水仙のつぼみ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=c4RUPj4uUm8

水仙のつぼみ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=c4RUPj4uUm8

自分のことは自慢したくないのですが、情報が少ないためによくわからない人が多いと思うので説明します。

言葉の森は、日本で最初に作文教室を始めた教室です。

「作文教室」という言葉を最初に使ったのが40年以上前です。

そのころには、もちろん、作文を教えるという概念自体がありませんでした。

私が作文教室を始めたのは、勉強などは自分でやればいいしどこでもできる、しかし、作文は他の人に見てもらわなければわからない、そして、作文は、子供たちの創造性を育てる、と思ったからです。

そこで、古今東西の作文教育に関する本を、手に入れられるものはすべて読みました。

200冊は優に超えていたと思います。

海外の作文教育に関する本も、読めるものはすべて読みました。

それで、作文教室を始めたのです。

最初の生徒は、小1と小6の2人でした(笑)。

言葉の森が作文教室を始めてから、だいぶたって、大手の教育業者が同じような作文教室を始めました。

しかし、まもなく撤退しました。

今も、各地にいろいろな作文教室があります。

塾でも、作文指導を始めるようになっていると思います。

しかし、それらの教室は、昔ながらの赤ペン添削の方法か、もっと気のきいたところは、言葉の森のコピーです。

赤ペン添削は、誰でも考えつく方法ですし、文章力のある大人なら誰でもできる方法です。

しかし、赤ペン添削で上達する子はいません。

書いたものを直す指導ではなく、書く前の指導が必要だからです。

更に言えば、書く前に、読む力をつけなければならないのです。

言葉の森は、もともと40年以上前にマスコミを目指す大学生のための作文教室としてスタートしました。

当時は、マスコミに人気があったのです。

その後、小学生のための教室を開きました。そのときに来たのが、小1と小6の2人です。

だから、言葉の森は、小学生から高校生、大学生までの一貫指導ができます。

本当は、社会人の生徒もいますが、教材を作るのが大変なので、募集は控えめにしています。

実は、最初は、社会人になってからも続けられる一生の作文教室にしたいと思っていました。

月に1回程度でいいので、その時々の時事的なテーマで作文を書き、ディスカッションをするという教室です。

そのうち、できると思います。

以上、いろいろ自慢のようなことを書きましたが、これが真実です。

検索エンジンで「作文教室」を探すと、いろいろな教室が出てくるかもしれませんが、その中で、最も確かなのが言葉の森だと思ってもらうといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森のビジョン(51)

水仙のつぼみ

水仙のつぼみ

自分のことは自慢したくないのですが、情報が少ないためによくわからない人が多いと思うので説明します。

言葉の森は、日本で最初に作文教室を始めた教室です。

「作文教室」という言葉を最初に使ったのが40年以上前です。

そのころには、もちろん、作文を教えるという概念自体がありませんでした。

私が作文教室を始めたのは、勉強などは自分でやればいいしどこでもできる、しかし、作文は他の人に見てもらわなければわからない、そして、作文は、子供たちの創造性を育てる、と思ったからです。

そこで、古今東西の作文教育に関する本を、手に入れられるものはすべて読みました。

200冊は優に超えていたと思います。

海外の作文教育に関する本も、読めるものはすべて読みました。

それで、作文教室を始めたのです。

最初の生徒は、小1と小6の2人でした(笑)。

言葉の森が作文教室を始めてから、やがて生徒が増え、その後だいぶたって、大手の教育業者が同じような作文教室を始めました。

しかし、まもなく撤退しました。

今も、各地にいろいろな作文教室があります。

塾でも、作文指導を始めるようになっていると思います。

しかし、それらの教室は、昔ながらの赤ペン添削の方法か、もっと気のきいたところは、言葉の森のコピーです。

赤ペン添削は、誰でも考えつく方法ですし、文章力のある大人なら誰でもできる方法です。

しかし、赤ペン添削で上達する子はいません。

書いたものを直す指導ではなく、書く前の指導が必要だからです。

更に言えば、書く前に、読む力をつけなければならないのです。

言葉の森は、もともと40年以上前にマスコミを目指す大学生のための作文教室としてスタートしました。

当時は、マスコミに人気があったのです。

その後、小学生のための教室を開きました。そのときに来たのが、小1と小6の2人です。

だから、言葉の森は、小学生から、中学生、高校生、大学生までの一貫指導ができます。

本当は、社会人の生徒もいますが、教材を作るのが大変なので、募集は控えめにしています。

実は、最初は、社会人になってからも続けられる一生の作文教室にしたいと思っていました。

月に1回程度でいいので、その時々の時事的なテーマで作文を書き、ディスカッションをするという教室です。

そのうち、できると思います。

以上、いろいろ自慢のようなことを書きましたが、これが真実です。

検索エンジンで「作文教室」を探すと、いろいろな教室が出てくるかもしれませんが、その中で、最も確かなのが言葉の森だと思ってもらうといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森のビジョン(51)

うちの子供が1歳か2歳のとき、三浦半島の海岸に遊びに連れていきました。

裸ん坊で、波打ち際で遊んでいる子供を見たときに、ふと、いまこのとき、地球が暗黒の宇宙の中を時速10万kmで飛び、地球自身も時速1700kmで自転しているのだということを思い浮かべました。

その地球の上で、ころべばすぐに怪我をするような子供が、砂浜で嬉しそうに遊んでいるのです。

そのときに、自分が地球の上に生きているという不思議さを実感しました。

今日、天気がいいので、庭の芝生の上に寝転んで空を見ていると、そのときの感覚を思い出しました。

そこで、ふと出た言葉が、「地球はいいなあ」でした。

隣の餌台では、メジロがみかんをついばんでいます。

雲が、西から東にゆっくり動いています。

人間が地球の上で暮らせるのは、お金では買えないほど貴重な恩恵です。

だから、せめて同じ地球の生き物たちには、できるだけ優しくしよう、

それが、たとえゴキブリであっても(笑)、

と思ったのです。

子供のころ読んだ本の中に、ひとつの物語がありました。

ある大きな村で、何かの裁判が行われるとき、みんなが黒と白の石を入れて有罪か無罪かを決めるのです。

そこで、ひとりの老人だけが、どんなときでも必ず白を入れるというのでした。

そのときに、「どんなときでも白」というのが、心に残りました。

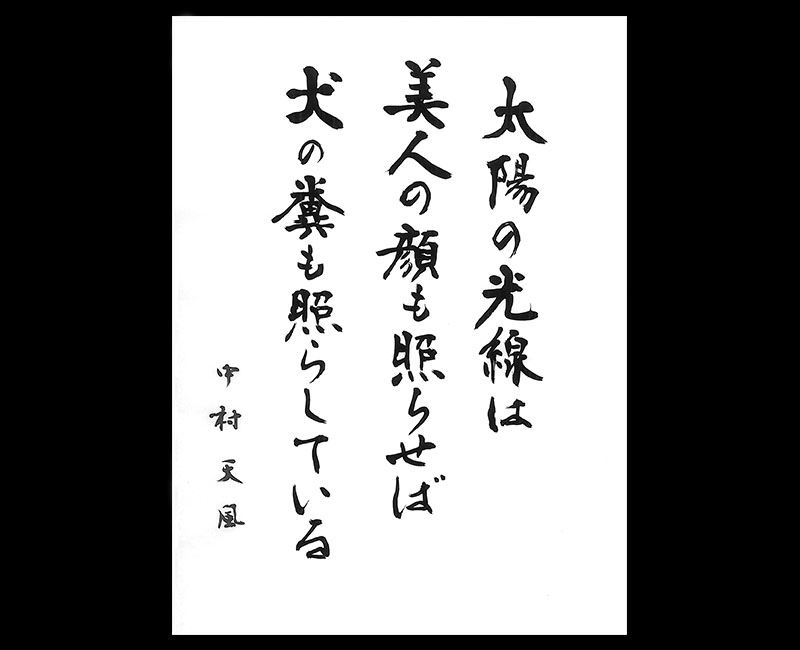

中村天風の言葉に、こういうものがあります。

「太陽の光線は、美人の顔も照らせば、犬の糞も照らしている」

そりゃ、そうだ(笑)。

比較をしたり、評価をしたり、優劣をつけたりするのは、人間の小賢しい知恵です。

それによって、確かに科学と文明は発展してきたでしょう。

しかし、そういう人為的な工夫から卒業する時期がもう来ているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 息抜き(19)

ドウダンツツジ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=83JTtONJylc

ドウダンツツジ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=83JTtONJylc

日本語と英語と中国語は、どれも同じ言語のように思いますが、人間が使える母語はひとつです。

日本人にとっては日本語が母語です。

母語というのは、身体化された言語です。

母語とは別に習得する言語は、学習する言語です。

その学習する言語は、今日のAIの発達によって次第に機械化されるようになっています。

機械化は、世の中のさまざまな面で進んでいます。

機械化のわかりやすい例が電卓です。

難しい計算も、電卓を使えば瞬時に答えを出せます。

しかし、機械化された計算ではなく、身体化された計算もあります。

それは、算盤です。

算盤に習熟すると、数字が実感を持ってとらえられるようになります。

言語についても同様です。

言葉を単に伝達の道具として使うだけでなく、実感を持って使うためには、母語に習熟しておく必要があります。

外国語の利用における機械化は進んでいます。

====

“自分の声”でリアルタイム翻訳 英語など4カ国語に対応 NTTが日本初の新技術(2023年12月15日)

https://www.youtube.com/watch?v=Q5LXQRHYEvo

====

この動画を見ると、英語や中国語などの習得は、話し言葉の利用も含めて、すべて機械に任せられる日が近いことがわかります。

だから、大事なのは、身体化された言語である母語に習熟しておくことです。

日本語を伝達の道具として使えるということと、日本語を身体化された言葉として使えることとは違います。

伝達の言語は、頭で理解する言語ですが、身体化された言語は、身体で実感する言語です。

身体化された言葉は、感情や感動と結びついています。

実感できる言葉が、人間を人間らしく成長させます。

例えば、坂村真民さんの詩。

====

念ずれば

花ひらく

苦しいとき

母がいつも口にしていた

このことばを

わたしもいつのころからか

となえるようになった

そしてそのたび

わたしの花がふしぎと

ひとつひとつ

ひらいていった

坂村真民のおすすめ詩文集

http://home.catv-yokohama.ne.jp/33/k544539/sakamurashinmin.html

====

こういう言葉が心に響くようになるにつれて、人間は成長していきます。

そのために大事なことは、言葉を身体化させる時間を持つことです。

それが、子供時代からの対話と読書と作文です。

対話で聞く言葉と、YouTubeの動画で聴く言葉とは違います。

対話とは、人間のつながりの中で聞く言葉です。

茨木のり子さんの詩。

====

汲む―Y・Yに―

大人になるというのは

すれっからしになるということだと

思い込んでいた少女の頃

立居振舞の美しい

発音の正確な

素敵な女の人と会いました

そのひとは私の背のびを見すかしたように

なにげない話に言いました

初々しさが大切なの

人に対しても世の中に対しても

人を人とも思わなくなったとき

堕落が始まるのね 堕ちてゆくのを

隠そうとしても 隠せなくなった人を何人も見ました

私はどきんとし

そして深く悟りました

大人になってもどぎまぎしたっていいんだな

ぎこちない挨拶 醜く赤くなる

失語症 なめらかでないしぐさ

子どもの悪態にさえ傷ついてしまう

頼りない生牡蠣のような感受性

それらを鍛える必要は少しもなかったのだな

年老いても咲きたての薔薇 柔らかく

外にむかってひらかれるのこそ難しい

あらゆる仕事

すべてのいい仕事の核には

震える弱いアンテナが隠されている きっと……

わたくしもかつてのあの人と同じぐらいの年になりました

たちかえり

今もときどきその意味を

ひっそり汲むことがあるのです

庭文庫

http://niwabunko.com/125/

====

中学生の子供たちは、勉強するよりも、こういう詩を読んで言葉を実感するのがいいのです。

もちろん、勉強はしてもいいけれど(笑)。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 子育て(117)