クロガネモチ(「苦労がなく金持ち」に通じることで縁起のよい木として人気がある)

●動画:https://youtu.be/i8oxoAyk26o

クロガネモチ(「苦労がなく金持ち」に通じることで縁起のよい木として人気がある)

●動画:https://youtu.be/i8oxoAyk26o

探究学習は、すでに高校でおこなわれていますが、小中学校でも、そういう取り組みが行われつつあります。

====

全国初、午後の授業は「探究」に 来年度から渋谷区の全小中学校

https://www.kyobun.co.jp/article/2023122701

(ログインが必要なので、途中までしか見られません。)

====

これまでは、知識の詰め込みとテストによる競争の学習が中心でしたが、これからは、生徒が自主的に自分の興味のあることを探求する新しい学習に、重点が移りつつあるのです。

知識の詰め込みになぜ問題があるかというと、第一は、その知識の中に、子供たちが将来社会に出て仕事をするときに、役に立ちそうもないものがあまりにも多いからです。

日本語の学習と数学の学習は、習得にある程度時間がかかるので、学校教育の時代に行われることが必要ですが、それ以外の知識は、必要になったときに調べれば間に合うようなことばかりです。

知識の詰め込みの第二の問題は、その勉強の多くが退屈なものだからです。

その退屈さを補うために、テストによる競争や、義務化された宿題があります。

それに対して、探究学習は、子供たちが自分の興味の持てることを、自分から進んで研究し発表する学習です。

義務化された勉強は、ノルマを果たしたらそれ以上やろうとする子はいませんが、自分から進んでやる勉強は、時に、時間の立つのも忘れて熱中することがあります。

子供たちの頭がどこでよくなるかというと、嫌なことをしぶしぶやるときではなく、好きなことを喜んでやるときです。

探究学習が、高校だけでなく、小中学校でも行われるのは、子供たちの成長にとってよいことです。

しかし、今の学校教育における探究学習には、ひとつの弱点があります。

それは、1クラス40人程度の人数で授業が行われるために、グループでテーマを決めて研究することと、発表の機会が学期に1回とか年に数回とかいうふうに限られてしまうことです。

グループで話し合って、ひとつのテーマを参加者が分担して研究するというのは、子供たちの協力という点ではいいことかもしれません。

しかし、本当は、一人ひとりが、自由に自分の好きなことを研究し発表できる方がいいのです。

探究学習が真に効果のあるものになるためには、参加者が同レベルの少人数である必要があります。

40人学級のような大人数では、効果的な探究学習はできません。

しかし、ひとりで自由に研究するだけでは、張り合いがありません。

5人以内という少人数で、各人の自由な研究と、仲間との発表と交流の機会があることが必要です。

しかも、5人の仲間が同じぐらいの年齢で、同じぐらいのレベルである必要があります。

こういう条件は、リアルな通学式の教室では、例外的にしか作れません。

だから、探究学習は、オンラインの5人以内の少人数クラスで行う必要があるのです。

それが、言葉の森の創造発表クラスです。

創造発表クラスの学習で、今、考えているのは、ChatGPTを活用して研究を深掘りすることです。

小学生の創造発表の授業では、それぞれの生徒の興味に基づいた独創的な発表もありますが、自由研究の本などを参考にして、本に書いてあるとおりのことができたという発表もあります。

もちろん、本のとおりにできたというのは、それで十分によいことです。

しかし、そこに、もうひとひねり自分らしい研究や発表が加われば、更に個性的な研究発表になります。

それを、保護者の方が手助けしてあげればいいのですが、保護者も忙しいので、なかなか子供の自由研究に関わることができません。

しかし、ChatGPTに、自分が行った研究に関して、どんな発展的なことができるかを聞けば、ChatGPTは、聞き方によっていろいろなアドバイスを教えてくれます。

それを参考にして、自分の研究を発展させていけばいいのです。

ChatGPTのアカウントを作るにはメールアドレスが必要ですから、子供が自分でアカウントを作るには、一般に13歳になるまで待つ必要があります。

逆に言えば、中学1年生になれば、誰でもChatGPTのアカウントを作れます。

それで、自分の研究を深掘りして、更に個性的な研究にすることができます。

ChatGPTは、作文の勉強にも使えます。

自分が書く作文の中に、社会的な実例を入れたいと思えば、ChatGPTに聞いてみるといいのです。

社会実例は、検索サービスで探すとなると時間がかかって大変ですが、ChatGPTなら、聞き方によっていろいろな材料を提供してくれます。

知識中心の勉強は、教科書を暗記して、問題集を繰り返し解くことが勉強の方法でしたが、創造的な勉強は、ChatGPTなどのAGI(汎用人工知能)の助けを借りて、学習を深掘りしていくことが勉強の方法になります。

1月からの創造発表クラスは、中学生以上の生徒も募集しますので、面白い勉強をしたいという人はぜひ参加してください。

小学生の人の場合も、お父さんやお母さんが、ChatGPTを利用して子供の研究の相談に乗るようなかたちで研究を深めていくといいと思います。

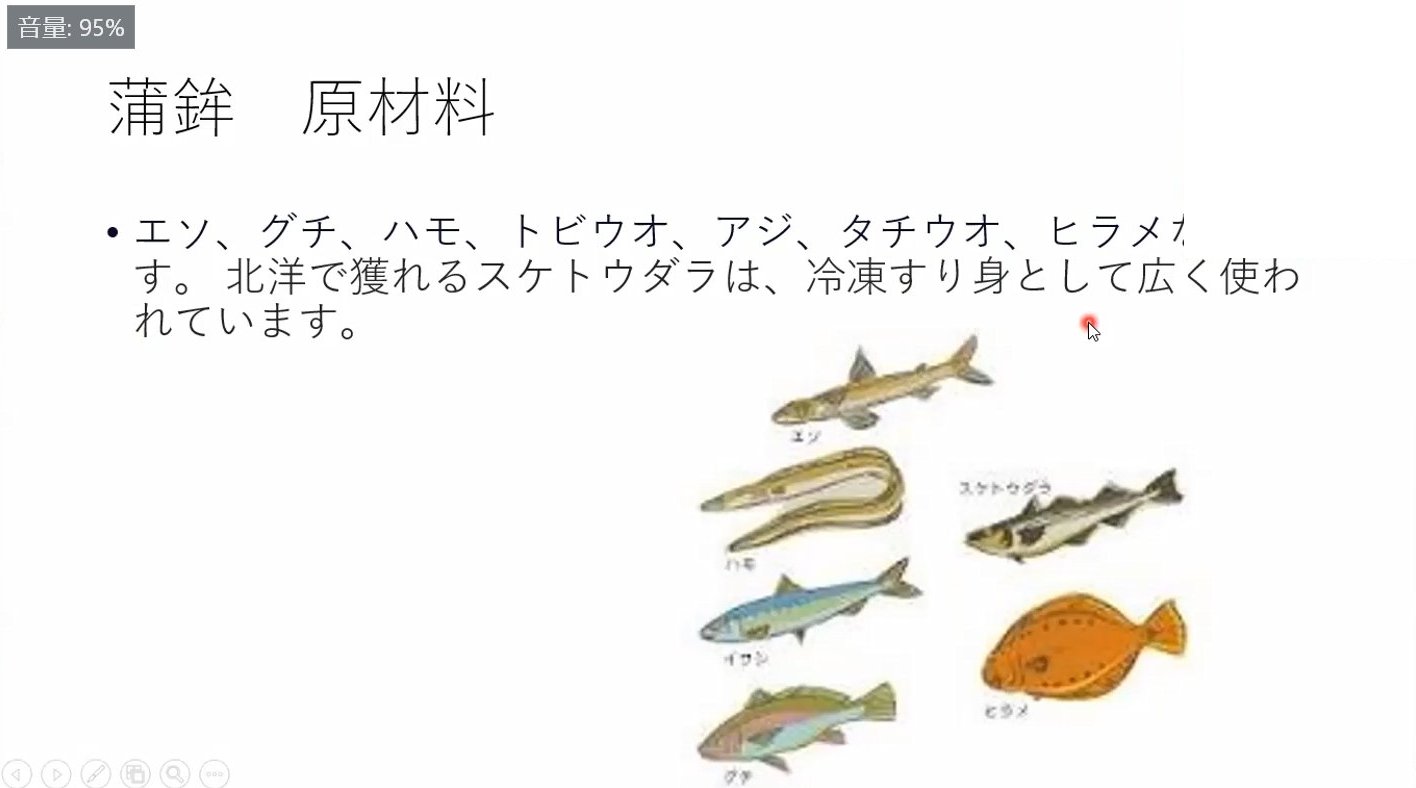

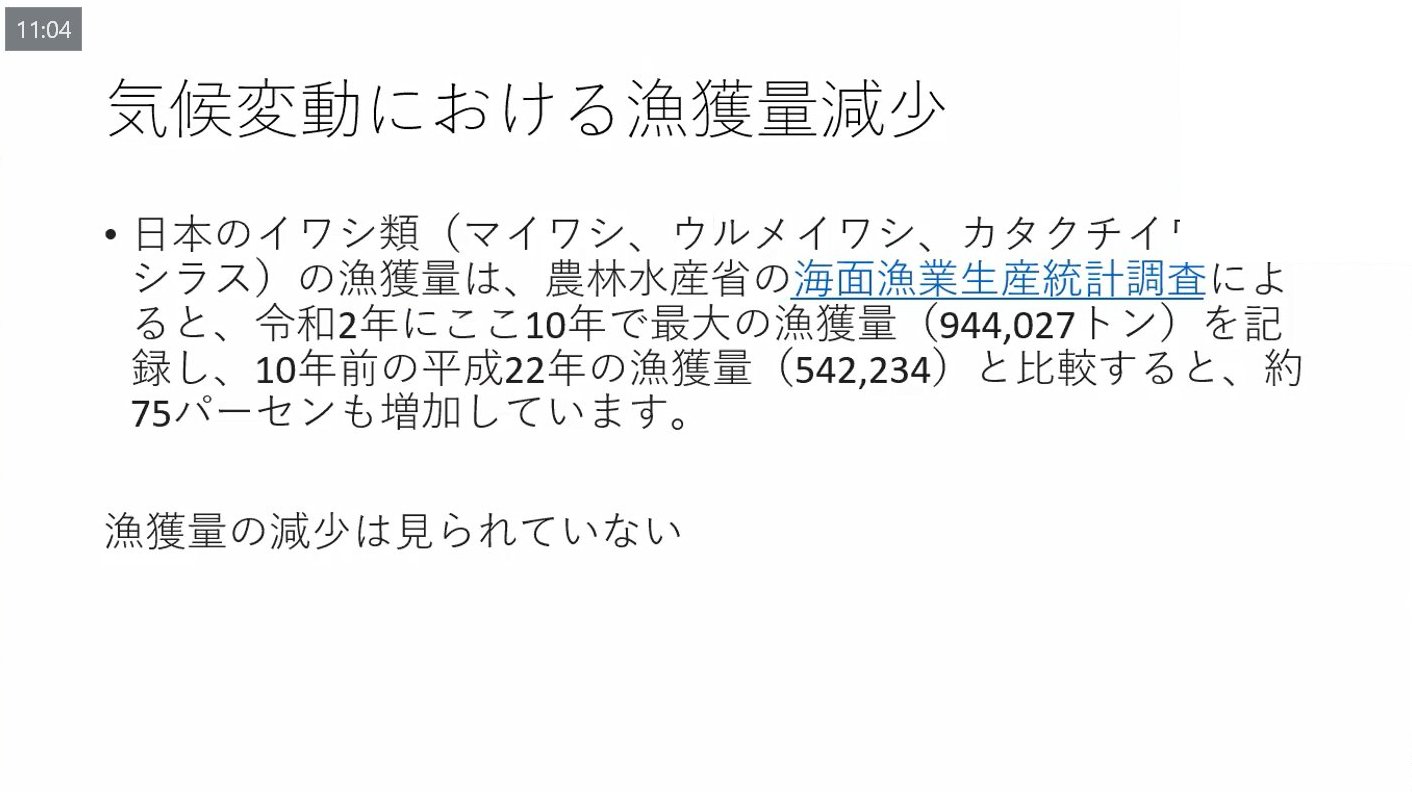

創造発表クラスで、「日本の伝統食『蒲鉾(かまぼこ)』を見直そう」の研究発表をしてくれた中学2年生Nさんの作品の一部を紹介します。

ここで研究したことは、テスト前に参考書の一部を一夜漬けで暗記する勉強と違い、自分の中に確実に残る知識になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) ChatGPT(0)

フキノトウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=S6ZmVFWoy7U

フキノトウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=S6ZmVFWoy7U

志望理由書の書き方は、これまでに何度も書いているので、多くの人が知っていると思いましたが、そうでもないようです。

小学生でも、中学生でも、生徒本人に任せると、内容が薄くなります。

お父さんやお母さんなどの人生経験のある人が見てあげて、その子の個性が出るように書くことが大事です。

読書感想文は、感想ではなく実例を書くということを言っていますが、それと同じように、志望理由書は、理由を書くのではなく実績を書くことが大事です。

理由は、誰が書いても同じになります。

その理由の裏付けとして自分の実績を書くのです。

実績は、できるだけ数字や固有名詞などのデータがあるものにします。

志望理由書は、手書きで書きますが、手書きで直接書くと字数の調整ができません。

下書きは、パソコンで、生徒が普通に書く文字の大きさで1行何文字になるかを数え、最後の行までぴったりに埋まるように調整します。

1行少ないのも、行をはみ出るのもよくありません。

最後の行の最後のマスあたりに、句点の「。」が来るように書くのが理想です。

実は、高校生の場合でも、志望理由書を本人に任せてしまうのはよくありません。

親が客観的な立場で見てあげることが必要です。

学校によっては、志望理由書を何枚も書かせるところがあります。

その場合は、志望理由書の内容でほぼ合否が決まっていると思います。

ただ、志望理由書は表現の工夫でうまく書けるわけではありません。

最も大事なのは、アピールするだけの具体的な実績があることです。

その実績は、学校の勉強以外のもので、知的なものであることです。

読書感想文とか自由研究などで、賞を取ったようなものあるといいと思います。

また、長い間続けたというのも実績になります。

リーダーの役割を担ったというのも、価値ある実績です。

お父さんやお母さんが、子供のそういう実績を探してそれを志望理由書に盛り込むようにするといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

自転車にとまったシジュウカラ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=3PO7Ol8tlAY

自転車にとまったシジュウカラ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=3PO7Ol8tlAY

先日、高校生の生徒から、「会話の書き出しってよくないんですか」と質問されました。

朝日新聞の「炎の作文塾」というコラムで、「会話文から始めないで」という記事があったそうです。

その記事では、「文章講座の講師の中に、『文章は会話文から始めなさい』と教える人がいるらしい。そういう講師を信用してはいけない。」「会話文で始めると、独りよがりの文章になりがちだ。文章によほど習熟してくれば別だが、会話文で始めるのは、やめた方がいい。」「○○さんはヘンな講師に習ったのだろうか。」などと書いてあったそうです。

思わず、

本多勝一氏の「中学生の作文技術」を連想してしまいました。(笑)

こういう記事を書く人の視野の狭さは、読み手にも伝染するようで、このようなコラムを読んでいるとつい、「○○をしてはいけない」「○○しかない」という発想をしてしまいがちです。

文章でいちばん大事なものは中身です。表現は、中身をスムーズに伝えるためにあります。

私がこれまでに読んだ本で最も難しかったものは、ヘーゲルの「精神現象学」と「大論理学」でした。

それは、訳者の訳し方にもよりますが、すべて文末が「である。」で終わっていました。しかも、それぞれの一文が長く、「……である。……である。……である。」という感じで延々と最後まで書かれていました。

しかし、中身があるので、その文末の単調さは決して欠点のようには見えませんでした。表現よりも中身が大事という考え方の見本がここにあります。

ですから、本当は、書き出しの工夫は二次的なことなのです。しかし、もし同じ中身の文章があった場合、読みやすい面白い表現と単調で堅苦しい表現とでは、もちろん読みやすく面白い方に価値があります。

特に、現代のように、多くの人が文章を書く時代では、表現の工夫は文章の重要な要素となります。

表現の工夫の一つとして、書き出しの工夫があります。

私が、書き出しの工夫として参考としたいと思っているものに、團伊玖磨(だんいくま)氏のエッセイがあります。「九つの空」(朝日新聞社)からいくつか引用してみると、こういう書き出しです。

「燃えるような夕焼けが空と海を一杯にしていた。今しも水平線に沈む太陽を右に、船は南へ南へと進んでいた。」

「黄昏(たそがれ)の銀座通りには、一日の勤めを終った人の波が流れていた。夏の残照が、僅かに暮れ残っている天頂近くの数片の鰯雲を紅に染めていて……」

「夏だと言うのに何処迄も続く鉛色の空を、十五世紀に出来た古い大学の塔が黒い針のように突き刺していて、その針の先だけが……」

エッセイなのでこういう工夫がしやすいとも言えますが、実は小論文でもこのような書き出しをすることができるのです。

高校生に書き出しの工夫を説明すると、実力のある生徒は、内容もあり書き出しの表現も工夫した文章を書いてきます。中身と表現を兼ね備えた文章を書くことが小論文指導の一つの目標です。

しかし、書き出しの工夫には、書きにくいものと書きやすいものとがあります。情景の書き出しなどは、比較的書きにくい書き出しです。情景の書き出しがしにくい場合は、会話の書き出しなどで書きやすく工夫することがあります。

ところが、表現の工夫には両刃の剣の面があり、ありきたりの工夫では、かえってしない方がいい場合も出てきます。会話の書き出しなどは、特にありきたりになりやすいので、かえって工夫が逆効果になることもあります。

そこで、その工夫を批判するのは批評家です。教育の観点からは、不充分な工夫であってもその将来の可能性を生かす方向に指導していくのが正しいやり方です。

今、小中学生で会話の書き出しを練習している人は、この工夫が終点ではなく、今後の工夫の準備であると考えて練習していってください。

(2006年2月2週号の言葉の森新聞をもとに加筆修正)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

ヤマバトが餌台で餌を食べているので、仕方なく地面で餌を食べているスズメたち(笑)

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=7ADLUJJQgec

言葉の森では、作文の構成を立体的にするために、自分の今の話だけでなく、次の段落で自分の昔の話や、自分とは違う別の人の話や、調べたデータの話などを入れるような指導をしています。

作文の構成を立体的にするために、最もいいのは、保護者への取材です。

場合によっては、おじいちゃん、おばあちゃんへの取材もあります。

例えば、「がんばったこと」という題名で書くとしたら、お母さんやお父さんに、「子供のころ、がんばった思い出はある」と聞くのです。

ここで、お母さんやお父さんが、子供時代の面白い失敗談などを話します(笑)。

すると、子供は喜んでその話を聞きます。

子供は、日常的に大人と話をする機会があまりありません。

友達と話すときと比べて、お母さんやお父さんと話をすると、語彙が自然に増えます。

大人と話すことによって語彙が増えると、感想を書く部分が充実してくるのです。

子供の作文でよくある結び方は、「とても楽しかったです。またやってみたいと思います。」というようなパターン化された書き方です。

なぜ、こういうありきたりな感想を書くかというと、感想を書くための語彙がないからです。

親子の会話が増えると、この感想の部分が長く書けるようになります。

中学入試の作文でも、差がつくのは感想の部分です。

体験実例は、誰でもそれなりに書けます。

しかし、感想の部分は、抽象的な語彙を使う力がなければ、「とても楽しかったです」のような書き方になってしまいます。

ところで、お母さんやお父さんがすごくいい話をしてあげたのに、子供はそれを聞いただけで、作文の中に書かないことがあります。

それは、その話を子供が消化し切れていないからです。

しかし、それは子供の心の中に確実に残っています。

だから、話を聞いただけで十分なのです。

この親子の対話が、作文教育の最も重要なところです。

小学5、6年生は、感想文の課題が、中学入試の説明文のレベルの文章になります。

「読書とは」「勉強とは」「遊びとは」「多様性とは」「日本の文化とは」というような抽象的なテーマになるのです。

こういうテーマで親子が対話できることは、子供にとって貴重な経験になります。

本当は、中学生、高校生になっても、親子の対話が続けばいいのですが、中学生は自立する時期なので、親との対話を避ける子も出てきます。

だから、中学生、高校生は、データ実例として、ネットなどを検索して探した似た話を組み合わせて構成を立体てきにしていくといいのですが、検索は時間がかかります。

そこで、今考えているのは、ChatGPTと対話をして、構成を立体的にすることです。

Gmailは、13歳からは自分のアドレスが作れます。

すると、そのアドレスで、ChatGPTのアカウントが作れます。

自分の体験実例だけで物足りないときは、お母さんやお父さんに似た話を聞くか、ChatGPTに似た話を聞くようにするといいのです。

たぶん、近い将来、勉強に関する質問は、AGI(汎用人工知能)でカバーできるようになります。

先生に相談したり質問したりするよりも、AGIに相談したり質問したりするようになります。

すると、大事なことは、結局、本人の個性と創造性になります。

知識のベースは、だれも同じになります。

個性と創造性のもとになるものは、身体的なところに根ざした知識と経験です。

身体的な知識の代表的なものは、読書と作文と数学と歴史(特に日本史)です。

身体的な経験は、個性と挑戦と感動と共感です。

作文の勉強を通して、どの子も豊かな教養を身につけていくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 対話(45)