カンツバキ

カンツバキ

これからのAI時代に、従来の勉強の多くは意味がなくなります。

身近な例で言うと、漢字は、読めればよいということになります。

読めれば、大体は書けるので、正確に書くためには、ネットで調べて書けばよいという考えになります。

つまり、漢字の書き取りは、8割ぐらいできていればいいのであって、その8割を9割や10割にまで増やす勉強は、時間の無駄だという考えになるのです。

例えば、常用漢字に新しく採用された挨拶という漢字は、ほとんどの大人は読めますが、それを正確に書くとなると、書ける人は少なくなります。

憂鬱という字も、ほとんどの大人が読めますが、それを正確に書ける人は、かなり少なくなります。

算数の計算問題でも、中学1年生の算数では、プラスとマイナス、小さいカッコと大きいカッコ、2乗や3乗という記号を組み合わせて解くような計算問題が出されることがあります。

これも、計算の仕方のルールがわかっていればいいのであって、正確に計算する技能というのは、機械に任せればいいという考えになります。

では、AI時代に必要な勉強は何かというと、それが個性と創造性を育てる勉強です。

将来、ベーシックインカムの時代がやってくると言われています。

人類の生産力は、人類全体の消費量を既に上回っていますが、今はまだ、不要な軍事費や不要な医療費などで、豊かさの多くが消費されています。

しかしそれはいずれ解決に向かいます。

また、科学技術の発展は、核融合のような地上に太陽を作り出す方向に進んでいます。

すると、コストの多くを占めるエネルギーの価格は、無料に近づきます。

これまでの世の中は、「飯の食える大人になる」という目標がありました。

しかし、これからは、「自分らしく生きる大人になる」ということが、目標になります。

既に、その考え方の兆候は、生まれています。

例えば、高校の授業における探究学習や、大学入試における総合選抜型入試の広がりなどです。

この探究学習や総合選抜の評価は、どのように行われるのでしょうか。

ペーパーテストの時代には、点数による評価ができました。

しかし、個性の時代には、評価は、点数による評価ではなく、人気による評価になります。

例えば、参考書どおりにきちんと理科実験をやって成功した人と、自分のオリジナルな理科実験を工夫してやって失敗した人と、どちらに人気があるかというのが新しい評価の基準になるということです。

そのためには、常日頃から、自分らしい面白いことをしたいと思っていることが大事です。

もちろん、その基礎として、人に言われたことはしっかりやるということは必要です。

例えば、さかなクンは、個性的な仕事をしていますが、たぶん、何かの企画に参加するときは、よく準備をして遅刻しないように努力しているはずです。

日本の子供たちは、基礎はほとんどできています。

遅刻はしないし、勉強も普通にできます。

だから、これから伸ばす能力は、創造力と発表力になるのです。

創造発表クラスの勉強は、毎週の発表と対話です。

だから、創造発表の勉強は教わる勉強ではなく、発表する勉強が中心になります。

その勉強に、今後、ChatGPTなどのAIを活用することができます。

ChatGPT-4は、まだ有料ですが、既に画像生成の機能などもあります。

いずれ、誰もが無料でそのようなAIの機能を使えるようになります。

この結果、子供たちがいつでもプロに聞けるという時代が来ます。

これまでは、親や先生がプロでした。

だから、子供たちは、学校に行って先生に教えてもらう必要がありました。

これからの子供たちは、自宅または学校で、直接AIというプロの先生に聞いて勉強を進めるようになります。

すると、知っていることは、もう優位性の条件ではなくなくなります。

いかにオリジナルで創造性があるかということが、その人の評価の基準になります。

最初のうちは、いかに面白いかという評価が中心になりますが、それは、今はまだ評価が利益に結びついているからです。

やがて、評価よりも、自身の満足が勉強の目的になります。

自身の満足の目指す方向は、創造、貢献、向上です。

その中で生まれる出会いと触れ合いが、人間の幸福の条件となります。

新しい世の中で生きる子供たちは、そういう時代の準備をしておく必要があります。

それは、遠い未来の話ではなく、例えば大学の総合選抜入試に対応する力をつけるというような身近なところに結びつけることもできます。

そして、やがてそういう個性的、創造的な力が、世の中に出て、ベンチャービジネスを興すというような方向にも繋がっていくのです。

▼この文章に対するChatGPTのアドバイス

この文章は、AI時代と創造性の重要性について語るもので、多くの面で興味深い洞察を提供しています。ただし、いくつかの点について修正や明確化が必要かもしれません。以下に提案を挙げます。

1. 漢字の学習に関する見解: 現代においても、漢字の読み書き能力は重要です。読めることと書けることは異なるスキルであり、特に日本の文化や教育においては書くことも重視されます。この部分は、読み書き両方のスキルがAI時代でもなお重要であることを強調するよう修正することをお勧めします。

2. 算数の計算能力: 算数の計算問題に関して、「正確に計算する技能というのは、機械に任せればいい」という見解は、基本的な数学的理解を軽視していると解釈される恐れがあります。算数や数学の基礎知識は、論理的思考や問題解決能力を育む上で重要です。この部分を「AIは計算を助けるが、基本的な数学理解は重要」という方向で修正することが望ましいでしょう。

3. ベーシックインカムと社会の変化: ベーシックインカムの導入や科学技術の進展についての記述は、ある程度推測に基づくものです。このような未来予測は、あくまで一つの可能性として述べるべきです。文中でこれらの点に対する慎重な表現を用いることを提案します。

4. 評価システムの変化: ペーパーテストから人気に基づく評価への移行については、実際の教育現場や社会での評価基準が多様化していることを反映しているようです。ただし、この変化をもう少し具体的に、または現実的な観点から説明すると、読者がより理解しやすくなるでしょう。

5. ChatGPTの言及: ChatGPTやAIの教育への応用についての記述は適切ですが、将来的に無料で提供される可能性については、現時点では仮定に過ぎないため、その点を明確にすることが重要です。

6. 新しい世界観の提案: 創造性、貢献、向上を目指す新しい世界観の提案は非常に興味深いですが、これらの概念をもう少し具体的に、実践的な例を挙げて説明することで、文章の説得力を高めることができます。

全体的には、文章は未来の教育と社会に対するビジョンを提供していますが、一部推測に基づく内容や現実との整合性に欠ける部分があります。これらの点を修正することで、より現実的で信頼性の高い内容になるでしょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

反論は、いつでもどうぞ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ブンブンどりむ(0) 作文教育(134)

ドウダンツツジの芽

ドウダンツツジの芽

作文の本質は、考えることです。

書くことは、その結果にすぎません。

楽しいのは、考える過程です。

考えて、自分なりの題材や表現や主題を思いつくことが、作文の創造的な面白さです。

しかし、それを作文というかたちで文章として表すのには時間がかかります。

時間の余裕があるときは、作文を書くことに時間が取られてもいいのですが、すでに自分の中に結論が出ていることをわざわざ文章として書くのが二重の手間に思えることがあります。

ただし、事実中心の文章では、書きながら考えたり、書くことによって次の言葉が引き出されたりするので、それはそれで楽しいことです。

しかし、説明文や意見文では、考えたことと書くことは、ほぼ一致しているので、考えることが済んだら、書くことが同じことの繰り返しのように思えることが多いのです。

1200字の作文を書く場合、中学生や高校生では大体1時間半の時間がかかります。

学校の勉強に追われているときは、この時間をできるだけ短縮したいと思うはずです。

そこで、言葉の森では、昔、構想図をもとに音声入力をテキスト化するという方法を何人かの生徒に教えたことがあります。

これは、構想図を書くのに15分、音声入力をするのに15分、テキスト化した文章を直すのに15分、という感じでした。

構想図というのは、平面的なものです。

作文にするための音声入力は、時系列的なものです。

平面的なものを時系列的なものに変換するのは、考えなければできないので、音声入力にはある程度時間がかかりました。

また、昔使っていたGoogleドキュメントの音声入力は、句読点がつかず、精度もそれほどよくありませんでした。

そのために、修正の時間もある程度かかったのです。

しかし、ChatGPTを使えば、平面的な文の集合体を、時系列的な文章に編集することができるようになりました。

また、AIの進歩によって、音声入力に自動的に句読点がつくソフトも生まれるようになりました。

また、音声テキスト自体の変換の精度もかなり上がってきました。

だから、忙しいときは、作文の本質である考えることだけに時間を使い、それをテキスト化したり文章化したりすることはソフトを利用すればいいと思ったのです。

もちろん、説明文や意見文でも、書きながら考えるという要素はあるので、時間があるときは、直接書くかたちでもいいのです。

ChatGPTの利用は、作文の学習だけでなく、創造発表の学習にも生かすことができます。

それは、自分の興味関心のあるテーマを、どう研究しようかというときに使えます。

人間の興味関心は、個性的なものが多いの、周りの人に相談できないことが多いものです。

お父さんや、お母さんや、先生や、友達に聞いても、「ふうん」という感じで受け止められてしまうことが多いのです。

しかし、検索サービスで、自分の興味関心を深めようとすると、かなり時間がかかります。

そのときに、ChatGPTは、身近な相談相手になります。

「こういうことに興味があるけど、それをどういうふうに研究したらいいか、また、そのための資料などはどういうところにあるか」と聞けば、何度しつこく聞いても、同じように優しく答えてくれます。

これからの勉強は、与えられたものを吸収し、その知識をテストで再現する勉強ではなく、自分の興味のあるものを探求し、自分なりの創造をする勉強になります。

たぶん、今の子供たちが成長して、お父さんやお母さんの年齢になったとき、その子供たちから、次のように言われると思います。

「お父さんやお母さんは、そんなつまらない、今なら機械でもできる勉強に時間を使っていたんだね」

もちろん、その時間は無駄だったのではありません。

勝海舟は、辞書を買うお金がなかったため、知人から夜の間だけ辞書を借り、それを世を徹して何日も書き写しました。

やっと1冊を書き写したあと、生活費の足しにするために、また何日もかけ、もう一度書き写しをしました。

今なら、「コピーすればよかったのに」と言えることですが、そういう無駄に見える苦労が、勝海舟の人間性を形成したのだと考えることもできます。

ただ、現在、すでに先が読める人は、新しい道に一歩踏み出しておく必要があります。

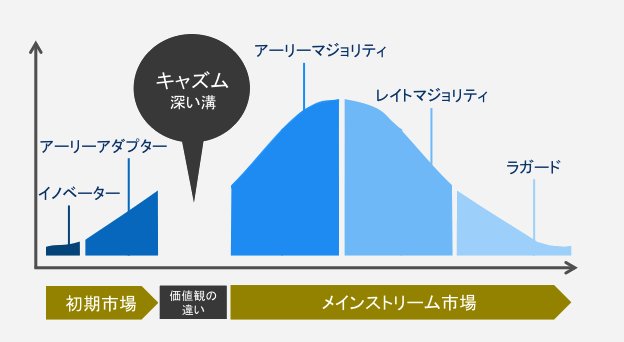

そういう人は、アーリーアダプターに属しているので、世間一般の通念とは、キャズムという価値観の溝がまだあると思います。

しかし、若者は、何でも先取りする方向で勉強を進めていくといいのです。

そこで、中学生を対象にした「ChatGPT講習会」を行います。

・日時:2024年1月14日(日)10:00~11:00(時間は多少延長するかもしれません)

・会場:ZOOM会場_川

https://zoom.us/j/104606743?pwd=RjlRcGVyalVxT1ZId3gzNzNucGVJUT09

・定員:5名

・対象:中学1.2.3年生

・内容:テーマの構想図化、音声入力のテキスト化、ChatGPTの利用

・準備:ChatGPTを使うためにメールアドレスが必要です。自分用のメールアドレスを取得しておいてください。ChatGPTのアカウントを取得できる人は取得しておいてください。

・お申し込み:森の掲示板からお申込みください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?e=15630

・費用:無料

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ChatGPT(0)

■新年度からの改訂版が2月に出る教材は、次のものです。

ウィンパス国語(小1)

ウィンパス算数(小1)

ウィンパス英語(小4)

プログレス国語(高3)

上記の改訂版以外のものは、1月から注文できます。

■数学と英語は、発展新演習から標準新演習に

中学生の発展新演習数学(中123)は、新年度から標準新演習にします。

同じく、中学生の発展新演習英語(中123)も、標準新演習にします。

ただし、発展新演習を希望する人は購入できます。

国語は、引き続き発展新演習(中123)でやっていきます。

数学と英語の標準新演習は、1冊の問題集を100%できるようにしていきます。

▼教材注文のページ

https://www.mori7.com/teraon/jgkyouzai.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

タンポポモドキ?

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=fWrZXkbKlu4

タンポポモドキ?

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=fWrZXkbKlu4

面白いタイトルの記事があったので読んでみました。

====

なぜ頭のいい人ほど語彙力が豊かなのか…言語哲学者が説く「語彙力のある人・ない人」の見えている世界の差

https://president.jp/articles/-/76535

====

筆者は、山口周(やまぐちしゅう)さんですから、面白いことは面白いのですが、前半は、ソシュールがどうしたというような専門的なことばかりなので、読んでいて退屈すると思います。

ただ、結びの「多くの言葉を知っていればより精密な世界が見える」は、そのとおりだと思いました。

一方、次のブログ記事も参考になります。

====

【気をつけて】よく喋るのに語彙力がない子の見つけ方

https://www.matsuejuku.com/entry/2023/12/29/%E3%80%90%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%91%E3%82%88%E3%81%8F%E5%96%8B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E8%AA%9E%E5%BD%99%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%AE%E8%A6%8B

====

これは、よく喋る子は、考えがないからよく喋れる、という話です。

例えば、小さい子は、ひっきりなしにいろいろなことを喋ります。

考えていないから、いくらでも言葉が口から出てくるのです。

これは、実は語彙力の問題です。

浅い語彙は豊富にあるのですが、深い語彙はありません。

だから、浅い語彙でいくらでも言葉が出てきます。

しかし、ここが難しいところですが、深い語彙を使っているように見えても、表面的にしか考えていない人もいます。

それは、使われている語彙が、教科書とか問題集のレベルで習得されたもので、実感を伴った身体的な語彙として身についていないからです。

では、考える語彙を身につけるために、どうしたらいいかというと、第一は、1冊の難しい本を読み通すことです。

1冊の本には、その本なりの世界観があります。

その世界観の中で読んだ語彙は、実感を伴う語彙になります。

だから、中学生以上の生徒には、説明文の難読が必要なのです。

世の中には、手軽に語彙力をつけることをうたっている本もあります。

かなり昔、「述語集」という難しい語彙だけを集めた本がありました。

今でも、似たような本はあります。

「語彙力が身につく本」のようなハウツーものの本は、知識としての語彙は増えても、考える力のもとになる語彙は増えません。

大事なのは、語彙力をつける本を読むことではなく、語彙力が必要な本を読むことなのです。

語彙力をつけるための、難読以外のもうひとつの方法は、繰り返し読むことです。

繰り返し読むことによって、その語彙が実感を伴った生きた語彙になります。

例えば、おじいちゃんやおばあちゃんが繰り返し言うことわざを聞いて育った子にとっては、そのことわざが実感のある語彙になります。

これは、ことわざ辞典などで覚えたものとは違う、身体化されたことわざです。

日本の素読教育は、語彙を身体化するための勉強でした。

だから、貝原益軒は、「百字の文章を百回読む」と言いました。(「和俗童子訓」)

言葉の森の暗唱の勉強も、100回読むような勉強です。

この繰り返し読む言葉が、その子の考え方や感じ方のバックボーンになります。

言葉の森の問題集読書も、繰り返し読む勉強法です。

1冊の問題集を、少なくとも5回は読む必要があります。

多くの人は、いろいろな問題集を1回ずつ読むような勉強法を好みます。

しかし、それでは表面的な語彙の知識しか身につきません。

1冊を繰り返し読むことが大事なのです。

では、語彙が豊かになると、どうなるかというと、物事が高精細で見えるようになるのです。

高精細でも、低精細でも、同じものを見ているので、表面的には何も変わらないように見えます。

しかし、高精細で見る人は、物事の本質がより深く見えるようになります。

年をとった人は、若い人よりも、考えが深いというのはよく感じることです。

たとえ、若い人の方が学歴が高くても、本質を見る目は、年をとった人の方が鋭いことが多いのです。

それは、なぜかというと、言葉を見聞きした繰り返しの回数が、若い人よりもずっと多いからです。

だから、年をとった人の方が、世の中を高精細に見られるのです。

若い人は、難読と復読によって、物事を高精細に見る力を育てていく必要があります。

これは、成績を上げるための勉強とは少し違った、もうひとつの新しい大切な勉強です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

語彙力をつける本などを読んでも語彙力はつきません。

大事なのは、語彙力が必要な本を読むことです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。語彙力(0)

スズメの集団

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=uD-Mm6EJsZ4

オンライン少人数クラスは、言葉の森が行っている授業の形態です。

ただし、この場合の少人数とは5人以内の人数のことです。

このオンライン少人数クラスの教育が広がれば、今の教育問題のすべては解決します。

これで解決できない問題は、教育以外の問題です。

教育の問題とは、例えば、落ちこぼれ、吹きこぼれ、不登校、知識中心の詰め込み教育などの問題です。

オンライン少人数クラスの教育は、小規模の教育機関ではできません。

同学年同レベルの生徒を5人以内の単位で集めることができないからです。

しかし、オンライン少人数クラスの教育は、大規模の教育機関でもできません。

それは、講師の臨時の休講や、生徒の臨時の振替出席に対応することが難しいからです。

ここが、少人数クラスの教育が、集団一斉指導の教育とも、一対一の個別指導の教育とも違うところです。

教育でこれから重要になるのは、生徒が先生に一方的に教えてもらうことではありません。

知識の吸収は、先生に教えてもらわなくても自分でできるようになっているからです。

大事なのは、生徒自身が創造的に発表することと、生徒どうしが相互に対話をし交流することです。

これを私はコミュニティ教育と呼んでいます。

このコミュニティの中で、知識的な学力だけでなく、思考力、創造力、共感力を育てていくことが、これからの教育の重点になります。

ところで、言葉の森がオンライン少人数クラスの教育を本格的に始めたのは、2020年のコロナ禍のときからです。

言葉の森は、作文の個別指導の教育に関しては、40年以上の実績があります。

だから、小学1年生から高校3年生まで、苦手な子から得意な子まで、どんな生徒にも対応できます。

しかし、オンライン少人数クラスによる教育に関しては、本格的に始めてから3年なので、運営の仕方にいろいろな改良が必要でした。

ここに来て、ようやく運営の仕方が定着してきたところです。

オンライン少人数クラスの教育は、国語、算数数学、英語などの学校で必要な教科を教えるだけではありません。

創造的な学習である、作文、創造発表、プログラミングにも力を入れています。

教科の学習は、よい参考書や問題集をもとにすれば、家庭でひとり勉強を進めることもできます。

しかし、ひとりではできないこともあります。

小4から中2にかけては、友達と一緒に勉強する方が、意欲的に取り組むことができ勉強の能率が上がります。

また、日本人の弱点になりがちな、人前で発表する力も、このオンライン少人数クラスで身につけることができます。

発表力は、学校の成績とは直接結びつかないので、この価値を気づいていない保護者も多いのですが、これからの総合選抜型の入試では、この発表力が合否を左右する力があります。

教科の学習と異なり、作文、創造発表、プログラミングなどは、学年に関係なく、ほかの生徒との交流の中で学ぶ方が意欲的に取り組めます。

ただし、そのためには、同学年同レベルの生徒のクラスが必要になるので、ここが運営の難しいところです。

しかし、ここに来て、その見通しがついてきました。

さて、オンライン少人数クラスがなぜ現在の教育問題を解決するかというと、落ちこぼれにしても、吹きこぼれにしても、同学年同レベルの少人数の生徒で少人数クラスを作ることで対応できるからです。

子供たちの個性によるロングテールは、通学教室ではカバーできません。

オンラインの教室であれば、ロングテールに対応できます。

しかし、そのためには、少人数のクラスを維持することが必要です。

このオンライン少人数クラスの教育を全国的に広げていくことが、今後の日本の教育の課題です。

言葉の森は、その最先端のリーダーとしてこれからの教育に取り組んでいきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 言葉の森のビジョン(51)

クロガネモチ(「苦労がなく金持ち」に通じることで縁起のよい木として人気がある)

●動画:https://youtu.be/i8oxoAyk26o

クロガネモチ(「苦労がなく金持ち」に通じることで縁起のよい木として人気がある)

●動画:https://youtu.be/i8oxoAyk26o

探究学習は、すでに高校でおこなわれていますが、小中学校でも、そういう取り組みが行われつつあります。

====

全国初、午後の授業は「探究」に 来年度から渋谷区の全小中学校

https://www.kyobun.co.jp/article/2023122701

(ログインが必要なので、途中までしか見られません。)

====

これまでは、知識の詰め込みとテストによる競争の学習が中心でしたが、これからは、生徒が自主的に自分の興味のあることを探求する新しい学習に、重点が移りつつあるのです。

知識の詰め込みになぜ問題があるかというと、第一は、その知識の中に、子供たちが将来社会に出て仕事をするときに、役に立ちそうもないものがあまりにも多いからです。

日本語の学習と数学の学習は、習得にある程度時間がかかるので、学校教育の時代に行われることが必要ですが、それ以外の知識は、必要になったときに調べれば間に合うようなことばかりです。

知識の詰め込みの第二の問題は、その勉強の多くが退屈なものだからです。

その退屈さを補うために、テストによる競争や、義務化された宿題があります。

それに対して、探究学習は、子供たちが自分の興味の持てることを、自分から進んで研究し発表する学習です。

義務化された勉強は、ノルマを果たしたらそれ以上やろうとする子はいませんが、自分から進んでやる勉強は、時に、時間の立つのも忘れて熱中することがあります。

子供たちの頭がどこでよくなるかというと、嫌なことをしぶしぶやるときではなく、好きなことを喜んでやるときです。

探究学習が、高校だけでなく、小中学校でも行われるのは、子供たちの成長にとってよいことです。

しかし、今の学校教育における探究学習には、ひとつの弱点があります。

それは、1クラス40人程度の人数で授業が行われるために、グループでテーマを決めて研究することと、発表の機会が学期に1回とか年に数回とかいうふうに限られてしまうことです。

グループで話し合って、ひとつのテーマを参加者が分担して研究するというのは、子供たちの協力という点ではいいことかもしれません。

しかし、本当は、一人ひとりが、自由に自分の好きなことを研究し発表できる方がいいのです。

探究学習が真に効果のあるものになるためには、参加者が同レベルの少人数である必要があります。

40人学級のような大人数では、効果的な探究学習はできません。

しかし、ひとりで自由に研究するだけでは、張り合いがありません。

5人以内という少人数で、各人の自由な研究と、仲間との発表と交流の機会があることが必要です。

しかも、5人の仲間が同じぐらいの年齢で、同じぐらいのレベルである必要があります。

こういう条件は、リアルな通学式の教室では、例外的にしか作れません。

だから、探究学習は、オンラインの5人以内の少人数クラスで行う必要があるのです。

それが、言葉の森の創造発表クラスです。

創造発表クラスの学習で、今、考えているのは、ChatGPTを活用して研究を深掘りすることです。

小学生の創造発表の授業では、それぞれの生徒の興味に基づいた独創的な発表もありますが、自由研究の本などを参考にして、本に書いてあるとおりのことができたという発表もあります。

もちろん、本のとおりにできたというのは、それで十分によいことです。

しかし、そこに、もうひとひねり自分らしい研究や発表が加われば、更に個性的な研究発表になります。

それを、保護者の方が手助けしてあげればいいのですが、保護者も忙しいので、なかなか子供の自由研究に関わることができません。

しかし、ChatGPTに、自分が行った研究に関して、どんな発展的なことができるかを聞けば、ChatGPTは、聞き方によっていろいろなアドバイスを教えてくれます。

それを参考にして、自分の研究を発展させていけばいいのです。

ChatGPTのアカウントを作るにはメールアドレスが必要ですから、子供が自分でアカウントを作るには、一般に13歳になるまで待つ必要があります。

逆に言えば、中学1年生になれば、誰でもChatGPTのアカウントを作れます。

それで、自分の研究を深掘りして、更に個性的な研究にすることができます。

ChatGPTは、作文の勉強にも使えます。

自分が書く作文の中に、社会的な実例を入れたいと思えば、ChatGPTに聞いてみるといいのです。

社会実例は、検索サービスで探すとなると時間がかかって大変ですが、ChatGPTなら、聞き方によっていろいろな材料を提供してくれます。

知識中心の勉強は、教科書を暗記して、問題集を繰り返し解くことが勉強の方法でしたが、創造的な勉強は、ChatGPTなどのAGI(汎用人工知能)の助けを借りて、学習を深掘りしていくことが勉強の方法になります。

1月からの創造発表クラスは、中学生以上の生徒も募集しますので、面白い勉強をしたいという人はぜひ参加してください。

小学生の人の場合も、お父さんやお母さんが、ChatGPTを利用して子供の研究の相談に乗るようなかたちで研究を深めていくといいと思います。

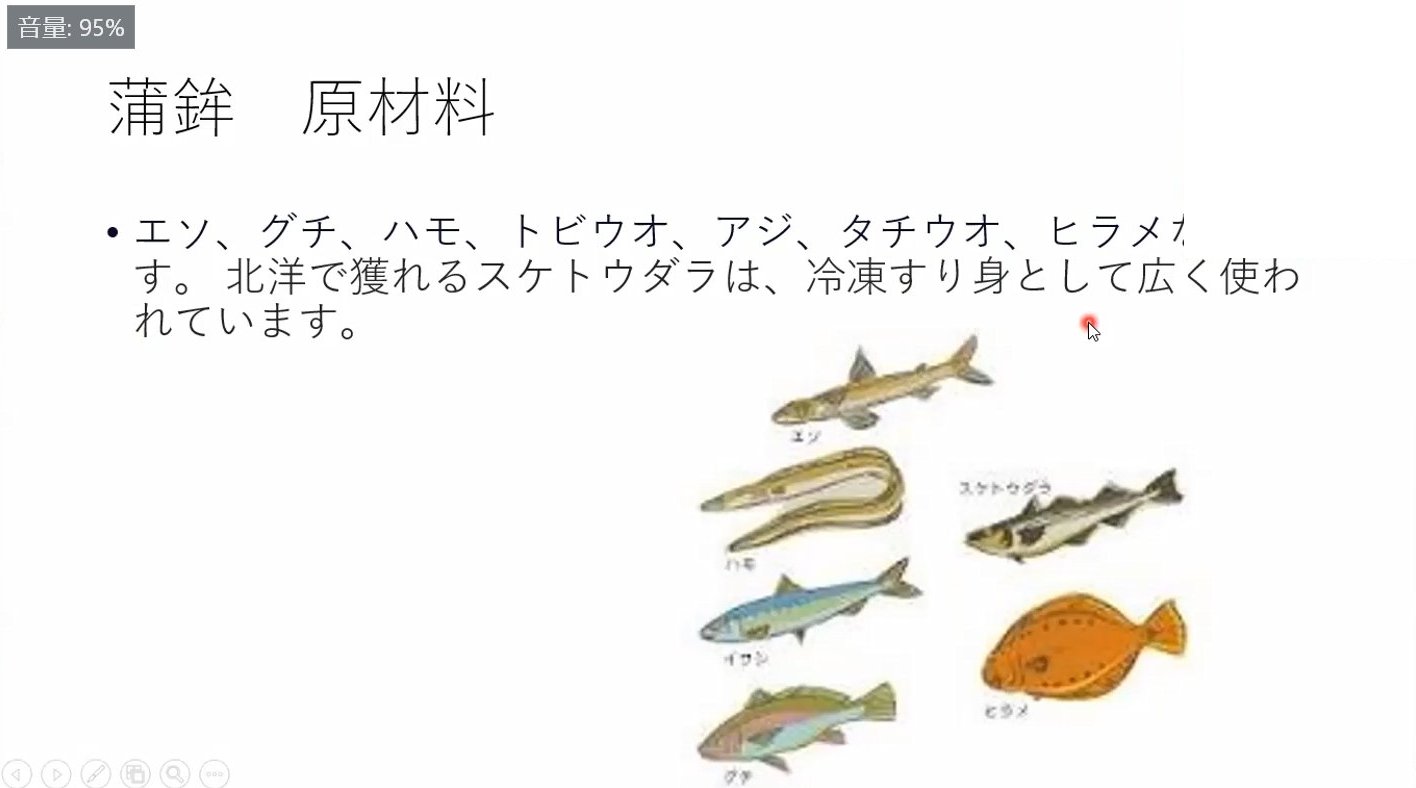

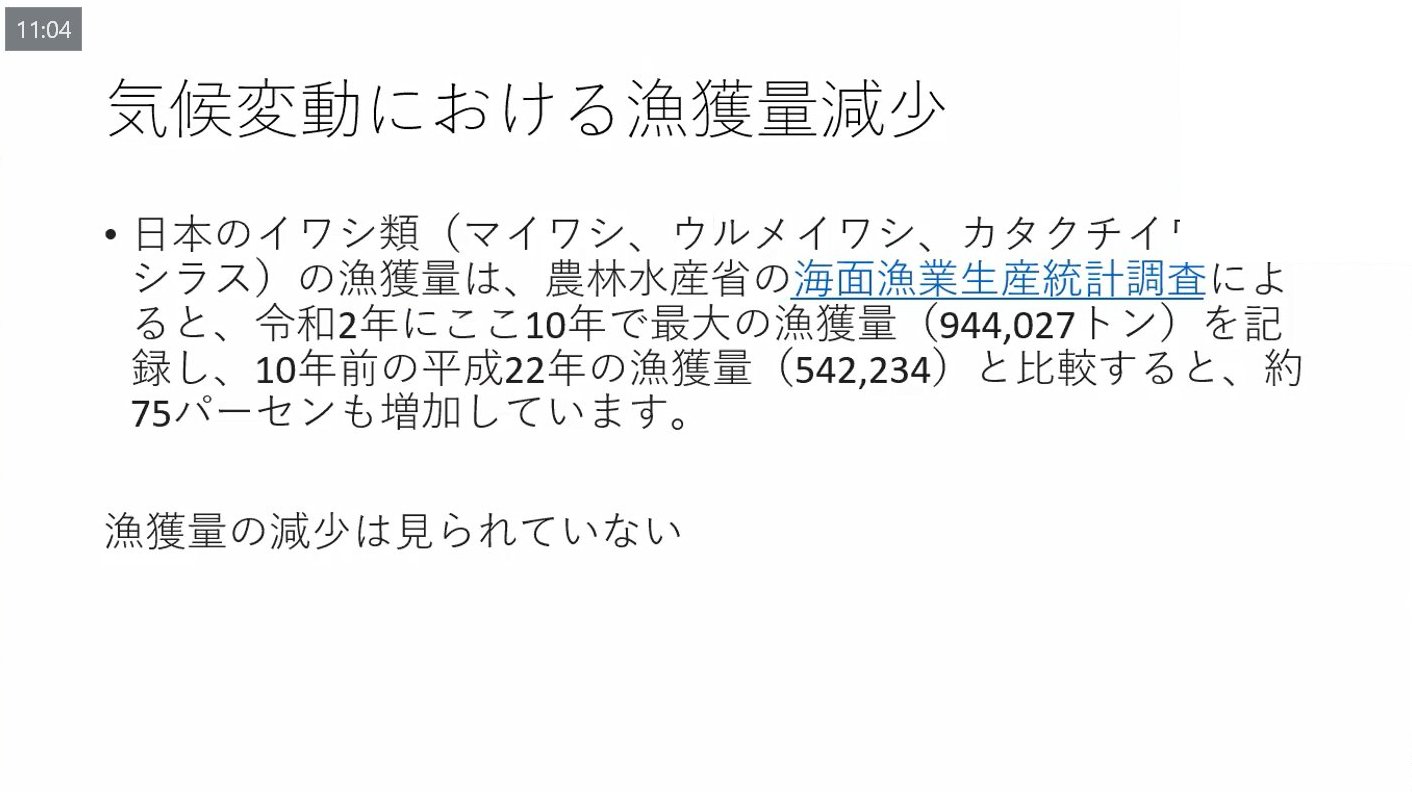

創造発表クラスで、「日本の伝統食『蒲鉾(かまぼこ)』を見直そう」の研究発表をしてくれた中学2年生Nさんの作品の一部を紹介します。

ここで研究したことは、テスト前に参考書の一部を一夜漬けで暗記する勉強と違い、自分の中に確実に残る知識になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) ChatGPT(0)

フキノトウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=S6ZmVFWoy7U

フキノトウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=S6ZmVFWoy7U

志望理由書の書き方は、これまでに何度も書いているので、多くの人が知っていると思いましたが、そうでもないようです。

小学生でも、中学生でも、生徒本人に任せると、内容が薄くなります。

お父さんやお母さんなどの人生経験のある人が見てあげて、その子の個性が出るように書くことが大事です。

読書感想文は、感想ではなく実例を書くということを言っていますが、それと同じように、志望理由書は、理由を書くのではなく実績を書くことが大事です。

理由は、誰が書いても同じになります。

その理由の裏付けとして自分の実績を書くのです。

実績は、できるだけ数字や固有名詞などのデータがあるものにします。

志望理由書は、手書きで書きますが、手書きで直接書くと字数の調整ができません。

下書きは、パソコンで、生徒が普通に書く文字の大きさで1行何文字になるかを数え、最後の行までぴったりに埋まるように調整します。

1行少ないのも、行をはみ出るのもよくありません。

最後の行の最後のマスあたりに、句点の「。」が来るように書くのが理想です。

実は、高校生の場合でも、志望理由書を本人に任せてしまうのはよくありません。

親が客観的な立場で見てあげることが必要です。

学校によっては、志望理由書を何枚も書かせるところがあります。

その場合は、志望理由書の内容でほぼ合否が決まっていると思います。

ただ、志望理由書は表現の工夫でうまく書けるわけではありません。

最も大事なのは、アピールするだけの具体的な実績があることです。

その実績は、学校の勉強以外のもので、知的なものであることです。

読書感想文とか自由研究などで、賞を取ったようなものあるといいと思います。

また、長い間続けたというのも実績になります。

リーダーの役割を担ったというのも、価値ある実績です。

お父さんやお母さんが、子供のそういう実績を探してそれを志望理由書に盛り込むようにするといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)