ノースポール

ノースポール

言葉の森では、これから、自習室の利用を進めていきます。

先日、Sさん(小6)から、ホームページの記事へのコメントがありました。

====

いつもありがとうございます。

私はよく自習室を利用していますが、利用することで緊張感が高まり、はかどります。とても嬉しいです。

ですが、利用者があまりにすくないので、私ひとりということがあり、もったいないです。せっかくなので、他の人がいたほうが頑張ろうと思えます。

とってもわがままですが、上級生に、わからないことを質問などをしたいです。ぐぐるよりもいいと思います。わがままですが。

自習室感謝してます!

====

ということです。

勉強は、家庭でするのが、時間もかからないし自由にできるので、最も能率がいいのですが、難点は、いざ勉強を開始しようとするときの気持ちのきっかけがつかめないことです。

オンラインクラスの授業の中では、勉強することのほとんどは、普段の家庭学習の結果の発表です。

だから、授業に出ること以上に、家庭学習を毎日しっかり続けておくことが大切です。

作文だったら、毎日読書をして、その週の課題を考えて、お父さんやお母さんに取材したり、ネットの情報を調べたりすることが勉強の中身です。

それを、授業の中で作文として書くのです。

国語読解の勉強だったら、毎日問題集読書を説明文読書(高学年の場合)を行い、読解検定を受け、毎週2問読検の解説を書く、というのが勉強の中身です。

また、長文をもとに短歌作りをすることもあります。

それを授業の中で、みんなの前で発表し、先生にチェックしてもらうのです。

算数数学の勉強も同じです。

毎日、問題集を1ページ解き、間違えていたところは解法を見て理解しておくことと、月に1回確認テストをやることが勉強の中身です。

また、オリジナルな問題作成をすることもあります。

それを授業の中で、みんなの前で発表し、先生にチェックしてもらうのです。

英語の勉強も同じです。

毎日、英文の暗唱をし、問題集を1ページ解き、答えを理解しておくことと、毎月の確認テストを解いておくことが勉強の中身です。

また、Google翻訳やChatGPTを使って、自由英作文をすることもあります。

基礎学力クラスも、総合学力クラスも同様です。

基礎学力クラスの場合は、月に1回暗唱のチェックをするので、毎日家庭で暗唱の練習を10分しておくといいのです。

しかし、家庭学習は、家庭の管轄になるので、やる子もやらない子もいます。

授業をいくら真面目に出ていても、家庭学習をしていなければ、実力はつきません。

ほとんどの子は、学校やじゅくから出された宿題をやることが家庭学習になっています。

しかし、宿題をこなすような勉強だけでは実力はつきません。

毎日、自分で決めた勉強を続けることが大事です。

その中には、毎日読書をすることも含まれます。

そこで活用できるのが自習室です。

この自習室で想定しているのは、主に小5から中2にかけての生徒です。

それは、小5から勉強が難しくなることと、中2まではなかなかひとりで勉強する自覚がわかない時期だからです。

もちろん、何年生の生徒でも自習室に参加できます。

しかし、小4までは読書を中心に家庭学習をしていれば十分ですし、中3以降は、自分ひとりでも勉強が進められるので、特に自習室を利用しなくても勉強ができると思います。

自習室は、言葉の森と家庭との連携でやっていくものです。

例として、家庭学習の中でも続けにくい暗唱の練習を例に挙げます。

次のような勉強は、家庭では続けにくいものです。

小学123年生の基礎学力クラスの暗唱や、小学456年生の総合学力クラスの英文暗唱や、英語クラスの英文暗唱や、作文クラスの長文音読や、国語読解クラスの問題集読書などは、家庭学習として続けにくい勉強です。

それは、なぜかというと、問題集を解くような形が残る勉強の仕方ではないので、張り合いがわかないからです。

また、暗唱や問題集読書は、学校や塾ではまず行われない形の勉強です。

だから、なかなか家庭学習として取り組めないのです。

そこで、家庭で子供に、「毎日○時になったら、自習室に入って、10分間暗唱の練習をすること」と決めます。

読書の進まない子だったら、「毎日○時になった、自習室で読書を30分すること」と決めてもいいと思います。

自習室には、カメラオン、マイクオフで入ります。

カメラは、外付けカメラとカメラアームで机上に向けておくのがいいと思います。

自習室に入ると、みんながそれぞれに勉強している様子が見えるので、自然に勉強を始めるきっかけが作れます。

勉強は、30分続けたら10分休むというふうに、時々リフレッシュしながらやったいきましょう。

10分以内の休憩は、自習時間に含みます。

知っている友達がいて、少し話をしたいときは、ブレークアウトルームに行き、お喋りをしてもいいことにします。

お喋りの時間は10分以内です。

このお喋りのような時間をなぜ認めるかというと、人間は、知識だけでなく他の人間や自然との関わりの中で成長するからです。

京都大学の前総長の山極さんも、教育における共感力の必要性を述べています。

====

「共感力」―ゴリラ研究の第一人者山極壽一氏から見た、いま教育に必要なものとは?

https://manabi-with.shopro.co.jp/manabico/2309/

現代の子どもたちは、知識は人や本から得るものではなく、インターネットの中にあると思い込んでいる節があります。ですが、そこにあるのは既存の知識。

一方で人から学べるのは、人間の外に出せなかった知恵や体験、まだ文字化されていない、未来につながる能力です。そういうことを、実践しながら身体で学ぶということをしないといけない。

身体を共鳴させながら学ぶということ、共感力をつかった学びの場をいたるところに作るということが大切なのです。

====

これに関連して、オンラインクラスの授業の始まる前のちょっとした時間は、マイクをオンにして自由に友達どうしでお喋りをしてもいいことにします。

ちょうど、学校で、授業が始まる前に、みんなでお喋りをするのと同じです。

また、オンラインクラスの授業のあと、お喋りの続きをしたい場合は、自習室に入り直し、ブレークアウトルームでお喋りをしてもいいです。

これも、時間は10分以内とします。

自習室のメインルームは、静かに勉強する場、ブレークアウトルームは、自由にお喋りもできる場とします。

ブレークアウトルームは10か所作りますから、そのどこに参加してもいいです。

さて、家庭でお母さんやお父さんが、「子供がどんなことを自習したか」ということを見る場合は、

自習室の自習記録を参考にできます。

名前のところをクリックすると、本人だけの自習記録が、学年のところをクリックすると、その学年の自習の記録が表示されます。

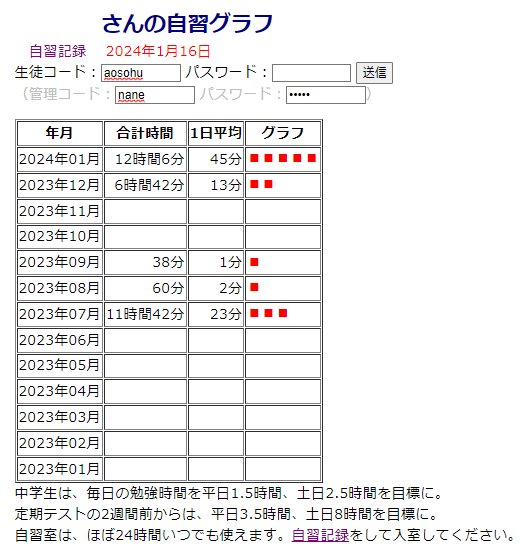

「自習がどのくらい進んでいるか」ということを見る場合は、自習グラフを参考にしてください。

毎月の自習時間と、1日平均あたりの自習時間がグラフとして表示されます。

ブレークアウトルームのお喋りは、勉強のアドバイスとしても活用することもできます。

例えば、自分がわからないことや相談したいことがあった場合、メインルームのチャットで、「○年生の算数の○○という問題がわからないけど、教えてくれる人いますか。いたら手を挙げて、ブレークアウトルーム○番に来てください」という感じで呼びかけることもできます。

ただし、問題のほとんどは、解法をよく読めばわかるものですから、あまり人を頼りにしないことも大事です。

今後、家庭で、子供とお母さんお父さんが相談して、家庭学習の予定を決めやすいように、自習予定のフォームも、今後作る予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

自習室はどんどんと進化していきますね!!助かります。ありがとうございます!!

自習室は、ほぼ24時間開いています。

ブレークアウトルームは10個あり、友達と話をしたい人はどこのブレークアウトルームにも移動できます(ただし10分いない)。

それから、時間のところをクリックすると、累計時間のグラフが表示されるようにしました。

これで、1日の平均勉強時間を確保するようにしていくといいです。

ブレークアウトルームが表示されないです^^;確認お願いします(・o・;)

ごめんなさいm(__)m

ごめん、ごめん。

うっかりブレークアウトルームの設定を忘れていました。

今日はちゃんとできています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自習室(0)

パンジーとガーデンシクラメン

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=2aQMZO-hHVQ

私は、過去を振り返らないことにしているので、言葉の森を何年も前からやっていたということはあまり言いません。

そんなことを自慢しても意味がないと思っているからです。

昔を懐かしんでも仕方ないので、何十周年記念なども企画したことはありません。

しかし、今回は、言葉の森に参加している人たちの参考までに、昔の話を書くことにしました。

私の学生時代、人気のあった就職先のひとつはマスコミ関係でした。

新聞、出版、テレビなどは、憧れの職業だったのです。

私は学生時代、自治会活動をずっとしていたために、就職活動に遅れ、気がついたときに残っている就職先はマスコミぐらいしかありませんでした。

マスコミの就職試験では、一般常識問題と作文試験問題があります。

一般常識をつけるために、図書館に行き、新聞の縮刷版を1年間分読みました。

これには、かなり時間がかかりましたが、そのおかげで時事問題はすべてできるようになりました。

作文試験対策については、毎日、すいている喫茶店に入り、自分の決めたテーマで1200字の作文を書くことにしました。

書き終えるまで店を出ないと決めていたので、勉強は能率よく進みました。

そのときに、自分の書いた文章に使われている漢字を、すべて辞書で調べ直したので、漢字の書き間違いはなくなりました。

実は、小学生時代は遊んでばかりいたので、小学456年生で習ったはずの漢字で、間違えて覚えているものがかなりありました。

誤字がほとんどなくなるまで、ほぼ1年かかりました。

K出版社、A新聞社などを受けましたが、受験したA新聞社は、筆記試験が10倍、面接が10倍でした。

K社もA社も、筆記試験は楽に受かりましたが、面接で落とされました。

今考えれば、常識があまりなかったので、面接で落とされたのは仕方ないと思っています(笑)。

それまで試験で落とされたことがなかったので、かなりショックでしたが、すぐに立ち直り、マスコミに変わるものとして、教育を志そうと思ったのです。

それは、就職の動機が、言葉の力で世の中をよりよくしたいということだったからです。

そして、最初に始めたのが、マスコミ受験を目指す大学4年生を対象にした作文教室でした。

そのときに出した広告で、「のびのび文章教室」という名前を使ったのが、広告に載った日本で最初の作文教室の名前です。

これは、私が25歳ごろの話です。

生徒の大学4年生の中には、浪人している人もいたので、私と2、3歳しか年が違いません。

その人たちに、受講料を取って作文指導をしていたのですから、自分でもかなり自信があったのだと思います。

幸い、大手の出版社に合格した人もいました。

そのあと、作文教育の可能性を感じたので、小学生からの作文教室を本格的に始めることにしました。

しかし、小学生や中学生に教える作文教育の方法論は、当時もほとんどありませんでしたから、指導法はすべてオリジナルに作っていきました。

その中に、作文の自動採点ソフト「森リン(もりりん)」の開発もあります。

これは、特許を取得し、今でも子供たちの作文評価のひとつとして使っています。

機械による評価と人間による評価は、かなり相関が高いです。

人間が、2つの作文を見比べて、漠然と「こっちの作文の方が上手に思えるなあ。その理由はわからないけど」と思ったとき、森リンではそれが数値の差として出てきます。

もちろん、誤差はあるので、最終的な判断には人間が必要ですが。

しかし、将来、作文評価は、AI評価になります。

その方法は、かなり簡単です。

小1から高3までの子供たちの作文を大量にデータベースに読み込ませておけば、ある作文を評価するときに、その作文が何年生ぐらいのレベルに相当するかAIが判断できるようになるからです。

現在、OCR機能が発達しているので、将来は、手書きの作文をAIが評価する作文試験というものが行われるようになると思います。

受験生が、試験会場でパソコンのような端末を使えれば、機械による自動採点の作文試験は今でもできます。

作文教育の重要性が言われながらも、作文試験が普及していなかったのは、人間による評価に時間がかかっていたためです。

機械による自動採点ができれば、作文試験はもっと広がります。

将来、試験の中心は、作文と面接の2つになると思います。

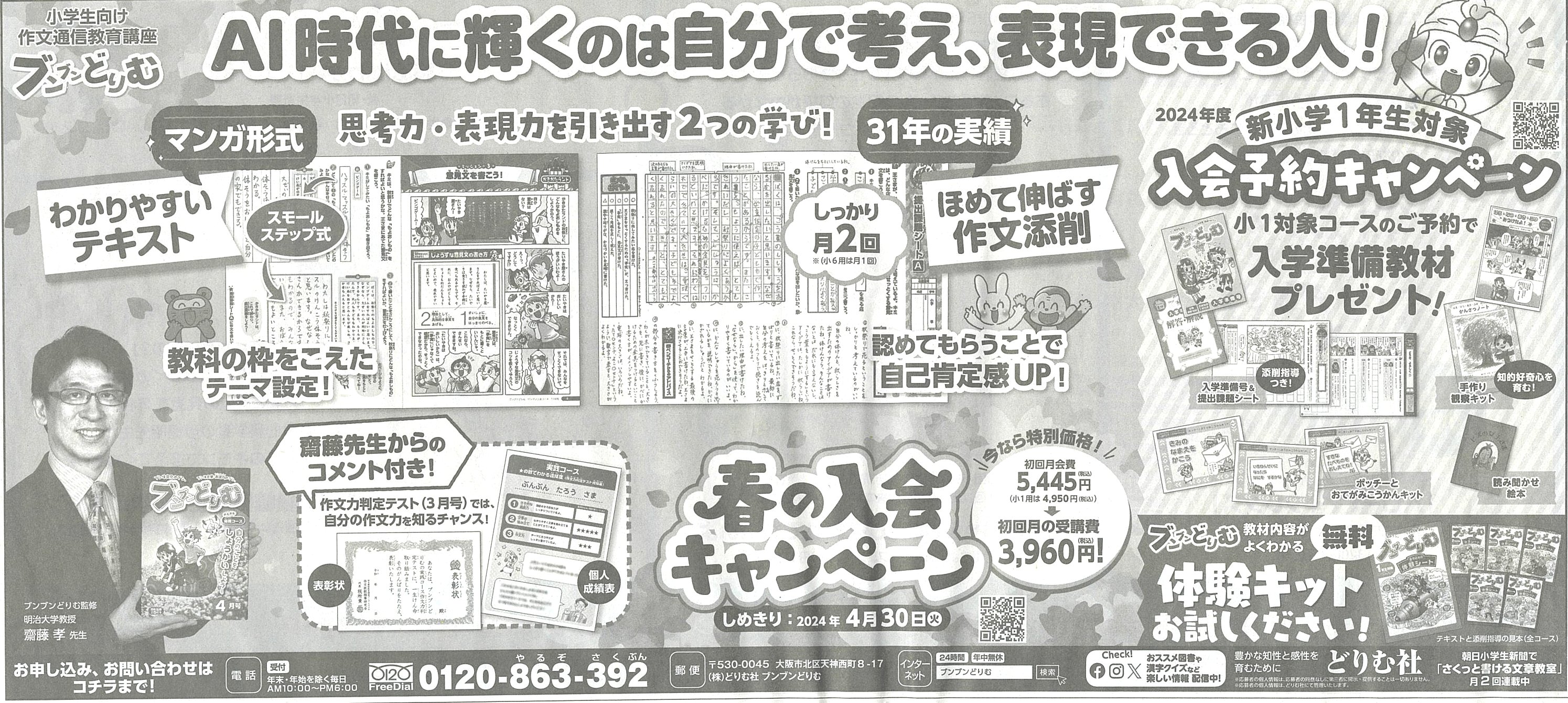

ところで、話は変わりますが、今日の朝日小学生新聞に、小学生向け作文通信教育講座のブンブンどりむが広告を載せていました。

毎週2回のペースで、広告を出しているようです。

そのブンブンどりむは、31年の実績ということです。

ブンブンどりむの監修をしている齋藤孝さんが3年前に出版された「こども文章力」を見ると、小学校低学年向けの穴埋め作文の方法が載っています。

言葉の森の作文指導法とは、かなり違うと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文小論文試験の新しい評価の仕方は、AIによる評価です。小1から高3までの生徒の作文を大量に読み込ませておき、その作文が、何年生の何月ぐらいの作文のレベルかを評価させればいいのです。暇になったら作ろうかなあ(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83)

高校生にとって、これから小論文が重要になるということをわかりやすく解説した記事がありました。

====

400字の作文は「80字を5回書く」と考える…だれでもすぐに論理的な文章が書ける「R80メソッド」とは

https://president.jp/articles/-/77706

①学校推薦型選抜(旧・推薦入試)

②総合型選抜(旧・AO入試)

③一般選抜(旧・一般入試)

現在、①と②の選抜で、私立大学への入学者は5割を超えています。

国公立はまだ2割程度ですが、ゆくゆくはもっと増やすという目標が掲げられています。

では、大学はどうやってそれだけの学生を「選抜」していると思いますか?

選抜方法で圧倒的に重きを置かれているのが、小論文なんです。

大学によって違いはありますが、小論文に面接やプレゼンテーションがついてくるというのが基本です(東大の推薦だと共通テストも)。

つまり、書く力や話す力を測られて大学に入る時代へと変化してきているわけです。

付け加えると、③の一般選抜も、以前とは様変わりしています。

1つは、一般選抜にも記述問題が増えているということ。

やっぱり書く力が重視される時代になってきたという表れですね。

====

入試小論文では、どんなテーマが与えられても、1時間か1時間半で1000字から1200字の文章を書ける力が必要になっているのです。

しかし、この引用した記事ですすめられている「R80メソッド」というのは、とりあえず字数を埋めるための方法だと思います。

この方法で書くことに抵抗がなくなったあとは、全体の構成を考えてから書くという書き方に進んでいくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。確認テスト(0)

那須の木の俣渓谷

家庭学習を進めるときに、最も難しいのは、最初のきっかけをつかむことです。

そのため、受験生などはよく図書館を利用したり、塾の自習室を利用したりして、勉強する気持ちに切り替えます。

言葉の森の自習室も、家庭学習の最初のきっかけを作るのに利用できます。

これまでは、ただ記録をして入室して勉強するだけでしたが、今度からは、自習の記録が、それぞれの月ごとに集計できるようになりました。

毎回の自習の内容も蓄積できるので、自分がどんな勉強をしていたかがわかります。

勉強が難しくなる小学5年生以上の方は、できるだけ自習室を利用して勉強していってください。

自習室は、言葉の森も生徒であれば、どなたでも使えます。

生徒のご兄弟の方も使うことができます。

自習室を利用する場合は、

1.自習記録をつけてください。自習記録には、終了予定時間と自習の内容を記録します。

2.勉強中は、カメラをオンにしておいてください。カメラは、机上に向けられるといいと思います。

3.終了したら、そのまま退出してください。

4.指定の問題集に関して質問がある場合は、授業の際に担当の先生に聞くか、下記の掲示板に入れておいてください。

国語読解掲示板

算数数学掲示板

英語掲示板

自習記録のページは、ホームページの「自習記録」のリンクから行けます。

自習グラフのページは、自習記録の「自習グラフ」から、オンラインクラス一覧表の「J」のリンクから、検索の坂の「自グ」のリンクから行けます。

▼自習グラフのサンプル

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

いつもありがとうございます。

私はよく自習室を利用していますが、利用することで緊張感が高まり、はかどります。とても嬉しいです。

ですが、利用者があまりにすくないので、私ひとりということがあり、もったいないです。せっかくなので、他の人がいたほうが頑張ろうと思えます。

とってもわがままですが、上級生に、わからないことを質問などをしたいです。ぐぐるよりもいいと思います。わがままですが。

自習室感謝してます!

あえかわさん、ありがとうございます。

これから、みんなにもっと自習室を利用するように伝えていく予定です。

これからもがんばってください。(^o^)/

ありがとうございます!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自習室(0)

オダマキ

オダマキ

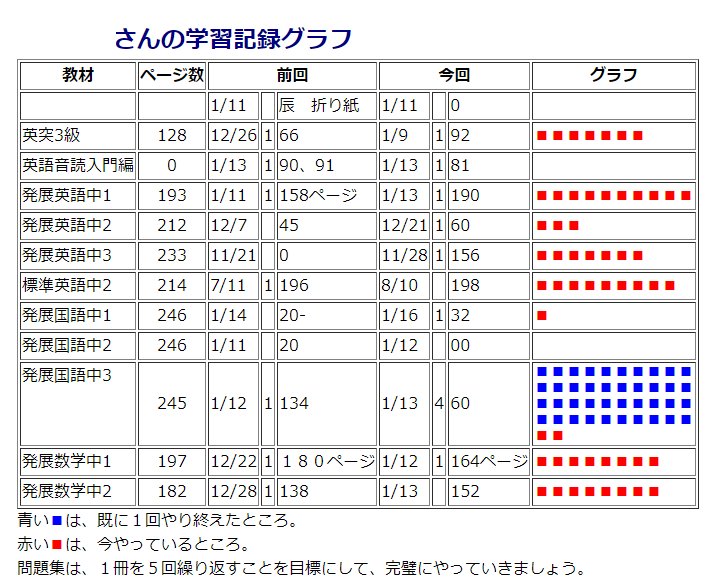

オンラインクラス一覧表の自分の「性別」のところをクリックすると、学習記録のグラフが出てきます。

学習記録の左上の「学グ」というところからも行けます。

▼サンプル

問題集は、1冊を5回繰り返すことが勉強の基本ですが、これまでは数字だけなので、どこまで進んでいるかわかりにくい面がありました。

そこで、学習の進捗度をグラフで表すことにしました。

勉強を進める場合、このグラフを参考にしてください。

国語読解でも、算数数学でも、英語でも、1冊の問題集を5回繰り返せば、勉強の内容はほぼ完璧に頭にはいります。

成績が思うように伸びない理由は、ほとんどの生徒が、1冊の問題集を1、2回しかやっていないからです。

また、学習塾によっては、いろいろなプリントを出したり、分厚い問題集の一部しかやらなかったりという、勉強の鉄則とは正反対の学習をしているところもあります。

生徒と保護者のみなさんは、「1冊を5回繰り返す」ということを基本にして、毎日の学習を進めていってください。

これは、中学生の定期テスト対策にも有効です。

定期テストの出題範囲を5回繰り返し勉強することが、基本的な対策です。

特に、社会の場合は、出題範囲の教科書を5回読むだけで高得点がとれます。

英語は、出題範囲の英文を、毎日1ページずつ暗唱暗写することが基本です。

数学は、出題範囲の数学問題集を完璧に仕上げることです。

国語は、事前の勉強は、漢字と文法程度ですから、普段の勉強の中で、問題集読書を進めることと、読解検定で80点以上を目指し理詰めに得解き方を身につけることを目標にしていってください。

また、勉強の土台となる思考力、語彙力を育てるいちばんの方法は、説明文読書です。

定期テストの2週間前からは、読書は一時休んでもいいですが、それ以外の日は、毎日50ページ以上を目標に読書を進めていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

明治大学 政治経済学部・中央大学 経済学部 K.Tさん

<担当講師より>

小学4年生から、高校3年生まで言葉の森で頑張ってくれました。

おめでとうございます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。() 合格情報(27)

作文の勉強を始める場合、どういう形態がいちばんいいのでしょうか。

勉強の形態が大事なのは、作文は、勉強の中で最も負担の大きい勉強だからです。

国語や算数数学や英語の問題集を解く勉強は、半ば作業としてできるものなので、特に集中しなくてもできます。

しかし、作文は、書くことに集中しなければ書けません。

話し声が聞こえるところでは、作文は、なかなか書けないのです。

作文の通信教育講座というと、一見便利なように見えます。

しかし、通信教育講座で勉強できる作文のレベルは、小学校低中学年の低い段階までです。

小学校高学年の作文の勉強は、通信教育講座ではまずできません。

できるのは、もともと文章力の高い生徒か、保護者が熱心に監督してくれるかのどちらかだけです。

一方、通学の作文教室は、みんなで一斉に作文を書くので、取り組みやすい面があります。

子供たちは、一緒に勉強している生徒がいると、自然に自分も取り組めるようになります。

これが、通信教育講座との大きな違いです。

しかし、通学教室は、ある程度の人数にならないと運営することが難しいので、指導は個別指導よりも全体指導になりがちです。

学校で行われる作文指導も同じです。

みんなで一斉に作文を書いたあと、先生のできることは、上手に書けた作文をみんなに紹介することぐらいです。

それは、一人ひとり添削して個別指導をするような時間が、今の学校の教育体制の中では取れないからです。

しかし、他の生徒の上手な作文を見て、同じように上手に書けるようになる子はひとりもいません。

かえって、作文が苦手になるだけです。

作文教育に熱心な先生に教えられるほど、作文嫌いになる子が増えるのはこのためです。

オンライン作文クラスは、5人以内の少人数で、みんなで一斉に作文を書きます。

だから、書くことを後回しにしているうちに、その週の課題が書けなくなったという子はいません。

だれでも、抵抗なく作文を書き出せるのです。

また、5人以内のクラスですから、全員に個別の対応ができます。

「この前の作文はこうだったから、今度はこうしようね」というようなことが個別にいえるのです。

また、月に1回の作文発表会もあります。

この発表会は、今後もっとオープンにしていく予定です。

ところで、今日もまた、ブンブンどりむが朝日小学生新聞に広告を載せていました。

こういう広告を見ると、一見手軽にできると思いがちですが、そういうことはありません。

また、ブンブンどりむの監修者である齋藤孝さんは、名前こそ有名ですが、作文教育に関しては何も知らないに等しいレベルです。

それは、斉藤さんの「こども文章力」の本を見ればよくわかります。

国語読解と音読暗唱についてもそうです。

私は、人を批判するのは好きではありませんが、こういう本を読んで誤解する人も多いと思ったので、一応書くことにしました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)