通常、人間が普通の努力をして無理なくできる速読は、分速1200字程度です。

通常、人間が普通の努力をして無理なくできる速読は、分速1200字程度です。それ以上の3000字、4000字というような速読は、普通の速読ではなく、特別の練習で無理をして読むような速読です。ですから、そのような速度で読めるようになった人も、その後ずっと日常的にそういう読み方をするわけではなく、次第に普通の速度に戻って読むようになってしまうようです。

これに対して、フォトリーディングという本の読み方があります。これは、ページを開いて視野に入ったものは、たとえ文字として読まなくても、頭に入るというはずだという考えに基づいています。少なくともその人にとって必要なものは、頭に入るという考えです。

読むという考えではなく、頭に入れるという考えですから、あまり無理がありません。もちろん、ところどころは読むのですが、全部の文字を猛スピードで読むという読み方ではないので、それほど苦しくはありません。難しい点があるとすれば、そういう読み方でもいいのだと納得することぐらいです。

実際、読書というものは、積んでおくだけでは、何の役にも立ちません。ページを開かなければ何も始まらないというのが読書です。そして、ページを開いて、たとえ一ヶ所でも自分にとって何か得る箇所が見つかれば、それは何も読まなかったことよりも、はるかに価値のあることになります。

また、そのようにして急いで読んだ本についても、興味があれば、あとでゆっくり読み返すことができます。

大事なのはまず積んである本を開いて読むこと、そして、できるだけ毎日読むことです。

そのためには、自分には速読ができ、一冊の本を急げは十分または二十分で読める、というような見通しのあることが必要になってきます。

時間がないと本が読めないというのは、読書は時間がかかるものでそれがどのくらいかかるかは読んでみないとわからないという気持ちがあるからです。

そこで、フォトリーディングを使った読書を、付箋をはって再読する読書に結びつけるような指導を考えました。

このやり方であれば、読書を宿題扱いにすることもできます。毎週、図書の貸出を行い、何しろ週に一冊は読んでくるようにします。

忙しいときは、フォトリーディングを使って十分か二十分で読んできます。面白そうな本なのでじっくり読みたいというときは、そのあと自分の好きなペースでゆっくり読み直すことができます。

そして、読みながら印象に残った箇所に付箋をはっておき、その付箋の箇所を教室で付箋をはがしながら再読するというような勉強法です。

フォトリーディングのような、これまでの読書の概念と異なるような読み方は、考え方の柔軟な年代の方が抵抗なくできるような気がします。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

読書で大事なことは四つあります。一つは再読、もう一つは難読、そして多読と速度です。この中で、特に大事なのが再読と難読です。(難読は、「自分にとって難しいと思われるぐらいの本を読む」という意味で使っています)

読書の目的は、読んで何かを知るだけでなく、読んだあと考えることにあります。そのためには、

繰り返し読んでその本の内容を消化することが大切です。

再読の方法として、これまでは、読んだところで印象に残った箇所に傍線を引くというやり方がありました。しかし、この方法では、図書館などから借りた本には使えません。

そこで、小さな付箋を貼って傍線の代わりにするという方法が使われるようになりました。昔は、手ごろな大きさの付箋がありませんでしたが、今は7.5ミリ×45ミリや7.5ミリ×5ミリという小さい付箋があります。

傍線を引くという読み方は、国語の問題を解くときにも当てはまります。教室の生徒の国語の問題の解き方を見ていると、どの子もきれいに読みすぎる傾向があります。自分で面白いと思ったところに

線を引きながら読んでいくと、その線が目印となり、問題文を再読するときに必要な箇所を見つけやすいという効果があります。

この傍線を引くやり方は、選択肢を選ぶときにも使えます。選択肢で自分が正誤の理由と考えたところに線を引いておくと、答案が返されたときに、なぜ自分がこの選択肢を選んだのかということがわかるので、テストを反省することができます。

もう一つ大事な難読についてはまた後に述べたいと思います。

さて、第三の多読と速読は、相互に結びついています。早く読めるからたくさん読めるという関係にあります。

子供たちの読書の状況を見ていると、よく読む子と全然読まない子に、はっきり分かれる傾向があります。これは、大人でも同じかもしれません。

小学校の低学年のころは、どの子も読書好きです。しかし、学年が上がるにつれて、本を読む層と読まない層にだんだん分かれていきます。

年齢が上がるにつれて本を読まない子が増える理由は、

低学年のうちに読んでいた本が易しい本で、易しい本しか読まないために学年が上がると難しい本が読めなくなるからです。そして本を読まないので、ますます読む力がなくなるという循環に陥ってしまいます。

本を読まないことについては、勉強が忙しいからという理由がよく使われます。実際にはそれほど忙しいわけではなくても、そう言えば通用する風潮があります。

調査によると、小学生は平均して一週間に二冊の本を読んでいます。一日五十ページ読んでも週に一冊は読めるので、一週間に二冊というのは、毎日五十ページから百ページを読んでいるということです。すると、年間では五十冊から百冊の本を読んでいるということになります。

しかし、この一日五十ページ読むのに、時間は三十分から六十分かかるでしょうから、勉強が忙しくなったり、読書の内容が難しくなったりすると、読書は後回しになってしまいます。これは大人でも同じです。

しかし、

忙しくなっても読書を後回しにしない方法があります。それが速読です。

(つづく)

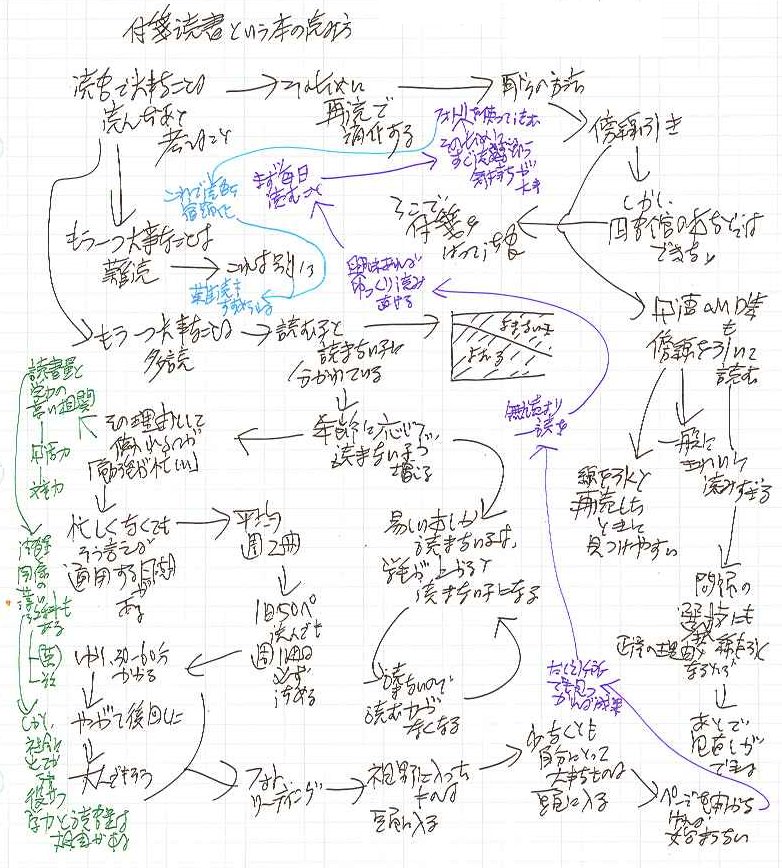

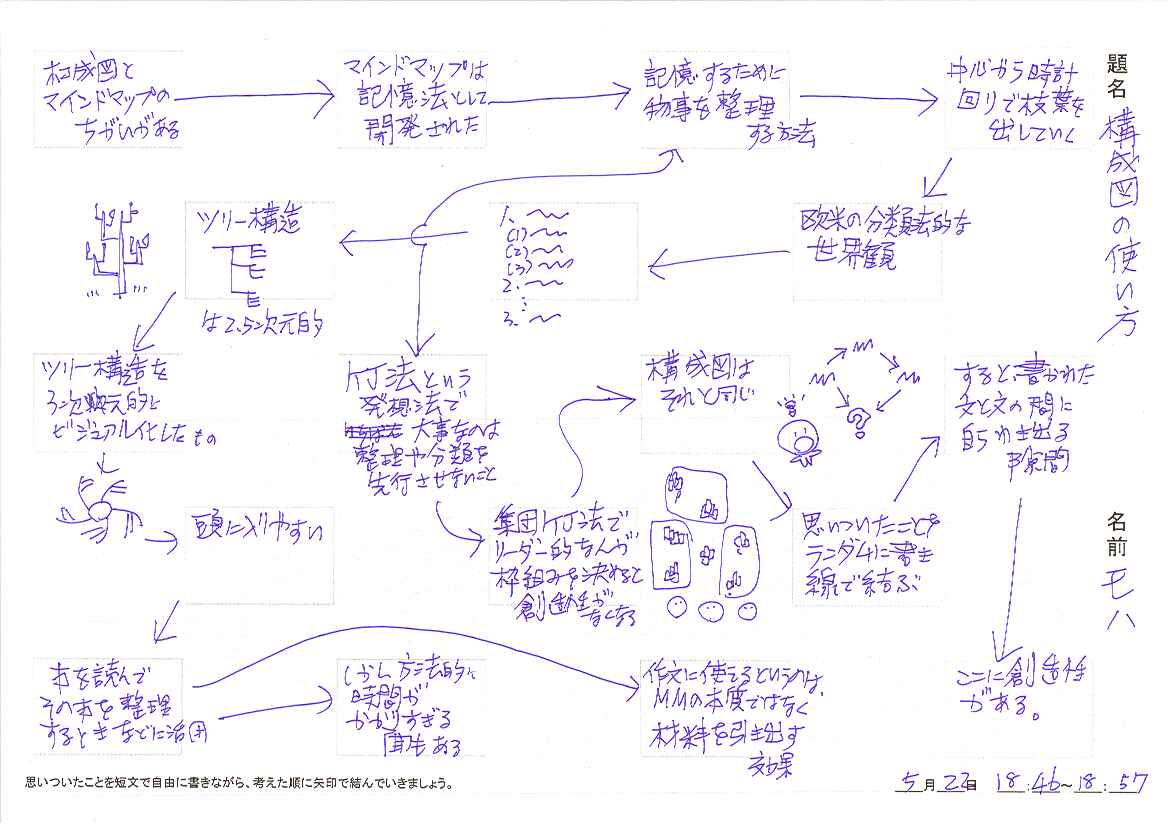

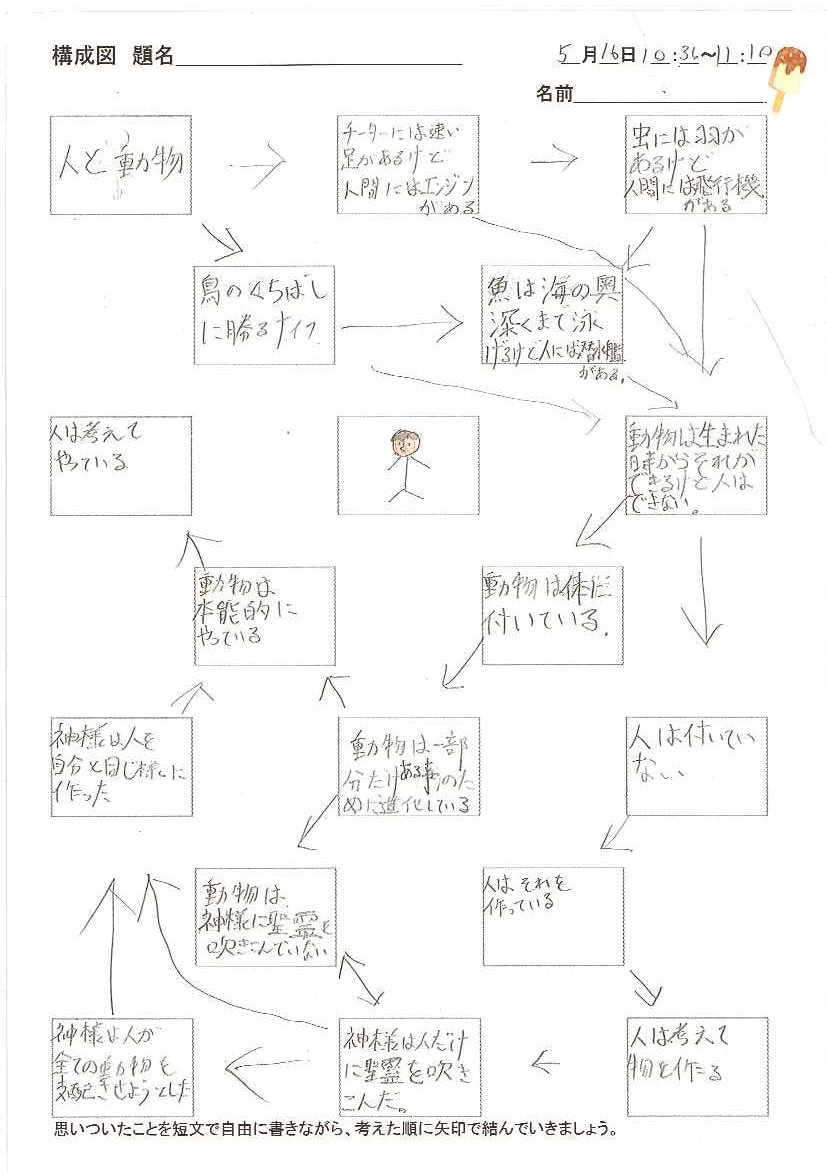

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

自習をスムーズにさせるコツの第二は、例外を作らないということです。

よく、できなかったことを叱るお母さんがいますが、できなかったという状態を作った時点で、もうそれは失敗なのです。できなかったことを叱っても、できるようにはなりません。できない状態を極力作らないこと、つまり例外を作らないことが、いい習慣を作る大前提です。

もっと言うなら、できない状態になりそうなことを決めるぐらいなら、何も決めない方がましです。なぜかというと、無理な約束をしてそれが守れない状態を作ってしまうと、親と子供の約束に権威がなくなるからです。

例えば、突然、朝1時間早く起きるという約束をしたとします。当然、そういう約束は二、三日で実行できなくなります。早起きなどの習慣は、そんなに簡単に身につくものではないからです。しかし、約束して実行できなかったという状態を作ると、子供は、約束というのは結局うやむやにしてもいいものだと思うようになります。いったん、こういう関係を作ると、ほかの約束もすべて同じように守れなくなります。

親の言うことをよく聞く子供と、なかなか聞かない子供の差は、ここにあります。できない約束をさせて、できない状態を作ってしまえば、子供は親の言うことを聞かなくなります。親が、できない状態を極力作らないようにすれば、子供は親の言うことをよく聞くようになります。

では、どうしたら例外を作らないようにすることができるのでしょうか。

第一は、決めたことを実行させやすい環境を親が工夫することです。

第二は、できないときは、形だけでもやっておくということです。

第三に、どうしてもできないときは、理由をはっきり言ってできないことにするということです。

例えば、毎朝自習をすると決めているのに、遅く起きてしまって時間がないときは、第二の方法として、「今日は時間がないから、5回だけ読んでおしまいにしようね」というような方法で対応します。作文を書く時間が取れないときも同じです。「今日は時間がないから、要約だけ書いて出しておこうね」「15分だけ書いてあとはつづきにして出そうね」「300字まで書くようにしようね」「題名と名前と意見だけ書いて出そうね」というような対応をしていくということです。

このような臨機応変な対応は、子供自らではできません。やはり親が、子供の様子を見ながら無理なく実行できる枠組みを作ってあげることが大切です。

また、どうしてもできないときは、第三の方法として、理由をはっきり言っておくことです。「今日は、もう遅くなってしまったから、特別に自習はなしにしておこうね」という言い方です。

以上のことを、いかにも不満そうに、「今日は時間がないから……」などと言うのではなく、にっこり笑いながら言わなければなりません(笑)。

子供は勉強をするのが勉強ですが、お母さんとお父さんは、にっこり笑って褒め続けるのが勉強なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55)

毎日同じことをさせるというのは、実はいちばん大変なことです。

目先の変わったものを次々にさせるというのは、それに比べるとはるかに簡単です。例えば、今週はこっちのドリルをやってみて、それが終わったら、来週はあっちの問題集をやるというような勉強が簡単な勉強です。

しかし、もちろん本当に力がつくのは、同じことを毎日同じようにやる勉強の方です。

では、この勉強をどのようにすればいいのでしょうか。

大事なことは、二つあります。

第一は、やりやすい状況を作るということです。そのためには、自習をする時間を決めておきます。そして、ただ決めるだけではなく、その決まった時間が来る30分ぐらい前にひとこと、「あと30分ほどで勉強の時間ですよ」と声をかけておきます。そして、10分ほど前になったら、「あと10分ぐらいで勉強の時間ですよ」とまた声をかけておきます。そのように心の準備をさせておけば、その時間が来たときにスムーズに勉強に移行できます。

これは、ゲームをやめさせるときも同じです。突然、「もう時間だからやめなさい」と言ってやめさせるのでは、子供はなかなかそれに従うことはできません。そうすると、「あと、もう少し」と言うことになり、親がその「もう少し」を認めてしまうと、決まったことは守らなくても何とかなるという家庭の文化を作ってしまいます。

ゲームの時間を例えば30分と決めておいたら、途中で必ず「あと10分ぐらいで終わりですよ」と声をかけておくのです。そうすれば、心の準備ができるので、決まった時間にすぐに終えることができます。たとえ、ゲームの状況によってすぐには終えられないときでも、延長の時間はわずかです。

そして、できればもうひとこと、「いつも時間が守れてえらいねえ」と褒めてあげます。成功させて褒める、というのが習慣作りの基本です。

そこまでやらなければならないのか、という人もいると思いますが、子育ては仕事と同じです。そこまでやらないと、いい子にはならないのです。

そして、これも仕事と同じで、いろいろなツールを上手に使うことが大事です。時間制限でよく使えるのがタイマーやアラームです。勉強時間の15分前にアラームが一度鳴るようにしておき、そこから15分後にタイマーが鳴るようにしておけば、勉強のスタート時間を守りやすくなります。また、このやり方に慣れてきたら、子供が自分でアラームやタイマーをセットすることもできます。

(つづく)

「自習をさせるコツ」のあと、「付箋読書の仕方」を掲載します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55)

通学教室で、構成図のフォーマットを使って書く練習をしたときの説明漫画です。

構成図を書くときに大事なことは、思いついたことを自由にどんどん書くことです。テーマからはずれていても、あまり重要でないことでも一向にかまいません。

たくさん書くことによって、書いた事柄相互の間にある空間に気づき、考えが深まっていくからです。

したがって、構成図は、枠を全部埋めることが大事なルールになります。

構成図のフォーマットを使って書くのは、書き方に慣れるためです。慣れてきたら、白紙に自由に書いていきます。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

構成図とマインドマップは外見が似ていますが、本質的な違いがあります。

マインドマップは、もともと記憶法として開発されました。記憶するために物事を整理するという発想です。中心から時計回りで枝葉を出していくような形で、情報を整理していきます。

これは、欧米に伝統的な「世界はきれいに分類できる」という世界観に基づいています。欧米の本の伝統では、第1巻に1篇2篇3篇があり、その第1篇の中に1章2章3章があり、その第1章の中にABCがあり、そのAの中に、(A)(B)(C)があるというように、全体が整ったツリー構造で構成されているものが多くあります。世界は、混沌としたものではなく合理的に分類されうるものだという考え方が根本にあるのです。

ツリー構造は、2次元と3次元の中間のような形になっています。この2.5次元のツリー構造を3次元的にビジュアル化したものがマインドマップの図と考えればわかりやすいと思います。

マインドマップは、ツリー構造をビジュアル化したものですから、整理したものが頭に入りやすくなっています。したがって、本を読んでその本の内容を整理するときに活用すると、読んだものがよく理解できるという効果があります。ただし、方法的には、時間がかかりすぎるという面もあります。

このマインドマップが作文にも使えるということが言われていますが、これはマインドマップの「ツリー構造で整理する」という部分よりもむしろ、マインドマップで「材料を引き出すことができる」というところで使われているのです。

さて、マインドマップの物事を整理する方法と対極にあると思われるのが、川喜田二郎氏の開発したKJ法のような発想法です。

KJ法で大事なことは、整理や分類を先行させないことだと言われています。複数の人数で行うKJ法で、リーダー的な人が全体の枠組みをわかりやすく整理したり分類したりすると、全員でやっていることから生まれる発想の創造性が生かせなくなってしまいます。

このKJ法の発想法と似ているものが構成図の発想です。構成図では、あるテーマに関して思いついたことをランダムに書いて矢印で結んでいきます。すると、思いついた言葉と言葉の間に、埋められていない概念の空間があることがわかってきます。この空間を埋めるのが創造性です。

ですから、

構成図は考えを整理するというよりも、考えを広げて深めるという思考のためのツールとして使っていくものです。

ただし、白紙に自由に書くという形ですと、慣れないうちはどうしても書く量が少なくなりがちなので、構成図のフォーマットを作りました。このフォーマットをもとに書くと、小学校中学年から構成図が使えます。

しかし、構成図のもともとの意図は、思考を深めるためのものですから、低中学年のうちは、構成図に慣れるということで使っていくことになります。

現在、通学教室では小3以上の生徒が構成図のフォーマットをもとにを書く練習をしています。

今後、通信教室でも、このフォーマットを使う形の構成図指導をしていきたいと思っています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

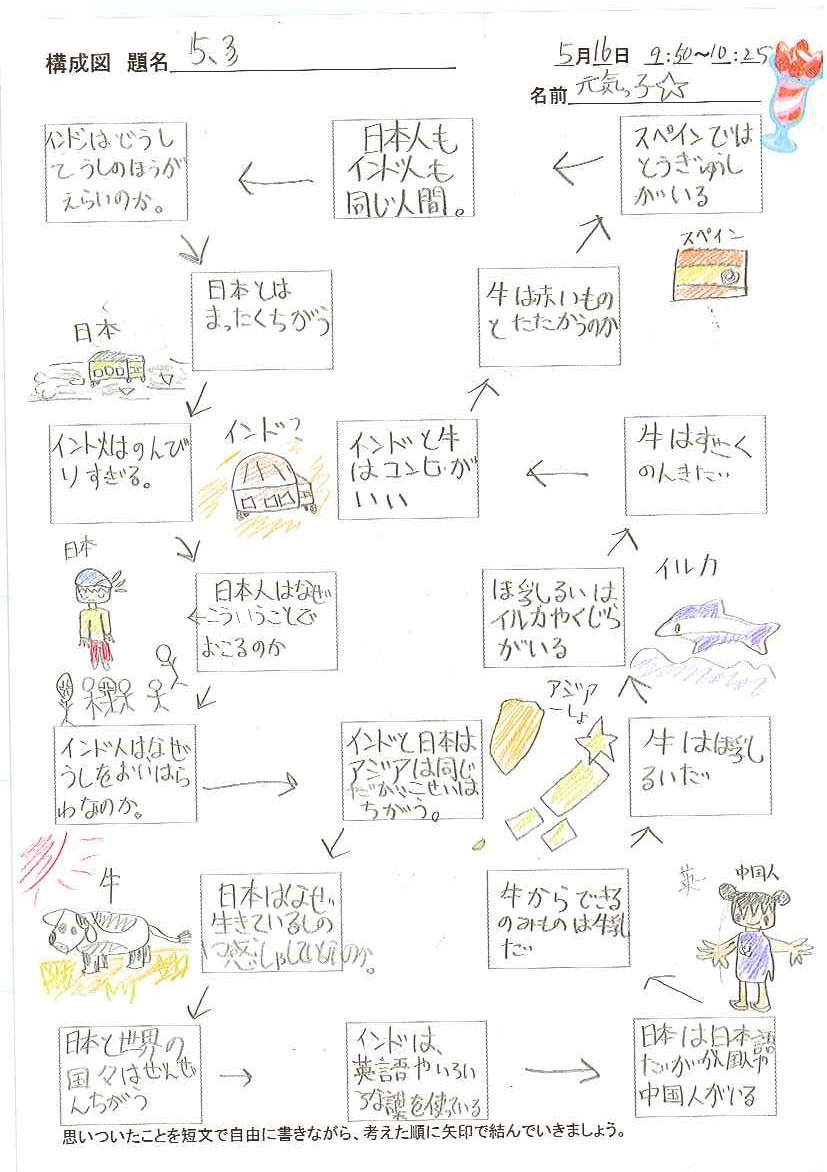

構成図のフォーマットを使って、小3以上の生徒に構成図を書いてもらいました。

これまでは、白紙に自由に書く形で、中学生以上が構成図を書くことにしていましたが、今後はもう少し早い学年から構成図をスタートするようにしたいと思っています。

構成図とマインドマップは、外見が似ていますが、本質的なところが違います。

それは、マインドマップが整理を目的としているのに対して、構成図は創造を目的にしている点です。

(つづく)

下記の例は、初めての指導で構成図を書いたので時間がかかっていますが、通常は7、8分で書き上げられます。

【小3の生徒の例】

【小5の生徒の例】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25)

考える力は、中高一貫校の受験に役立つだけでなく、将来の大学入試にも当然役に立ちます。

現在の大学入試の多くは、まだテストに現れる学力だけの評価になっています。もちろん学力があるということは当然の前提ですから、学力よりも大事なものがあるというのではありません。

学力は大前提として大切ですが、実は学力の先にあるプラスαがあるかどうかが、人間の本当の実力になってくるのです。このプラスαは、読む力、書く力、考える力のように言うこともできますが、それらの力の根本にあるのが、テーマのある生き方です。つまり、求めるものがあるような生き方を可能にするのが、読書と知的な対話だということなのです。

大学側でもこのことにだんだん気がついてきているので、今後、テストの形式は変わってくると思います。今はまだ、試行錯誤の段階なので、小論文や面接を取り入れる程度ですが、将来はこの取り入れ方も更に工夫されていくことが予想されます。

しかし、どのようなスタイルの選抜試験であっても、その子に考える力さえあればすぐに対応できます。

公立中高一貫校に合格する力を育てるのは、主に家庭での教育力です。公立校という条件から、受験勉強の訓練を特にしなくても解ける問題が出されるのが原則です。大事なのは、訓練よりも、生活の中で育っている力です。

受験勉強で得点を上げる練習は、学習塾などで勉強した方が能率のよい面もあります。それは、出題されそうな問題に特化した練習ができるからです。しかし、考える力を問う問題は、一斉指導ではなかなかできません。それぞれの子の力に応じて対応した問題を出す必要があるからです。そういう問題を出せるのは、家庭で一緒に生活している両親なのです。

そして、子供と知的な対話を楽しむような家庭に育った子供は、当面の受験や更に大学入試も超えて、将来の大きな可能性を持つようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中高一貫校(11) 公立中高一貫校(63)