言葉の森の作文教室の特徴を説明します。

第一は、学習塾のようなものではないということです。どこかの学校に入ることが目的で、ここでの勉強がその手段となるような形の勉強を目的にしているわけではありません。

言葉の森は、読み書き考える力をつけること自体を目的としています。その結果、受験に合格したり、コンクールに入選したりする子が多くいるということなのです。

第二は、たぶんどこよりもわかりやすい指導している点です。

どんなに苦手な子供でも、言葉の森に来れば作文を書き出すことができます。本人も親も初めてこんなに書けたと驚くことが多いのですが、言葉の森ではごく普通に行っている指導です。

第三は、たぶんどこよりもハイレベルな指導しているということです。小学生から高校生まで書くことにどんなに自信がある子でも、言葉の森に来ればそこでまた新たなことを学ぶことができます。

ほかのところでは教えてもらわないような指導の蓄積がたっぷりあるからです。

第四は、家庭での教育を大事にしている点です。勉強をすべて教室でお任せにしてもらうのではなく、家庭の教育がサポートする形の学習を考えています。

子供たちを育てるのは、学校や塾などの外にある機関ではなく家庭だからです。家庭で、子供の作文に関心を持ち、長文をもとに家族の対話をしたり、作文の課題をもとに両親の子供のころの話を教えてあげたりすれば、勉強の効果は何倍も大きくなります。

第五は、子供たちに勉強のノウハウを教えるようにしている点です。方法が分かれば、自分で勉強を続けていくことができます。特定の教材や機器に頼らなければできないような形の勉強は行っていません。

教材や機器にあたるものは、ほとんどすべてインターネット上で公開しています。

第六は、読む力書く力考える力をトータルに考えている点です。

作文を書くだけではなく、その土台としての読む力や考える力を育てることに力を入れています。作文は、日本語力の集大成となるものですが、作文の勉強だけしても力はつきません。日本語力の裾野にあたる読む力や考える力を育てることが作文の勉強には欠かせません。

第七は、

幼稚園や小学校低学年から、高校生大学生社会人までのトータルな指導の流れを考えている点です。これまでの生徒たちの中には、小学校一年生から初めて高校三年生や大学生になるまで勉強を続けた人が何人もいます。小学生の間に上手な作文を書くことが目的なのではなく、将来大人になったときに書く文章の準備として小学生の間の勉強をしていくように考えています。

第八は、これらの土台になる考えとして、作文というものの哲学的なビジョンを考えている点です。現在の日本の社会に作文の教育をどのように位置づけるかということを考えて指導を行っています。ですから、

作文を単に日本語の力として考えるだけでなく、日本の文化や日本人の心として考えていきたいと思っています。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

明日は、これらの特徴を個々に説明していきます。

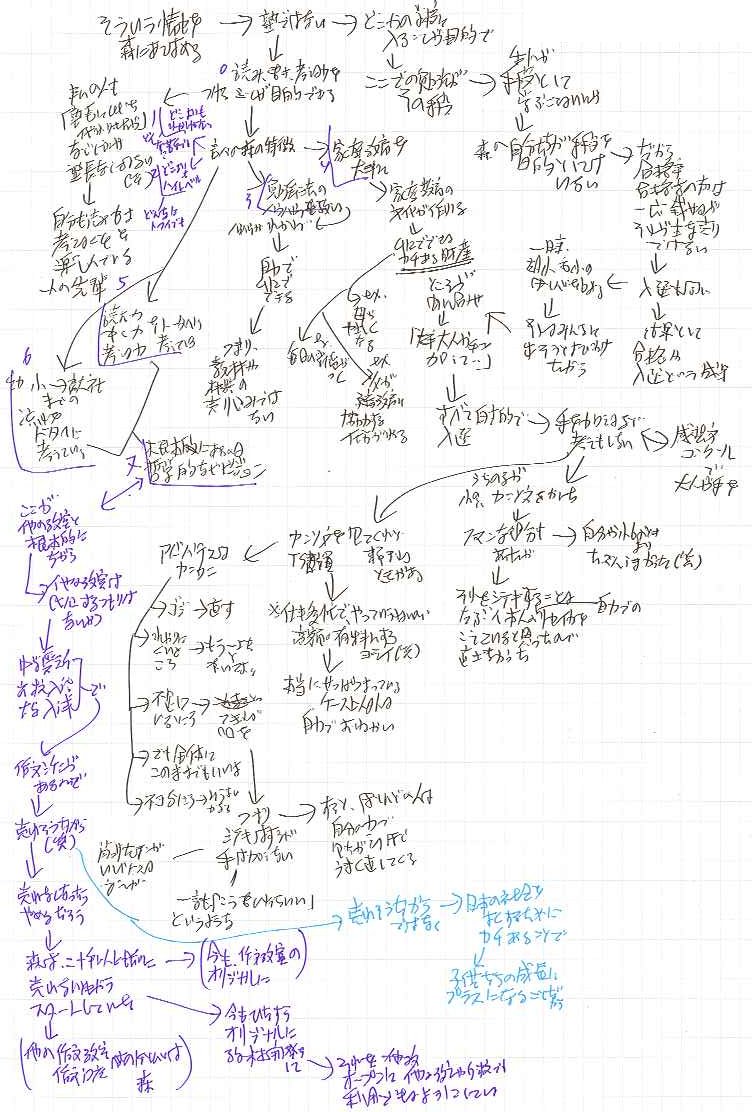

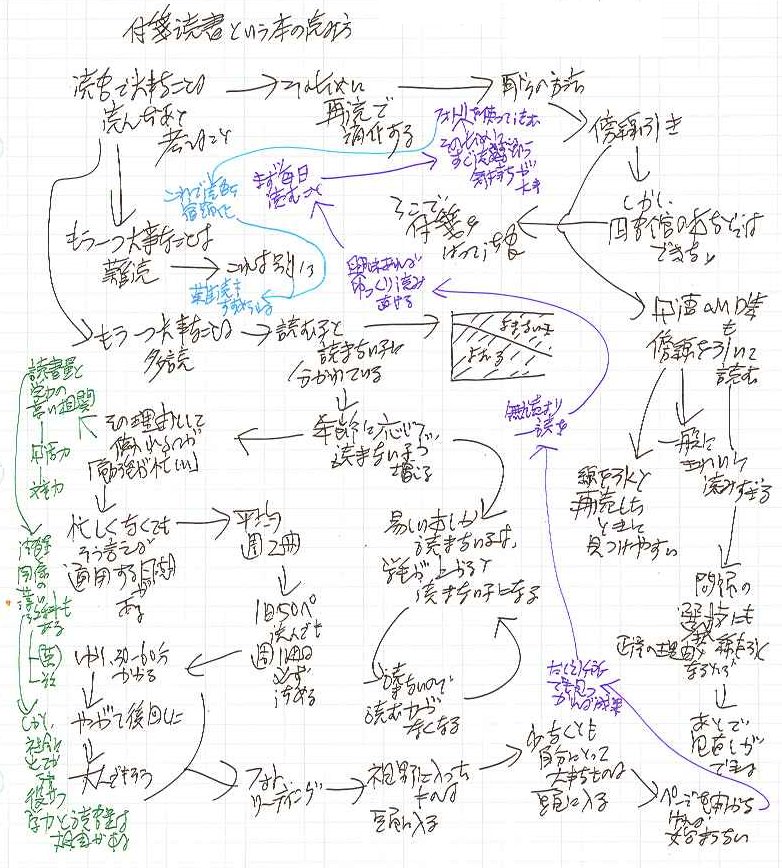

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83)

言葉の森の作文指導の特徴は構成作文というもので、書く前にあらかじめ構成と表現を指示して書く書き方です。

低学年からこのような形で書いているので、

言葉の森の生徒の作文には特徴があります。構成がわかりやすいので、小論文試験などでも構成力の評価がきわめて高いのです。

構成の方向が決まっているので、子供たちの勉強で、これまで構成メモはあまり必要ありませんでした。

しかし、考える過程を深めるために、構成図を書く指導を始めました。

構成図は、構成メモをビジュアルに発展させたもので、現在、中学生以上の作文について指導しています。できあがった形がマインドマップに似ていますが、マインドマップではありません。しかし、マインドマップを知っている人が増えたようで、ほとんどの子が抵抗なく楽しそうに書いています。現在、通学教室では、小学生もフォーマットを使った構成図を書いています。

構成図を使う利点は、考えが深まることだけではありません。音声入力をするときに、構成図があると、文章化がスムーズにできるのです。

音声入力は、構成図をもとに作文を音声で入力する方法で、現在、通学教室の中学生以上で行っています。

音声入力を使うと、これまでのパソコン入力で書いていた作文が、数分の一の時間で書き上げられるようになります。ですから、この書き方を身につければ、大学生や社会人になったときにも役に立ちます。

そういう方法を使っていると、普通に書く書き方ができなくなるのではないかという心配をする人もいるかもしれませんが、そういうことはありません。

フォトリーディングでも、10分か20分で本を読んだあと、気に入ればまたじっくり読み直すことができます。

音声入力は、1200字の文章でも10分程度で書けるほど能率がいいのが長所です。もちろん、そのあと誤変換の編集があるので実際にはもう少し時間がかります。しかし、このように早く書き上げることができるので、いったん音声で入力したあと、普通に最初から自分で書き直すこともできます。実際に、そのようにする生徒もときどきいます。

構成図プラス音声入力のいちばんの利点は、忙しいときでも10分ほどの時間があれば1200字の作文を書き出すことができるという点です。

普通に作文を書くのであれば、1時間ぐらいの余裕がないと作文の勉強を始められません。作文は、途中まで書いて続きはあとで書くという形での勉強をしにくいからです。

ところが、構成図を書くだけなら10分もあれば十分にできます。構成図を書き終えたあと、いったん終了しても、あとからすぐに全体を思い出して再開することができます。

構成図を書いたあとの音声入力は、これも慣れてくれば10分もあればできます。このあと、入力したものを編集する必要がありますが、入力だけでいったん終了しても、あとからすぐに続きの作業にとりかかることができます。

1時間の見通しがなければ取りかかれない作文と、10分の見通しがあれば取りかかれる作文との差は、多忙な日常生活の中ではかなり大きい差になります。構成図と音声入力に慣れてくると、この差が実感としてわかってくると思います。

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10)

さて、速読によって多読ができるようになり、付箋又は傍線によって再読がしやすくなるということを先に書きました。

読書のもう一つの重要な要素である難読は、どのようにして実現していったらいいのでしょうか。

子供たちは、読みやすい本を読み続けるという傾向があります。もちろん、自分の好きな本を読むというのは読書の基本です。大人から見てあまり感心しないような本でも、子供たちが夢中になって読む本は、やはりその子を成長させる何かがあるのです。

しかし、

好きな本を読むというだけで、周りの大人が何もしなければ、好きな本を読み続けてそれらの本に飽きてきたときに、その後の本を読む段階に進まなくなるということも多いのです。

特に、現代のように豊富な情報メディアに囲まれている時代では、絵本や漫画を読み終えたあとに続けて読む本がなく、テレビやゲームの世界に入ってしまうということもあります。

そこで、読むのに値する本を大人がアドバイスするということも重要になってきます。

通学教室では、六月から、その子の読む力に応じておすすめの本を毎週一冊貸し出し、それをフォトリーディングを使って読みながら付箋をはっていくという読書の方法を実施することにしました。

良書の貸出をするだけでは、子供たちは本を読んできません。読み方の指導をして初めて図書の貸出が意味を持ってきます。

子供たちの勉強の様子や成長の様子を見ていると、読書の量と学力の間にかなり高い相関があることがわかります。

読書は、作文力や国語力だけでなく、学力の全体と深い関係を持っています。

社会に出てからも役立つ学力ということ考えると、学力を高めるための読書はこれから一層重要になってくると思います。

(おわり)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

次回は、「1200字の作文が10分で書ける音声入力という方法」。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

読書において、「読書」→「思考」という関係があるように、作文についても、「思考」→「作文」という関係が成り立ちます。

その「思考」の部分をカバーするのが、構成図です。

これまで、文章を書くのは、思考と作文が同時に進行しているような書き方が一般的でした。

書きながら考え、考えながら書いているので、書くこと自体は楽しいのですが、あまり能率のよい書き方ではありませんでした。

言葉の森で、現在中学生以上の生徒が使っている構成図は、思考の過程を独立させたものです。(通学教室では、小学生から構成図のフォーマットを使って書く書き方をしています)

作文を書くときに、書き出してはみたものの最後がどうなるかは書き終わってみるまでわからないという書き方をする人がよくいます。書くことを楽しんでいると考えればそれでもいいのですが、能率のよくない書き方ですし、作文の試験などではもちろん使えません。

構成図を使うと、自分が書こうと思っていた材料が、頭の中からいったん全部紙の上に出てくるので、そこで考えを深めることができます。

構成図で、自分の考えを深め全体の構成の見通しができるようになると、その構成図を使って、音声入力も簡単にできるようになります。

「思考」の部分をカバーするのが構成図だとすれば、「作文」の部分を表現だけに絞ってカバーするのが音声入力です。「思考」と「作文」を一緒に行うのが、書きながら考えるという書き方です。

どちらも、それぞれ利点がありますが、

「思考」と「作文」を分けて行うことができるようになると、思考の能率も、作文の能率も、ともに何倍もアップします。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音声入力(10) 構成図(25)

↑言葉の森の文鳥「サク」

フォトリーディングという読み方を覚えると、いつか読もうと思って積んであった本もすぐに読めるようになります。何しろ、早ければ十分でひととおり読めるのですから、時間がなくても読む気になれます。

また、付箋をつけて読むので、途中で読むのを止めても、あとで読みかけの場所から再開することができます。

更に重要なことは、

一度読んで印象に残ったところに付箋がはってあるので、その部分を再読できるようになります。

この再読が、実は読書の中で最も重要な部分です。

読書と作文の関係は、一般に次のようになっていると思われています。

「読書」→「作文」

読む力が書く力の土台となるという点で、この考え方に間違いはありません。しかし、この単純な関係だけを見ると、現在の勉強のスタイルに似ていることに気がつきます。

「知識」→「試験」

つまり、吸収したものをどれだけ正確に再現できるか評価することによって、吸収の度合をテストするという発想です。「日本で一番長い川は」→「はい、信濃川です」というような勉強の仕方です。

同じことを読書と作文に当てはめると、読んだものをただ書くだけのコピー&ペーストの世界になってしまいます。これでは、右のものを左に移すような作文です。

読書と作文の関係は、単純な「読書」→「作文」ではなく、本当は次のようになっています。

「読書」→「思考」→「作文」

つまり、

読書と作文の間に、自分なりの思考が入っているのです。

この「読書」→「思考」における思考の材料を作るのが再読です。ある本を読みっぱなしにするのではなく、読んだ中で印象に残ったものを再読し、自分の中で消化して思考の材料とするというのが、読書の要になっているのです。

小学生の保護者から、「同じ本ばかり読んでいるのですが」という相談を受けることがありますが、

次々といろいろな本を読むよりも、同じ本を繰り返し読む方が確実に読む力がつきます。それは、繰り返し読む、つまり再読することによって本の中身が自分のものになるからです。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

通常、人間が普通の努力をして無理なくできる速読は、分速1200字程度です。

通常、人間が普通の努力をして無理なくできる速読は、分速1200字程度です。それ以上の3000字、4000字というような速読は、普通の速読ではなく、特別の練習で無理をして読むような速読です。ですから、そのような速度で読めるようになった人も、その後ずっと日常的にそういう読み方をするわけではなく、次第に普通の速度に戻って読むようになってしまうようです。

これに対して、フォトリーディングという本の読み方があります。これは、ページを開いて視野に入ったものは、たとえ文字として読まなくても、頭に入るというはずだという考えに基づいています。少なくともその人にとって必要なものは、頭に入るという考えです。

読むという考えではなく、頭に入れるという考えですから、あまり無理がありません。もちろん、ところどころは読むのですが、全部の文字を猛スピードで読むという読み方ではないので、それほど苦しくはありません。難しい点があるとすれば、そういう読み方でもいいのだと納得することぐらいです。

実際、読書というものは、積んでおくだけでは、何の役にも立ちません。ページを開かなければ何も始まらないというのが読書です。そして、ページを開いて、たとえ一ヶ所でも自分にとって何か得る箇所が見つかれば、それは何も読まなかったことよりも、はるかに価値のあることになります。

また、そのようにして急いで読んだ本についても、興味があれば、あとでゆっくり読み返すことができます。

大事なのはまず積んである本を開いて読むこと、そして、できるだけ毎日読むことです。

そのためには、自分には速読ができ、一冊の本を急げは十分または二十分で読める、というような見通しのあることが必要になってきます。

時間がないと本が読めないというのは、読書は時間がかかるものでそれがどのくらいかかるかは読んでみないとわからないという気持ちがあるからです。

そこで、フォトリーディングを使った読書を、付箋をはって再読する読書に結びつけるような指導を考えました。

このやり方であれば、読書を宿題扱いにすることもできます。毎週、図書の貸出を行い、何しろ週に一冊は読んでくるようにします。

忙しいときは、フォトリーディングを使って十分か二十分で読んできます。面白そうな本なのでじっくり読みたいというときは、そのあと自分の好きなペースでゆっくり読み直すことができます。

そして、読みながら印象に残った箇所に付箋をはっておき、その付箋の箇所を教室で付箋をはがしながら再読するというような勉強法です。

フォトリーディングのような、これまでの読書の概念と異なるような読み方は、考え方の柔軟な年代の方が抵抗なくできるような気がします。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

読書で大事なことは四つあります。一つは再読、もう一つは難読、そして多読と速度です。この中で、特に大事なのが再読と難読です。(難読は、「自分にとって難しいと思われるぐらいの本を読む」という意味で使っています)

読書の目的は、読んで何かを知るだけでなく、読んだあと考えることにあります。そのためには、

繰り返し読んでその本の内容を消化することが大切です。

再読の方法として、これまでは、読んだところで印象に残った箇所に傍線を引くというやり方がありました。しかし、この方法では、図書館などから借りた本には使えません。

そこで、小さな付箋を貼って傍線の代わりにするという方法が使われるようになりました。昔は、手ごろな大きさの付箋がありませんでしたが、今は7.5ミリ×45ミリや7.5ミリ×5ミリという小さい付箋があります。

傍線を引くという読み方は、国語の問題を解くときにも当てはまります。教室の生徒の国語の問題の解き方を見ていると、どの子もきれいに読みすぎる傾向があります。自分で面白いと思ったところに

線を引きながら読んでいくと、その線が目印となり、問題文を再読するときに必要な箇所を見つけやすいという効果があります。

この傍線を引くやり方は、選択肢を選ぶときにも使えます。選択肢で自分が正誤の理由と考えたところに線を引いておくと、答案が返されたときに、なぜ自分がこの選択肢を選んだのかということがわかるので、テストを反省することができます。

もう一つ大事な難読についてはまた後に述べたいと思います。

さて、第三の多読と速読は、相互に結びついています。早く読めるからたくさん読めるという関係にあります。

子供たちの読書の状況を見ていると、よく読む子と全然読まない子に、はっきり分かれる傾向があります。これは、大人でも同じかもしれません。

小学校の低学年のころは、どの子も読書好きです。しかし、学年が上がるにつれて、本を読む層と読まない層にだんだん分かれていきます。

年齢が上がるにつれて本を読まない子が増える理由は、

低学年のうちに読んでいた本が易しい本で、易しい本しか読まないために学年が上がると難しい本が読めなくなるからです。そして本を読まないので、ますます読む力がなくなるという循環に陥ってしまいます。

本を読まないことについては、勉強が忙しいからという理由がよく使われます。実際にはそれほど忙しいわけではなくても、そう言えば通用する風潮があります。

調査によると、小学生は平均して一週間に二冊の本を読んでいます。一日五十ページ読んでも週に一冊は読めるので、一週間に二冊というのは、毎日五十ページから百ページを読んでいるということです。すると、年間では五十冊から百冊の本を読んでいるということになります。

しかし、この一日五十ページ読むのに、時間は三十分から六十分かかるでしょうから、勉強が忙しくなったり、読書の内容が難しくなったりすると、読書は後回しになってしまいます。これは大人でも同じです。

しかし、

忙しくなっても読書を後回しにしない方法があります。それが速読です。

(つづく)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

自習をスムーズにさせるコツの第二は、例外を作らないということです。

よく、できなかったことを叱るお母さんがいますが、できなかったという状態を作った時点で、もうそれは失敗なのです。できなかったことを叱っても、できるようにはなりません。できない状態を極力作らないこと、つまり例外を作らないことが、いい習慣を作る大前提です。

もっと言うなら、できない状態になりそうなことを決めるぐらいなら、何も決めない方がましです。なぜかというと、無理な約束をしてそれが守れない状態を作ってしまうと、親と子供の約束に権威がなくなるからです。

例えば、突然、朝1時間早く起きるという約束をしたとします。当然、そういう約束は二、三日で実行できなくなります。早起きなどの習慣は、そんなに簡単に身につくものではないからです。しかし、約束して実行できなかったという状態を作ると、子供は、約束というのは結局うやむやにしてもいいものだと思うようになります。いったん、こういう関係を作ると、ほかの約束もすべて同じように守れなくなります。

親の言うことをよく聞く子供と、なかなか聞かない子供の差は、ここにあります。できない約束をさせて、できない状態を作ってしまえば、子供は親の言うことを聞かなくなります。親が、できない状態を極力作らないようにすれば、子供は親の言うことをよく聞くようになります。

では、どうしたら例外を作らないようにすることができるのでしょうか。

第一は、決めたことを実行させやすい環境を親が工夫することです。

第二は、できないときは、形だけでもやっておくということです。

第三に、どうしてもできないときは、理由をはっきり言ってできないことにするということです。

例えば、毎朝自習をすると決めているのに、遅く起きてしまって時間がないときは、第二の方法として、「今日は時間がないから、5回だけ読んでおしまいにしようね」というような方法で対応します。作文を書く時間が取れないときも同じです。「今日は時間がないから、要約だけ書いて出しておこうね」「15分だけ書いてあとはつづきにして出そうね」「300字まで書くようにしようね」「題名と名前と意見だけ書いて出そうね」というような対応をしていくということです。

このような臨機応変な対応は、子供自らではできません。やはり親が、子供の様子を見ながら無理なく実行できる枠組みを作ってあげることが大切です。

また、どうしてもできないときは、第三の方法として、理由をはっきり言っておくことです。「今日は、もう遅くなってしまったから、特別に自習はなしにしておこうね」という言い方です。

以上のことを、いかにも不満そうに、「今日は時間がないから……」などと言うのではなく、にっこり笑いながら言わなければなりません(笑)。

子供は勉強をするのが勉強ですが、お母さんとお父さんは、にっこり笑って褒め続けるのが勉強なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55)