人間には、自然治癒力というものがあります。仕組みは……自然に治るということです。(説明になっとらん)

例えば、風邪を引きます。熱が出て、咳が出て、頭痛がして、体がだるくなり、仕方ないので安静にしていると、だんだん治ってきます。ここで無理に症状を抑えると、かえって長引く場合もあります。つまり、風邪の症状をしみじみと味わっている間に、体の中に自動修復機能が働いて治ってくるということです。これまで何回もあった氷河時代を乗り越えて何十万年も生きてきた人類には、それだけの自動調整機能が備わっているのです。

同じことは、社会にもあてはまります。それが民主主義です。

みんなが自由に意見を言い合えば、脱線する人も、足を引っ張る人も出てきます。しかし、いい意見だけにしぼって悪い意見を排除すると、かえって自動修復機能が働きません。変な意見が出るからこそ、自然にいい意見にまとまってくるのです。

比嘉照夫さんの開発したEM(有用微生物群)の理論も似ています。いい微生物だけ集めるのではなく、悪い微生物も、よくも悪くもない微生物も一緒にまとめることで、より大きな効果を発揮するという仕組みです。

話が脱線しましたが。

さて、勉強も似ています。「読書百遍意自ずから通ず」という言葉があります。繰り返し読んでいると自ずからわかってくるというのです。

これは、読書の方法論がなかった時代の読書法なのでしょうか。確かに現代は、付箋読書、傍線読書、速読、速聴、アニマシオンなどいろいろな方法論があり、それぞれ効果があります。しかし、その根底にあるのは、「読書百遍意自ずから通ず」の読書法なのです。

繰り返し読んでいると自ずからわかるというのは、人間には自然読解力があるからです。

その仕組みは、ここでまた、……自然にわかるということです、と書いてしまうと芸がないので、もう少し深く考えてみると、次のような流れがあるからだと思います。

まず、読書で「わかる」「わからない」というとき、そのわかり方は相対的なものです。「わかる」80%で「わからない」20%ぐらいの本は、読んでいておもしろい本でしょう。「わかる」99%で「わからない」1%の本は、わかりすぎておもしろくない本です。

例えば、おじいちゃんに何度も聞かされる同じような自慢話を考えてみるとわかります。細部まですっかりわかった話を聞かされると、一応話は聞いていてもおもしろくも何ともありません。

しかし、ここに、笑いや映像が入ると、そのつど面白く聞くことができます。落語の世界もそうです。更に、お笑い番組、テレビ、ゲーム、漫画の世界も、このわかってはいても何度も繰り返し聞いたり見たりできます。漫画をいくら読んでも読解力はつかないというのは、それが多くの場合、見た目の変化はあっても本質的には同じわかった世界に属しているからです。

問題は、「わかる」50%「わからない」50%ぐらいの本です。こういう本は、難しい本、わかりにくい本という意味でつまらない本と呼ばれます。しかし、こういう本を何とか1回読み終えると、わかる度合いが少しずつ広がっていきます。

感覚的に言うと、1回目には「わかる」50%「わからない」50%だった本が、2回目に読むときには、「わかる」51%「わからない」49%ぐらいになり、3回目に読むときには、「わかる」55%「わからない」45%ぐらいになり、4回目に読むときには、「わかる」70%「わからない」30ぐらいと次第にわかり方の度合いを高めていきます。S字曲線のようにわかっていくと言ってもいいと思います。わかるとわからないの中間にあるグレーゾーンがわずかずつ明るい方向にシフトしていくのです。

なぜこうういうことが起こるかというと、ある本を読んで新たにわかったことが1%増えたことによって、その本の理解度が増すだけでなく、その子がそれまでに読んだすべての本の理解度がその1%分上昇するからです。

私自身の経験で言うと、小さいころ初めてひらがなが読めるようになったころのことだと思いますが、漫画を読んでいて、次のような場面に出合いました。主人公の少年が、オットセイか何かに「海の中にある○○をさがしてきてくれないか」と頼むのです。すると、オットセイは二つ返事で「あさめしまえだ」と言って海の中に飛び込みます。私はこれを読んだときに、なぜここに「あさめしまえ」が出てくるのかわかりませんでした。「朝飯前=簡単」という意味の言葉を知らなかったです。それは、ずっと私の中に疑問として残りました。

そして、そのあと何日後か何年後かはわかりませんが、朝飯前の意味を理解する日があったのだと思います。すると、小さいころに読んだその漫画の情景の意味があらためてわかり直す形で理解できたのです。

一つのことがわかると、それに関連した別のことがわかり、その別のことがわかると、更にそれに関連した別のことがわかり、その別のことがわかると、更にほかの別のことがわかる、というように、わかり方には、経済学の乗数効果に似た作用があります。

読書力をつけるには、まず本を読むこと、読解力をつけるには、まず難しい文章を読むこと、というのは、このような背景があるからです。自然読解力は、読解の方法がなかった時代の未開の読解法ではありません。あらゆる読解技術の根本にある読解の方法なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

言葉の森が読む勉強法を提唱してから、多くの塾でこの勉強方法を取り入れるようになりました。しかし、まだ、なぜ読むことで読解力がつくのかとたずねる人もいます。

読む勉強に比べて、問題を解く勉強法は、やったあとが形として残り、答え合わせをすることができ、教えることができます。そのために、勉強した気にはなるのですが、そのわりに実力がつきません。それは国語の解く勉強法が、数学の解く勉強法とは意味が違うからです。

数学の解く勉強にも2種類あります。一つは、計算問題を解く勉強です。文章題を解く勉強も、広い意味で計算問題を解く勉強と同じです。これらは、手順を追っていけば誰でも解ける問題です。国語の勉強で言えば、漢字の書き取りや文法の問題がこれにあたります。手順どおりにやっていけばいいので、簡単ではあるが、ある程度の反復練習が必要になる勉強です。

数学の解く勉強のもう一つは、図形の問題を解く勉強です。図形問題を解くとは、図形の数値を入れて計算する作業です。大事なのは、数値をあてはめて計算する以前の、補助線などを引いて図形の読み取りにひらめく段階です。

国語の読解問題を解く勉強は、文章の題材にあてはめて選択肢を選んだり、答えを記述したりする作業です。しかし、ここでも大事なのは、題材にあてはめる以前の、文章を読み取る段階なのです。

数学の図形問題でも、国語の読解問題でも、読み取るのが難しいのは、その読み取りに子供がまだ経験していない新しいパラダイムが要求されるからです。難しい読解問題とは、子供がまだ経験していない世界や、子供が初めて知る認識の世界が、問題文として登場してくる問題です。

しかし、この新しいパラダイムは、一度でも経験をしていると、二度目には比較的容易に読みとれるようになります。従って、国語の読解問題を読み取る勉強は、新しいパラダイムが盛り込まれている文章を味わって読むことです。味わって読むとは、深く読むことではなく、繰り返し読むことです。同じ文章を4回から5回読むと、その文章のテーマとなっている枠組みが確実に読み取れるようになります。これが文章読解問題の実力になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

東大の国語(現代文)の入試は、漢字の数問以外はすべて記述式の問題です。ここで求められる国語力は、選択肢を選ぶコツではなく、自分なりに考えて書く力です。

選択式の国語の実力と、記述式の国語の実力との間には、若干のずれがあります。選択式の問題は、コツがわかれば高得点がとれます。だから、作文力は特にそれほど優れているわけではないが選択式の問題はよくできるという人がいます。一方、作文力はあるのに選択式のコツがわかっていないために得点が低いという人もいます。

どちらが真の実力かと言えば、それはもちろん記述式の方です。社会に出てから選択式の問題を解くコツが役に立つような場面はまずありません。それに対して複雑な問題を自分なりに考えて書き表す記述力は常に必要になります。

では、記述力の試験で何が評価されるのでしょうか。読み取る力や書き表す力が必要なのは当然ですが、それとともに、字数の感覚とスピードが大きな要素になります。

ある事柄を一定の枠や字数で過不足なくまとめる力が、記述力では大きく出てくるのです。言いたいことを必要な字数でまとめるところに、語彙力や表現力の差が出てきます。長くなりそうなら短くまとめ、短くなりそうなら長くまとめるということができるためには、いろいろな語彙を駆使できなければなりません。求められる字数が長ければ長いなりに、短ければ短いなりにまとめる力が記述力です。

このように考えると、記述力には、決して独創的な力が求められているわけではありません。選択式の問題よりも、考える要素がありますが、しょせんは記述するだけの力だと言ってもいいかもしれません。

では、真の国語力は何でしょうか。それは記述式の50字から200字程度の文章を書く力ではなく、もっと長く800字から1200字程度のまとまりのある文章を書く作文力です。

ところが、今の日本には、その作文力を見るのにふさわしい試験がほとんどありません。いちばんふさしいのが、言葉の森で行っている作文指導のような書き方です。日本語作文小論文研究会で行っている作文検定のような書き方と言ってもいいと思います。

例えば、「ある事柄について、相反する二つの意見を述べ、それぞれに体験実例と社会実例を書き、最後の意見は名言を引用して四段落でまとめなさい。なお、社会実例は昔話か伝記から選ぶこととし、一段落の長さの目安は150字から200字とする」という試験です。そのような作文試験であれば、表現力だけでなく思考力もはっきり出てきます。また、採点もポイントを絞って見ればいいので、かなり深く読むことができます。

将来、そのような作文試験が登場する可能性はあります。少子化によって入学試験に余裕ができ、もっと実力をしっかり見たいという機運が高まれば、試験の性格は次第に選択式から記述式に、記述式から作文式に変わっていくでしょう。

言葉の森での作文の勉強は、当面の学力に役に立つのはもちろんですが、そのような将来の学力にも役立つ内容を持っています。そして、将来の学力にも役立つということは、実社会に出てからも役立つ学力だということなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

日本の伝統的な教育法では、習い事は6歳の6ヶ月目から始めるのがよいとされていました。このころから始めたものは、生涯続く習慣となることが経験的にわかっていたからです。スポーツ然り、音楽然り、そして勉強もまた然りでした。

言葉の森でも、小学1年生から作文の勉強を始めた生徒は、小学校高学年になり学校の勉強が忙しくなっても、また中学生や高校生になり学校で作文の勉強をしなくなっても、言葉の森を続ける傾向があります。もちろん、途中でやめたくなったり中だるみの時期があったりするのは、だれにもありますが、それでも長い間勉強をしていると、必ず言葉の森の勉強が大きなプラスになったということを実感できるときが来ます。

しかし、6歳6ヶ月から始めるのは、決して先取りの勉強なのではありません。幼少期に先取りした勉強は、あとですぐに追いつかれます。学年が上がってからできることは、その学年になってからやれば十分です。小学1、2年生のときにする勉強は、先取りの勉強ではなく、よい習慣作りのための勉強です。

小学1年生から言葉の森の勉強を始めると、毎週作文を書く習慣ができます。そして、更に大事なことは、この時期は音読や暗唱の自習がきわめて容易にできるということです。最初はたどたどしい読み方であっても、十数回繰り返し読んでいると、すぐにすらすら読めるようになります。この自習にかける時間はわずか10分です。この作文と音読と暗唱の習慣があとで大きな力となります。

小学1、2年生の作文を見ると、字数も少なく、直すところも多く、わざわざ教室で習ってまで勉強する必要がないように見えます。親でも十分に教えられる内容の作文のように思えます。また、この時期は学校でも作文指導がよく行われていて、毎日の日記指導なども盛んです。音読や読書の指導もよく行われています。

しかし、言葉の森で勉強する意義は、小学1、2年生の作文の勉強がそのまま高学年になったときの説明文や意見文の勉強につながっていることです。更に、小学1、2年生の勉強が中学生や高校生になったときの論説文の勉強にも結びついていることです。

よく学校で作文や読書をしているからいいのではないかと言う人もいます。しかし、作文や読書は実は生活の中に位置づけて行うのが本来の姿です。小学校低学年のときに学校で作文や読書の指導があることは確かですが、そのように読書や作文を学校で勉強するものだと考えてしまうと、やがて小学校中学年や高学年になり、作文や読書の指導が次第になくなっていくと、そのまま子供の作文や読書の生活がなくなってしまうのです。

現在、中学で作文の勉強を行っているところはほとんどありません。夏休みに感想文の宿題が出るくらいがやっとです。それは現在の教育体制ではやむをえないことだとも言えます。中学で作文指導を日常的に行うのは、担当の先生の負担が大きすぎるからです。

また、高校入試でも作文や小論文の試験は採点に手間がかかるのでほとんど行われません。子供たちの学力よりも、試験や授業の能率を優先せざるを得ないという事情があるかぎり、今後も中学、高校で作文指導が盛んになる可能性は低いでしょう。ですから、中学生や高校生で文章を書く機会のある子はきわめて少ないのです。

言葉の森の作文の勉強の特徴は、小学1年生の作文の勉強を、高校3年生まで続くものとして教えているところです。言葉の森で小学1年生から作文の勉強を始めることは、1年生の間にももちろん成果はありますが、それ以上に、あとになってから本当に価値ある勉強として生きてくることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79)

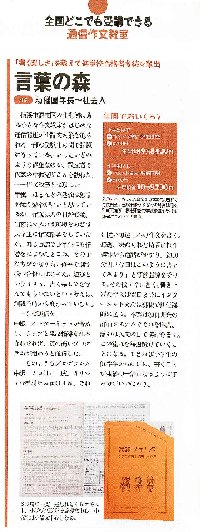

これまで言葉の森が掲載された記事などを紹介します。

■北海等カーナビラジオ 2010年1月15日

北海道カーナビラジオの「情報ハイウェイ」で作文の書き方についてのインタビューを受けました。

■日本経済新聞 2010年1月15日

日本経済新聞の「学ぶ」欄で、作文の書き方の取材を受けました。

構成図を書いて作文を書く方法と、文章を暗唱する方法を提案しました。

■プレジデントファミリー 2009年4月号

プレジデントファミリーの特集「勉強意欲に火がつく教材」で作文教材の紹介をしました。

■学研「頭のいい子の育て方」 2009年4月号

学研の「10歳までに決まる! 頭のいい子の育て方」に作文の書き方の記事が載りました。

■プレジデントファミリー 2008年9月号

プレジデントファミリーの特別教材付録になりました。「作文、読書感想文のテクニック」。

特別付録の小冊子は全33ページで、小学生から中学生高校生までの作文、読書感想文の書き方を載せた画期的なものでした。

■産経新聞 2008年7月15日

産経新聞の「論理的に書く力を養う」というコラムで、言葉の森が紹介されました。

通学教室の風景がわかる写真も載っています。

■日経Kids+ 2008年6月号

日経Kids+で「作文の通信教材」として紹介されました。

他社の多色刷りの教材と比べると、言葉の森の教材はモノクロでいちばん地味でしたが(笑)、「理想的な指導法」だと評価されました。

■週刊ダイヤモンド 2008年4月5日

週刊ダイヤモンドの教育特集で、言葉の森が「ネットと電話で全国カバー」と紹介されました。

作文の褒め方の見本写真が載っています。

■プレジデントファミリー 2007年9月号

プレジデントファミリーの特集になりました。「作文嫌いも入選する読書感想文の書かせ方」。

この特集を読んで感想文が上手に書けるようになったという子が続出しました。

■プレジデントファミリー 2007年3月号

プレジデントファミリーの特集「名門校の生徒が通う進学塾の年間費用」で、全国どこでも受講できる通信作文教室として紹介されました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8)

言葉の森と他の作文教室とのすぐにわかる違いは、その年数です。

言葉の森は、30年前から作文専門の教室を開いて指導していました。ですから、ときどき社会人になった元生徒から、「懐かしいページを見ました」という連絡が来ます。

30年前からあったということは、今後もずっと長く続く可能性が高いということです。

それに対して、この2、3年で始めた作文教室は、どれくらい続くかわかりません。昔も一時作文教室のブームのようなものがありましたが、そのころできた教室は今はほとんどありません。作文指導というものは、最初の1、2年間指導することは、ある意味でだれでもできます。子供の書いた作文を添削していくだけですから、簡単なことのように思えます。

しかし、その指導を長期間続けて、小1から始めた子が中学生になり、高校生になっても続けて勉強をできるような指導をすることはかなり難しいのです。そこには、明確な指導の方針とカリキュラムがなければならないからです。

他の作文教室の中には、言葉の森がこれまでに開発したオリジナルな指導法をそのまま借用して指導をしているところも数多くあります。それ自体はいいのですが、問題はそういう教室で学ぶ生徒が、そこで持続的に勉強を続けていけるかどうかということです。

受験の作文に合わせた指導は、どこでもできますが、受験後の作文力まで考えて指導しているところは言葉の森以外にはほとんどないのではないかと思います。

言葉の森と他の作文教室とのもう一つの違いは、言葉の森では、作文の好きな子が多く集まっているところです。

作文が好きだが、学校や塾では書く機会があまりないという子が言葉の森によく来ます。そういう子供たちは、言葉の森の勉強も積極的に取り組みます。国語の成績も当然いいので、成績を上げたいという動機よりも、書くことが楽しいということで作文を書いています。

しかし、作文の得意な子供たちがいる一方、作文が苦手でどうしようもなくて来るという子供たちもいます。言葉の森の指導の特徴は、どんなに苦手な子でもすぐに楽しく書けるような指導ができることです。だから、通学教室でも、苦手な子の隣で得意な子が作文を書き、どちらも楽しく集中しているという光景が見られます。

言葉の森で勉強している生徒の学力は、全体にかなり高いと思います。中学入試、高校入試、大学入試の直前まで普通に作文を書いていて、最難関校に合格するという子がよくいます。教えている先生も、受験することを知らなくて驚かされるということもしばしばです。受験勉強をしながら、受験には直接関係のない作文を毎週書き続けるというぐらいですから、入学後も余裕を持って勉強をしていける子供たちだと思います。

作文の勉強をしていると思考力が育つので、受験勉強の後半にぐんと伸びるということがよくあります。受験勉強のヤマ場は最後の1年間ですが、この1年間で後半になるほど力を伸ばしていく子がいます。その違いは、考える力があるかどうかによるのではないかと思います。

言葉の森の作文の勉強は、小学4年生までは、主に普通の生活作文ですが、小学5年生以降は難解な説明文や意見文の感想文が中心になります。この感想文は、大人でもよく考えなければ書けないほどレベルの高いものです。もちろん、担当の先生が電話で指導をしてくれるので、だれでも何とか書くことは書けるのですが、本気で自分の力で考えて毎週こういう感想文を書いていれば、かなり思考力がつくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。他の教室との違い(22)

小1-小6、中1-中2と続いて、今回は中3-高校生社会人の森リン大賞を発表します。

スペースの関係上、代表作を1点しか表示していませんが、上位の作品はどれも密度の濃いものばかりです。

得点が同点の場合は、表現点(語彙の多様性)の高い作品の方が上位になっています。

12月の森リン大賞(中3の部44人中)

一輪の優しさ

マロン

日本人には他と比較したがる傾向がある。それが,日本の貿易や経済,文化を急速に発展させた,という面もある。しかし,日本は今も欧米に近づこう、真似しようと必死になっている。そして「国際化」ばかりを鵜呑みにして自らを見失っているのが現状である。私は,他の国や文化を基準にするのではなく,日本を中心とするような生き方をしたい。

そのための方法としてはまず,まわりに流されない,ということが挙げられる。

日本には,世界に誇れるものが沢山ある。私たちは直ぐに欧米のものに飛びつこうとするが,周りのものをよく見渡してみると,日本独特の良さがあふれていると思う。例えば,歌舞伎や能楽,浮世絵,華道や茶道は,外国では体験できない。これらの伝統に私たちはもっと自信を持って良いのではないだろうか。

また,昔からの伝統的なものだけではなく,現代の日本のファッションなどもそうである。今,日本の流行や文化は海外の人からも絶大な人気を誇っている。安くてかわいい洋服。アニメやキャラクター文化,品質の良い電化製品。これらをもっと広めて,日本を基準とさせても良いのである。

しかし,もっと身近なところにも日本の良さがある。それは言葉である。私たちはクラスに帰国子女がいると,それだけでその人を特別な存在だと感じてしまう。英語を流暢に話すことはもちろん私たちの憧れである。しかし,英語を話すことの前に,私たちはもっと日本語を知るべきである。きれいな尊敬語を話せるほうが,ただ闇雲に英語を話せることよりも良いのではないか。私は,まずは日本語をもっと大切にしていきたい。

二つ目の方法は,日本が独自の基準を持っていた時代を見直すことだ。ヨーロッパの歴史だけでなく,いろいろな国の歴史を幅広く学び,あらゆるものを把握することが大切である。

聖徳太子は,「日出づるところの天子,書を日没するところの天子にいたす,つつがなきや云々」といった手紙を隋の皇帝に送った。小さな日本が当時大国であった中国に対しても堂々とした手紙を出し,日本の良さ,存在を主張したのである。

このような日本の歴史を知ることで,日本中心の世界に一歩近づくと思う。聖徳太子の時代の日本のように,どんな国に対しても自信を持っていたい。

確かに,他国と比較したり,真似したりすることは大切である。明治維新のとき,欧米は日本にとっては絶対的な存在であった。このような考えが欧米への短期間のキャッチアップを可能にしたことも事実である。また,他国との比較は自分自身を見つめることにもつながる。しかし,「自分が考えるとおりに生きなければならない。そうでないと,自分が生きたとおりに考えるようになってしまう」という言葉がある。このように,私たちはもっと日本の良さを見直し,誇りを持って生きていくべきだ。

最近人気のあるアートフラワー。私は豪華なバラで出来た花束はとてもきれいであると思う。でも,茶室に飾られている一輪の花には日本人独特の季節感や優しさが感じられる。私はそんな日本の優しさを大切にし,自分自身を基準とするような生き方をしたい。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●一輪の優しさ | マロン | 90 | 1278 | 62 | 89 | 85 | 93 |

| 2位 | ●前向きに生きよう | ゆうちゃり~ | 84 | 1154 | 58 | 66 | 69 | 89 |

| 3位 | ●精一杯生きる | ちな | 82 | 1058 | 53 | 77 | 86 | 92 |

| 4位 | ●「寝坊」と「腹痛」 | きへあ | 82 | 1405 | 52 | 58 | 68 | 87 |

| 5位 | ●言霊 | ゆりん | 81 | 975 | 61 | 68 | 67 | 87 |

| 6位 | ●清書 | きこう | 80 | 1001 | 46 | 68 | 78 | 93 |

| 7位 | ●日本のふつうは書きことば | チョビ | 79 | 1118 | 73 | 57 | 66 | 86 |

| 8位 | ●今を充実させて生きていくために | うまのすけ | 78 | 1070 | 44 | 79 | 88 | 87 |

| 9位 | ●言葉に想いを込める | メグ | 78 | 974 | 44 | 56 | 67 | 87 |

| 10位 | ●読み方の愛 清書 | かせり | 76 | 863 | 47 | 58 | 72 | 90 |

12月の森リン大賞(高1高2高3社の部119人中)

栄光と憂い

カエル

「特許」patent…新規で有益な発明について独占権を付与すること。

なにか新しいものを作り出したとき、発明者が持つ事のできる権利でその特許が認められると無断で同じものを作ったり、その製法は使えなくなる。特許を獲得できるような技術は社会全体に得をもたらすものが多い。その例としては、ノベールの作り出したダイナマイトが挙げられる。ダイナマイトがあることによって、ツルハシだけでは何時間もかかっていた工事が一瞬にして終えることだってできるのだ。このように、特許を獲得できるものには社会的に良い面がたくさんあるのだが、「特許」という縛りがあることで社会的な得になれていないケースもある。その特許を使うためには使用料が必要で、いくら世紀の大発明であっても発明者が生活や地位の「安定」を望むことで社会的な恩恵とはならなかったものもある。日本でだって、鎖国という形で新しい文化や、役に立つであろう製品などを受容し変化することを、畏怖し自らの「安定」のために排除していたこともあった。世の中は、変化よりも安定を求める傾向にある。だから私は、安定を求めすぎる日本の社会には問題があると思う。

まず、第一の原因として今まで日本という国は、戦争や内戦などの混乱が続いてきたため、その反動として「安定」な生活を欲するようになったからだ。日本という国は、歴史の教科書を開けてみると戦国時代という時代があるほど、戦というのはごく身近に当たり前のようにあったのだ。そして、今となっては歴史という言葉で語られるようになっては来たが「戦」がなくなってきたのもここ数十年の間で、百年前はまだ戦時中だったのだ。そんな中で、人々は戦争というものはいかに無益で、悲惨なものか心にしみたのであろう。だから、そんなことを二度と繰り返さないためにも変化よりも「安定」をえらんだのだ。

第二の原因として日本は島国であったために無理に変化をしなくても、生活することが出来たからである。陸続きの大陸では、すぐ隣の国は全く異なる文化だったり宗教だったりした。しかし、陸続きであるために異文化や異民族との交流が行われやすかったのである。その点日本は、海に囲まれているため他国の文化と触れ合う機会がなかったのだ。だから日本は独特な文化や進化の仕方をしてきた。ほかの島国でもそうだ。オーストラリアやガラパゴス諸島といった島国は独自の生態系を保ち、大陸では見られないような生物が見られる。島国というのは、必要以上の変化を必要としないのである。

確かに、ノーベルの開発したダイナマイトは「安定」より社会への貢献を重視し特許を申請しなかった為に工事の為だけでなく戦争に使われてしまいノーベルは苦悩し続けたという話も残っているほどだが、「大切なのは何を使うかではない、どう使うかである」という名言のように、使い方次第で人々に安心を与え社会に貢献するものにもなりえるのである。そのためにも、たくさんの人に知ってもらい人々の生活に変化を与えることが必要なのである。人間というのは変化を恐れ、怖がり、避けて歩く。だがそれではいけない。人は変化を遂げてこそ成長し学ぶのだから。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●栄光と憂い | カエル | 87 | 1300 | 58 | 75 | 80 | 87 |

| 2位 | ●日本人にはボランティア精神が | ターミネーター | 85 | 1479 | 59 | 73 | 94 | 95 |

| 3位 | ●日本のふつうの書きことば(感) | まいう | 85 | 1128 | 53 | 90 | 87 | 92 |

| 4位 | ●本当の常識 | おめか | 84 | 1586 | 57 | 69 | 73 | 83 |

| 5位 | ●静と動 | 紫式部 | 83 | 1114 | 59 | 92 | 98 | 84 |

| 6位 | ●曖昧な人間関係 | キューピー | 82 | 1061 | 48 | 63 | 74 | 95 |

| 7位 | ●朝寝坊したこと(清書) | きちう | 80 | 1077 | 51 | 75 | 89 | 83 |

| 8位 | ●Visionを広げる | ピカチュウ | 79 | 854 | 51 | 75 | 75 | 86 |

| 9位 | ●ボランティアの広がり方 | いへゆ | 79 | 1022 | 53 | 58 | 61 | 90 |

| 10位 | ●経験と言葉 | しんご | 75 | 801 | 54 | 53 | 61 | 89 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

引き続き、12月の森リン大賞を発表します。

スペースの関係上、代表作1点しか表示していませんが、上位に入っている作品はどれも力作です。

得点が同点の場合は、表現点(語彙の多様性)の高い作品の方が上位になっています。

※ 中1の1位の作品は優れていましたが、要約の部分も含まれていたので、代表作品としては掲載しませんでした。

次回から、清書にする際は、要約は省略するか、自分の言葉に直して説明する形にしておいてください。

12月の森リン大賞(中1の部78人中)

言葉の意味

ハッピー・クローバー

私は、実態に合わせて言葉を変えていくべきでなく、もとの意味を大切にするべきだと思う。その理由は二つある。

第一の理由は、一々言葉を変えていたら、混乱が起こり、何だか分からなくなるからだ。最近では、カタカナや英語などで表す言葉が多くなったり、若者がよく使うような言葉が増えた。例えば、女子高生のことを「JK」 と表したり、空気が読めないことを「KY]と表したり、考えていくときりがない。私もよく、女子中学生のことを「JC」といったり、プロフィールのことを「プロフ」と略したりする。周りもみんな、普通の日常生活で使っている。でも母に、そういう言葉を使っていると、「何それ?」といわれることも多々ある。今、私達が普通に使っている言葉でも、相手を混乱させてしまっているかもしれない。

先程述べた、プロフィールという言葉も、元々は自己紹介という意味だが、そういう若者の言葉で、一番気になるのが、「リスペクト」という言葉だ。「リスペクト」というのは、尊敬という意味だ。でも、

「尊敬しています。」

と言うのと、

「リスペクトしています。」

というのでは、感じ方が違うのではないだろうか。前者は、敬うっている様子が、とてもよく感じとれる。それに対し、後者は、あまり尊ぶ気持ちや敬っている気持ちが伝わりにくい。それに年配の方など、「リスペクト」という言葉自体分からなければ、混乱や、誤解をも招いてしまうかもしれない。だからやはり、言葉は変えるべきではない。

第二の理由は、日本の文化や歴史に根づいた言葉は、慣れ親しんでいて、愛着があるからだ。ここ七年ぐらい、市町村の合ぺいが、相次いで、色々なところで行われている。山梨県にある、南アルプス市も、六年前に合ぺいした市だ。でも、この南アルプス市は、今までの市町村の名前と違い、カタカナで表されている部分がある。確かにそのほうが、みんなに覚えてもらうには、覚えやすいかもしれない。だが、元の市町村の名前にだって、色々な文化や歴史がある。昔から住んでいた人には、慣れ親しんできた地名である。それを、覚えやすい、分かりやすいからといって、カタカナの名前にするのは、少し問題があると思う。これと同じで、言葉だって、昔から慣れ親しんできたのに、それを実態に合わせて変えるのはどうかと思う。

こんなデータがある。外国語の定着度調査における理解度では、例えば「バックアップ」という言葉だと、七十六パーセントだ。でも、「コラボレーション」という言葉では、十八パーセントだ。やはり、元々の慣れ親しんだ言葉でないと、慣れるまでに時間もかかり、混乱も招く。

確かに、実態と言葉があっていれば分かりやすい。ずっと変わらないままも、おかしい気もする。しかし、「自分の心のうちに持っていないものは、何一つ自分の財産ではない。」という名言もあるように、自分が慣れ親しんだ言葉を使ったほうが、実感がわくし、語源も分かる。私はこれから、若者の言葉でも、元々の意味を考え、大切にしながらつっかていきたいと思う。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●言葉 | ピプリー | 91 | 1289 | 64 | 80 | 87 | 92 |

| 2位 | ●言葉の意味 | ハッピー・クローバー | 88 | 1258 | 61 | 65 | 81 | 93 |

| 3位 | ●“生”と“死” | hikari | 87 | 1327 | 59 | 77 | 87 | 86 |

| 4位 | ●締め切りで成長 | なまず大使 | 87 | 1201 | 68 | 69 | 75 | 86 |

| 5位 | ●人間は締め切りがないと、必死になれない!! | フラワ | 85 | 1065 | 58 | 75 | 86 | 87 |

| 6位 | ●他人に迷惑をかけない | 201系 | 85 | 1249 | 53 | 67 | 83 | 89 |

| 7位 | ●二足歩行 | ひよこ | 85 | 1114 | 54 | 68 | 75 | 96 |

| 8位 | ●平等の上に成り立つ行列 | きとみ | 84 | 1390 | 59 | 63 | 71 | 89 |

12月の森リン大賞(中2の部80人中)

all for one,one for all

ハーマイオニー

宇宙飛行士ラッセル・シュワイカートは、宇宙空間で仕事をしているとき、機械の故障のため数分間何もしない時間を持った。そのとき地球を見て、「自分は『私』ではなく、地球の全生命の過去と未来を含めた『我々』なのだ」という意識を持ったという。シュワイカートが宇宙空間で体験したこの個体意識から地球意識への脱皮は、今すべての人々に求められているのではないか。

確かに、自分の利益を考えることは当然だろう。人間はみな、富や名声、地位に対する欲望がある。自分が認められたい、自分が褒められたい、自分が目立ちたいと考えているものだ。私は長年クラシックバレエを習っていた。体験時、やや大げさに褒められて以来、すっかりバレエに夢中になった。最初の発表会、私は、いきなりセンターで踊らせてもらい、ますます調子に乗った。今思えば井の中の蛙だったが、気分良く熱心に練習したので、実際上達も早かったと思う。振り付けの覚えが速いと感心されたので、いつの間にかそれが自分の役割のように思え、人の振り付けまで覚えるようになっていた。事実、舞台に向けた稽古の中で、私は不在のメンバーに代わって踊り、役立つことができた。しかし、レベルが上がるにつれ、レッスンも厳しくなったし、オーディションに参加するなどして、上には上がいることも知った。ポジション争いも熾烈になった。上手な子には負けず嫌いな気の強い子が多く、おそらく誰もが「私が私が」と考えていたはずだ。だがそのエネルギーは、公演本番に向かって一つにまとまる力ともなった。皆が自分の技術を磨くことによって、全体のレベルアップにも繋がったのだ。このように、一人ひとりが自分のためを考えることによって、全体の利益に繋がるということもある。

しかし、全体を見通し、その利益を考えることも必要だ。昔話の「桃太郎」でも、桃太郎が鬼退治に行ったのは、何も自分がヒーローになりたかったわけではなく、村全体の平和を考えたからにちがいない。犬や猿や雉もきび団子一つ貰いたいためだけに命をかけた戦いに向かって行きはしなかっただろう。私も桃太郎やシュワイカートのような崇高な気持ちとは言えないが、最近の体験で、自分のことは二の次で全体の成功を考えたことがある。今年の体育祭のメイポールだ。これは、「私が目立つ!」などと思っていてはとても出来るものではない。個の意識は抑え、一つのリボンの正確な頂点となり、声を出しながら周囲と歩調を合わせて動いていく。それはクラスのためでもあり、学年全体のためでもあり、また学校の伝統のためでもあった。(私の中から「学校の伝統のため」などという言葉が出てくること自体、自分でも驚きである。)本番で成功したときには、全員で歓喜に酔いしれた。人類みな兄弟といった気分だった。私はまさに、過去も未来も含めた「私たち」だったのだ。この経験によって、私個人の考え方や物事の捉え方も深まったように思う。つまり、みんなのために、とやったことは結局自分のプラスにもなると言えるのではないか。

このように、自分の利益を考えることも全体の利益を考えることも大切だ。しかし、「私たちの幸福が、ほかの人々の不幸に支えられているのであってはならない」という名言がある。最も大切なことは、自分の利益の追求が他の人々の利益にも結び付くような社会を作ることではないだろうか。「one for all」の「one」になるのは、意外に心地よい経験だった。「all for one」と「one for all」は、反対の意味ではなく、一つの真実の表と裏なのかもしれない。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●all for one,one for all | ハーマイオニー | 91 | 1481 | 64 | 78 | 89 | 89 |

| 2位 | ●人生の司 | おむふ | 90 | 1554 | 78 | 74 | 100 | 86 |

| 3位 | ●言葉の行動 | かはふ | 84 | 1245 | 54 | 57 | 76 | 86 |

| 4位 | ●全体の利益 | ショウ | 83 | 1062 | 54 | 68 | 79 | 87 |

| 5位 | ●言葉の大切さ | ファラオ | 83 | 1189 | 52 | 64 | 79 | 90 |

| 6位 | ●悪いのは使い方 | コーギー | 83 | 1236 | 49 | 62 | 78 | 90 |

| 7位 | ●人間にとって必要なのは | 音楽大好き少年 | 83 | 1132 | 52 | 54 | 68 | 95 |

| 8位 | ●並んだだけの価値 | 嵐ちゃん | 82 | 1427 | 57 | 78 | 98 | 86 |

| 9位 | ●行動は | snow boy | 82 | 1322 | 53 | 54 | 64 | 84 |

| 10位 | ●自己暗示の効果 | サニー | 81 | 1340 | 51 | 86 | 95 | 90 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)