小学校3年生の子のお母さんから質問がありました。森リンのベスト10で、総合点が10位の子と同じ点数なのに、その子が表示されていないというのです。

森リンの上位の点数の差はほんの数点差ですから、総合点が同じ場合は表現点で順位を決めるようになっています。その子の場合は、表現点がほんのわずか少なかったのだと思います。

しかし、問題は、少し別のところにあると思いました。

森リンの点数を作文の客観的な基準として利用するのはよいことですが、小学校4年生までは、それを作文の評価の一つの参考として見る程度にとどめ、その点数による競争や勝敗を目標にしない方がよいのです。

今の受験体制のもとでは、親自身が、競争に勝つことを目標にしてしまいがちです。そして、子供もすぐにそういう競争の雰囲気に適応します。

そこで、動機としてわかりやすいからということで競争を目標にしてしまうと、あとで必ず反動が来ます。

例えば、森リンで10位以内に表示された場合、うれしいからといって、更に上位を目指そうとすることがあります。

しかし、みんなが毎回同じように熱心に作文を書いている中で、ひとりだけ毎月少しずつ上位に進むということはありえません。

文章の進歩は、1年かけて少しずつ進んでいくものです。

毎月、他の人よりも少しずつ上手になっていくという発想自体に無理があるのですが、そういう競争の世界に入ってしまうと、それが無理だと思わずに、親も子も点数に一喜一憂するようになります。そして、この一憂のときに、挫折してしまうことがあるのです。

これは、出発点で、勉強の意欲づけに競争という一見便利なものを使ってしまったからです。

競争がそれほどマイナスにならないのは、勝ち負けをゲーム感覚で考えられるようになる小5以降です。小5から中2までは、年齢的にも、競争に燃えるような時期になります。

そして、中3になると、人間は競争のようなものではなく、自分自身の向上のために努力するようになります。ですから、本当に勉強に身が入るのは、中3以降です。

小4までは、競争よりも、親や先生の心からの褒め言葉が子供にとっていちばんの励みになります。そして、子供にやる気が出ない場合も、やはり親や先生の心からの注意がいちばん力になります。

小学校4年生までは、点数で他人と比較をするのではなく、自分の子供だけを見て、いいところ褒めて励ますようにしていくといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 森リン(103)

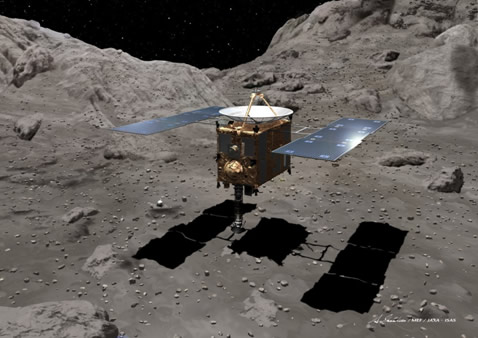

―みんなが、この感動的な出来事をあまりくわしく知らないようなので。―

―特に、こういうニュースをきちんと報じなければならないテレビが、肝心なことを伝えていないようなので。―

―今年度、はやぶさの予算は17億円から3千万円に減額された。事の軽重を考えれば、子ども手当や高速道路無料化など他の予算よりもはるかに優先させて未来の科学に投資すべきではないか。―

七年前、限られた予算で、米ロの真似ではない日本独自の技術をもって、火星と地球の間にある直径5百メートルの小惑星イトカワに向けて、はやぶさは飛び立った。

世界初のイオンエンジンとスイングバイの技術検証だけでも十分な成功だったが、それを更に上回り、予測もできない未知の旅を経て、はやぶさは地球から4200万キロメートル離れたイトカワに降り立った。

そして、世界初の、小惑星からの離陸。けれども、相次ぐ予想外の事故から、アンテナがずれ通信が途絶える。

7週間後、はやぶさの発する弱い電波が再び受信されたが、姿勢を立て直すために燃料を捨てることが選択された。

地球への帰還を延期し、宇宙空間を飛び続けること3年間。

再び地球帰還の軌道に乗ったはやぶさには、もはや地球に帰っても衛星になる余力は残されていなかった。

はやぶさの最後の使命は、イトカワから採取できたかもしれない砂の入ったカプセルを、地球に向けて放出することだった。

宇宙技術の先端を行くそのカプセルは、川崎の町工場の60代、70代の職人的な技術者の協力で作られていた。

6月13日午後7時51分、はやぶさから放出されたカプセルは、大気圏に突入し、3000度の高熱に耐え、パラシュートを開き、静かに砂漠に落下した。

最後の仕事を終えたはやぶさは、大気圏で燃え尽きる前に、残ったわずかの動力で自身を回転させて、真っ暗な宇宙に浮かぶ白い地球を撮影した。

かろうじて送られた1枚の半かけの写真に写っていたのは、雲の下に広がる美しいアラビア半島だった。

そして、オーストラリアの夜の空に、流れ星のかたまりのように、はやぶさは、光って静かに消えた。

その光跡がすっかり消えたあとも、人類にとってたった一つの地球をいたわるように、はやぶさの意識は今も大空を回っている。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。科学(5)

作文の丘で、本文を送信したあと、修正するために「戻る」リンクで戻るときに、本文の改行が消えてしまう問題がありましたが、今、直しました。

これからは、改行が消えた作文が送られるようなことはないと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

付箋を貼りながら本を読むと、読書の能率が大幅に向上します。小中学生で物語文を読む場合はそれほどでもありませんが、高校生以上で説明文や意見文の本を読むときは、付箋読書が大きな力を発揮します。

上の本の画像は、最近読んだ「FREE」という本で、約350ページあります。付箋が400-500枚貼ってあるので、1ページについて1枚か2枚付箋を貼りながら読んでいたことになります。

横に貼ってある付箋は、読みかけのところで区切りに貼ったものですから、6回ぐらい途中で休憩したことがわかります。この休憩のときに、ほかのことをしたり、ほかの本を読んだりしたあと、またこの本に戻って付箋のところから再開したというわけです。

この本を再読する場合は、上に貼ってある付箋のところだけを飛ばし読みしていきます。15-30分で再読できます。特に深く読みたいというときは、再読しながら要点をノートに書き出します。

付箋読書の方法は、下記の図のようになります。

読み始めたページの横に付箋を貼ります。 読み始めたページの横に付箋を貼ります。 |  面白いと思ったところに縦に付箋を貼りながら読んでいきます。 面白いと思ったところに縦に付箋を貼りながら読んでいきます。 |  特に面白いと思ったところは二重に貼っておきます。 特に面白いと思ったところは二重に貼っておきます。 |

読みかけでいったん中断するときは横に付箋を貼っておきます。 読みかけでいったん中断するときは横に付箋を貼っておきます。 |  本を閉じても、どこまで読んだかすぐにわかります。 本を閉じても、どこまで読んだかすぐにわかります。 |  次々と付箋を貼りながら読んでいくとこんな形に。 次々と付箋を貼りながら読んでいくとこんな形に。 |

付箋読書をすると、どういう利点があるかというと、まず気軽に読み出せて、いつでも中断できるので、読書がはかどります。付箋を貼りながら読んでいると、数冊の本を並行して読むことも簡単にできます。

付箋は、手作りのものですから、大量に使えます。傍線を引くよりもずっと楽に付箋を貼れます。付箋を貼った箇所を再読すると、1冊の本を2回読んだことと同じになります。再読した本は、内容がしっかり頭に定着します。

物語文の本では、特に面白いところに付箋を貼る必要はありません。説明文や意見文の本で、自分なりに考えながら読むような本が付箋読書に向いています。ただし、物語文の本でも、読みかけのしおり代わりに横に付箋を貼っていくと読書が進みます。

付箋読書の難点は、電車の中などで読むときに、ちょっと恥ずかしい気がすることです。しかし、自分が気にするほど、他人は何とも思っていません。

将来は、キンドルやiPadなどでデジタルの本を読むときも、デジタルの付箋を貼る機能が付くようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)