教室が休みなので、この1、2ヶ月読みっぱなしだった本を再読しました。普段、付箋をつけながら読んでいるので、その付箋の箇所だけ飛ばし読みをしていけば、再読したことになります。再読するときにメモを取りながら読んでいき、そのメモもまた再読すれば、同じ本を3回読んだことと同じになります。

再読しメモをとると、自分が一度読んだはずなのに、その本の中身がいかに定着していないかよくわかります。定着率はS字曲線を描くようです。感覚的に言うと、1回読んだだけだと定着率は20%ほどで、2回読むと50%ほどになり、3回読むと60%ほどになるという感じでしょうか。

ところで、この定着率が1回目から高い人がいます。昔の人で言うと、南方熊楠や塙保己一です。塙保己一は、盲目でありながら、一度読んでもらった本の中身は全部自分の頭に入ったようです。頭の中に、それまでに読んでもらった本のデータベースができていたので、独力で群書類従のような大事業ができたのです。

この定着率の高さは、生まれつきというよりも、幼少期の学習法にあるような気がします。その学習法とは、同じ文章を繰り返し音読するという一種の暗唱の練習ではないかと思います。塙保己一は、18歳のときに般若心経を毎日100回ずつ1000日間暗唱しました。その般若心経の暗唱自体にも効果があったと思いますが、そういう修行を思いつく土台として、それまでに文章を暗唱する練習をしていたのではないかと考えられます。

そこで、そういう記憶力が抜群だった人を何人か思い出して調べてみました。ひとりは安岡正篤です。安岡正篤は、東洋の古典に精通しており、政治家や財界人にそのときどきの時局に応じた的確なアドバイスを与えた人です。

調べてみると、安岡正篤は、少年時代に四書五経の素読をしていました。1898年(明治31年)生まれですから、その当時はみんなが素読をしていたのではないかと思うかもしれませんが、そうではありません。湯川秀樹も、子供のころ四書五経の素読をしていましたが、湯川秀樹は1907年(明治40年)の生まれで、その当時家庭で素読をするようなところはほかになかったと述べています。

江戸時代に寺子屋で大勢の子供が集まって行う素読に比べて、家庭でひとりで静かに行う素読は、かなり徹底したものだったでしょう。その素読が、その後の学習の定着率に影響したのではないかと思います。

もうひとりは、コンピューター付きブルドーザーを言われた田中角栄です。田中角栄も、一度聞いたことを確実に覚えていたことで有名です。調べてみると、田中角栄は、少年時代、吃音を治すために浪花節の練習をしたそうです。つまり、浪花節を何度も音読して暗唱していたということです。

記憶力というのは、ただ覚えているだけの力のように思われていますが、その記憶した知識をそのときどきの必要に応じて自由に使えるという場合、それは記憶力というよりも定着力と言った方がよいでしょう。定着力の高い人は、本を1回読んだだけでも、内容のほとんどを自分のものにできる人です。こういう定着力は、言い換えれば理解力です。

暗唱のように、同じ文章を繰り返し音読し身につけることによって、その暗唱した文章だけでなく、その後の学習全体に通用する理解力が育つのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森ってすごいネ

すごいでしょう。

でも、実際はまだそんなすごくないです(笑)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 読書(95)

展示会は、作文の勉強のしめくくりという位置づけです。しめくくりという点では、毎学期行う作文進級テストもありますが、展示会はテストよりももっと個性を重視したものにしました。

個性を評価することが目的ですから、作品の間に優劣をつけることはせず、全作品にその作文の内容にふさわしい賞をつけることにしました。その賞とは、例えば、「料理作りをよくがんばったで賞」「ゴールがはずれて惜しかったで賞」など、作文の内容に応じた賞です。

保護者が展示会を身にきた場合、もし優れた作品が金賞、銀賞、銅賞などとなっていれば、その賞を中心に作品を見てしまうでしょう。すると、自分の子供の作品を見る場合でも、その金賞や銀賞の作品と比較して、「次はもっと上の賞になるように」という発想になると思います。

子供の作文を見る場合、そうではなく、今の作品の内容をそのまま無条件に評価する形にしたいと思いました。

賞のほかに、もう一つ工夫したのは、絵をかくことと、四行詩を書くことです。

普通、600-1200字の作文が展示されている場合、それらを丹念に読む人はいません。そこで、その作文のいちばんいいところを四行詩にして大きく書き出すことにしました。また、その作文に関する絵もかいてもらいました。その絵と四行詩と賞を見れば、作文の中身を読む前に、その作文がどういう内容かが大体わかります。また、絵や四行詩や賞によって、作文の展示がかなり華やかになりました。

最後にもう一つ工夫したのは、みんなの似顔絵をはったことです。

教室に通っている生徒は、お互い顔は知っているものの、名前を知らないという子がほとんどです。そこで、みんなの写真を撮りましたが、写真そのままだとリアルすぎます。写真を似顔絵に変換するソフトを使って、絵に変換した写真をはることにしました。

似顔絵だから、顔の知っている人どうしならだれだかわかりますが、そうでないとわかりません。

ただし、写真は毎回撮るのが大変なので、次回からは子供自身に自分の似顔絵をかいてもらうことも考えています。

言葉の森は、今、通信で受講している生徒がほとんどですが、将来は、通学教室をもっと増やしていきたいと思います。その際、展示会のような企画は、勉強のまとめとして大きな役割を果たすようになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26)

通学教室で、8月1日-7日の1週間、作文の展示会を行いました。

この展示会は、せっかくみんなの書いた力作をそのままホームページに残すだけでなく、実物を見る機会を作った方がいいのではないかという思いつきで始めました。

しかし、実際にやろうとすると、展示するスペースが足りないことに気がつきました。(^^ゞ A4の作文用紙に2-3枚の作文なので、結局1人につきA2サイズのパネルのようなものが必要です。

しかし、とりあえず作ってみないことには始まりません。今後継続することを考えて、手間のかかるパネルを使うことをやめて、プラスチックボードをA2サイズに切って使うことにしました。

どういう糊(のり)が使いやすい調べるために、10種類近くそろえて実験しましたが、すべて乾くと、はがれてしまうことがわかりました。それで、ボードにいったん白紙の台紙をセロテープではりつけ、その台紙の上に作文を糊ではることにしました。作文は、既にスキャナで読み込んで「清書の谷」というところに載せているので、はがせなくてもかまいません。

こうして、何とかできた作文のボードを屋外の壁にはることにしました。

壁にはるのにふさわしい両面テープ、クラフトテープなどを何種類か試してみましたが、いずれも粘着力が弱くてすぐにはがれそうです。しかし、四辺を隙間なくはれば何とか持ちそうだとわかりました。

ただし、雨が降ったり強い風が吹いたりしたら、はがれてしまいそうです。しかも、はる場所は3階で周囲に建物がなく風のかなり強い場所です。

仕方ないので、1週間の展示期間中、雨が降らないことをお祈りするだけにしました(笑)。

ところで、もし雨が降ったら作文が濡れてしまいます。そこで、透明のビニール袋をかぶせることにしました。インターネットで透明のゴミ袋が売られていて、測ってみるとサイズがぴったりなのでそれを注文しました。

作文だけの展示では地味なので、絵をかいてもらったり、四行詩を書いてもらったり、似顔絵をはったりしてカラフルにし、全員にそれぞれの作品にふさわしい賞をつけました。

実際に壁にはる作業が大変で、炎天下の中、汗だくになってやっとはりおわりました。全部はられたところを見ると、なかなか壮観でした。

こうして何とか1週間の展示が無事に終わりました。途中、暑さのためにビニールテープがはがれ、何度か補強しました。

次回からは、屋外の一斉展示ではなく、学年別に分けるなどして屋内で順番に掲示していきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26)

現代が、この明治維新の前夜と同じだというとき、そこで否定されようとしている旧体制とは何で、復古運動を通して新しく生まれようとしている新体制は何でしょうか。私はそれを、次のように考えています。

旧体制とは、専門化による分業で生まれた膨大な経済力と、それに伴うマネーを基準とした大きな無駄の体制です。復古的な新体制とは、自主的な協業で生まれる等身大の経済力と、エコロジーを基準とした自然と共存する体制です。

====△前回まで話。====

新体制がなぜ復古的かというと、現代の強欲な資本主義を否定する契機が、まず江戸時代や縄文時代の社会や文化の中に見出されるだろうからです。しかし、それは、単に昔に戻ることではありません。

専門化した分業が最も優れた形で生かされた工業に関しては、資本主義が生み出した生産力をフルに利用します。また、ネットワークによってもたらされた自由な情報の流通というインフラもフルに利用します。

高度な工業生産力と強力な情報ネットワークの上に、マネーのための社会ではなく、人間のための社会を生み出すというのが、新体制の中身です。江戸時代や縄文時代は、低い工業生産力と弱い情報ネットワークの上に、人間のための社会が追求された時代だったからです。

具体例を更に続けます。

これまでの医療は、社会生活から切り離された個人をただ治すための医療でした。治療することが自己目的化してそれが分業によって担われたために、医療費が社会全体とのバランスを失い高額化していきました。例えば、風邪やインフルエンザは寝ていれば自然に治るのに、熱を下げる、頭痛をなくす、咳を止めるなど、それぞれ専門化した治療が行われることによって、より大きなGDPの無駄を生じるようになっていました。

これからの医療は、治すための医療ではなく、健康になるための医療です。インフルエンザにかかってもすぐに回復するような身体を日常生活の中で作り上げていく医療になるのです。

これまでの教育は、受験のための勉強であり、勉強のための教育でした。教師は、勉強を教えるプロとして専門化し、その専門性を発揮するために、その教科に特化した先生が教える仕組みになっていました。その結果、学校という入れ物が必要になり、その入れ物の中で一斉授業が行われるという形が一般化していました。

これからの教育は、受験のためではなく自己の向上のための勉強になり、勉強のためではなく人生のための教育になります。教師は、ある教科の勉強を教えるプロではなく、その生徒にとっての人生の先輩という役割を持つようになります。生徒の人生の向上を目指すことが教育の目的になれば、教える場は、学校よりもむしろ家庭や地域になり、教育は限りなく文化に近いものになるでしょう。

明治維新は、さまざまな紆余曲折がありました。当時を生きていた人々は、何がどう進んでいるかわからないまま、次第に旧体制から新体制への移行という大きな流れに乗っていきました。しかし、その大きな流れの中には、逆流や停滞もありました。

現代も、旧体制から新体制という大きな方向は見えるものの、まだそれがはっきりした流れとして意識されるようになっているとは言えません。けれども、これからの時間の経過の中で、古い考えに基づいた社会はますます多くの面で行き詰まり、新しい考えに基づいた社会が次第に形を現してくるでしょう。

「おじいさんのランプ」の主人公巳之助は、衰退するランプ売りを続けようとして多くの苦労をしました。同じように、明治時代になっても、まだ剣術や馬術の修行に熱心に取り組んでいた人もいるでしょう。同じことを、今、私たちがやっていないとは言えません。

現在は、それぞれの人が自分の携わる仕事の分野で、新しく生まれるより人間的な社会の準備をしていく時期なのだと思います。今の仕事が、新しい時代を準備するものになっているかどうかを自覚しながら取り組んでいきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 教育論文化論(255)

「消費税を上げても、それを新たな分野の投資に使えば経済は活性化する」という新聞のコラムを見たのは、鳩山政権がまだ続いているときでした。

その後、新たに就任した菅首相が消費税10%をマニフェストに追加して、民主党は参院選で敗北しました。

民主党の議席が大幅に減ったのは、消費税の増税が財政再建と経済活性化につながるという虫のいい理論に納得する人が少なかったからです。多くの人の実感は、「最初に子ども手当や高校無償化などの大盤振る舞いをして、そのつけを消費税に回すとは何だ」というものだったでしょう。

しかし、日本の財政が危機的な状況にあることは、多くの人が知っています。財政の累積赤字を改善するには、消費税を25%以上にしなければならないという試算もあります。しかし、それで財政赤字が解消するとしても、豊かな社会が来るという保証はありません。しかも、この恒常化する財政赤字は、日本だけの問題ではなく、世界中の先進国に共通する問題です。

日本をはじめ先進国が共通して抱えている出口のない問題という状況は、明治維新前夜の日本の政治状況を類推させます。

当時の日本は、黒船によって脅かされる以前に、国内の経済が行き詰っていました。多くの藩は、慢性化する財政赤字を抱えていました。武士は支配階級でしたが、その多くは、武士としての収入では食べていけませんでした。それは、非生産的な階級である武士が、生産を担う農民に比べて多すぎたからで、その仕組みを社会が自助努力で変える力を失っていたからです。

この矛盾を変えるきっかけは黒船の登場でした。自助努力で変えられない政治を、国難という外圧が変えたのです。

変化のイデオロギーは、復古運動として始まりました。尊皇攘夷から尊王倒幕へという流れの中で、古い体制が抱えていた矛盾が次々と明らかになり、その古い体制に依存していた既得権の多くが覆されました。

現代が、この明治維新の前夜と同じだというとき、そこで否定されようとしている旧体制とは何で、復古運動を通して新しく生まれようとしている新体制は何でしょうか。私はそれを、次のように考えています。

旧体制とは、専門化による分業で生まれた膨大な経済力と、それに伴うマネーを基準とした大きな無駄の体制です。復古的な新体制とは、自主的な協業で生まれる等身大の経済力と、エコロジーを基準とした自然と共存する体制です。

例えば、これまでの政治は、プロの政治家が多数集まって烏合の衆となり、密室の駆け引きで政策が決まるという面がありました。これからの政治は、基本は市民による自治で、専門的な能力を必要とする外交や国政全体に関することは、少数のリーダーがオープンな論議の中で遂行していくものになるでしょう。

これまでのメディアは、プロのマスコミによって流される、時に偏向した情報を、受け手はただ受身で受け入れるしかありませんでした。これからのメディアは、よりアマチュア的なジャーナリストによってさまざまに発信される情報を、受けてが比較し主体的に取捨選択して受け入れるものになるでしょう。

これまでの農業は、その土地の生きた自然を忘れ、グローバルな農薬会社、化学肥料会社、F1雑種を作る種苗会社によってコントロールされるものになっていました。。これからの農業は、地産地消を中心とし、消費者自らが生産に参加するような自給的なものになっていくでしょう。

(以下、医療、経済、教育とつづく予定)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63)

「コボちゃん作文」という方法があります。四コマ漫画を見せて作文を書かせるという指導法です。

作文指導というと、このように面白い課題を工夫することを多くの人は考えがちです。

例えば、物語の続きを書かせるとか、物語の主人公を変えて書かせるとかいう方法も、課題を工夫した指導法です。

「浦島太郎という物語をカメの立場から書いてみる」などという課題は、子供たちの想像力を刺激します。

これらの指導は、子供の意欲を引き出すために工夫されたものですから、もちろん大きな価値があります。

言葉の森でも、昔、そういう指導をしていたことがあります。しかし、今はあまりそういう工夫はしていません。

なぜかというと、工夫した課題は、そのときは面白いとしても、そのあとに続くものがないと、単に面白いだけのものになってしまうからです。

また、指導と評価の観点がはっきりしていないと、ただ面白く書かせるだけのものになってしまいます。

つまり、課題を工夫して面白くするのはいいのですが、そこで何を目指すのかをはっきりさせることの方が作文指導では大事だということです。

面白い課題の作文による成果は、子供が熱心に書くということですが、目先が変わったことによる熱心さは、目先が変わらなければすぐ飽きることにつながります。

では、どうしたらいいのでしょうか。

作文の力をつけるためには、読む力をつける学習が必要です。

そして、勉強の面白さとは、前に習ったことが、より高いレベルで後になって生きたと実感できることです。

そこで、言葉の森で今考えているのは、例えば、幼稚園年長のときに昔話の暗唱を行い、それが、中学2年生で書く意見文の社会実例の昔話に生かせるというような仕組みです。つまり、作文指導の中で、読む学習と書く学習が発展的に結びつく面白さを作っていくことです。

目先を工夫した面白さも必要ですが、それ以上に、勉強の本質に結びつく面白さを追求していきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

都会では、塾や習い事の教室がたくさんあります。子供によっては、1日に2つも3つも習い事を掛け持ちする子もいます。このような状態が続くと、「教室で教えてもらう」という発想になりがちです。

言葉の森の通学教室でも、教材だけ持ってきて、「さあ、教えて」という感じで待っているだけの子もいます。教室に来る前に、家で暗唱や読書の自習をして、その週の課題で作文に書くことを決めてくることが大事なのですが、教室に来て初めて課題を見て、「書くことがない」というような子もいます。

もちろん、そういう子は少数です。大多数の子は家で書くことを決めてきて、中にはその日に書くテーマで、お母さんやお父さんに取材してくる子もいます。

全国の学力テストでわかった教育先進県の秋田県では、学校が家庭での宿題出し、家庭がその宿題をもとに毎日の家庭学習を行うという習慣があるようです。ところが、学力テストの平均点が軒並み低かった都会の県では、いろいろな習い事があるので、その習い事に行った日は、毎日の家庭学習ができないという状態になっているのだと思います。

多くのIT技術者を輩出しているインドでは、夕方から遅い夕食の時間まで、子供たちが家庭で朗読をしたり計算の練習をしたりすることが家庭学習の中心になっているようです。日本でも、一昔前までは、子供は学校から帰ると、外で夜暗くなるまで遊び、家に帰ってから宿題や読書をして過ごすという生活でした。しかし、その時代の子供たちの方が、今の勉強漬けの子供たちよりも学力が高かったようなのです。

義務教育の時期においては、優先順位は、毎日の家庭学習→学校で出された宿題→習い事の順になると思います。つまり、家庭で毎日行う勉強(読書や暗唱など)を優先的に確保して、その時間の空いているところで宿題や習い事をするということです。

現代の都会で、毎日の家庭学習を確保するためには、早朝の時間を活用する必要があると思います。朝起きたら、音読や暗唱や読書の自習を行い(読書は夕方も行いますが)、それから朝食をとるというようなスタイルが作れれば、習い事のある日でも、土日で学校が休みの日でも、旅行に出かけたときの宿泊先でも、毎日同じように基礎的な家庭学習をすることができます。

もちろん、そこで行う学習は、日本語を中心としたものです。その中でも特に日本語の読みを中心としたものです。算数のドリルや漢字の書き取りなど知識的な勉強は、必ずしも毎日やる必要はありませんが、日本語の文章を読む勉強は、毎日休まずに続けることで学力がついてきます。

また、読む勉強というのは、問題を解くような形の勉強と比べると、日常の生活習慣と同じようなものですから、子供にとっては勉強をしているという負担がありません。暗唱や読書の勉強は、毎日やる習慣がついていれば、キャンプなどに遊びに行ったときでも、朝起きたらテントの中で暗唱をしてからそれから遊ぶ、というようなことも無理なくできると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119)

これまで、作文は評価を入れて返却しているだけでしたが、もっと面白い企画をと思い、通学教室で全員の作品を展示することにしました。

あまり考えずに、全員の展示発表会としましたが、展示を始めてみると、室内には貼り切れないことがわかりました。(^^ゞ

そこで、教室の入り口までの階段の壁などを使った屋外展示に切り換えました。

粘着テープで壁に固定するので、日差しが強いとテープがはがれてきます。雨や風にも弱そうなので、1週間の展示期間中穏やかな天気が続くことを祈るばかりです。(-人-)

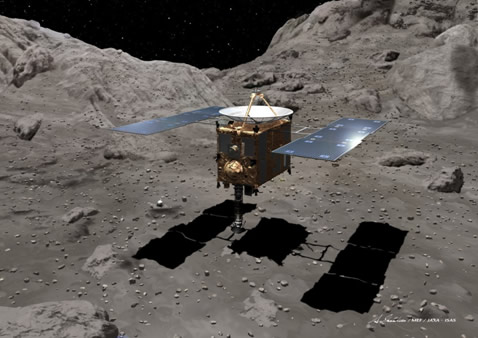

また、同じ期間に、授業開始の1時間前から「はやぶさ」のDVD上映会をすることにしました。

窓をビニールシートでふさぎ、教室の中を真っ暗にして、パソコンとつなげたプロジェクタによる上映です。

みんな熱心に見ていました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26)