10月の実行課題集 1

10月の実行課題集 1

「神無月」と「神在月」

神様は出雲に

十月は神無月。年に一度、神様が出雲大社に集まり、他の国には神様がいなくなるので「神の無い月(神無月)」と言われます。神様が集まる出雲(島根県)では「神在月」と言われます。全国の神様が出雲大社に旅立つ日(10月1日)を「神送り」と言い、よい縁を持って帰ってもらえるように、お弁当としてお餅やお赤飯などのお重や路銀(旅に必要なお金)をお供えします。

縁結びの総本山

では、なぜ神様たちは出雲大社に集まるのでしょう?

出雲大社の祭神は大地を象徴する大国主神。大国主神にはたくさんの子供がいて、その子供たちが全国各地の神様となり国を守るようになりました。子供である神様たちが年に一度出雲大社に戻り、その年の報告や来年の相談をするのです。出雲に集まった神様たちが何について話し合っているかと言うと、ずばり、縁結び! 人々の運命や縁、来年の天候や農作物の出来具合について話をしているのだそうです。そのため出雲大社は縁結びの総本山と言われているのです。出雲大社が若い女性でいずも(いつも)賑わっているのはそのためなんですね。

えびす講

神無月に全国の神様が出雲に行っている間、「私のところには神様がいないの?」と心配になる人もいるかもしれませんが大丈夫。しっかり留守を守ってくれる神様もいます。その代表的な留守神様がえびす神です。ほかにも竃神、金毘羅神、道祖神などがいます。その留守神様を祭るために10月20日に「えびす講」を行います。

各家庭では無病息災や豊作を願って、お赤飯やけんちん汁、焼いた尾頭付きの鯛などをえびす様にお供えします。

尾頭付きの鯛を折り紙で折ってもいいですね。。

10月の実行課題集 2

10月の実行課題集 2

サツマイモの日

栗よりうまい

「栗(九里)より(四里)うまい十三里(9+4=13)」の「十三里」とはサツマイモのことです。

江戸から十三里(約52Km)離れた埼玉県川越のサツマイモが特に美味しかったことから、生まれた言葉です。

収穫期が10月であること、そしてこの十三里から10月13日を記念日として川越いも友の会が制定されました。

お家の人と一緒に、サツマイモの炊き込みご飯を作って、おイモをま~るごといただけば、栄養たっぷりうれしイモん♪

サツマイモの炊き込みご飯

・準備するもの(2合分)

サツマイモ(中1本) しょうゆ小さじ1 塩小さじ1 酒大さじ1 昆布5cm × 10cmぐらい 米2合

・作り方

サツマイモを食べやすい大きさに切ります。

炊飯器にお米とお水(2合分)を入れて、しょうゆ、塩、酒を入れて混ぜます。

サツマイモと昆布を上に置いて炊飯すれば、できあがり!

霜降

10月23日ごろは「霜降」です。期間としての意味もあり、この日から立冬までの間も霜降というそうです。

秋が深まり、露が冷気によって霜となり降り始めるころです。朝晩の冷え込みが厳しくなり、山では紅葉が始まります。この間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼ぶそうです。

ちなみに「霜」と「霜柱(しもばしら)」は似ているようですが、でき方が違います。「霜」は大気中の水蒸気が気温の低下により凍って、植物や地面に付いたものです。一方、「霜柱」は、地中の水分が地中から地表面に向かって移動して、地表面で凍り、伸びて成長したものだそうです。寒い冬の朝などに「バリバリバリ…!」と音をたてて霜柱を壊すのは大人になっても楽しいものですね。

「そうこうしているうちに、霜降になっちゃったね~!」

春を楽しみに

秋は球根を植えるのに最適な季節です。春になると、色とりどりの花が私たちの目を楽しませてくれます。クロッカスにヒヤシンス、チューリップに水仙、フリージアなど、みなさんもよく知っているでしょう。これらはみな、秋に球根を植える花々です。

お庭がなくても鉢植えで気軽に楽しむことができますから、気に入ったお花の球根を用意して植えてみてはいかがでしょうか。

球根の種類によって植え方が異なりますので、買ったものに書いてある説明をよく読んで植えてみましょう。

10月の実行課題集 3

10月の実行課題集 3

オリジナルおみくじ

おみくじ作り

神社に行かなくとも、オリジナルの手作りおみくじでその日の運勢を占ってみてはいかがですか。

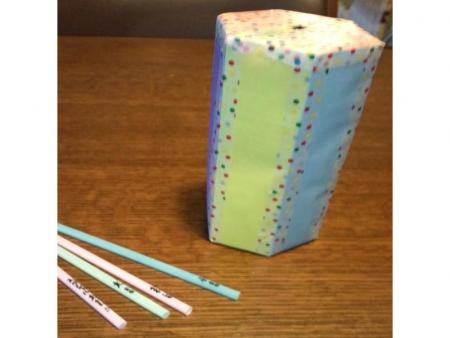

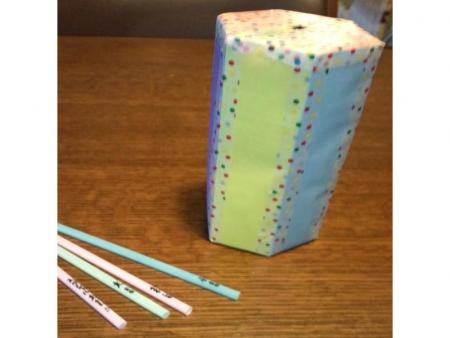

1、筒型のお菓子の箱を用意します。(「チッ○スター」や「コ○ラの○ーチ」などがむいています。)

2、中身のお菓子を食べます。(→これが肝心!)

3、箱のふたをして、ストローや箸が一本通るくらいの穴を開けてテープなどでしっかり固定します。

4、箱に折り紙やマスキングテープ、シールなどで、飾りをつけます。

5、ストローや割り箸を箱より少し短めに切り、下の部分に「大吉」「中吉」「小吉」「末吉」「凶(入れても入れなくてもよし)」などを書き入れ、おみくじを作ります。

おみくじに書く内容は自分でアレンジしてもおもしろいですよ。「鳥にふんを落とされてフンガイしたが、金運アップ!」「かくしたテストが見つかって、今日は凶!」などなど。みなさんのアイデアでいろんなおみくじを作って占ってみてください!

きんもくせいの香り

いつの間にか咲いて、すぐに散ってしまう金木犀。

香りを楽しめるものを作ってみてはいかがでしょうか?

1、布や紙で、小さな袋を作り、そこに金木犀の花を摘んで入れます。

金木犀の香りのにおい袋の完成! ポケットに忍ばせておけばしばらくいい香りが楽しめます。

2、金木犀の香水

金木犀の花を水に浸します。しばらくしたらガーゼや茶こしで花をこします。いい香りの香水の出来上がり。

つかの間の香りを楽しんでみてください。

体育の日

1964年(昭和39年)に日本で初めて五輪大会「東京オリンピック」が行われました。この東京オリンピックの輝かしい成果と感動を記念して「国民がスポーツに親しみ、健康な心身をつちかう日」として、「体育の日」が祝日に定められました。

この日には全国各地で運動会や体育祭、体力測定などのスポーツイベントが行われています。「秋をみつけたこと」が課題になっている生徒さんは運動会やスポーツについて書いてみてもいいかもしれません。

日頃、運動不足の方(特にお父さん)はこのような機会にはりきり過ぎてケガなどしないように気をつけましょう(笑)

母:「体育の日に近くの体育館で体力測定があるけど、行く?」

子:「うん、ぜったいいく!」

10月の実行課題集 4

10月の実行課題集 4

きのこパーティー

きのこのグリル

旬のきのこを使ったパーティーをいたしましょう。おうちの方といっしょに料理に挑戦!

1、きのこのホイル焼き 鮭などの魚といっしょに焼いてもよいですね。

2、きのこの炊き込みご飯 松茸でなくても、香りのよいおいしいきのこはたくさんあります。

3、きのこのクリームスープ 冷凍パイシートでふたを作れば本物そっくり!

4、ベーコンとしめじのパスタ しめじ以外にもいろいろ試して。ニンニクが決め手!

5、きのこのマリネ オリーブオイルで炒めてから、液につけて冷やそう。

最後にとっておきのおすすめメニューは「きのこのグリル」です。

しめじやしいたけを網の上で焼くだけ! おしょうゆを垂らしたり、すだちなどを搾って食べてね!

どんぐりを拾ったら

今年はどんぐりをいくつ拾いましたか? どんぐりはちょっとくふうすると、楽しいおもちゃになります。

★コマ 錐であけた穴に接着剤を垂らし、つまようじを通します。色をつけるときれいですね。

★マラカス ペットボトルやお茶の空き缶に入れると楽器ができますよ。

★やじろべえ 2本の手のように竹ひごを刺しましょう。うまくバランスが取れるように。

★人形作り 木工用ボンドでくっつきます。手芸用の動く目玉をつけてもかわいいです。

注意 使う前に水に入れて、浮いたものは虫食いなので使わないこと。

だんだん秋の色

みなさんは、グラデーションという言葉を知っていますか? 聞いたことがない人は、ちょっと色鉛筆やクレヨンの箱を取り出してみましょう。白・黄色・オレンジ・赤……というように順番に色が並んでいますね。連続して少しずつ色が変化しています。これがグラデーションです。そう、雨上がりに空にかかる虹もきれいなグラデーションになっていますね。

さて、この季節、色とりどりの落ち葉が見られます。この落ち葉を集めてグラデーションを作ってみませんか? 大きく分けて、黄色・赤・緑・茶色などがあると思いますが、一つの色でも、濃いもの薄いものさまざまです。集めたものを分類して、紙に貼ったり、工作に使ったりして楽しみましょう。

11月の実行課題集 1

11月の実行課題集 1

七五三・千歳飴・計量記念日

七五三おめでとう!

「七五三」とは、三歳の男女、五歳の男の子、七歳の女の子が11月15日に神社や寺にお参りをし、無事に成長できたことへの感謝と将来の幸せをお祈りする行事です。昔は医療などが未発達で小さな子供が命を落とすことが多かったことから、「七つ前は神のうち(七歳未満の子はまだ神様のもの)」と言われ、神様が子どもの運命を決めると考えられていたそうです。

「七五三」の由来には次のようなことがあります。

・三歳の「髪置き」のお祝い~江戸時代は三歳までは髪を剃る習慣があったため、髪を伸ばし始める儀式がありました。これを「髪置き」と呼んでいます。

・五歳の「袴着」のお祝い~初めて袴をつける儀式です。男女ともに行われていましたが、江戸時代から男の子だけの行事になりました。

・七歳の「帯解き」のお祝い~七歳になった女の子はそれまでの紐で結んでいた着物から、初めて帯を結ぶ着物を着るようになります。この儀式を「帯解き」といいました。帯をしめることで魂が外に飛び出さないようにする意味もあるそうです。「魂が外に出ていってしまったら、いたましいねえ!」

千歳飴を作ってみよう

千歳飴は、おうちで簡単に手作りすることができます。

【材料】(作りやすい分量)

★粉糖 大さじ4

★クリーミーパウダー 大さじ4

★コンデンスミルク 大さじ2

【作り方】

1.ボールに、粉糖、クリ-ミーパウダーを入れ、よく混ぜる。

2.コンデンスミルクを入れ、手でこねる。

3.まな板の上にラップをしき、ひも状に成形する。

白い千歳飴ができます。2の状態の時に抹茶を加えれば緑色、ココアを加えればチョコレート色の千歳飴もできます。それぞれの色をねじったり、マーブル模様にするのも楽しそうですね。(その場合は、小さじ4くらいの分量がよいでしょう。)

11月1日は何の日

11月1日は、「計量記念日」「寿司の日」「灯台記念日」「紅茶の日」「犬の日」など、いろいろな記念日になっています。

まずは、お酢、砂糖、塩などの分量を計って、太巻き寿司を作ってみましょう。中身は、かんぴょう、玉子焼き、きゅうり、カニカマ、でんぶなど、お好みで。その太巻き寿司を持って、灯台見学に行くというのはいかがでしょうか。見学が終わったら、紅茶を飲みながらおやつタイム。おいしそうなにおいに誘われて、犬も「ワンワンワン(111)」と吠えながら寄ってくるかもしれません。

11月の実行課題集 2

11月の実行課題集 2

文化の日・紅葉狩り

文化の日

11月3日は「文化の日」です。1946(昭和21)年、日本国憲法が公布された日です。平和と文化を重視したこの日本国憲法が公布されたことを記念して、1948(昭和23)年に「自由と平和を愛し、文化を薦める」国民の祝日として定められました。なお、11月3日は、それまでは天長節や明治節と呼ばれ、明治天皇の誕生日による休日となっていました。

この日は、「文化を薦める」ということで、文化祭などが行われ日頃の文化・芸術活動の発表があったり、様々なイベントが催されたりします。自分でも何かを発表したり、作品を出すという人もいるのではないでしょうか。また、それを見に行くという人もいるでしょう。

小学生だと「こどもまつり」のような、参加したり体験したりして楽しめるイベントもありますね。作文のいい題材になりそうです。

台風も過ぎてお天気も安定してきました。ぜひ、いろんなイベントへ足を運び、作文の種を集めてみてください。

紅葉狩り

「秋を見つけたこと」という題名で作文を書く週がありました。友達は、落ち葉、栗、どんぐり、カキ……。いろいろな秋を見つけたようですが、我が家は銀杏を持っていきました。銀杏を拾うところから始め、洗って、皮をむきました。素手でするとかぶれてしまうので、手袋をはめて銀杏をむきました。むいた実を観察すると、実にもオスとメスがあって、形が違うということがわかりました。平安時代では貴族の間で紅葉狩りが流行したそうです。庶民にもこの楽しみが広まったのは江戸時代。紅葉は食べられないので、つまらないという人は、紅葉に限定せず、いろいろな秋を見つけに行くといいですね。

割り箸鉄砲作り

割りばし鉄砲を

作り、

自分の

鉄砲を

使って

射的をします。

割りばしと

輪ゴム、それから、

射的用の

お菓子やおもちゃなどを

用意すれば、

手軽に

遊べます。

http://toy7.net より

11月の実行課題集 3

11月の実行課題集 3

勤労感謝の日・酉の市

勤労感謝の日

11月23日は、は「勤労感謝の日」です。「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝し合う」ことを趣旨として、1948(昭和23)年に制定されました。これは「新嘗祭」に由来し、農作物の収穫を感謝する儀式であったとされています。「働く人に感謝する日」と思いがちですが、それだけではなかったのですね。

言葉の森では「お米」についての課題が最近続いていますが、いつも美味しいお米を食べられることが当たり前なのではなく、目には見えない多くの人々の働きや自然の力によることに感謝していただきたいですね。家族みんなで食事をしたことなど、作文に書けそうです。

そして、家では家族のために働いてくれるお父さんや、お母さん、おじいちゃんやおばあちゃんに感謝して過ごしたいものです。感謝の気持ちをお手伝いやお手紙、「いつもありがとう」の言葉であわらしてみましょう。

酉の市・熊手作り

酉の市とは、例年11月の酉の日に行われる「祭礼」です。「縁起熊手」を売る風習は全国各地にあります。

酉の市に行って、威勢のいい掛け声を聞きながら屋台をのぞくのも楽しいものですが、オリジナル熊手を作ってみるのも面白いと思います。

100円ショップで売られている熊手に、小判、お札、松竹梅、鶴、亀、鯛、扇、花など、縁起のいいものを飾りつけしてください。できあがった熊手は、おうちの人に飾ってもらいましょう。きっと福が舞い込んでくるでしょう。

スライム作り

不思議な触感のスライムを作ってみましょう。

【用意するもの】

ほう砂(薬局で売っています)・洗濯のり(PVAという表示のもの。100円ショップで購入可能。)・好きな色の絵の具・洗面器やボウル・コップ3つ・スプーン

【作り方】

1.コップに洗濯のりを注ぐ。

2.同じ分量の水を用意して、好きな色の絵の具を加え、よくかき混ぜる。

3.コップ四分の一くらいの水を注ぎ、ほう砂をスプーン一杯分加え、よくかき混ぜる。

4.洗濯のり、色水をよく混ぜる。そこへ、ほう砂を入れた水を加えさらにかき混ぜる。

ほう砂を加えるとすぐ、固まり始めます。水気がなくなってきたら手にとってまとめましょう。

11月の実行課題集 4

11月の実行課題集 4

芸術の秋

木の実でアート

石や落ち葉でもさまざまな作品が作れますが、もう一つ、木の実でも手軽に工作を楽しむことができます。公園や林、山などでは、マテバシイ、シラカシ、コナラ、ツブラジイ、トチ、メタセコイヤ、ジュズダマなど、いろいろな木の実を見つけることができます。それぞれのその形をいかして木の実工作が楽しめます。

<用意するもの>

木の実(煮沸消毒した方が雑菌もなくなりますし、どんぐりの割れるのを防ぐことができます。)・接着剤・ピンセット・ハサミ・ポスターカラー(極細)・フエルト生地等・かまぼこなどの木の板

作り方は特に決まっていません。板の上などに、木の実を好きなように置いて接着剤でつけていきます。ポスターカラーで模様や顔を書いてもおもしろいですよ。

身近にある自然のもので芸術の秋を楽しみましょう。「芸術の秋なんて飽き飽きだあ。」なんて言っている人は誰ですか?!

石でアート

秋には山や川へハイキングやキャンプに行くことがあるでしょう。そんな時、少し足下を注意してみると、面白い形の石が落ちていることがあります。そんな石ころを持ち帰り、絵の具でペイントしてみましょう。

よくよく見ているうちに、 「この石は細長くて電車みたいだ」「いや、こちらの石は大好きなあのキャラクターにかっこうが似ている」「いやいや、あっちの石はお父さんの顔の形にそっくり」など、むくむくと想像がわいてくることがあるはずです。思いきって筆を手にとり、そのイメージを石ころに描いてみてください。

描き始める前に石の表面をたわしで洗う、やすりで削るなどしてきれいにしたり、着色が終わったあとにニスを上塗りしたりと、「加工」に一手間かけると、完成度がより高まりますよ。

落ち葉でアート

落ち葉もアートの素材になります。立体的な石ころアートと違うのは、「色合いがそれぞれに異なる」「紙に並べて組み合わせることができる」というところです。

紅葉した落ち葉を使って、赤・白・黄色のチューリップを作ってみたり、茶色の落ち葉をぐるりと一周させて、ライオンのたてがみを作ったり……。たくさん集めて、巨大な生物の姿を作れたら、きっと迫力満点のはず。

さらに、とくに面白いのが「虫食いの穴が空いている葉っぱ」です。 二つ並んで空いた穴が、まるで人間や動物たちの目、口のように見えてきませんか。これが洋服、これが帽子。穴の空いた葉っぱが顔で、五つに分かれたカエデは両手に……といった感じで、森の妖精が作れるかもしれません。

12月の実行課題集 1

12月の実行課題集 1

年賀状・ミカン・吹き矢

ミカンの皮をリサイクル

冬にこたつで食べたい果物といえば、やっぱりミカンですね。みずみずしくてとてもおいしい果物ですが、味だけでなく、さわやかな柑橘の香りが好きという人もいるでしょう。あの香りは、じつは実ではなく皮の方に含まれる「リモネン」という成分によるもの。ですから、食べ終わった皮を捨てずに再利用することで、その香りを生かすことができるのです。

たとえば、柚子湯のようにネットに入れて、お風呂に浮かべるのもいいでしょう。(ミカンやユズの仲間ということで、「オレンジ湯」や「レモン湯」もできるかも!?)あるいは靴の中や電子レンジに入れておくと、消臭の効果が発揮されます。さらに、少し工夫がいりますが、ミカンの皮の使った「アロマキャンドル」や「香水」を作ることもできます。

しかもミカンの皮には、香り以外にも汚れを落とす効果まであり、直接こすったりスプレー洗剤にしたりすることでお掃除にも使えます。ミカンの皮は、まさしく優れものなのです。

食べるだけでは未完成、そのまま捨ててしまってはもったいないですね。

オリジナル年賀状

今は、新年の挨拶もメールで済ませてしまうことが多いようですが、お正月くらいは、自分らしい年賀状を作って送りたいものです。

ネット検索をすると、消しゴムハンコ、木版画、芋版などの作り方が載っています。消しゴムハンコや芋版は、手軽にできるので、まずは、このあたりから挑戦するといいかもしれません。芋版を作った後、版の部分を切り取って、残りを焼いて食べてもおいしそうです。このほかにも、手形や足形(?)を押したり(葉書に収まる大きさであることが条件ですが)、飼い犬の肉球を借りたりするとユニークな年賀状が出来上がるでしょう。

また、この機会に年賀状のマナーについて調べてみると勉強になりますね。

ストロー吹き矢

ストローと綿棒で吹き矢を作ります。ストローは蛇腹の部分を切り取ります。綿棒は半分に切ります。綿棒が矢になります。ストローに綿棒が入らない場合は、綿棒の頭をはさみで切って小さくするとよいでしょう。ストローは綿棒が入る太さで準備した方が吹きやすいです。矢をストローの中に入れて、後ろからふっとふくと矢が飛んでいきます。

できたら、的も作ってみましょう。射的の的のようなものや、当たると倒れる的などいろいろできます。難易度は高いですが、ボール紙に穴をあけて、そこを吹いて通せるか、というチャレンジもできます。

12月の実行課題集 2

12月の実行課題集 2

手作りクリスマス

木の実で作るクリスマスリース

秋に集めた木の実を使って、オリジナルクリスマスリースを作ってみてはいかがでしょうか?

準備するもの

・リース(100円ショップで入手できます)

・木の実(どんぐり、松ぼっくり、つばきの実など)

・リボン、綿、羊毛、毛糸などなど・・

・ボンドかグルーガン

リースに、木の実やリボン、綿などをボンドかグルーガンでどんどんつけていくだけです。

(グルーガンを使う場合はやけどに注意しましょう)

毛糸はぐるぐる巻くだけでもかわいい。

カラースプレーなどがあれば、緑や銀色などに色付けしてもいいですね。

みんなで作って、飾り付け。クリスマスが待ち遠しくなりますね。

松ぼっくりのクリスマスツリー

松ぼっくりでかわいいクリスマスツリーを作ってみましょう。松ぼっくりは、笠が開いていて、形のよいものを選びます。

アクリル絵の具で色を塗ります。緑や白にするとクリスマスツリーらしくなります。ビーズ、BB弾、色紙で作った星、リボンなどをボンドで飾り付けます。雪に見立てた綿をつけてもよいでしょう。

台は、小さな箱やスポンジなどで。これもボンドで固定します。

たくさん作って、それらを組み合わせると大きなツリーにもなります。

手作りオーナメント・ヒイラギの風車

サンタクロース、ヒイラギの葉、トナカイ、鐘、キャンドル、雪だるま、十字架、プレゼントボックス、星、リボン、雪の結晶、天使などのオリジナルオーナメントを作ってみましょう。折り紙、フェルト、紙粘土、厚紙など、身近にある材料で簡単に作れそうです。サンタクロース、トナカイ、天使の顔の部分に家族の写真を貼ってみるのも楽しいですね。

手作りに疲れたら、ヒイラギの葉を使った風車遊びを。ヒイラギの葉は、トゲが葉の中央にあるものを選ぶと回しやすいです。葉のトゲの部分を、親指と人差し指で持ちます。痛くない程度に軽く持つのがコツです。この状態で、葉の上半分(または下半分)に息を吹きかけると、くるくると風車のように回ります。

12月の実行課題集 3

12月の実行課題集 3

冬至は柚子湯でリラックス

「いとこ煮」を作ってみよう

「いとこ煮」とは、硬いものをおいおい(甥)入れて、めいめい(姪)炊き込んでいくことから、甥と姪のいとこにかけて名付けられた料理のことです。小豆とかぼちゃのいとこ煮を作ってみましょう。

<材料>(4人分)

かぼちゃ:400g 小豆:100g(水煮しておく) 砂糖:大さじ4 醤油:小さじ2

<作り方>

1.小豆とかぼちゃに水を加えて20分煮る。 2.砂糖と醤油を加えて味を整え5分煮る。 3.火を止め、しばらく置いて味を含ませれば出来上がり。

冬至とは

冬至とは、二十四節気の一つです。年によって日にちは変わりますが、だいたい12月22日ごろの、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長くなる日を指します。また、この日から、次の節気の小寒前日までの期間を意味することもあります。

冬至には、なんきん(カボチャ)・れんこん・うどんなど、「ん」のつく食べ物を食べると長生きすると言われています。特に、カボチャの煮物は、冬至に食べる食べ物としてよく知られています。この日に小豆粥を食べると疫病にかからないという伝承もあります。

また、冬至に柚子湯に入ると風邪を引かないと言われています。柚子は香りが良いだけでなく、体を温める効果もあります。ゆっくり柚子湯に入って、心も体もリラックスさせたいですね。お隣に柚子の木があったら、柚子の実を一つゆずってもらうといいかもしれません。

「ん」のつく食べ物

「ん」のつく食べ物は、「なんきん」、「れんこん」、「うどん」のほかにどんなものがあるでしょうか。「だいこん」、「いんげん」、「ぎんなん」、「みかん」、「れもん」、「きんかん」、「にんじん」、「かんてん」、「あんぱん」、「かつどん」……。ほかにもいろいろありそうですね。

食べ物以外の「ん」のつくものも、思いつくだけ言ってみましょう。「ずきん」、「ずかん」、「すいぞくかん」、「たいいくかん」、「おめん」、「みほん」、「せんすいかん」、「あきかん」、「がめん」、「しつもん」……。意外とむずかしいですね。なかなか簡単には見つかりませんね。

12月の実行課題集 4

12月の実行課題集 4

お坊さんも走る! 師走

正月事始め

12月13日は「事始め」とも言い、年神様を迎えるために様々なお正月の準備を始める日です。

・煤払い~昔はほとんどの家に囲炉裏があり煤がつきやすかったため、行われていました。現在は、お寺や神社などでお堂やご本尊を清めるための煤払いが行われています。年神様を迎えるための神聖な行事とされ、家庭では神棚や仏壇の掃除をします。

・松迎え~昔は、門松のための松やお雑煮を炊くための薪を取るために恵方の山へ行く習慣がありました。門松やしめ飾りは年神様が降りてくる目印と考えられ、12月26日から28日に飾るのが一般的です。29日は「苦松」「苦立て」といってきらい、31日も「一夜飾り」で一夜では年神様への誠意に欠けるとしてきらう風習があります。

大晦日

毎月の30日(月末)を「晦(みそか)」というので、一年の最後の晦を「大晦日(おおみそか)」といい、この日の夜を「年越し」といいます。

・年越しそば~大晦日には縁起ものであるそばを食べる風習があります。この風習は江戸時代から始まったといわれ、「そばのように細く長く寿命や幸福が続くように」との願いが込められています。そばはうどんなどに比べて切れやすいことから、「年切りそば」といって「その年の苦労や災いを断ち切って新年に持ち越さない」という意味もあるそうです。また、金箔職人が作業場で散った金を、練ったそば粉で集めたことから、「金運がよくなる」との説もあるとか。家族そろって年越しそばをいただき、よい一年のしめくくりにしたいものですね。

父「今年の年越しそばはどんな味かな?」

母「できましたよ~。」

父「お~、みそ(味)か~!」(味噌そばなんてあるんかいな?)

新年を迎えるために

・掃き納め~大晦日にする掃除のことをいいます。元旦の掃除は「福を掃く」として縁起が良くないとされています。一年最後の日にきれいに掃除をして、新しい年を迎えたいものですね。

・年の湯~大晦日の夜にお風呂に入ることをいいます。今は毎日入るのが当たり前なので意識しませんが、昔は一年の垢を落とす特別な入浴だったそうです。大掃除できれいにした風呂に入り、身も心もきれいさっぱりにして新年を迎えたいですね。