印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8

■9月19日(月)、22日(木)は休み宿題

■言葉の森のFacebookグループの紹介

■小学校低学年のときほど長続きする作文の勉強を

■頭をよくする作文の勉強法(その2)――作文をきっかけにした親子の対話作り

■受験コースのアンケートから(その4)

|

|

||

|

言葉の森新聞

2016年9月2週号 通算第1434号

https://www.mori7.com/mori/ |

森新聞 |

|

|

|

||

|

|

||||

| ■9月19日(月)、22日(木)は休み宿題 |

|

9月19日(月)、22日(木)は、休み宿題です。 先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室まで振り替えのお電話をして、説明をお聞きください。(平日9時~19時50分) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 ※課題の説明の動画「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/ |

|

|

||||

| ■言葉の森のFacebookグループの紹介 |

|

言葉の森では、テーマ別のFacebookグループを運営しています。 現在メンバー数の多いグループと、今後メンバーが増えると予想されるグループは、次のとおりです。(五十音順) ここでさまざまな情報交換をしていきたいと思います。それぞれのテーマにご関心のある方は、ぜひご参加ください。グループへの参加退会はいつでも自由にできます。 ▼暗唱検定の小道(4名) https://www.facebook.com/groups/ansyou/ 暗唱検定に取り組んでいる人、取り組もうと思っている人のための情報交換をしています。 ▼親子で遊ぼうワンワンワン(96名) https://www.facebook.com/groups/wanwanwan/ 家庭で楽しくできる子供たちの遊びを紹介、共有します。 ▼家庭学習のすすめ(99名) https://www.facebook.com/groups/kateigs/ 家庭学習の進め方に関するさまざまなアイデアや工夫を紹介します。 ▼帰国子女の原(376名) https://www.facebook.com/groups/kikokusijo/ 帰国子女、又は、海外で暮らす邦人子弟の日本語教育の情報交換をしています。。 ▼教育の丘相談所(63名) https://www.facebook.com/groups/kyous/ 子供の教育に関する相談や質問を何でも受け付けています。 ▼行事と季節の家庭学習(55名) https://www.facebook.com/groups/gyouji/ 日本に伝わる行事や季節を生かした暮らしを提案し、さまざまな実例を紹介します。 ▼就職と仕事と人生と独立の坂道(76名) https://www.facebook.com/groups/sijido/ これからの世の中でどういう仕事をし、どういう人生を送るかという話題で話をします。 ▼受験作文小論文の岸(34名) https://www.facebook.com/groups/sakubun/ 中学入試から大学入試まで、受験で作文小論文を使う人のための情報交換の場です。 ▼小1からの親子作文(14名) https://www.facebook.com/groups/yousaku/ 幼長、小1、小2のまだ作文をあまり書けない子のための親子作文の情報交換をします。 ▼小学校最初の3年間でさせたい勉強、読書、遊び(5名) https://www.facebook.com/groups/sannenkan/ 小学校最初の3年間の子供の勉強、読書、遊びなど、生活全体を考えます。 ▼森林プロジェクト(273名) https://www.facebook.com/groups/shinpro/ 言葉の森の作文指導システムを使った作文指導に関心のある方のための情報交換の場です。 ▼中学生の勉強相談室(398名) https://www.facebook.com/groups/tyuubenn/ 中学生の勉強の仕方や勉強の内容に関する相談を受け付けています。 |

|

|

|

▼中学生保護者の勉強相談室(58名) https://www.facebook.com/groups/tyuuho/ 中学生の保護者の、子供の勉強などに関する相談を受け付けています。 ▼読書の好きな子になる庭(1002名) https://www.facebook.com/groups/dokusho/ 子供たちにすすめたい本などを紹介し、読書に関する情報交換を行います。 ▼日本語for外国人の島(373名) https://www.facebook.com/groups/gaikoku/ 日本語を学ぶ外国人、及びそれを応援する日本人の交流の場です。 |

|

|

||||

| ■小学校低学年のときほど長続きする作文の勉強を |

|

作文の勉強というものは、子供が小学校低学年の間は誰でもそれなりに教えることができます。 それは第一に、低学年のころは、その日にあったことがそのまま作文の題材になるからです。題材選びが簡単にできるのです。 子供たちは、毎回「今日のこと」というような題名で書いても飽きません。毎日が楽しい生活で、その生活自体が価値ある題材に思えるからです。 これが学年が上がり、小学4年生ぐらいになると、子供なりに他の人に読まれて価値あるものと思われるような題材を選びたいという気持ちが出てきます。すると、「書くことがない」という場合も出てくるのです。 言葉の森での作文課題は、小学2年生までは自由な題名、小学3年生以上は題名課題と感想文課題になっています。これは、それぞれの学年の子供たちの実態に合わせたものです。 低学年の子どもたちの作文指導がしやすい第二の理由は、このころの子供たちは、直すことがたくさんあるからです。 書かせて、間違いを直せば、それがそのまま指導のようなものになります。 しかし、これは作文の指導というよりも、原稿用紙の使い方と日本語の表記の仕方の指導にすぎません。 子供たちの作文指導が難しくなり始めるのが小学3、4年生ごろからで、本格的な作文指導になるのが小学5、6年生からです。 子供が5年生になると、考える力がついてくるので、子供自身よりよいものを書こうと思うようになります。すると、作文を書くことが急に難しく感じるようになってくるのです。 子供たちに自由に作文を書かせると、学年に応じて字数はどんどん伸びていきます。しかし、字数の伸びは小学4、5年生までで、6年生になると今度は字数が下がってきます。 それは、書く課題が難しくなるということもありますが、それ以上に、子供たちがよりよいものを書こうとして考える作文になるので、長く書けなくなるということなのです。 だから、小学1年生の作文は、この小学6年生の考える作文につながる形で指導されなければなりません。 言葉の森の作文指導では、小学1年生から勉強を始めた生徒が、高学年になり、更には中学生になり、高校生になるまで同じ先生のもとで勉強を続けることができます。 だから、最初は書くことが苦手だった子が、やがて楽に書けるようになり、考える力もついていくのです。 ところが、こういう先の流れまで意識しながら作文指導をしている教室はあまりないと思います。 小学生の作文教室は、小学生までで終了です。中学生までカリキュラムがあるとしても、実際には中学生まで続ける子は多くありません。まして、高校生まで指導できるカリキュラムがあり実際に高校生も指導しているという教室はほとんどないと思います。 小学1年生から3年生のころは、誰が教えてもそれなりに面白い作文が書けるので、それで問題がないように思ってしまうのです。 問題が出てくるのは、小学5年生で感想文の難しい課題が出てくるころです。 更に、公立中高一貫校の入試に出てくるような課題に取り組むようになると、書ける子と書けない子の差がはっきり出てきます。 学習塾などでは、このときの作文が書けない子に対する指導は、たぶんないと思います。もちろん、よく書ける子に対する指導もありません。 作文を書かせて、よく書けた作文とあまりよく書けていない作文を並べて、それぞれの生徒の努力でよく書けるようになれというような指導になってしまうことが多いと思います。 作文は、低学年のときは誰でも教えられます。しかし、高学年になると同じようには教えられません。 だから、学校でも、作文指導は低学年のときはよく行われますが、高学年になるとだんだん教えられなくなり、中学生や高校生になると、ほとんどの学校では全く作文の指導というものはなくなってしまうのです。 本当は、学年が上がるほど作文指導は大事になってきますが、実際は学年が上がるほど作文指導というものがなくなっていくのです。 習い事は6歳からという言葉があります。6歳のころから始めた習い事は、一生続けられるものになります。 だから、この小学校低学年の時期の習い事の選び方は、先まで続ける展望で選ぶことが大事です。 ただ小学1年生の子供を教えるのではなく、その子が小学校高学年になり、更には、中学生、高校生になったときのことも考えて教えていく必要があるのです。 |

|

|

||||

| ■頭をよくする作文の勉強法(その2)――作文をきっかけにした親子の対話作り |

|

作文の勉強が頭をよくするという話の続きです。 頭をよくするためには、難しいことを関心を持って考えるという過程が必要です。 これは、考えてみればあたりまえのことです。複雑なことを考えればそれに対応して考える枠組みができるので、それが他の勉強などにも生きてきます。 しかし、その難しいことは、ただ考えるわけにはいきません。興味のあることでなければ、人間は考えようと思わないからです。 遊びが子供の頭をよくするのは、遊びという興味のあるものに取り組むことを通して、その遊びに必要なことを考えようとするからです。 だから、同じような遊びであっても、子供が自分なりに工夫できる余地のあるものが、教育という観点から考えた場合はよい遊びと言えます。楽しいことが遊びの基本ですが、楽しければいいものではないということを大人は考えておく必要があります。 では、遊び以外の生活面で、子供が興味を持って難しいことを考える場面は何かというと、それは親子の対話なのです。 子供、特に小学校低学年までの子供は、親の言うことを関心を持って聞きます。それが興味深い話であれば、なおさらです。 ここで、親の話し方が重要になってきます。 親が子供に話しかけるときに、わかりやすく、面白く、かつ楽しい雰囲気で話すことが大事ですが、更に、もうひとつ「難しく話す」ということもまた大事なのです。 難しく話すというのは、難しい語彙も入れながら話すということと、難しい構造の文で話すということと、理解が難しい複雑な内容のことを話すという三つの面があります。 こういう高度なことできるいちばんの存在が、子供にとっての親です。 そして、そういう面白く高度な話をするきっかけにできる最適の機会が作文なのです。 作文には、子供が自分の興味を持っていることを書きます。すると、その作文を見て、お父さんやお母さんが関連した似た話を、お父さんやお母さんの体験談などを盛り込みながら話しやすくなります。 子供は、両親の体験談を聞くのが大好きです。その体験談を通して、自分の生き方の基盤を築いているのだと思います。 しかし、何もないところに、親が突然自分の体験談を話すというのは、話す材料が見つからないときはきっかけがつかみにくいのです。 しかし、子供の書いた作文があれば、それを題材にしていろいろな話の案が浮かびます。 また、毎週作文を書くとい課題があると、それが自由な題名の作文の場合は、話題作りを工夫することができます。 その話題作りとは、特に大がかりな遊びをしたり、どこかに出かけたりする必要はありません。日常生活の中で、ちょっとした一工夫で子供にとって新しい経験になるようなことを企画することができます。 例えば、日曜日などに、「じゃあ、今日は一緒に玉子焼きを作ってみようか」などということでいいのです。 その玉子焼き作りの過程でも親子の対話が生まれますが、それを子供が作文に書けば、またその作文をきっかけにして親子の対話ができます。 その親子の対話の中に、親自身の子供時代の体験などを盛り込みながら、面白い、しかし高度な話をしていくことができるのです。 小学校低学年のうちに、そういう親子の対話の習慣を作っておくと、子供が小学校中学年になり、作文の課題に感想文が入ってくるようになると、対話は自然により高度なものに発展していきます。 そして、その小学校中学年のころに、高度な対話を楽しく続けていれば、子供が小学校高学年になり、作文の課題が説明文や意見文の難しいものになったときに、更に行動な話を自然に続けていけるようになるのです。 (つづく) |

|

|

||||

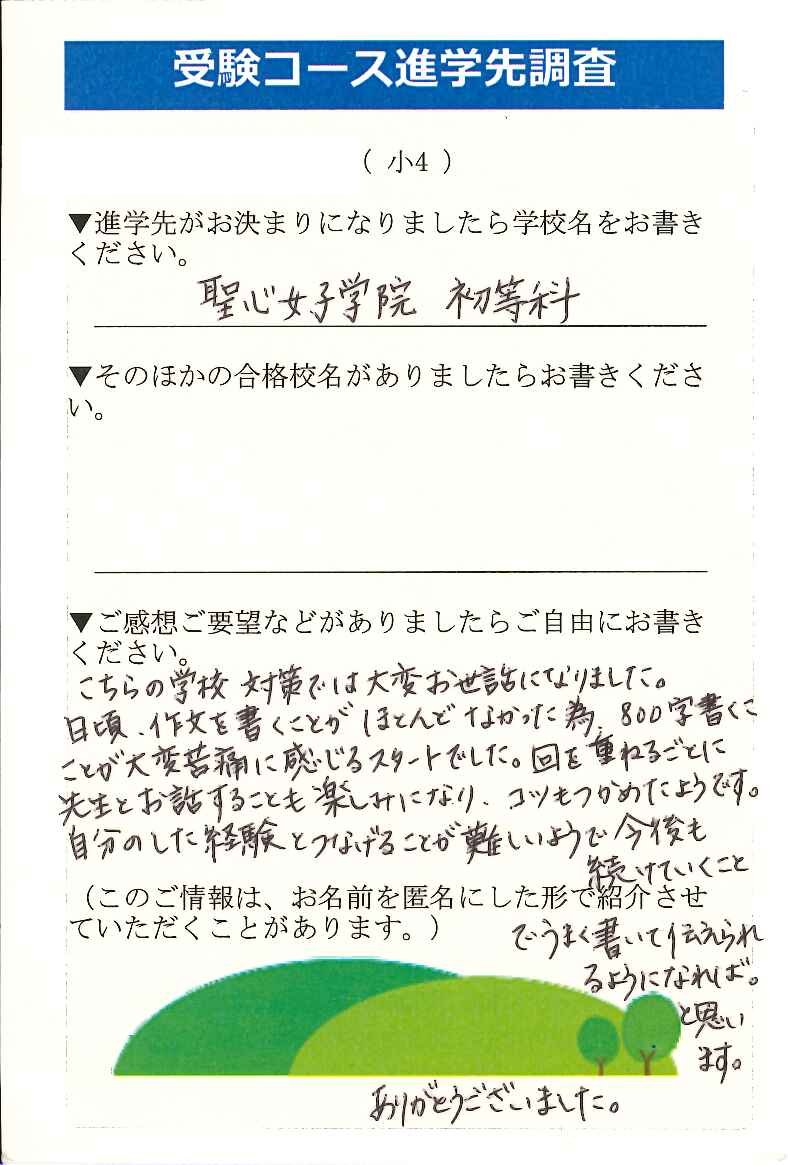

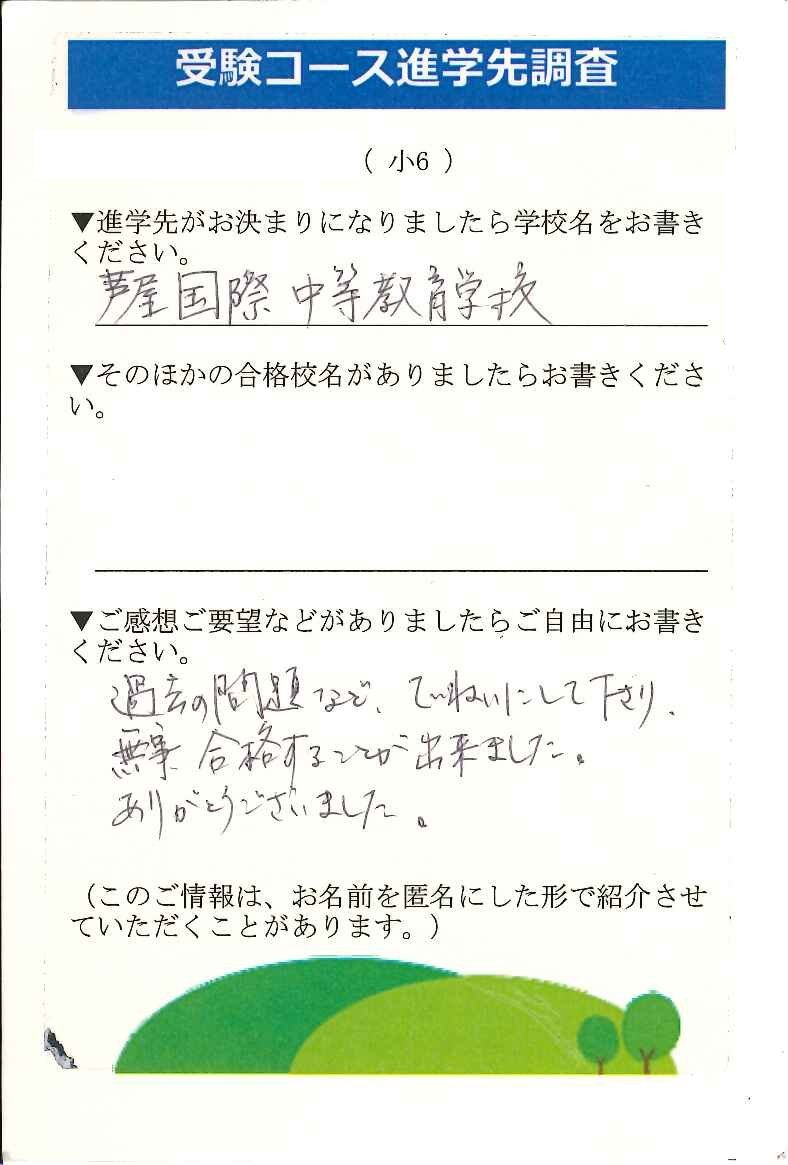

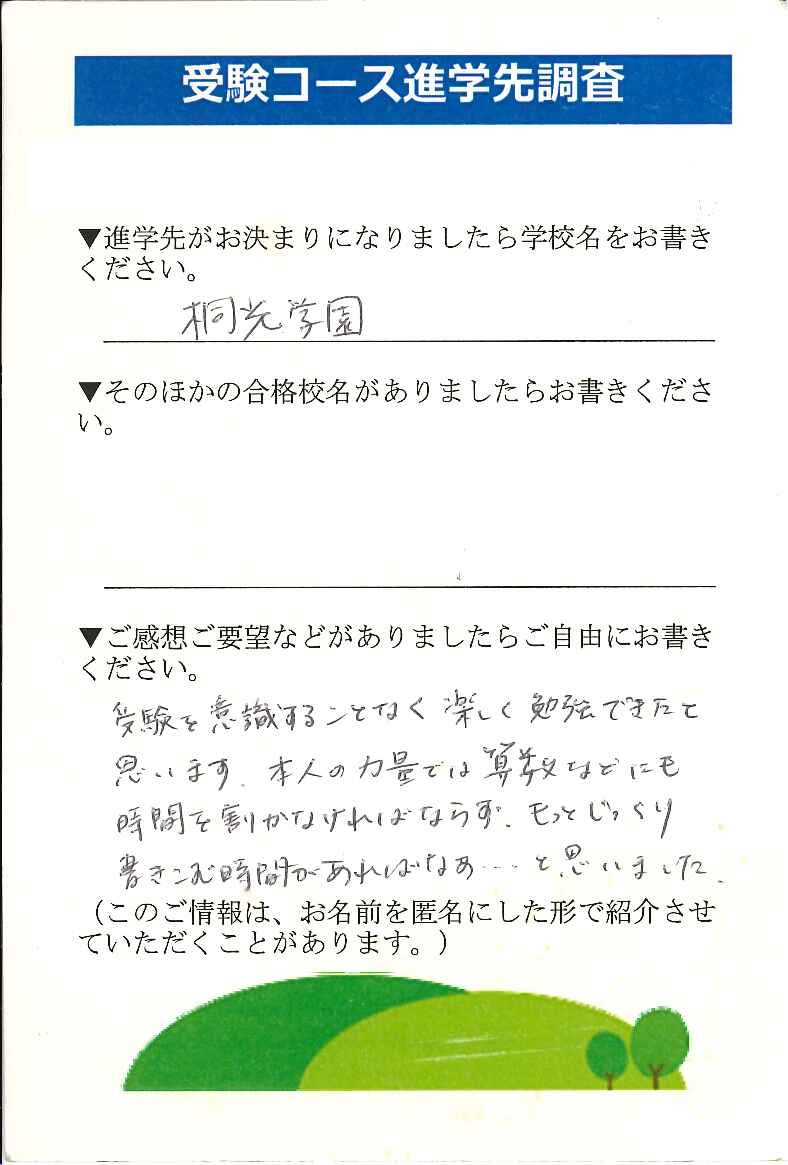

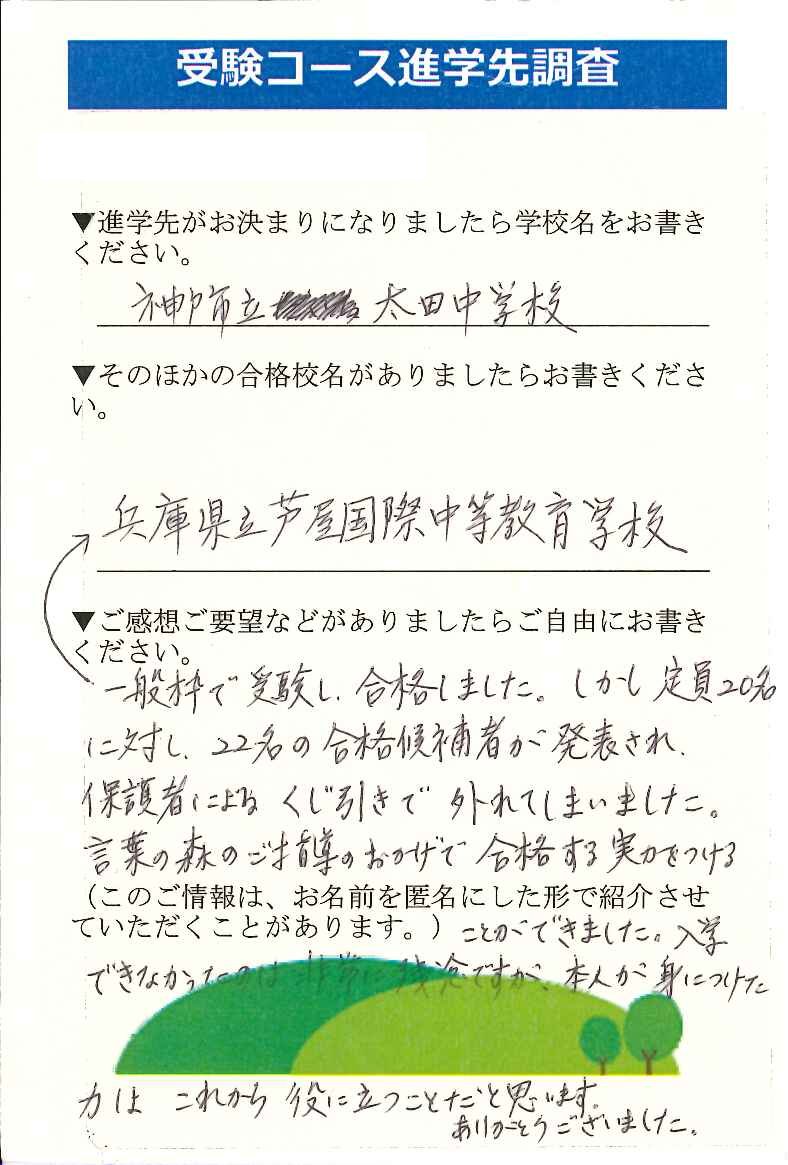

| ■受験コースのアンケートから(その4) |

|

|

|

||||