2020年度入試改革に対応

人間的な触れ合いのある新しい通信教育

言葉の森

小6の作文は中高生の小論文の土台

電話指導作文、思考発表クラブ、自主学習クラス

考える力、読書を楽しむ力、家族との対話、新しい経験、勉強の自主性を育て、小中高時代の学力の土台と、豊かな感性と個性を育てます。

電話指導作文はこんな勉強です。

先生から毎週電話があります。

(電話は希望の曜日時刻を指定できます。)

▼

先生が生徒と話をしその日の作文の書き方を説明します。

(それぞれの生徒に応じた書き方のポイントを説明します。)

▼

電話のあと生徒はすぐに作文を書きます。

(時間を空けずにすぐ書くことが作文の勉強をスムーズに続けるコツです。)

▼

途中で質問があればいつでも事務局に電話で聞くことができます。

(ただし、先生が詳しく説明しますので、質問はほとんどありません。)

▼

書いた作文は翌日の午前中までにポストに投函してください。

(作文は原則として1週間後に返却しますが、郵便事情によっては遅れることもあります。)

▼

次週の課題の準備をします。

(準備は、書くことを決めたり、似た話を考えたり、家族に取材したりすることです。)

(思考発表クラブに参加して、準備の授業を受けることもできます。)

▼

次の週まで家庭で自習をします。

(自習の内容は、読書、音読、暗唱など自由に決めてください。)

(自主学習クラスに参加して、自習のチェックを受けることもできます。)

思考発表クラブはこんな勉強です。

指定の時間に思考発表クラブのウェブ教室に参加します。

(学年別の空き教室は「クラス一覧表」又はお電話でお確かめください。)

https://www.mori7.com/teraon/shlist.php

▼

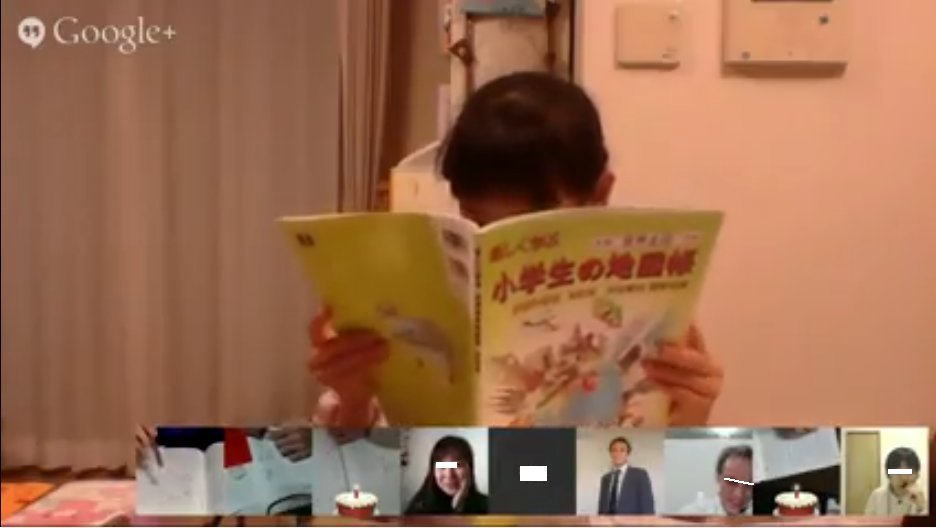

自分の読んでいる本をみんなに紹介します。(読み聞かせの本も可)

▼

1週間の勉強や経験の発表をします。

▼

10分間のウェブ授業があります。

▼

ウェブの授業をもとにその日の勉強をします。

▼

先生と保護者が懇談をします。

▼

発表作品は次週までにアップロードしてください。

(発表するものは、作文構想図、算数の似た問題、経験や実験の写真など自由です。)

(思考発表クラブは、定員制のため、参加をお待ちいただくことがあります。)

自主学習クラスはこんな勉強です。

その日の勉強予定をウェブに書き入れます。

(国語問題集読書、算数問題集、暗唱練習、読書など。)

▼

希望の時刻に自主学習クラスのウェブ教室に参加します。

(平日16:30~20:00の間で自分の希望する時間帯。終了時の時刻は17:30~20:50になります。)

▼

自分で決めた勉強をします。

▼

終了時の10分間先生からの電話があります。

▼

電話でその日の勉強の説明をします。

▼

電話で先生の質問に答えます。

▼

音読や暗唱の練習をする人は授業のない日も練習の音声を先生に送れます。

(練習の音声の送信には、skypeのビデオメッセージが利用できます。)

小6の作文は、その後の中高生の小論文の土台となる書き方を練習します。

だから、言葉の森では、高3の受験生も、社会人も、作文の勉強をスタートするときは、小6の課題から始めるのです。

小6のころは、書く力とともに読む力もまた大きく成長する時期で、ものごとの抽象的な本質を読み取る力が育つのもこの時期です。

小6の作文の書き方をしっかり身につければ、それは将来もずっと生きて使える文章力になります。

だからこそ、小6の作文を小学生の作文の仕上げと考えるのではなく、中学生高校生の作文小論文の土台と考えるカリキュラムで勉強していくことが大切になるのです。

2. 2020年度入試改革に対応した学習

2020年の入試改革で、大学入試は大きく変わります。

これまでの知識偏重の試験は減り、考えて書く問題が出てきます。

これまでは、早めに解法の知識を詰め込む勉強を始めた人が有利でした。

しかし、過度の詰め込み勉強の弊害は、思考力や応用力の不足という形であらわれてきました。

これからの入試は、知識はある程度の土台ができていればそれで十分で、大事なのはその知識を生かして何を考えどう表現するかという試験になってきます。

その思考力や応用力、更には創造力を育てることがこれから必要になってくるのです。

3. 思考力は考える読書と対話の中で育つ

思考力は、思考力を高める問題集のようなものではつきません。

問題と答えという形で出されるものは、答え方を覚えれば誰でもできるようになるからです。

本当の思考力は、答えのない問題を考えることで身につきます。

それが考える読書です。

その読書を生かすのが、親子で楽しく考える対話をすることです。

言葉の森の思考発表クラブでは、子供たちどうしの読書紹介で読書の意欲が高まります。(読書には読み聞かせ読書も含む)

そして、毎週の作文課題を構想図として書くことで、親子の対話が深まります。

思考力は、読書と対話のような日常的な生活のレベルを上げる中で育っていくのです。

4. 読書の習慣をつけるには読書をすること

昔は娯楽が少なかったので、子供たちは自然に読書をしました。

今は家庭の中に豊富な遊びの機会があるので、自然に任せていては読書はなかなか進みません。

読書好きな子を育てるには、毎日読書をすることです。

読書好きになるから読書をするのではなく、読書をするから読書好きになるのです

自主学習クラスでは、毎回読んでいる本を先生に紹介し、家庭学習のあとのあまった時間を読書にあてます。

先生との対話の中で、それまで全く本を読まなかったような子が、すぐに読書をする習慣を身につけていきます。

5. 家族の対話の機会が子供が成長しても続く

言葉の森の作文は、作文を書くだけの単独の勉強ではありません。

作文を書くために、読んだり見たり経験したりすることによって書く内容を深め、身近な家族に取材して書く内容をふくらませます。

このときの家族の対話の習慣が、家庭の文化の中に根づくのです。

小学校高学年から中学生にかけて作文の課題が難しくなる時期に、親子の対話の土台があると、作文の勉強は無理なく高度なものにしていけます。

親子の対話の習慣がある子は、ほかの人との人間関係もうまくできるようになります。

6. 子供は新しい経験をすることによって学ぶ

勉強とは、教科書に載っている知識を覚えるようなことではありません。

特に、これからは、調べればわかることまで知識として記憶しておく必要はなくなります。

人間にとって大事な知識は、自分の経験の中から自分なりにつかんだ知識です。そういう知識が考える力の土台になります。

そのためには、子供時代からいろいろな経験をし、新しいことに挑戦していくことです。

思考発表クラブでは、そのときどきの季節の話題に関連した作文を書く準備として、家庭でできる身近な経験を紹介します。

経験を通して身につけた知識が、これからの学力に必要な生きた知識となるのです。

7. 小学生の勉強は量や質よりもまず自主性

小学生のころの勉強は、やろうと思えばかなり多くのことができます。また学年より先の勉強まで進めることもできます。

しかし、そこで競争や褒美によってさせた勉強は、学年が上がるとやがて意味がなくなります。

それは、学年が上がればどの子も同じ水準まで追いつくようになるからです。

勉強で大事なことは、たくさんすることでも先取りすることでもなく、自主的に取り組む習慣を身につけることです。

自主学習クラスでは、子供の家庭での学習を先生が見守りアドバイスをします。

自分のペースで、自分の意志で勉強をしているという感覚が子供の自主性を育てていくのです。

8. 小中高と年齢が上がるにつれて学力が伸びる

小学生のころによく勉強していた子が、年齢が上がるにつれて勉強をしなくなるということがときどきあります。

それは、低学年のころから単調な勉強を続けるうちに、勉強そのものに飽きてしまうことがあるからです。

小学生の時期は、たっぷり遊び、自主的に勉強し、読書や対話や発表の中で、生きた学力をつけていく時期です。

生きた学力を身につけた子は、学年が上がるにつれて勉強の面白さに目覚めていきます。

そして、大学生や社会人になってからも、新しいことを学ぶ姿勢を持ち続けられるようになるのです。

9. 作文の勉強で思考力と感性と個性を育てる

子供たちは、言葉によってものを感じ取り、言葉によって考え、言葉によって表現します。

言葉が豊富であるほど、感じ方、考え方、表現の仕方も豊富になっていきます。

その豊富な言葉が子供たちの個性を生み出します。

言葉の森では、作文を書く勉強を通して、読む機会や話す機会を増やす指導をしています。

また、希望者には、日本の古典の文章の暗唱を誰でも楽にできるように指導しています。

これからの時代に必要なのは、豊かな語彙に裏打ちされた思考力と感受性と個性なのです。

10. お子様の生活パターンに合わせた学習ができる

言葉の森の勉強は、お子様の生活パターンに合わせて自由に組み合わせることができます。

例えば、次のような組み合わせです。(単独で受けることもできます。)

【例】

・月曜日は、18:30から45分間、電話指導作文(曜日と時刻時間は自由に決められます)。

・火曜日は、18:00から45分間、思考発表クラブ(曜日と時刻時間は決まっています)。

・金曜日は、17:30から45分間、自主学習クラス(曜日と時刻時間は自由に決められます)。

(勉強の選択と組み合わせは、あとで変更することもできます。)

(自主学習クラスは月~金の間で1~5回行うことができます。)

○月額受講料(いずれも授業は週1回です。ただし、自主学習クラスは月~金の週5回まで受けられます。)

作文 :8,434円/月

思考発表クラブ:2,160円/月

自主学習クラス:2,160円/月(受講回数が週n回の場合は2,160×n円)

共通入会金 :10,800円(ご兄弟の場合は1人分)

(作文の授業を受けている場合は合算した自動振替になります。作文の授業を受けていない場合は3ヶ月の前納振込みとなります。)

体験学習は、ウェブフォーム、又はお電話でお申込みください。

●電話指導作文、思考発表クラブ、自主学習クラスのいずれも2回の無料体験学習ができます。

●電話指導作文を受講される場合は、勉強開始時の10分間の電話指導を受ける曜日・開始時刻をお決めください。

電話指導作文は、お母様に電話を代わっていただきますので、電話開始時にお母様が参加できる時間をお選びください。

●思考発表クラブを受講される場合、学年別の空き教室は「クラス一覧表」でごらんいただくか、お電話でお問い合わせください。

https://www.mori7.com/teraon/shlist.php

思考発表クラブは、最後の15分間保護者懇談をしますので、できるだけ保護者がその懇談に参加できる時間にしてください。

●自主学習クラスを受講される場合は、勉強終了時の10間の電話指導を受ける曜日・終了時刻をお決めください。

自主学習クラスは、終了時の10分間保護者面談をすることがありますので、できるだけ保護者がその面談に参加できる時間をお選びください。

●それぞれの体験学習は、お子様の負担がないように時期をずらすなど工夫をしてご参加ください。例えば、最初に思考発表クラブを受講し、慣れてきてから電話指導作文を受講し、それも慣れてきてから自主学習クラスを受講するというようなかたちをおすすめします。

●体験学習に際してご連絡いただくもの

○体験学習の種類(電話指導作文・思考発表クラブ・自主学習クラス)。

○お子様のお名前、学年、ご住所、お電話番号。

○体験学習の希望の曜日、時刻:

▽電話指導作文(__曜日 開始時刻__時__分)

開始時に電話がありますので、ご希望の開始時刻をお書きください。作文を書く時間は個人差がありますが、短い場合は15分程度、長い場合は1時間半程度です。土曜日午後と日曜日は授業はありません。

▽思考発表クラブ(__曜日 開始時刻__時__分)

学年別の空き教室は「クラス一覧表」でごらんいただくか、お電話でお問い合わせください。時間は45分間です。

▽自主学習クラス(__曜日 終了時刻__時__分)

終了時に電話がありますので、ご希望の終了時刻をお書きください。終了時刻の範囲は17:30~20:50です。土曜日と日曜日の授業はありません。

○体験学習の開始日:

電話指導作文(__月__日__曜)

思考発表クラブ(__月__日__曜)

自主学習クラス(__月__日__曜)

(祝日・第5週目はお休みです)

○電話指導作文は教材をお送りしますので準備していただくものはありません。

○思考発表クラブは、小学生は「これでわかる算数(該当学年)」(文英堂)です。

幼稚園年長は「きそがためドリルかずとけいさん入門」(受験研究社)です。

教材は思考発表クラブに入会を決められてからでも結構です。

○自主学習クラスは、小学生は「ハイクラステスト国語読解力(該当学年)」(受験研究社)です。

幼稚園年長は「きそがためドリルひらがな入門」(受験研究社)です。

自主学習クラスはこの問題集で問題集読書の自習を行います。

○思考発表クラブと自主学習クラスは、インターネットに接続できるウェブカメラ付きパソコン、又は、タブレット、スマホが必要です。

画面の大きいパソコンの方が操作しやすくなりますが、いずれの端末からでも参加できます。

●googleハングアウトの接続練習

○思考発表クラブと自主学習クラスのウェブ教室となるGoogleハングアウトは、利用されている方が少ないので、接続テストや接続練習を随時行えるようにしています。希望される方は、ご相談ください。

接続練習は、言葉の森のホームページにあるGoogleハングアウトのリンクから行うことができます。

ウェブからのお申込み

▼言葉の森の作文体験学習

https://www.mori7.com/ftaikenn.php

▼思考発表クラブと自主学習クラス

https://www.mori7.com/teraon/teraform.php

お電話によるお申込み

045-353-9061(平日9:00~20:00 土曜9:00~12:00)

ファクスによるお申込み

045-353-9063(24時間)

▽申込用紙は、下記のページのものをご利用ください。ご郵送も受け付けております。https://www.mori7.com/mousikomi.php

言葉の森では、子供たちが書いた作文を発表する場として、小学生新聞や各種コンクールに応募することをすすめています。

しかし、それは、入選や受賞だけを目的としたものではありませんから、先生の手などはもちろん加えていません。普段の作文の中でよく書けたものを応募するようにすすめています。

【2016年の入選記録】

| 題名 | 学年 | 出身 | 掲載 | 日付 |

| 科学の甲子園 | 高3 | 東京都 | 第五回科学の甲子園優勝 | 20160112 |

| 静摩擦係数の待機時間依存性 | 高3 | 東京都 | 京大サイエンスフェスティバル | 20160112 |

| 春夏秋冬楽しく俳句 2 | 小3 | 岡山県 | 朝日小学生新聞 | 20160112 |

| プラネタリウムだ! | 小3 | 福岡県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160114 |

| がんばって作った朝食 | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 | 20160114 |

| がんばった山登り | 小3 | 神奈川県横浜市 | 朝日小学生新聞 | 20160114 |

| 文化というものは | 中1 | 福岡県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160114 |

| しゅくだいはさかあがり | 小3 | 新潟県 | 第四十四回新潟県読書感想文 | 20160115 |

| ひびきなだビオトープ | 小2 | 福岡県 | 平成27年度福岡県小学校文集 | 20160119 |

| デザートつくってみて | 小3 | 愛知県 | 中日新聞 「発言」 | 20160120 |

| 七月三日金曜日成功したぞ宝島 | 小4 | 長野県 | 上伊那文集 | 20160125 |

| 納豆となめこ汁 | 小6 | 北海道 | 朝日小学生新聞 | 20160128 |

| はじめてのラーメン屋 | 小3 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 | 20160128 |

| 遅刻 | 高2 | 神奈川県 | 国語総合 課題 | 20160201 |

| トイレ | 小3 | 愛知県 | 毎日小学生新聞 | 20160215 |

| がんばって作った朝食 | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160215 |

| 納豆となめこ汁 | 小6 | 北海道 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160215 |

| 手紙 | 小6 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160215 |

| 真っ赤な秋 | 小5 | 神奈川県 | 毎日小学生新聞 | 20160221 |

| 学校の給食 | 小2 | 兵庫県 | 朝日小学生新聞 | 20160225 |

| 雪かきポカポカ | 小4 | 北海道 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20160225 |

| 虫ってすごい | 小2 | 福岡県 | 第六回 あなたにあいたくて | 20160308 |

| こままわし | 小2 | 埼玉県 | 朝日小学生新聞 | 20160310 |

| コーヒーどうぞ | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 | 20160310 |

| 学校の給食 | 小2 | 兵庫県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160310 |

| ぼくは、たこやきやさん | 小3 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 | 20160324 |

| 曽祖父からのメッセージ | 中2 | 兵庫県 | 西宮市教育委員会 | 20160401 |

| こままわし | 小2 | 埼玉県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160408 |

| ぼくは、たこやきやさん | 小3 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160408 |

| 水泳 | 中1 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20160421 |

| 水とともにくらす | 小5 | 東京都 | 東京都水道週間作品 | 20160427 |

| アーリトン墓地で | 中3 | 週刊NY生活 | 20160428 | |

| ヤッター ふけた | 小5 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160519 |

| 高いねつ 足にいなずま | 小3 | 愛知県 | 中日新聞 「発言」 | 20160520 |

| 協力を学んだセカンドスクール | 小6 | 東京都 | 武蔵野市 文集けやき | 20160524 |

| こびとかばが動いていた! | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 | 20160602 |

| 料理 | 小6 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160602 |

| はな子、ありがとう | 小3 | 愛知県 | 第五十一回ゆうゆう作文 | 20160625 |

| でっかい石が入ってた! | 小3 | 福岡県 | 朝日小学生新聞 | 20160701 |

| 料理 | 小6 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160714 |

| わたくしたちにできること | 小4 | 神奈川県 | 神奈川県共同募金会第三十九回 | 20160726 |

| 給食 | 小5 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160728 |

| 五とうみどりさんのコンサート | 小2 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20160728 |

| 自然 | 小6 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160811 |

| 給食 | 小5 | 東京都 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160811 |

| きえたかたつむり | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 | 20160825 |

| ヤゴきゅう出大さくせん | 小2 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20160825 |

| にじ | 小3 | 岡山県 | 朝日小学生新聞 | 20160908 |

| 虫とり大すき | 小3 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 | 20160908 |

| 自然 | 小6 | 東京都 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160908 |

| きえたかたつむり | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20160908 |

| メダカをかったよ | 小2 | 東京都 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20160922 |

| にじ | 小3 | 岡山県 | 朝日小学生新聞 | 20161006 |

| にじ | 小3 | 岡山県 | 朝日小学生新聞 特選 | 20161006 |

| 虫取り大好き | 小2 | 神奈川県 | 毎日子供新聞 | 20161010 |

| 進め、僕らの球団カープ! | 中2 | 広島県 | 中国新聞ちゅうピー子ども新聞 | 20161016 |

| 昔と今 | 小5 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20161020 |

| そらとくせいおにぎり | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20161020 |

| かわいいおかあ | 小3 | 愛知県 | ハナマルキおかあさんの詩 | 20161101 |

| からあげ大大大大だ~いすき | 小3 | 神奈川県 | 朝日小学生新聞 | 20161104 |

| ぬるぬるなめくじ | 小2 | 福岡県 | 久留米市小学校国語教育委員会 | 20161108 |

| たかぶに行ったよ | 小2 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20161117 |

| キャンプに行ったよ | 小2 | 茨城県 | 茨城放送 | 20161118 |

| 今週の秀逸 | 小3 | 岡山県 | 毎日小学生新聞 | 20161127 |

| 大好きな歴史 | 小5 | 東京都 | 朝日小学生新聞 | 20161201 |

| たかぶに行ったよ | 小2 | 東京都 | 朝日小学生新聞 特選 | 20161201 |

| 秋を楽しむ | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 | 20161216 |

| サイクリングたのしい | 小3 | 愛知県 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20161216 |

| オリンピックと税 | 中3 | 東京都 | 雪谷連合貯蓄組合優秀賞 | 20161226 |

| さいきんの笑点 | 小2 | 東京都 | 朝日小学生新聞 佳作 | 20161229 |

| ワクワクした音楽会 | 小2 | 埼玉県 | 朝日小学生新聞 | 20161229 |

受験作文指導にも実績

言葉の森では、作文小論文で受験する生徒を対象に、受験前の2~4ヶ月、普段の作文の勉強から受験作文コースに切り換えて作文の練習ができるようにしています。最近2年間で合格した主な学校は次のとおりです。(複数名合格を含む。小学校編入合格、大学合格は略。)

【中学】 横浜市立南高附属中、 渋谷教育学園渋谷中、 京都府立園部高等学校附属中、 千葉県立千葉中、 都立桜修館中、 都立三鷹中、 都立小石川中、 東京学芸大学附属国際中、 東邦大附属東邦中、 武蔵中、 兵庫県立芦屋国際中、 洛南高附属中、 立教女学院中 ほか 【高】 横浜サイエンスフロンティア高、 開成高、 渋谷教育学園幕張高、 早稲田学院高、 神奈川県立柏陽高、 千葉県立千葉高、 都立国際高国際学科、 都立上野高 ほか

思考発表クラブでは、読んでいる本の紹介、作品の発表、作文の構想図の授業、算数の似た問題作りなどの授業をしています。

△小2の生徒が読んでいる本を紹介しているところ

△小4の生徒が読んでいる本を紹介しているところ

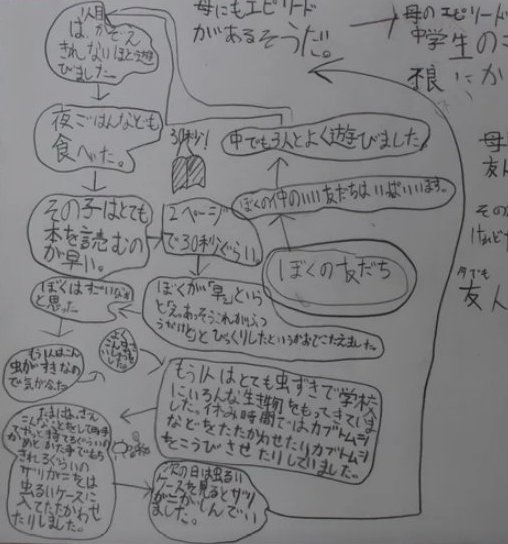

思考発表クラブでは、作文の構想図、算数の似た問題、自由な実験や経験など、子供たちが自由に取り組んだものを紹介をしてもらっています。

以下に紹介するのは、Google+コミュニティ(会員限定)にアップロードしていただいた写真や動画です。

△小1作文の構想図「春の花」

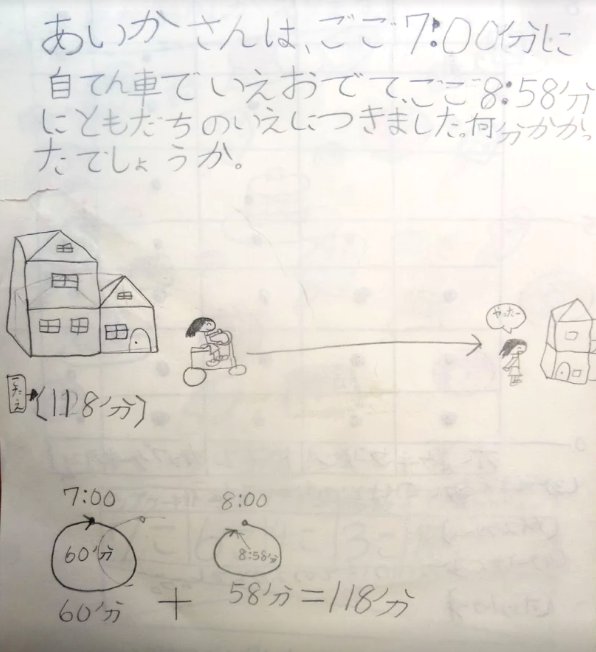

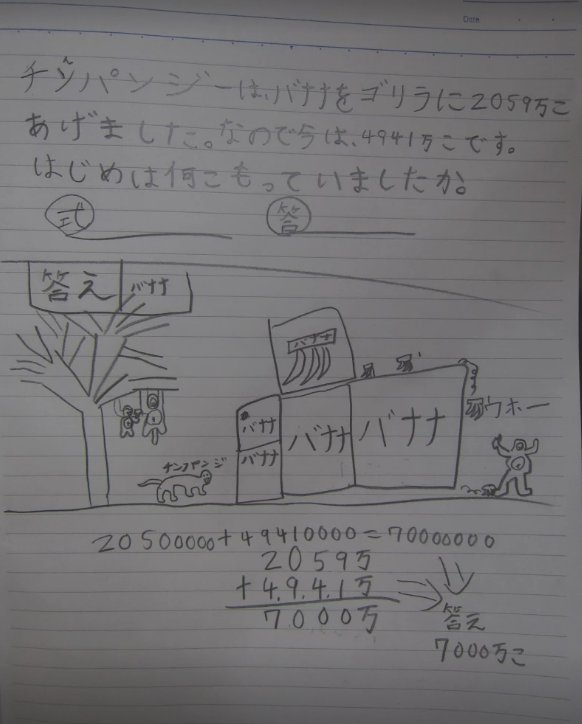

△小1算数の似た問題「時間の計算」

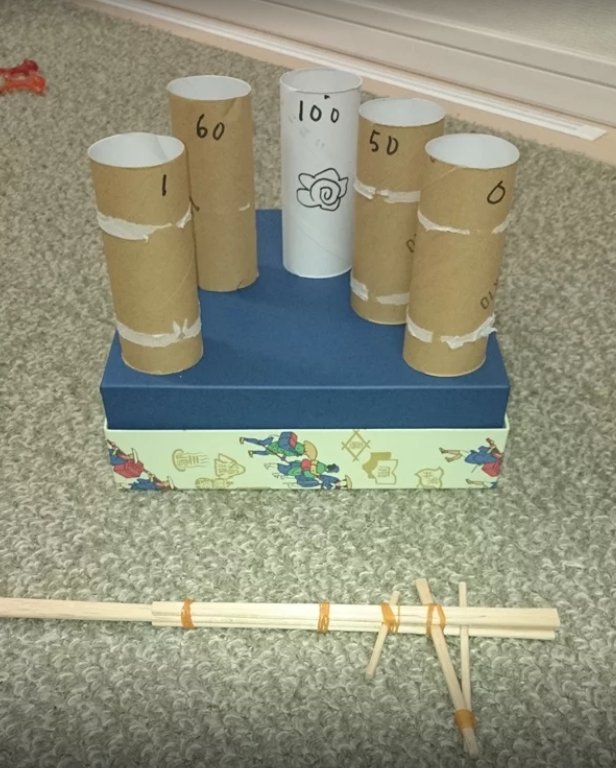

△小2実験「割りばし鉄砲作り」

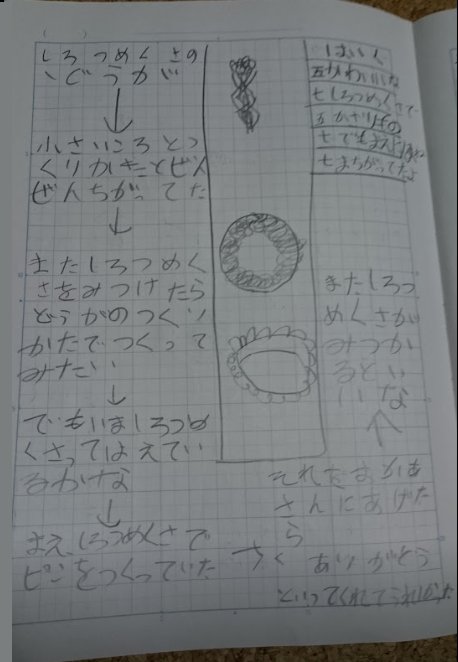

△小2作文の構想図「春を見つけたこと」

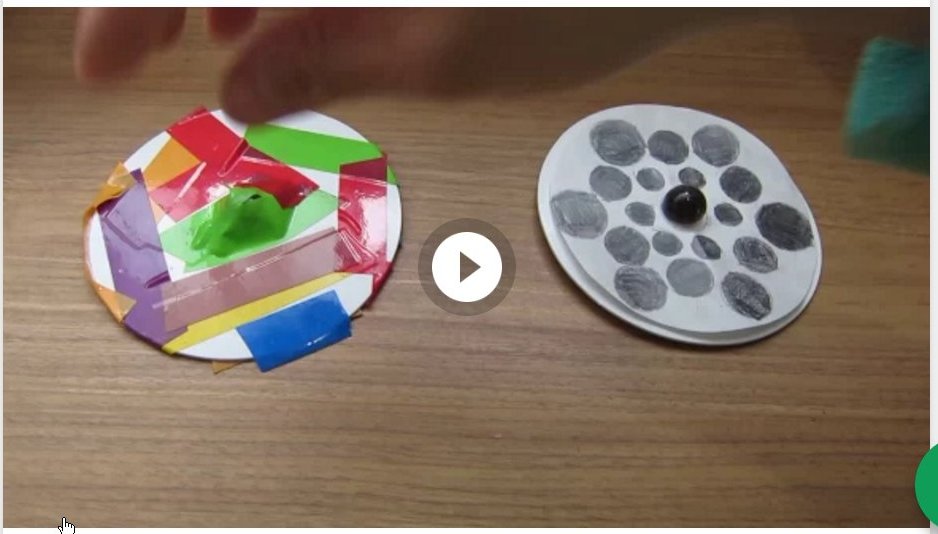

△小3実験「逆回転ゴマ作り」

△小3作文の構想図「ぼくの友達」

△小3算数の似た問題「大きい数」

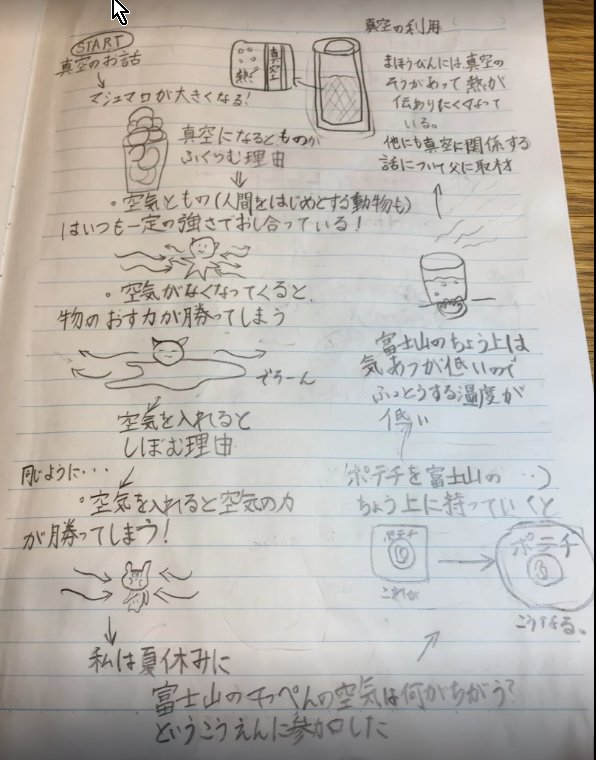

△小4作文の構想図「真空とは」

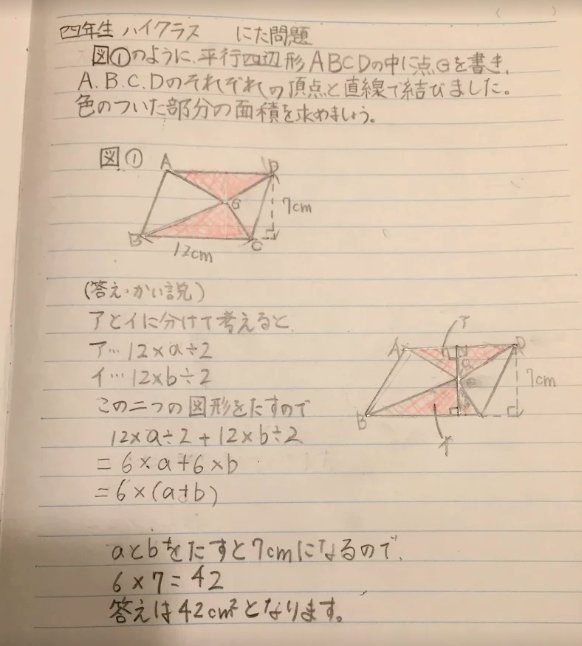

△小4算数の似た問題「平行四辺形と三角形の面積」

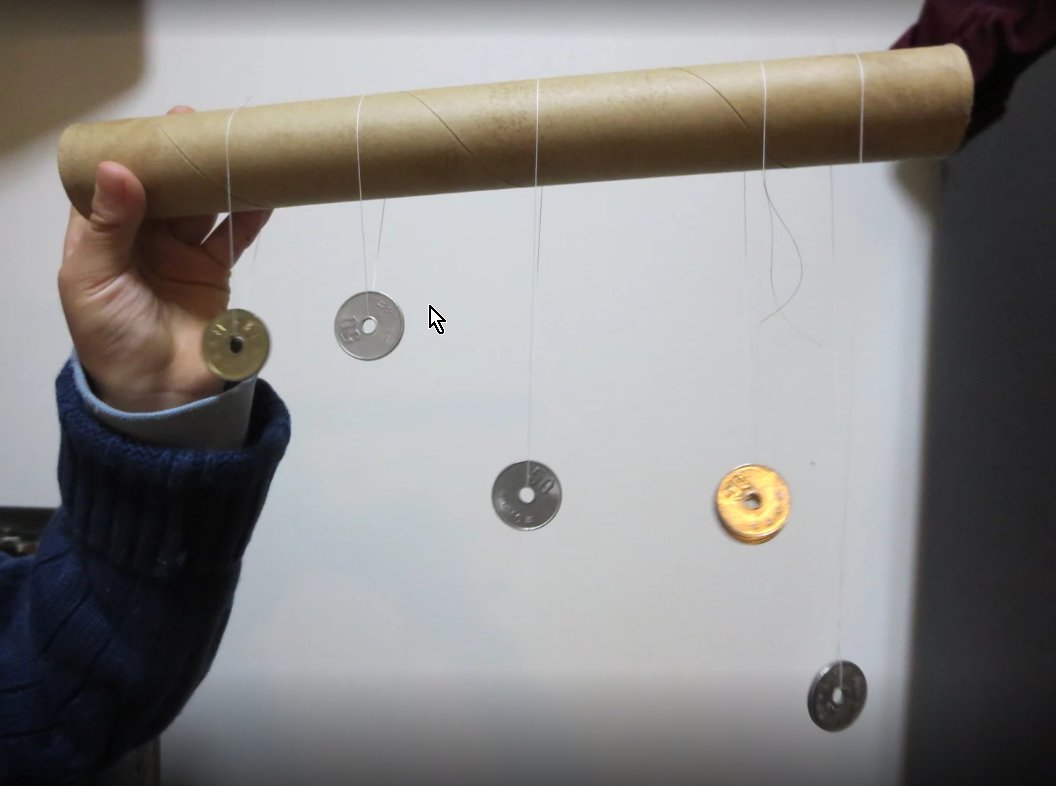

△小5実験「ふりこの長さと振動」

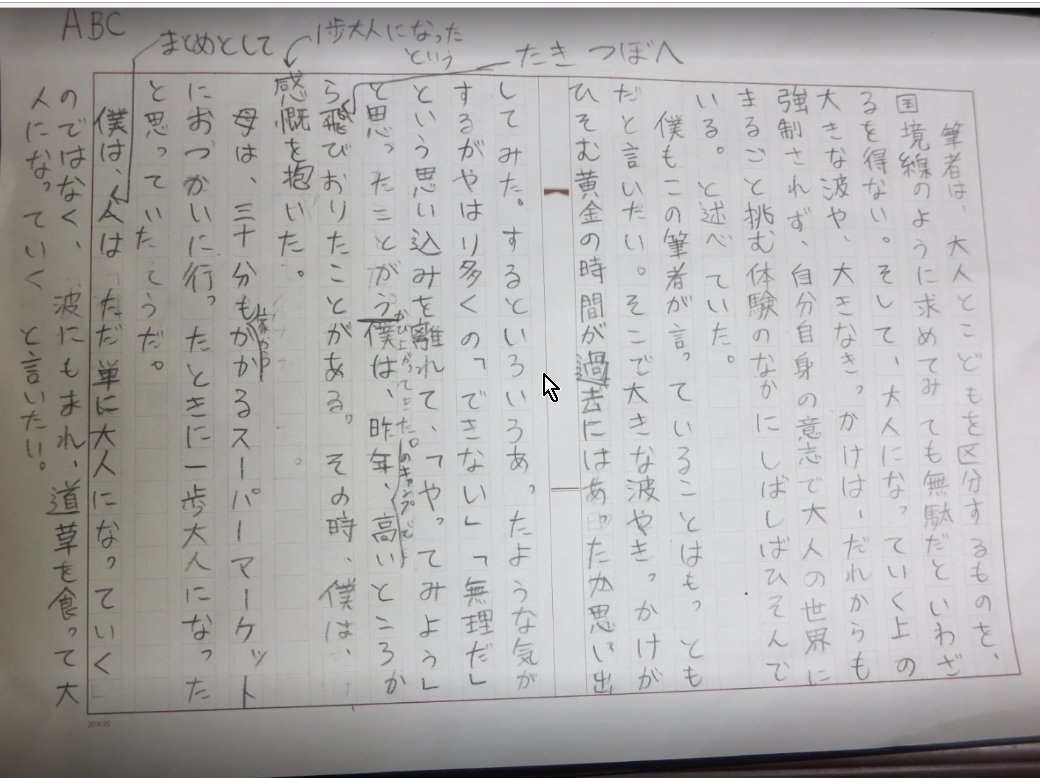

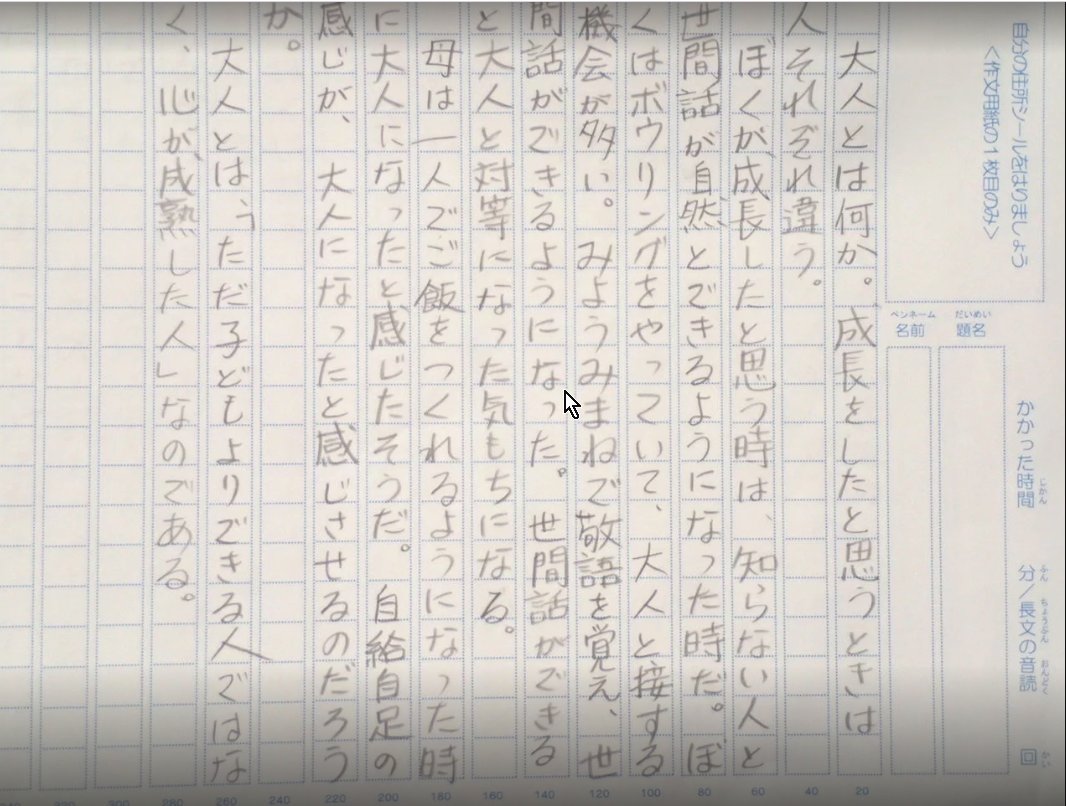

△小5作文の構想図「大人になったと思ったとき」

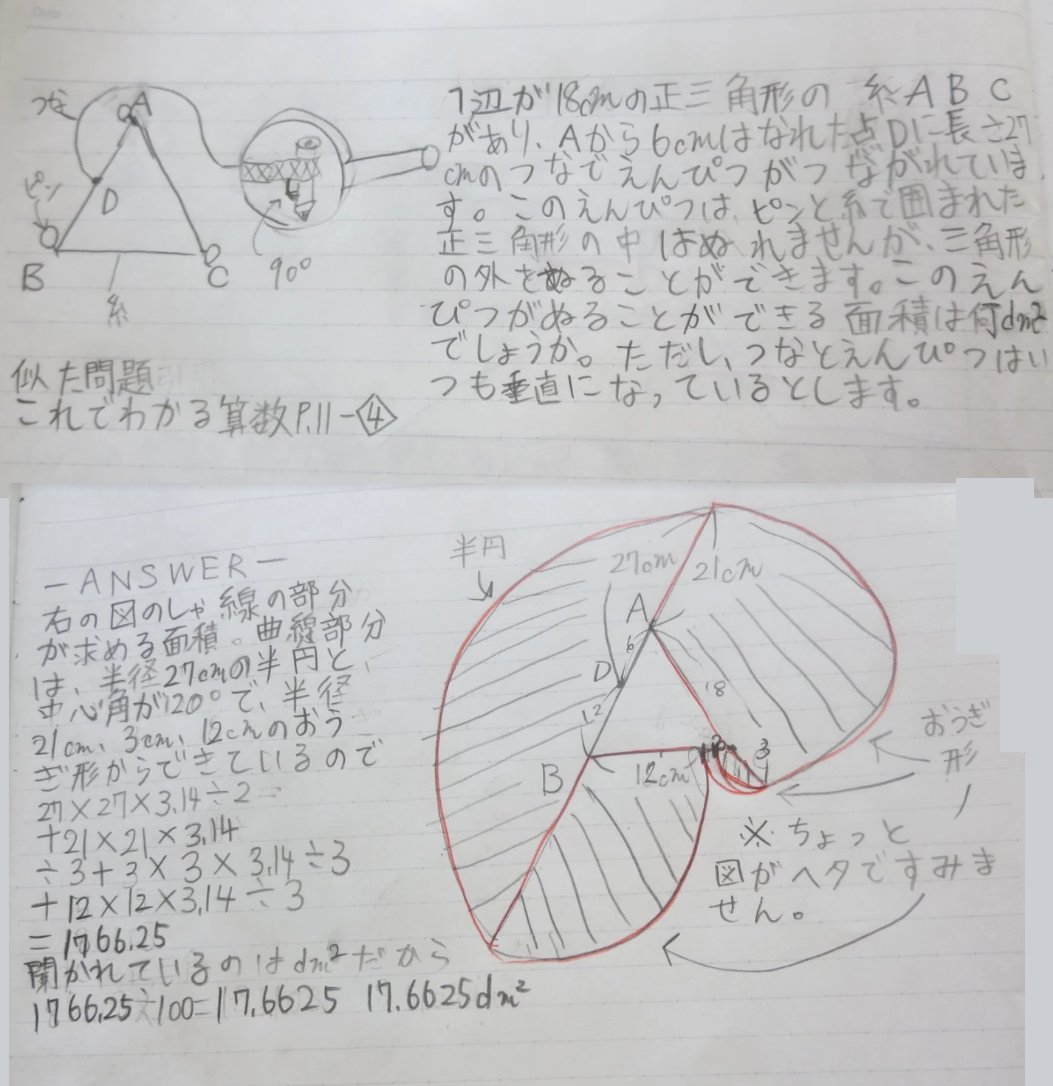

△小5算数の似た問題「おうぎ形の図形の面積)

△小6実験「水溶液の濃度と物の浮き沈み」

△小6作文の構想図「入試問題:大人とは」

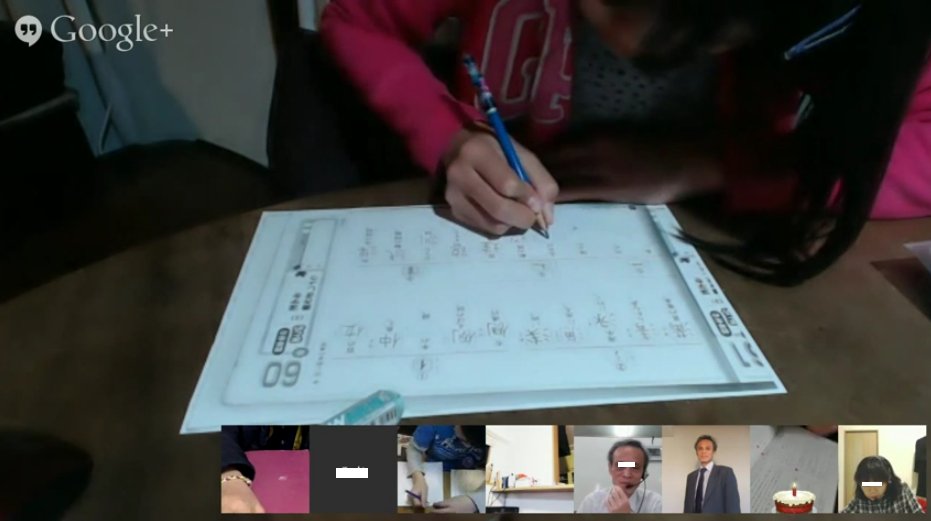

自主学習クラスの授業の様子

自主学習クラスでは、それぞれの生徒が自分で決めた勉強を行います。勉強を終了したときに先生から電話による説明や質問があります。

△ある日の授業の様子。下に映っているのは、一緒の時間に勉強している生徒と担当の先生たちです。

作文教室を評価する7つの基準

1.小学生の間だけではなく、中学生、高校生まで続けられるカリキュラムがあるか。

2.月1回や2回の練習ではなく、毎週の作文で書く習慣がつけられるようになっているか。

3.書いたあとの添削だけでなく、書く前の直接の個別指導があるか。

4.作文の課題提出率が90%以上あるか。休んだときの振替授業が受けられるか。(言葉の森の課題提出率は小1~中3で94%。小学生だけでは100%近い)

5.読む力をつけるための音読や暗唱という自習を家庭で毎日続けられる仕組みがあるか。

6.表現力を伸ばすために、先生と生徒、親と子が、直接対話をする機会があるか。

7.体験学習を受ける機会があるか。書いている間の質問にもすぐに答えてもらえるか。

2.月1回や2回の練習ではなく、毎週の作文で書く習慣がつけられるようになっているか。

3.書いたあとの添削だけでなく、書く前の直接の個別指導があるか。

4.作文の課題提出率が90%以上あるか。休んだときの振替授業が受けられるか。(言葉の森の課題提出率は小1~中3で94%。小学生だけでは100%近い)

5.読む力をつけるための音読や暗唱という自習を家庭で毎日続けられる仕組みがあるか。

6.表現力を伸ばすために、先生と生徒、親と子が、直接対話をする機会があるか。

7.体験学習を受ける機会があるか。書いている間の質問にもすぐに答えてもらえるか。

江戸時代の寺子屋の光景

子供たちが思い思い自由気ままに手習いをしているように見えますが、この自主的な勉強スタイルで、当時の日本は世界最高の識字率を達成していました。(江戸時代の日本の識字率70~80%、同時代のヨーロッパ先進国の識字率20~30%)

この教育の普及度が、明治期に日本が短期間の近代化を成功させる要因となりました。

これからの日本に求められるのは、この手間をかけない自主的な教育を新たに復活させることです。

そして、その教育を、現代のインターネット技術を利用して、親子、友達、先生との人間的な触れ合いの中で行っていくことです。

そのことによって、すべての子に十分な基礎学力をつけるとともに、その子の関心に応じた高度な学習を行う場を作ることができるのです。

この教育の普及度が、明治期に日本が短期間の近代化を成功させる要因となりました。

これからの日本に求められるのは、この手間をかけない自主的な教育を新たに復活させることです。

そして、その教育を、現代のインターネット技術を利用して、親子、友達、先生との人間的な触れ合いの中で行っていくことです。

そのことによって、すべての子に十分な基礎学力をつけるとともに、その子の関心に応じた高度な学習を行う場を作ることができるのです。

●Online作文教室 言葉の森 234-0054 横浜市港南区港南台4-21-15

電話 045-353-9061(平日9:00~20:00 土曜9:00~12:00) FAX 045-353-9063

電話 045-353-9061(平日9:00~20:00 土曜9:00~12:00) FAX 045-353-9063