元の記事:オンエア講座「公中受」6月8日の資料 (1840字)

森川林()

2016/06/06 16:33:11 8149  8

8  ■追加連絡(6/8)

■追加連絡(6/8)

●1.この講座の取り組み方

(1)入試問題の雰囲気を知ることが第一。

家庭で受験対策をしている場合の情報の交換も。

(2)家庭で独自に受験対策をする場合は、生徒が自分のペースで問題を解き、答え合わせをし、理解できたことを親に説明、理解できなかったことを親に質問。親は解法に沿って一緒に考える。

算数・理科などの解く問題は1冊を完璧に。国語・社会などの読む問題は5回読むことを目標に。

教科書レベルの学習を再確認する場合は、次の参考書兼問題集で。親が説明するときもこの問題集の解法を参考にするとよい。

「これでわかる算数」小4~小6

「これでわかる理科」小5~小6

「これでわかる社会」小4~小6

(3)問題を共通の話題にして親子の対話を楽しむことを目標に。(できるようにさせることを第一の目標にしない)

小4~小6で親子が一緒に勉強できれば、中学生の勉強のときも親のアドバイスが可能になり、勉強を塾に頼らなくてもよいようになる。

親が教えこむのではなく、子供が自主的に勉強し、わからないところだけ一緒に考えるという姿勢で。

できない問題は、1回の説明ではできるようにならないが、気長に繰り返しやることでできるようになる。

(4)まだ習っていない単元の問題が演習問題として出た場合は、

ア)「これでわかる」の同じ単元がわかればそのページをやる。

イ)同じ単元がわからない場合は、学年先取りで最初からやっておく。

ウ)その単元の演習ができない場合でも、解説は聞いておくとよい。

(5)1学年の先取りを目標としていくとよい。

小4の終わりまでに小5を完成させ、小5の終わりまで小6を完成させ、小6は受験中心の問題にする。

これは、公立中学、公立高校に進んだ場合も同様にして、私立中との差を独自に埋めておく。

●2.今日の演習の解説を先に

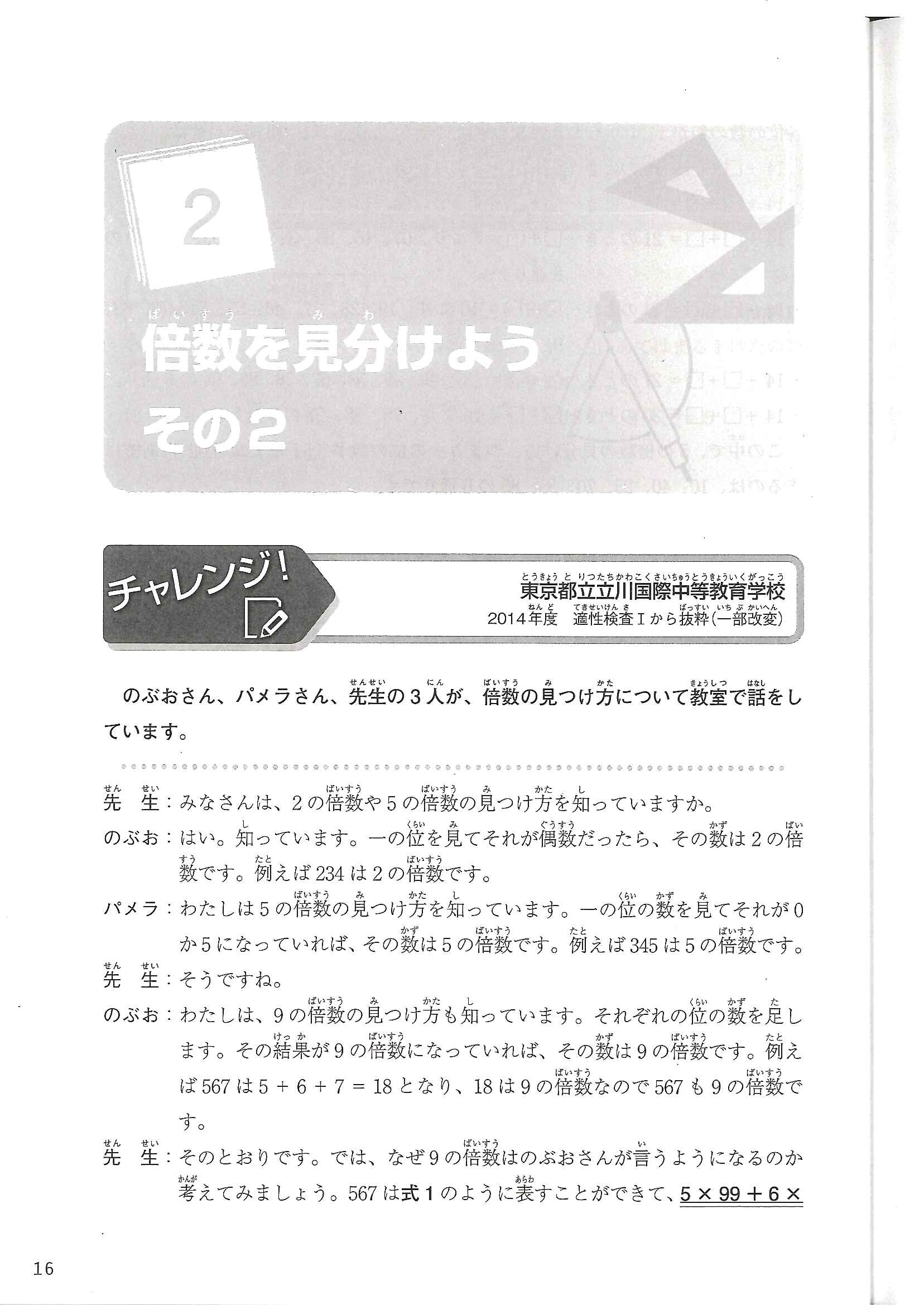

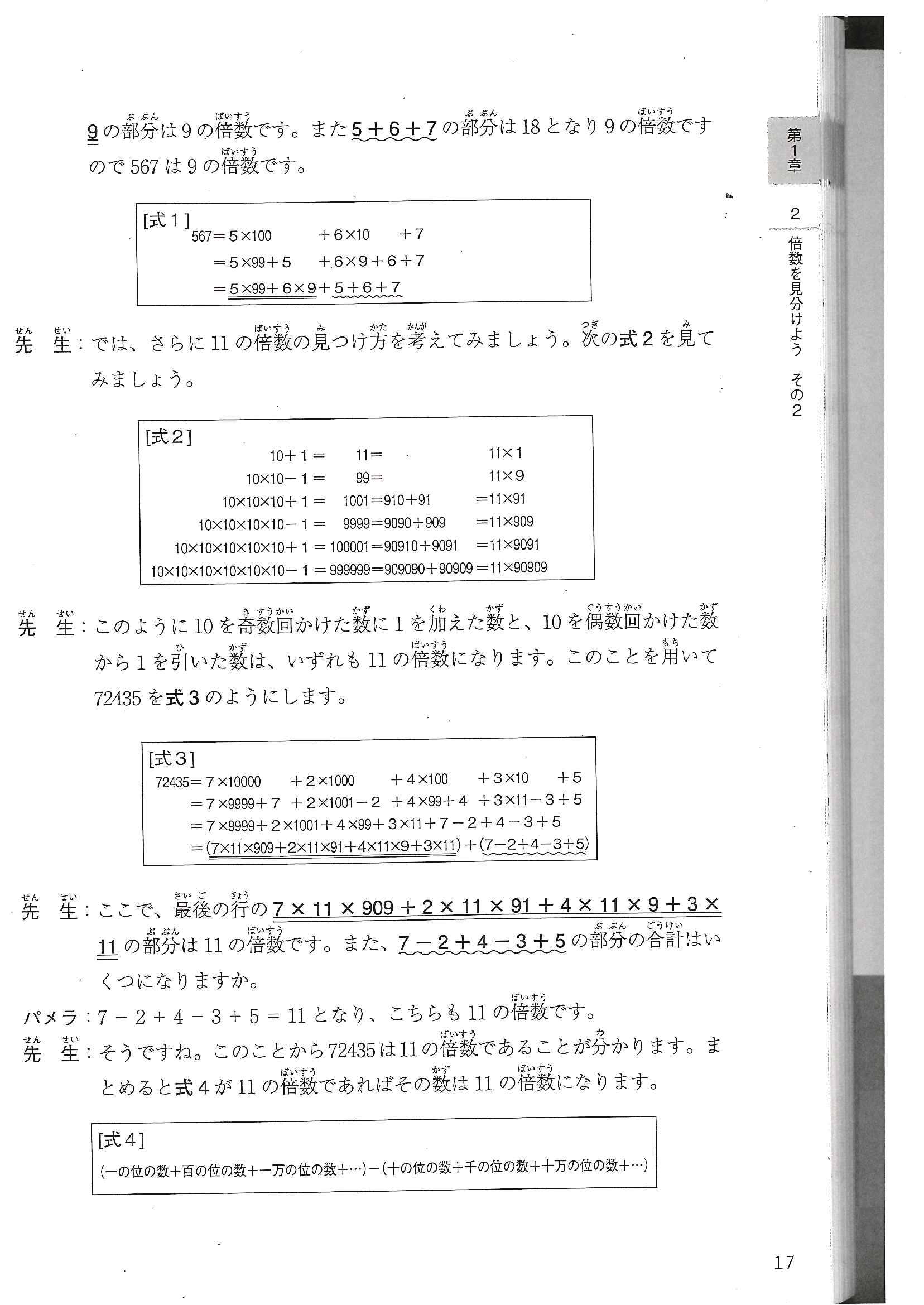

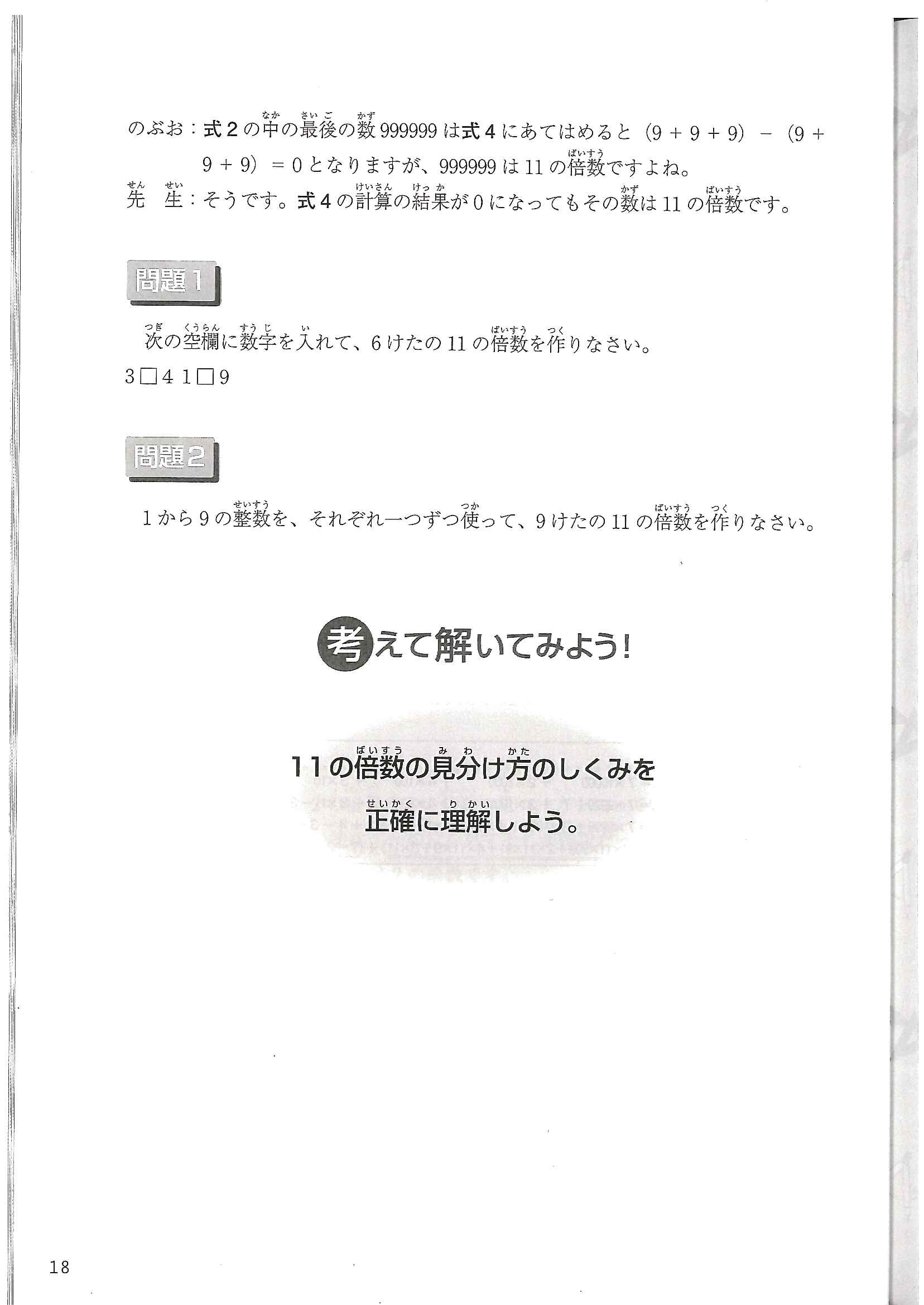

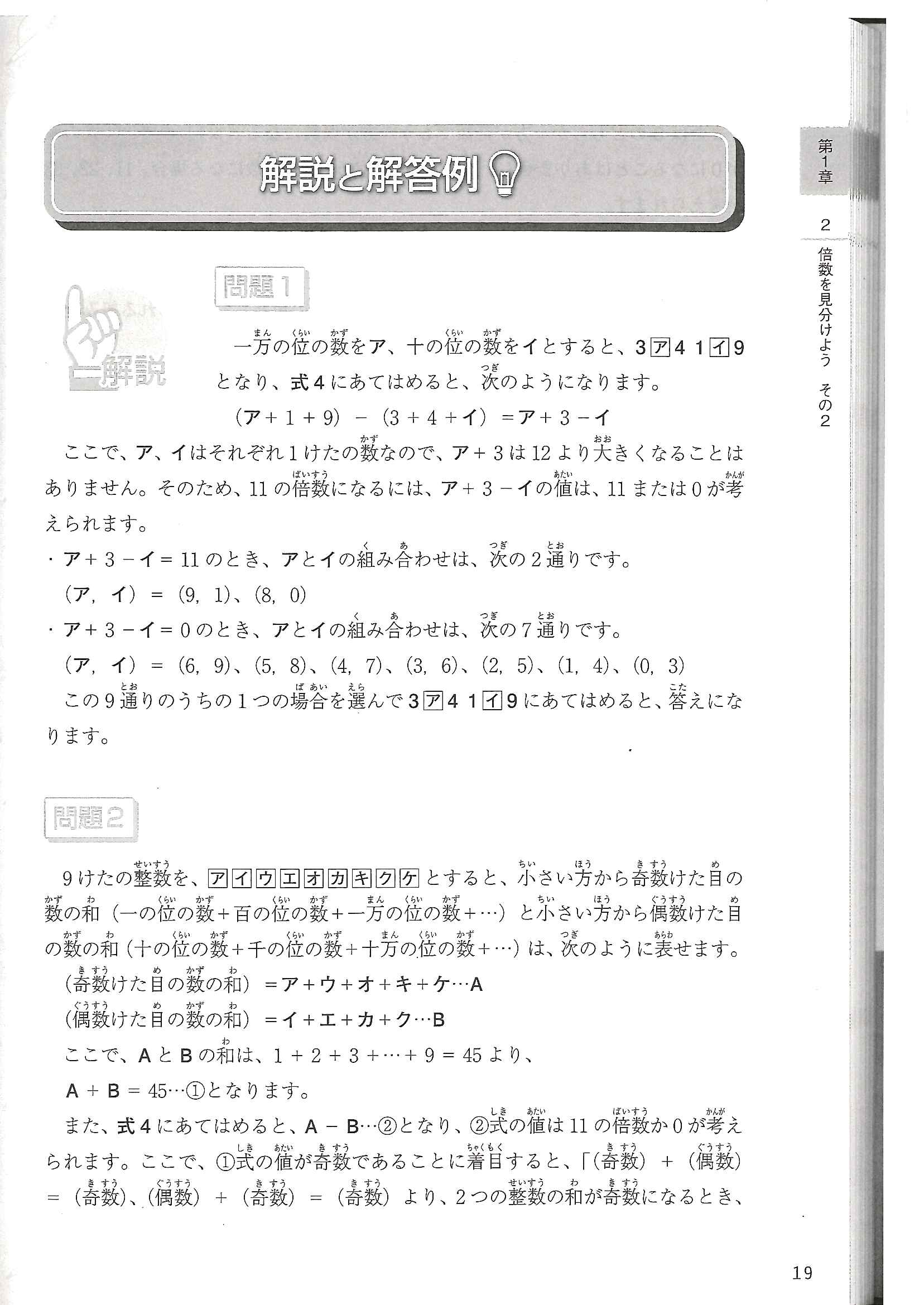

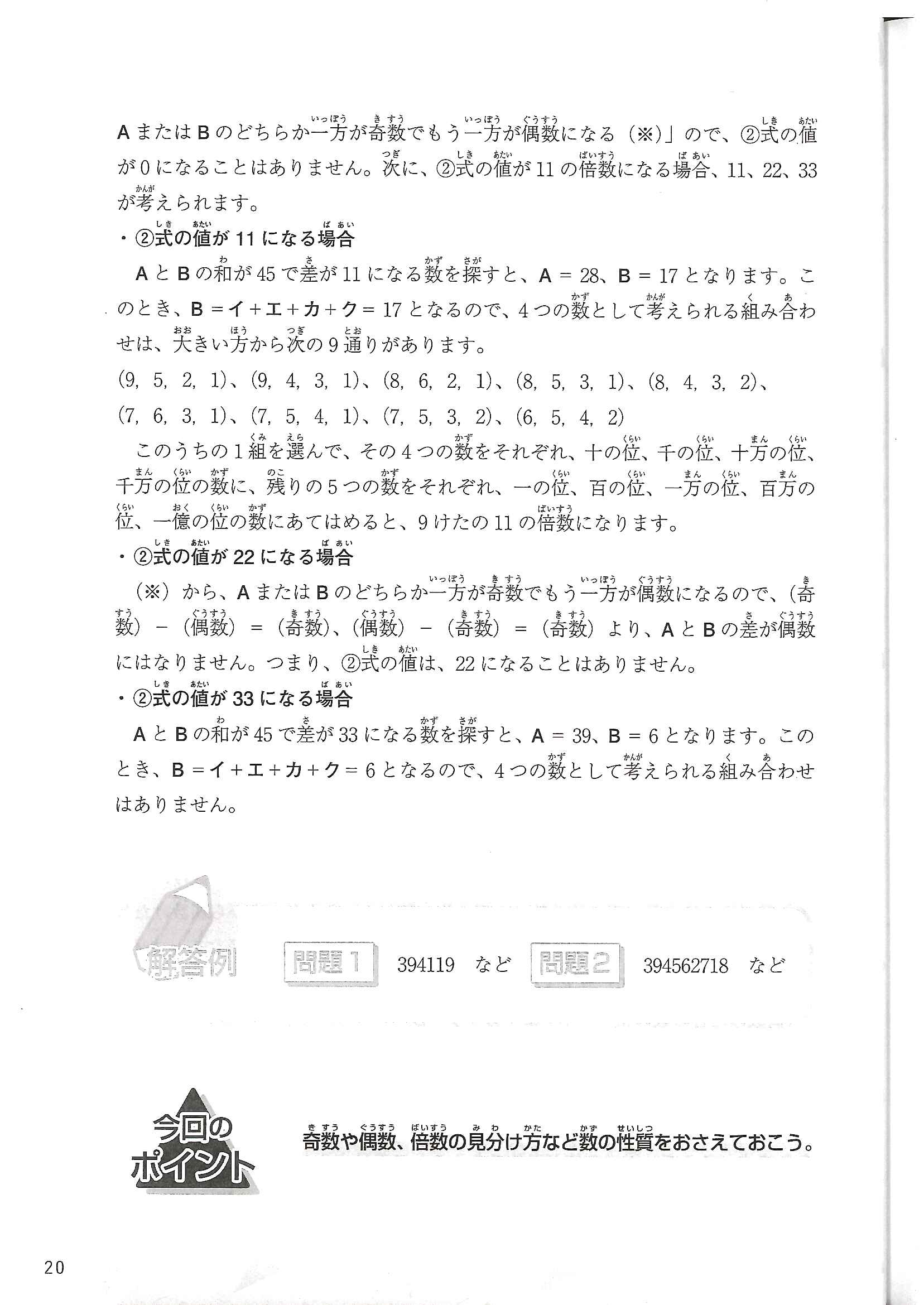

「思考力」のP16~「倍数を見分けよう その2」

・公立中高一貫校の問題には、このように、既にある知識を使って解く問題ではなく、その場でルールを与えてそのルールを理解させて解かせる問題が多い。→考えることが苦にならないことが大事(笑)。

・問題1はできそうだが、問題2は時間内に解くのは難しい。

→考えてよくわからないときは、すぐに解法を見て理解する。(自分でがんばって考え続けない)

→時間的にできそうもない問題は捨ててよい。合格ラインは60-70点と考えておく。なぜほとんどの人が解けないような難しい問題を出すかというと、点数の差をつけるためと、応募者が増えすぎないため(これはホント)。

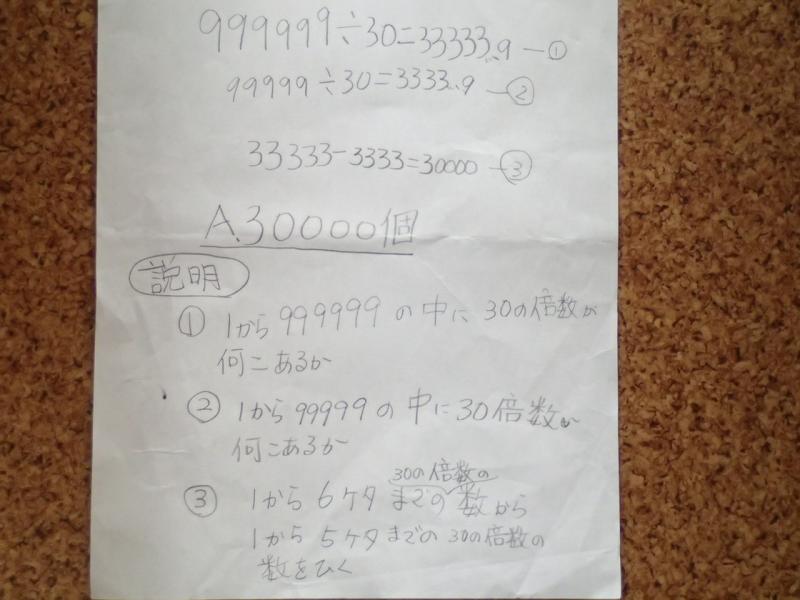

●3.似た問題の紹介

■連絡

■連絡」

公立中高一貫校受験対策のこれまでの記事をまとめました。

https://www.mori7.com/oak/oakkj.php

※最初にアップしたものから一部変更追加ありました。下記の3か所。

====

●1.

ただし、全国の問題は、問題量が豊富で前年の問題の傾向がわかりますから、別途用意して、日常的には作文の問題文などを読む練習などに使ってください。

○年度受検用 公立中高一貫校適性検査問題集 全国版(7月ごろ前年度の問題集が発売されます)

みくに出版編集部

2700円

●2.

「これでわかる算数」の小4~小6について、前の学年の学習内容に不確かなところがある場合は前の学年のものも購入しておいてください。

また、まだ習っていない先の学年のものも、必要に応じて先取り学習をするので購入しておいてください。

●3.

公立中高一貫校適性検査対策問題集 数と図形編―実戦力アップ! (公立中高一貫校入試シリーズ)

東京学参

固定リンク:

http://www.amazon.co.jp/dp/4808046563

1296円

====

■問題演習

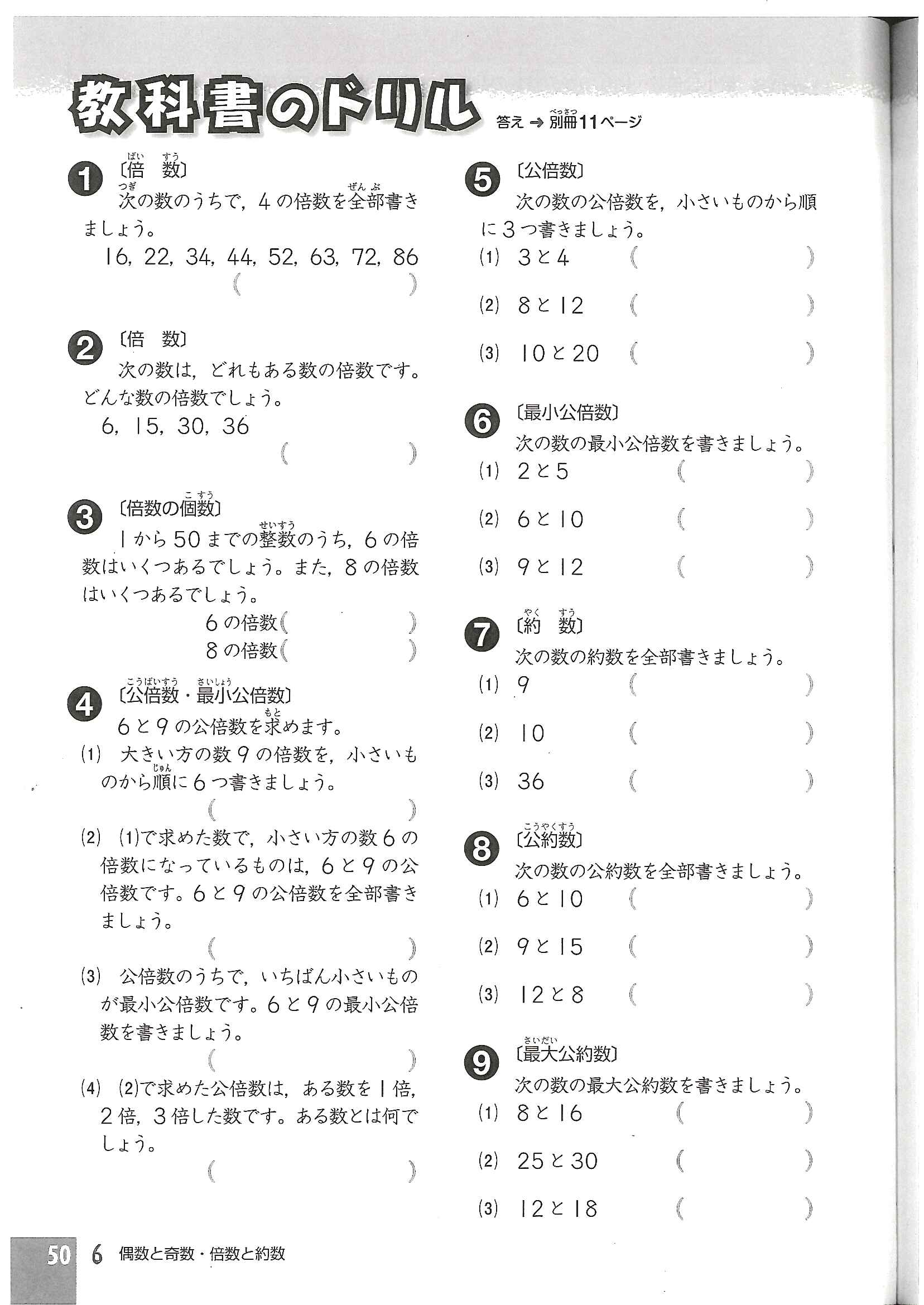

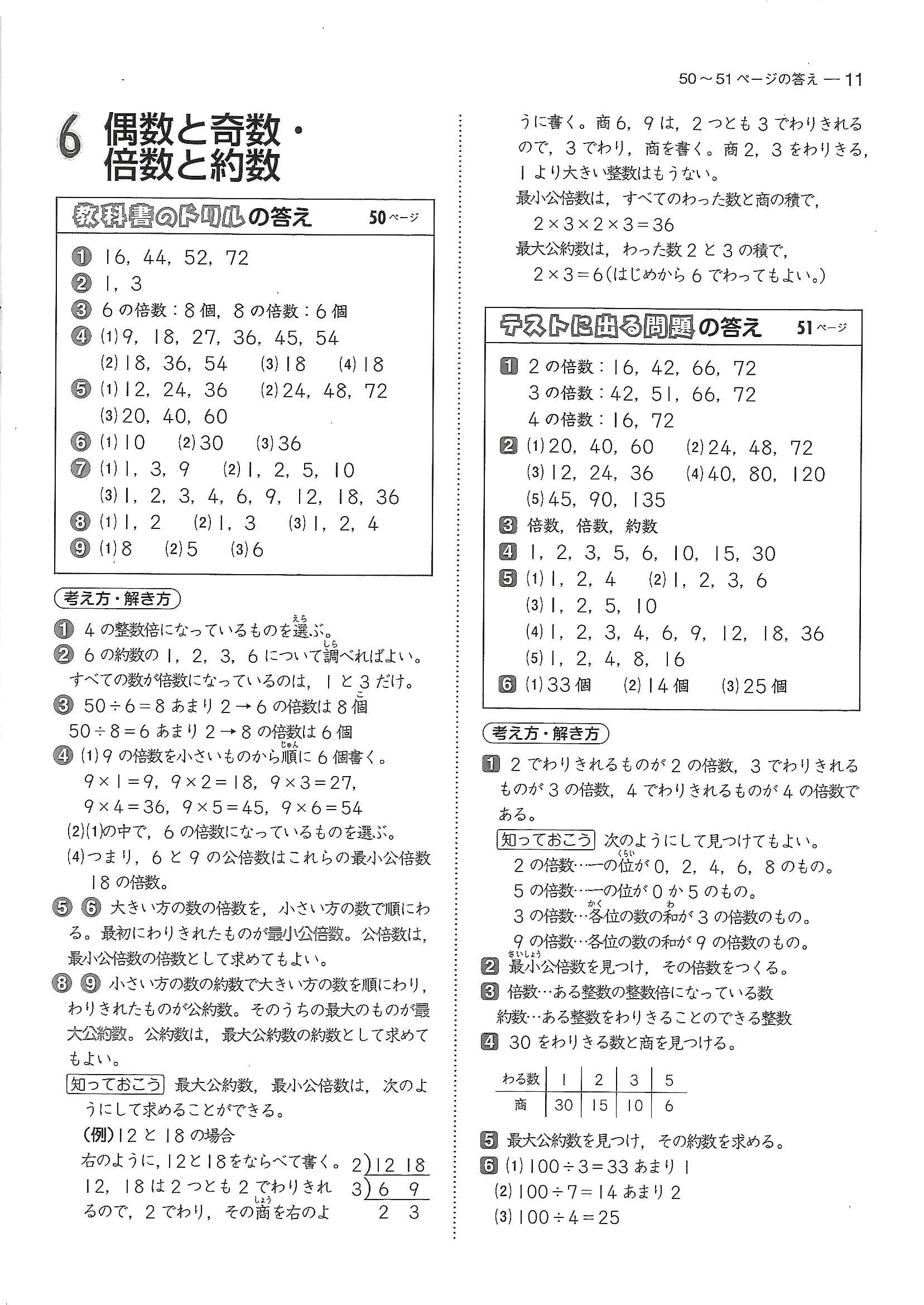

★問題集を既に用意している人はその問題集でやっていってください。問題集をまだ用意していない人は下記の画像でやってください。この画像は講座終了後に削除します。

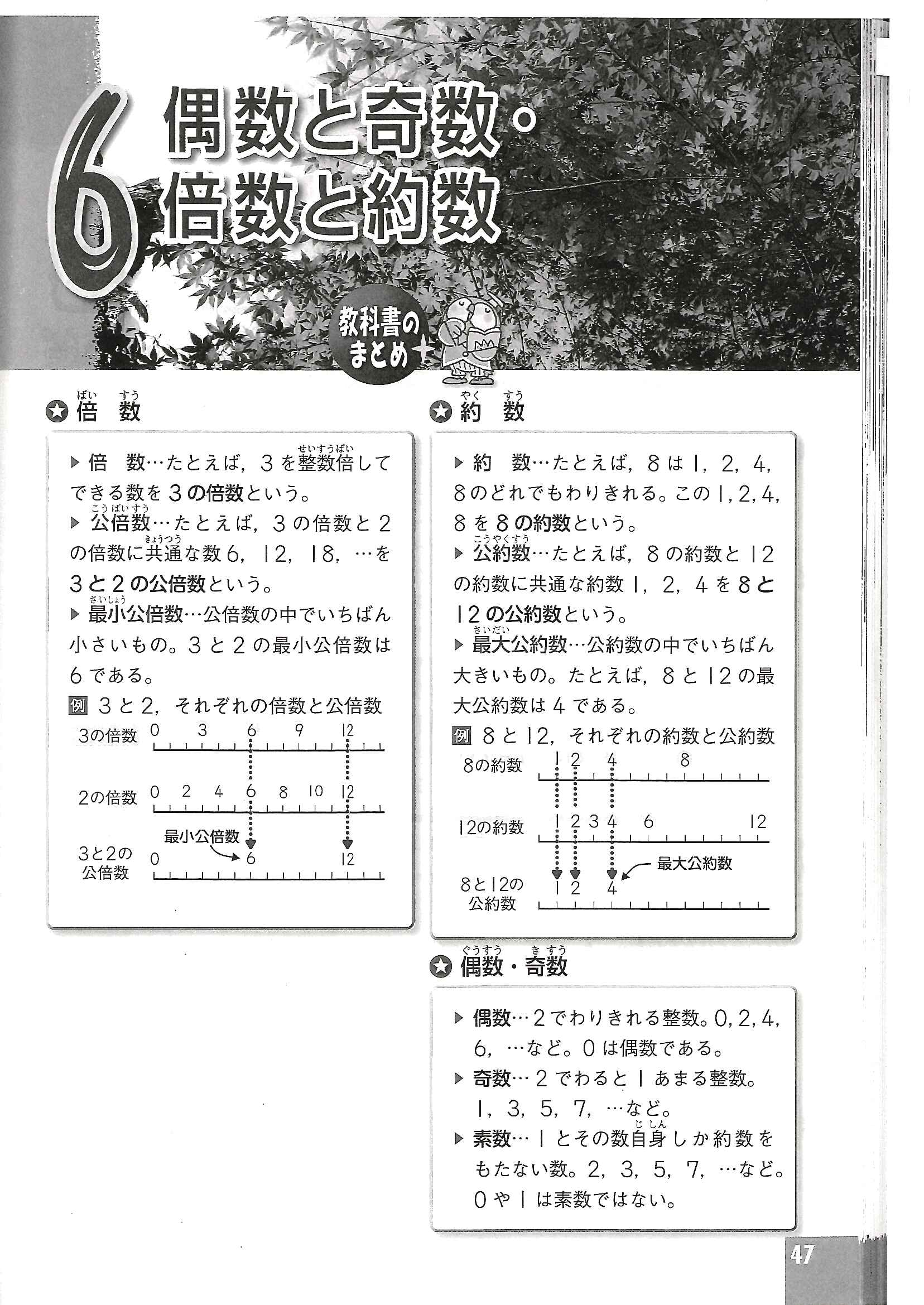

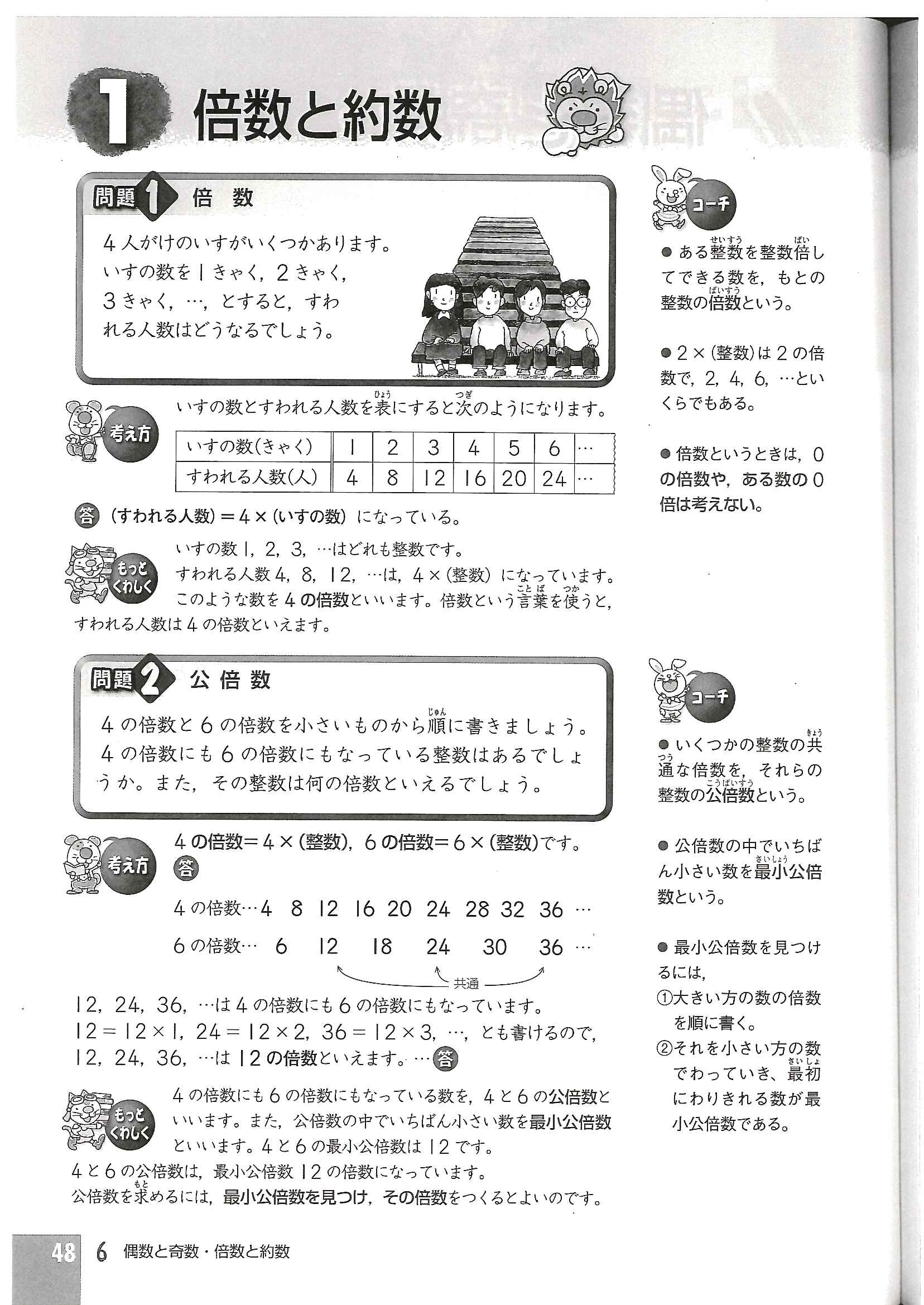

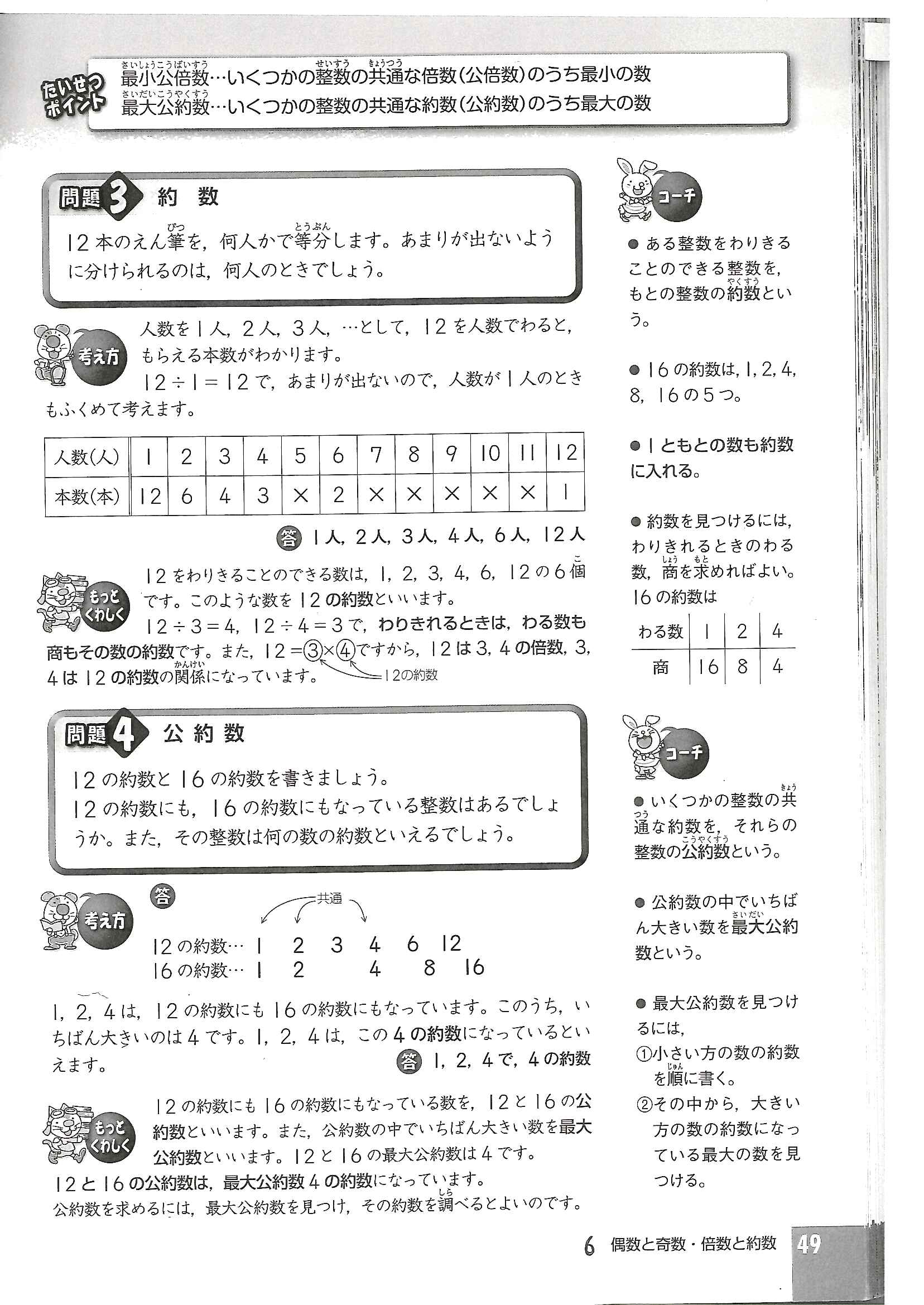

小6の生徒と、「倍数・約数」の理解ができている人は、「思考力」の方の問題をやってください。

「倍数・約数」の理解がまでできていない人は、「これでわかる」の方の問題をやってください。

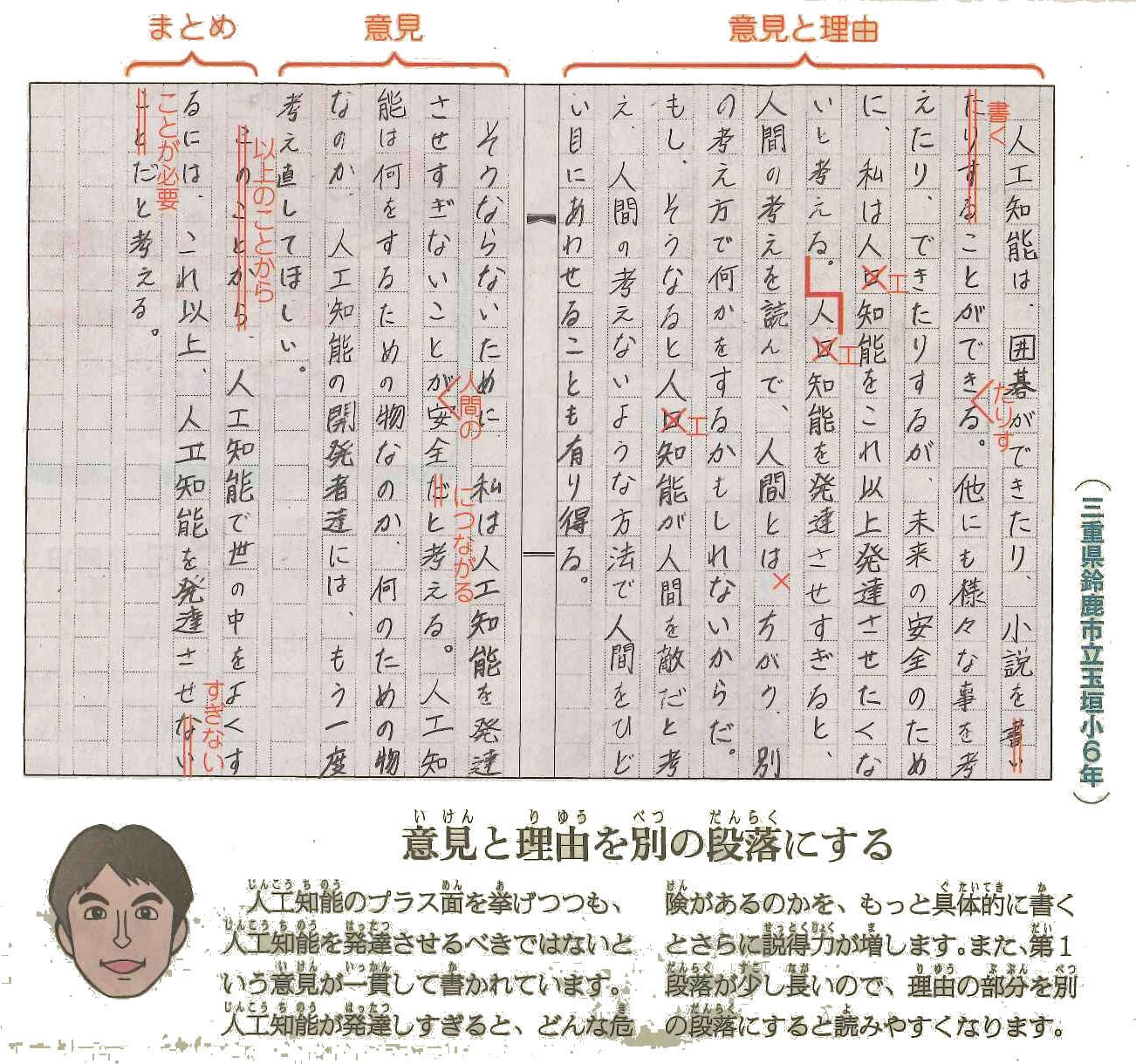

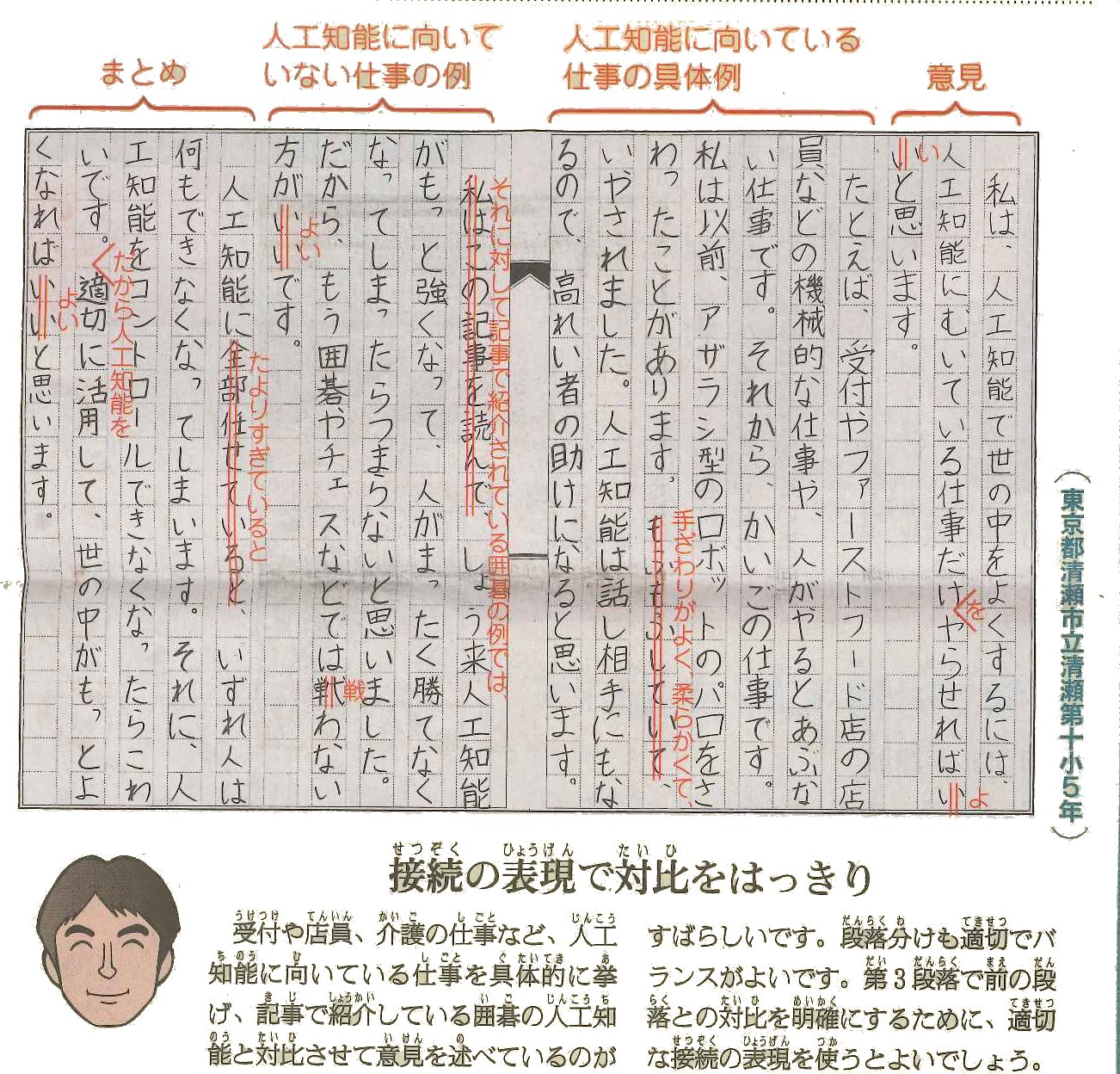

■受験作文アドバイス(朝小の記事を参考に)

■受験作文アドバイス(朝小の記事を参考に)

■受験作文アドバイス(言葉の森の受験生の作文を参考に)

https://youtu.be/2fOvNeSYZ3Y

https://youtu.be/ZWlcdseo8I8

■受験作文アドバイス(言葉の森の受験生の作文を参考に)

https://youtu.be/2fOvNeSYZ3Y

https://youtu.be/ZWlcdseo8I8  思考国算講座(HP)

思考国算講座(HP)