哲学の話というと、このホームページの記事としては、内容にギャップを感じるかもしれません。(^^ゞ しかし、私はいつも、ものごとは根本的に考える必要があると思っています。言葉の森が、これからどういう作文教育を行っていくかを考えるとき、人間と世界とは何かという哲学が必要になります。

今回は、その哲学的基礎を述べていきたいと思います。

内容はすべて、自分が考えて確信を持ったものだけにとどめ、あいまいなことは極力書かないようにしていきます。

しかし、これは学術的な論述ではなく、ただ自分で納得するために考えたことなので、論議を補強するための必要以上の論証は行いません。また、わかりやすい具体例も入れられればなおよいとは思いますが、そうすると話が長くなってしまうので、ほとんどは基本的な骨格だけで話を進めていきます。ただし、もし具体的な例を聞きたいという質問があれば、それはそのときに答えたいと思っています。

以下の記述の大きな流れは、ヘーゲルの論理学のスタイルと似ていると思います。私の考えの進め方は、20代に読んだヘーゲルから大きな影響を受けていると思うからです。しかし、単なるヘーゲルの援用ではなく、すべて自分の中に消化されたものとして書いているので、どこからどこまでがヘーゲル的かということはよくわかりません。今さら読み返すのも大変なので(笑)。

文章は、常体になりますが、これは自分がひとりで考えるときは常体で考えているからで、敬体になるとたぶん考えが滞りがちになるからです。

さて、ここから、始まり。

最初に無があった。無があるとは、別の言葉で言えば何もなかったということである。(だからどうした、というつっこみが入りそうだが。)

最初のものごとの定義として、何かがあったとしてもよいし、何もなかったとしてもよい。しかし、何かがあったとすればそれは空虚な全体があったか、あるいは同じことだが何もなかったかということである。

この何もなかったということと、空虚な全体があったということは、実は、量子論的に述べると同じことなのだが、それはあとで述べたい。

わかりやすくひとことで、最初に無があったということで話を進めていくと、次のようなことが言える。

無があったということは、無があり続けたということだ。無があり続けるということは、無が、無でないものに抗して無であり続けたことであるから、無があるということそのものが、無がないこと、つまり有があることを前提にしていたということである。

この有をイメージとしては、物質の最小の単位として定義される量子のようなものと考えてもよい(現代では量子よりも小さい構造が存在するという説もあるが、このことについては保留して話を進める)。

無があるがゆえに有があったということは、あくまでも論理的な話のスタートであって、それが具体的に世界の最初の状態を説明しているわけではない。また、この段階の話は、まだ現実の物事の説明に適用するほどの具体性を持っていないから、適当に読み進めていってもかまわない。しかし、この考え方の道筋は、あとからより重要な具体性に結びついていく。

何らかの有があるということは、その有を量子のような極小の球体のようなものをイメージすればわかるように、必ずその有の大きさを持つ。量子のような最小のものであっても、その最小なりに最小の直径を持つということは、直径の向こう側のA点とこちら側のB点という2つの点を持つということである。

こうして、1つの有から2つの有が生まれる。すると、そこに1つの有と2つの有との関係という3つめの有が生まれることになり、その3つめの有と最初の有との関係から、4つめ、5つめ、6つめの有が生まれるということである。このようにして、1つの有は、そのまま多数の有となる。

さて、最初の無があるということは、空虚な全体があるということであり、それがそのまま最小の有があるということであった、ということを量子論的に説明すると、次のようなことになる。

量子の世界では、ド・ブロイ波の公式があてはまると言われている。それは、波長λ=h/mvという式で表される(hはプランク定数。mは質量。vは速度)。

空虚な全体があるということは、空虚な全体があり続けたということであるが、それは空虚な全体の大きさを波長とする波があったと見なしてもよいのではないか。すると、その波長に対応する極小の質量と速度を持った粒子がそこに誕生する。巨大で空虚な全体は、巨大で空虚な波として考えれば、極小の有と同義だったということである。

このように考えると、無と有と全体と個は、ただそれだけの論理によって、つまりほかの媒介を一切必要とせずに、説明することができる。

ここまでが話の前提である(笑)。長かった。

ここから、話がやや具体的に。

1つの有は、そのまま多数の有を生み出す。

すると、やがて多数の有の間に、関係が生まれる。例えば、有Aと有Bの間に関係Cが生まれるとする。

この関係Cが反復して生成されるとき、その反復をひとつの波として考えると、やはりλ=h/mvの関係と同じように、関係Cの波長を持つ粒子C’が存在すると考えることができる。

つまり、関係の反復は実体になるということである。ここから、現代の科学ではまだ説明しにくいさまざまな現象を説明することができる。

例えば、ある事Cが起こるとする。事Cとは、物Aと物Bとの関係である。すると、その事Cを波とする物Cも同時に生まれている。物Aと物Bは、その事Cが終わればなにごともなかったように、もとの物Aと物Bに戻っていると思うかもしれないが、実は物Cは物として残っている。そして、物Cは公式の上では事Cに換算することができる。だから、事Cが何度も反復されればそれだけ、物Cも強固になり、事Cはより反復されやすくなると考えられる。

この、反復が実体となるということが、世界の進化の最も根本的な動因である。

さて、有と有との関係が実体化したものを存在物と呼ぶことができると思う。ここでやっと抽象的な有から、具体的な物が登場する。

この存在物もまた、他の存在物との間に関係を持つ。その関係が反復され実体化され、世界にはさまざまに複雑な物が生まれるようになる。これが最初は無であった世界が多様性を持つようになった理由である。

やがて、存在物と存在物の関係の中に、成長する関係が生まれる。それは、例えば、鉱物の結晶のようなものである。また、存在物の関係の中に、自らの形を再生産する関係が生まれる。それは、例えばフラクタル図形のようなものである。この成長と再生産の関係が組み合わさって実体化したものを生命と呼ぶことができる。生命の定義は、成長と再生産だからである。生命の誕生の理論的説明は、このように考えることができる。

生命は、最初は単なる成長と再生産であるから、まだ抽象的なものである。しかし、やがてその生命が、他の存在物や他の生命と一定の関係で結びつくことによって成長と再生産を行うようになるとき、つまり生命が環境との相互関係の中で成長と再生産を行うようになるとき、その生命は具体的な生物の種となる。

だから、例えば、スズメは、成長するとしても無制限に大きくなるわけではなくせいぜい手のひらに乗るぐらいのサイズの成長にとどまり、また、再生産すると言っても世界中がスズメで埋め尽くされるような再生産ではなくせいぜい年に何回か数個の卵を生むぐらいの再生産にとどまるのである。これは、スズメが単なる抽象的な生命ではなく、環境との相互関係を実体化した具体的な生物種だからである。(何をあたりまえのことを言っているんだと言われそうだが)

さて、生物種を簡単に生物と言い換えて話を進めると、生物の中には、自分の身体の内部に成長と再生産の方法を持つだけではなく、身体の外部に方法を持つものがいる。例えば、貝を石で割るラッコ、木の枝を集めて巣を作る鳥、イモを洗って食べるサルなどである。

このように自分の身体の外部に道具と方法を持つという関係は、生物の身体の中には存在しない。それは、生物の身体からは独立した関係であるが、生物の成長と再生産に分かちがたく結びついている。生物の持つこの生きるための方法という関係が意識の始まりである。

人間は、生存を外部の方法にきわめて多く依存している生物である。人間は、服を着たり、家を作ったり、火を起こしたり、道具を持ったりしなければ、人間として生きていくことが難しい。このように多くの方法に依存した生物は、人間以外にはいない。

しかし同時に、人間は、これらの方法を、声や動作や図形や記号によって表すことができる柔軟な発声器官と手足を持っている。この、豊富な方法を必要とする脆弱な身体と、それらを表現する柔軟な表現力とを持つ身体のゆえに、人間は言語を持つことができた。

だから、道具との関係という方法の実体化したものが意識であり、その意識が言語という形で更に強固に実体化したのである。

やがて、言語は、言語と言語の関係を持つようになる。この関係が理解であり、意識は理解によって更に実体として独立したものになっていく。(しかし、この意識の始まりから言語への話は、更に詳しく考える余地がある。)

ところで、最初に述べたように、物には物としての性質と波としての性質があり、それは相互に換算できるものであった。この物と波との関係を、生命や意識にもあてはめることができるのではないか。つまり、生命も、物と波の両方の性質を持ち、意識もまた、物と波の両方の性質を持つということである。(ちょうど、最近、イギリスのノーベル賞化学者が、DNAが弱い電磁界の中でテレポートするという研究結果を発表した。これも、生命が物と波の両方の性質を持つからだと言えるかもしれないが、まだ確実な事実ではない。)

ここから、意識の活用の仕方についての大きな示唆が得られる。

人間の生活は、単に物理的な環境や身体的な条件だけでなく、意識の持ち方によって大きく左右される。例えば、同じように雨が降っている暗い日にも、明るい気持ちを持ち続けることのできる人がいる。

もちろん、物理的な条件は人間の生活を左右する最も大きな要素だから、意識の価値を過大評価するべきではないが、現代の社会ではまだこの意識の活用の仕方についての研究が十分には進んでいない。

これは、教育についても同様で、やる気のある短時間は、やる気のない長時間よりはるかに優れているというのは、多くの人が知っている。しかし、どうしたらこのやる気を活用できるかということについては、未解明の部分がほとんどである。

しかし、今回、物から意識への発展が一応基礎づけられたと思うので、今後はこの土台の上に意識の研究を進めていきたいと思っている。(おしまい)

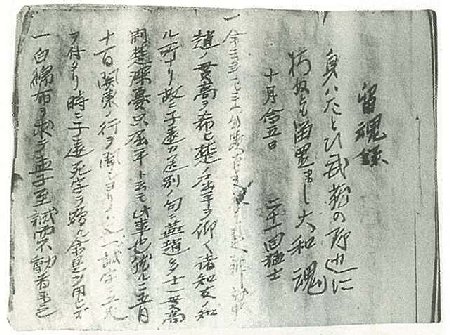

吉田松陰の「留魂録」は、松陰が処刑される前日に、門下生に向けて書いた約5000字ほどの手紙のような書です。半紙を四つ折りにして十九面に細書きしてコヨリでとじて冊子にしてあります。

この書の初めに、松陰の和歌が書かれています。「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留置(とどめおか)まし大和魂」。

この書は、内容ももちろん心を打ちますが、私はそれ以上に、これを十数年も守り続けた囚人沼崎吉五郎(ぬまざききちごろう)の生き方に感銘を受けました。

松陰と同じ獄舎にいた牢名主の沼崎は、処刑の前日、松陰に次のように頼まれます。「自分は、(この書を)別に一本郷里に送るが、無事に届くかどうか危ぶまれる。そこで、(あなたが)出獄したらこの書を長州人に渡してもらいたい」と。

松陰の「留魂録」は、門下生らによって郷里の萩に送られ、ひそかに回覧されますが、やがて所在が不明になってしまいます。

もう一本の書を預けられた沼崎は、その後三宅島に流されます。十数年後、幕府が倒れ、沼崎は流人の身から解放され本土に戻ることができましたが、既に老人になっていました。

神奈川県の権令(ごんれい)という役職にいた野村靖という松陰の門下生のところに、沼崎が突然訪れたのは、松陰の処刑から十七年もたったころでした。

沼崎は、野村に、「貴殿が長州人と聞いたので」と、変色した「留魂録」を渡すと、そのまま静かに去っていきました。

私は、ここに、目先の損得や欧米流の合理主義とは異なる、人間どうしの義を重んじる生き方の強さを感じました。

日本は、今、不況に沈み、格差は拡大しています。子供たちの教育も、果たして確実に行われているのかどうか不安が残ります。

しかし、日本が今後復活するための最も確実な土台は、経済力よりも、学力よりも、何よりも国民一人ひとりが、相手の信頼に応えるという、この義の精神を失わないことだと思いました。

では、なぜ、「経済力よりも」なのかというと、経済力は今後の工夫次第で必ず発展させることができるからです。それも、中国依存や移民拡大というような方向ではなく、日本独自の工夫で内需の拡大ができるようになるはずです。

また、なぜ、「学力よりも」なのかというと、学力は、よりよい社会を作るための必要条件ではないからです。もちろん、将来の日本は学力の大国にしていかなければなりません。それは未来の子供たちの教育にかかっています。しかし、今の若者たちの学力に不安があるとしても、学力の不足は信頼感さえあれば補うことができます。

「葉隠」の中で、山本常朝は、人間に必要なものとして「勇・知・仁」の三つを挙げ、「知」とは、「人に相談することだ」と述べています。社会の中に信頼感さえあれば、学力の不足は克服できるのです。

日本の社会の治安のよさは、先進国の中では群を抜いています。タクシーの中に置き忘れた財布が、無事に持ち主のところに戻るだろうとほとんどの人が思っている国は日本だけです。

私たち大人の役割は、この信頼感を確実に守り、その土台の上に、新しい経済力と学力の花開く国を作っていくことだと思います。