今日4月27日の受験作文講座の動画です。

https://www.youtube.com/watch?v=JlLRItWJq9g

■■資料

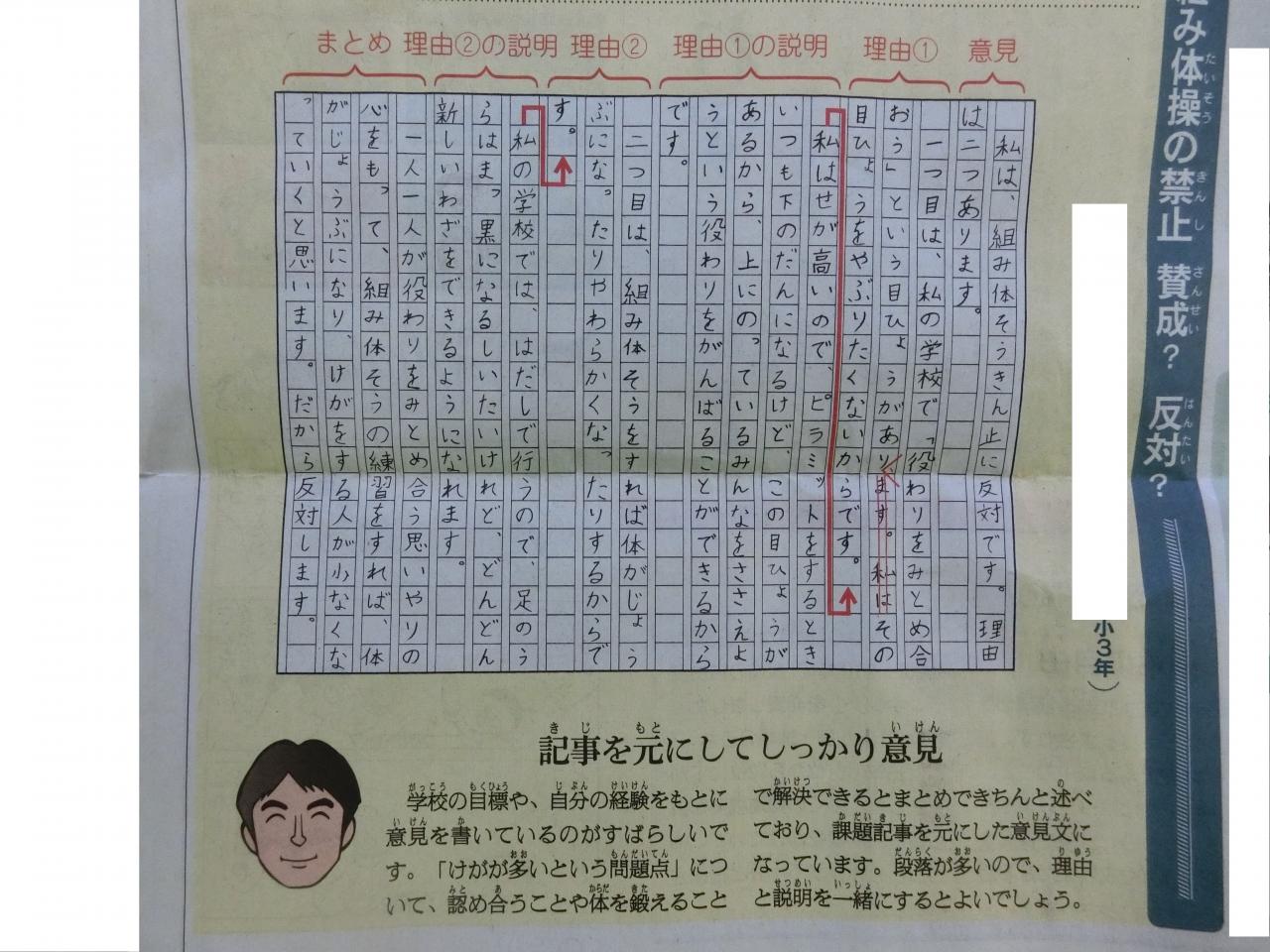

■みんなの作った似た問題から

・似た問題の作成、ありがとう。

・今度は、答えと解説もちょっと書いておいてね。

■みんなの作文から

(1)簡潔な書き出しがよい。

(2)理由は二つあるという公正もわかりやすい、。

(3)理由1のあとに1の実例、理由2のあとに2の実例という形で書くとよい。

(4)「事」はひらがなが一般的→「こと」

(5)「学ぶことは……学ぶ。」が文のねじれになっているので、「学ぶことは……だ。」などに。

(6)反対理解がよく書けている。

(7)「さきいったように」は避ける。

(8)名言は、「友達に必要なのは深さだけでなく広さである。」など。

■朝小の記事から

(1)理由を、思いついたまま羅列した印象になるので、理由1・2・3の構造が見た目の上でもわかるようにするとよい。

(2)結びに、反対意見に対する理解を短く入れると更に説得力が出てくる。

(1)理由は、一般化して大きく書き、その裏付けとなる実例をそのあと具体的に書く形にするとよい。

(2)「けど」は話し言葉に近いので、「が」などの方がよい。

(3)結びに、やはり反対意見に対する理解を入れていくとよい。

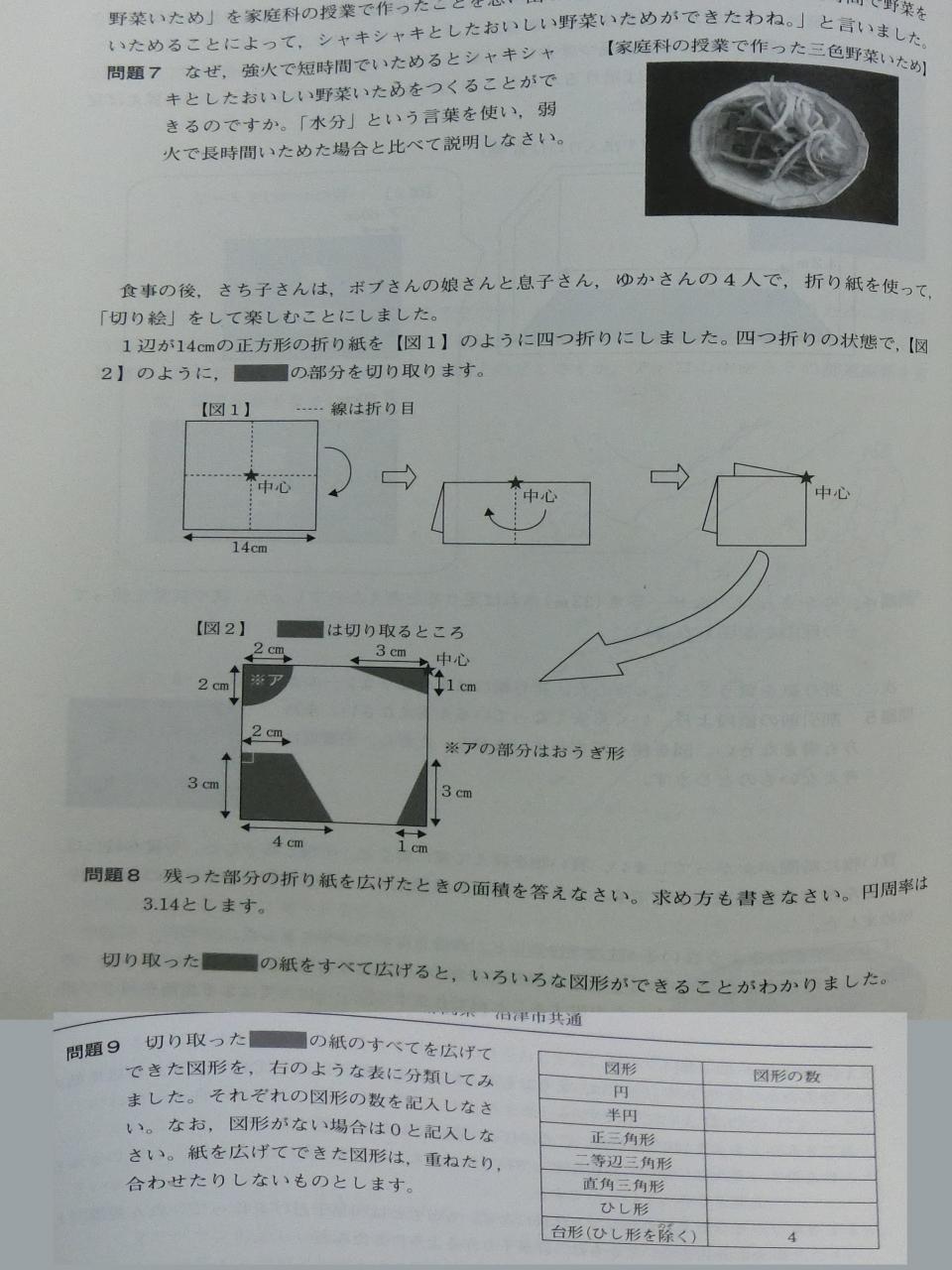

■適性検査問題から

・静岡県立清水高校附属中2016の試験問題より

・問題8の答えは、135.44cm2(簡単だが、計算ミスがないように解く)

・問題9の答えは、

円=0

半円=2

正三角形=0

二等辺三角形=2

直角三角形=0

ひし形=1

台形=4

・実際に紙を切って確かめてみよう。頭でわかったことでも確かめて確認すると応用力がつく。

■次回は5月11日(水)18:00~

・作文や似た問題を作れた人は画像のこの掲示板にアップ。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 公立中高一貫校(63)

本日の「読書感想クラブ」の前半部分の録画です。

https://www.youtube.com/watch?v=z8eETrCLV6M

後半は、参加した生徒からの「今読んでいる本の紹介」なので録画していません。

将来は、この後半部分で、希望者による「似た話のyoutube紹介」を取り入れていきたいと思っています。

例えば、今回読んだ本は、「こんにちワニ」という言葉遊び、「ツバメ観察記」、「にているね!?」という絵本でしたから、自分なりに言葉遊びを作ったり、家の近くにいるツバメを観察したり、本質的に違うのに似ているものを探したりすることが考えられます。

この「似た例」を探したり実験したりして発表するというのが、読書感想クラブの「感想」の中身です。

これまでの勉強は、ある知識を理解して記憶して、再現できればテストに合格するというような勉強でした。

しかし、そういう記憶再現型の勉強では考える力や個性は育ちません。

インターネットの時代には、知識は誰でもすぐに手に入ります。そういう教科書的な知識を蓄積するよりも、それらの知識を使って自分なりの見方や考え方をすることが求められるようになるのです。

自分らしさというものは、自分から進んで行動して初めて出てくるものです。

しかし、行動には、失敗があったり遠回りがあったり試行錯誤があったりという無駄があります。

知識を覚えるだけであれば無駄はないので、効率よく知識を身に付けることができます。

ところが、その無駄に見える部分が、実はその子の学力ののびしろになってくるのです。

▼今回読んだ本

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

こんにちワニ(*ゝω・*)ノ

わたしはいつも、ただいまんぐーす♪

リャマさん、うまインドゾウ!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

言葉の森が今考えているのは、新しい教育システムです。

その重点は、三つあります。

第一は、すべての子供たちの学力向上です。

中学3年生までの義務教育のレベルの学習は、本来誰でもが確実に身につけられるものです。

だから、普通の大人は、勉強というものはできて当然だと思っています。何も特別な苦労をしなくても、学校に通っているだけで自然にできるようになったからです。

ところが、現在の日本では、この義務教育レベルの学習で落ちこぼれる子がいます。

その原因は、(1)学校の一斉授業(生徒の均質性がなくなった状態における一斉授業)、(2)受験を基準にした競争学習(その結果、重要なことよりも点数の差がつくことを重視した学習指導)、(3)家庭学習の不在(塾通いばかりでなく通信教育任せも含めた学習丸投げ状態)です。

勉強は、塾に通ってカバーしなければできないようなものではありません。使いやすい教材と、家庭学習の習慣と、正しい勉強方法さえあれば、普通に家族や友達と過ごせる子ならば誰でもできるようになるものです。

それも、人並みにできるという程度のものではなく、完璧にできるようになるものなのです。

クラスの中に、たまに、塾に行っていないのに成績が抜群によい子がいると思います。時間にも余裕があり、遊ぶ時間もたっぷりある子です。そういう子は、家庭で自分のペースで勉強する習慣ができているのです。

この家庭学習の仕組を広げていく必要があります。(つづく)

【次回予告】

新しい教育の重点の第二は、個性と創造性を育てることです。

新しい教育の重点の第三は、生徒を教える先生の側が、個性と創造性を発揮することです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 寺子屋オンライン(101)

第1回の暗唱検定が始まりました。

検定試験といっても、特定の会場で受けるのではなく、ネットで受検します。自宅で試験を受けられるので、普段と同じ感覚でできます。

生徒と先生がウェブカメラで対峙するので、自宅で行っていても公正性は保たれます。

暗唱検定の5級は、約3000字の文章を6分以内で暗唱します。しかも、暗唱用の長文は、漢詩だったり枕草子だったりするので、子供にはなじみのない言葉がたくさん出てきます。

ところが、暗唱の場合は、意味がわからなくてもいいのです。それは、将来必ず意味がわかる時期が来るからです。

それは、すぐに意味を教えてもらうよりも、何年もたってその意味が理解できるような年齢になったときに、何かのきっかけで初めて意味を理解したという理解の仕方の方がずっと心の中に残るからです。

本日受検した小2の男の子は、そういう難しい言葉の並んだ文章の合計約3000字を4分55秒で1文字も間違えずに暗唱してくれました。検定委員の先生も思わず拍手してしまいました(笑)。

3000字の文章を大人が暗唱する場合、1日10分の練習で3か月と1、2週間かかります。暗唱の仕方さえ知っていれば、誰でもできるようになりますが、大人になるとすぐにあきらめてしまう人も多いのです。

小2のころまでは、暗唱することに抵抗がないので、毎日の時間さえ確保すれば暗唱の勉強が習慣になります。この時期に暗唱を習慣にして、学年が上がってからも続けていくと、国語も作文も英語も数学もすべてできるようになります。そして、何よりも自学自習の習慣ができます。

この暗唱検定を、更に多くの生徒が取り組めるようにしていきたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

ウェブで行う「受験作文講座」です。

作文の書き方のコツが基本ですが、それ以外に、実際の公立中高一貫校問題の解説も行っています。

今回使用する資料は、下記の3点。

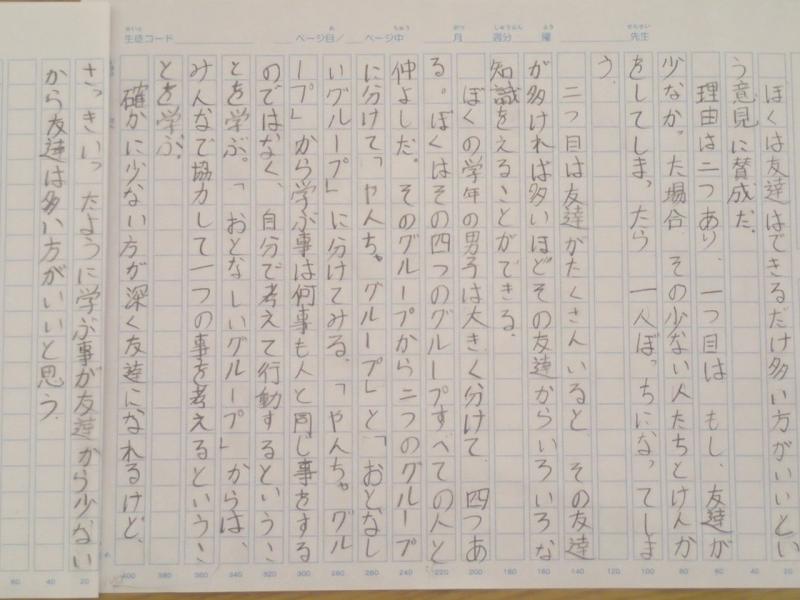

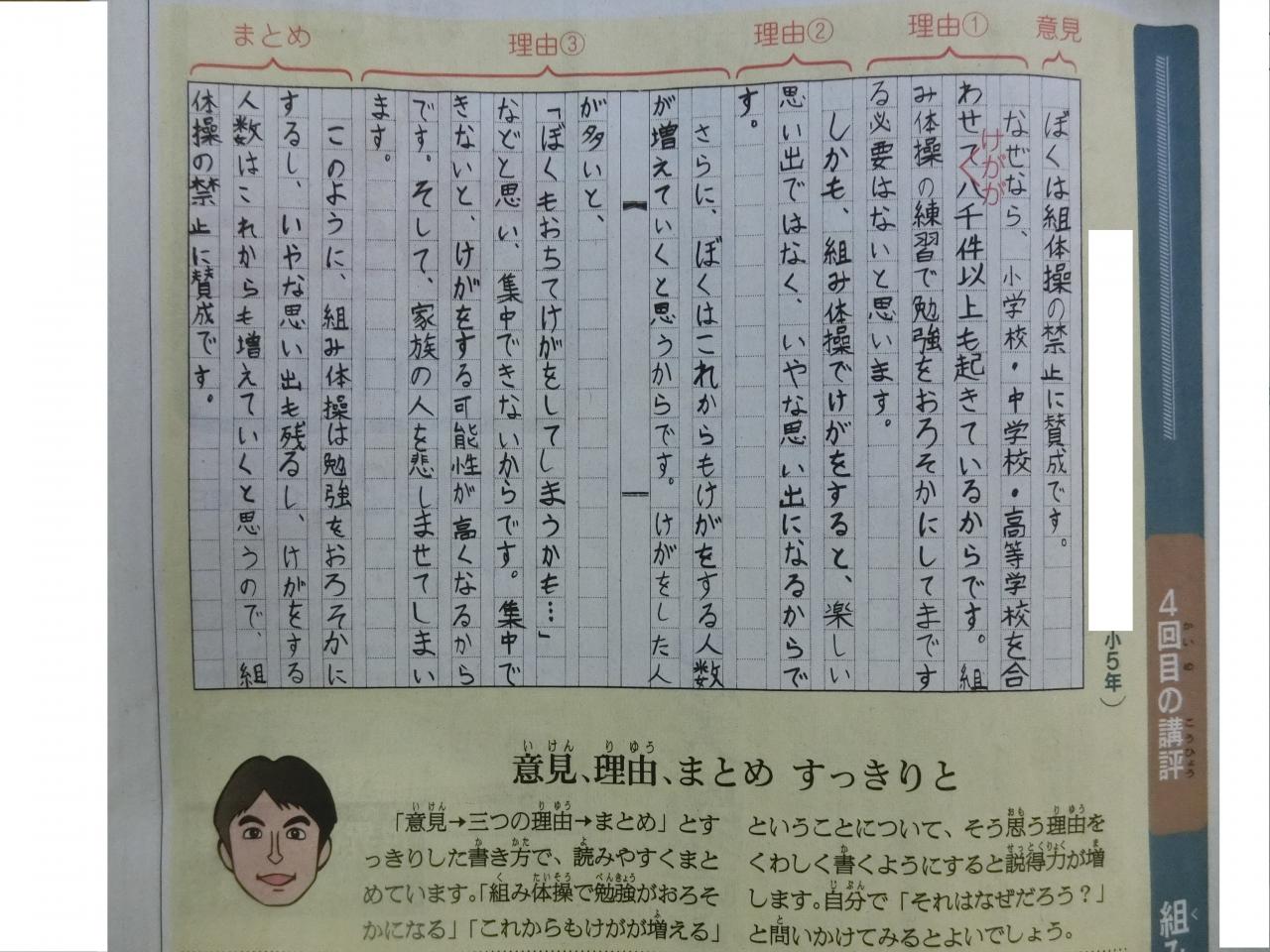

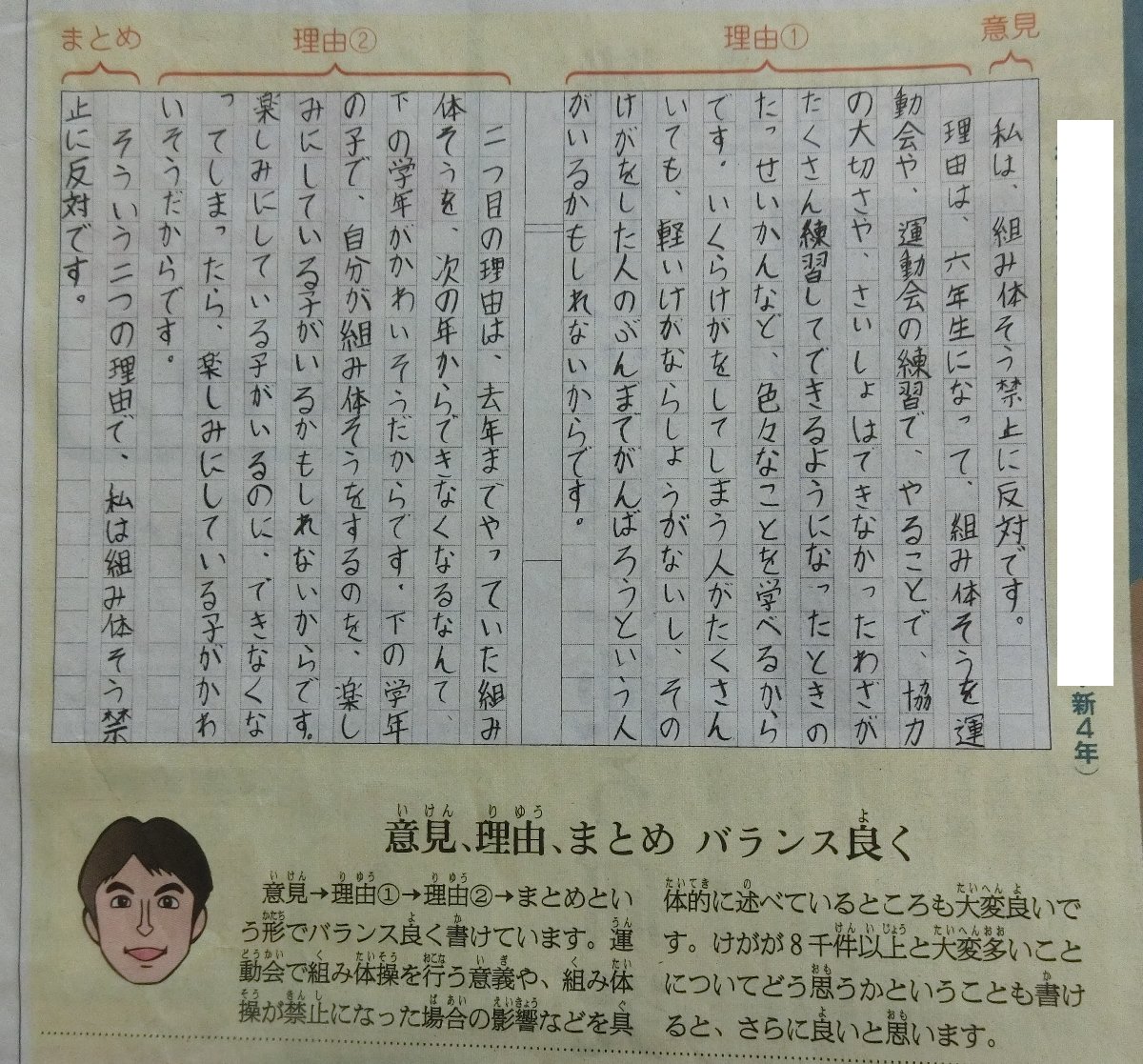

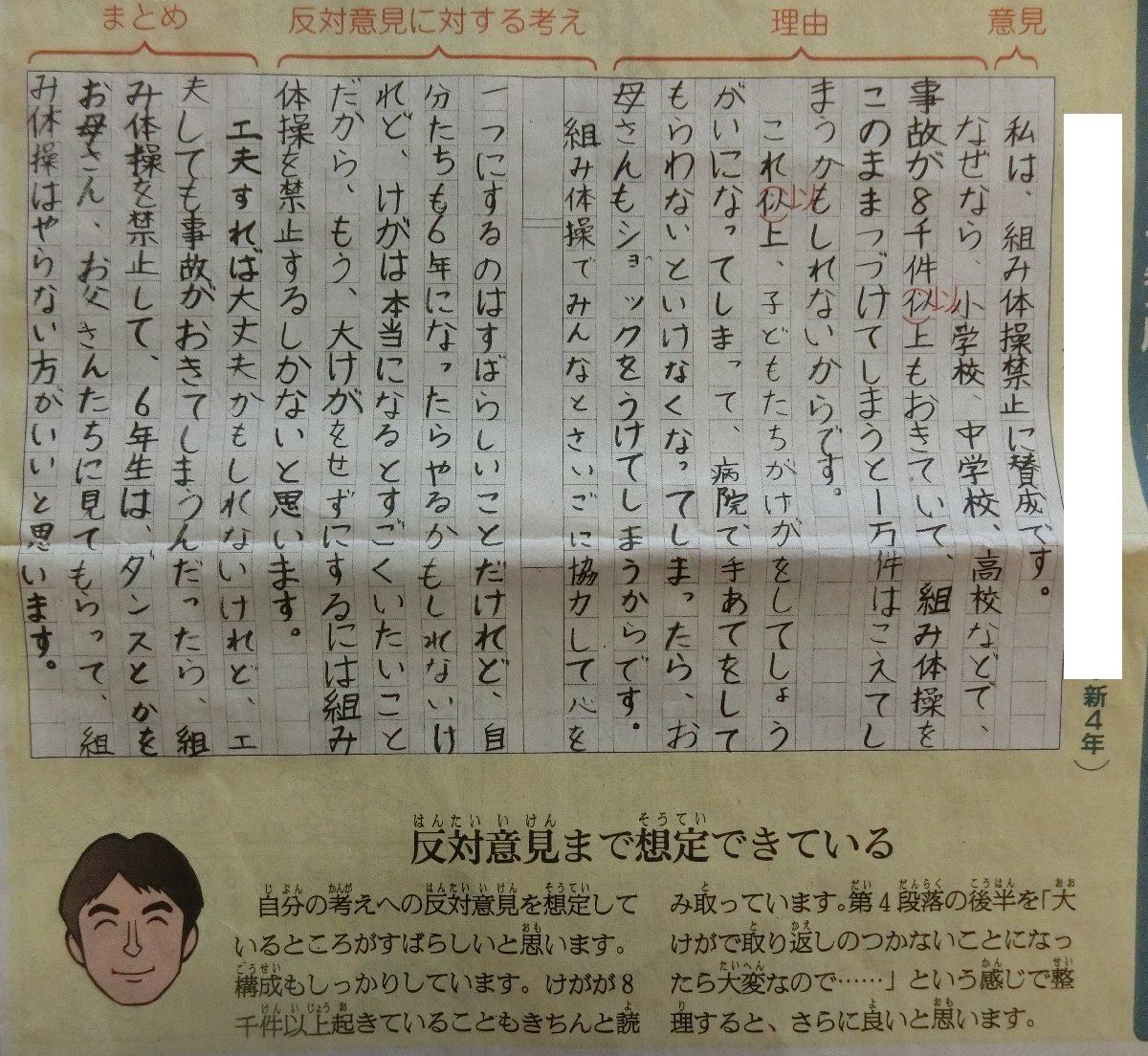

画像1と画像2は、朝日小学生新聞4月1日号に載っていた記事です。

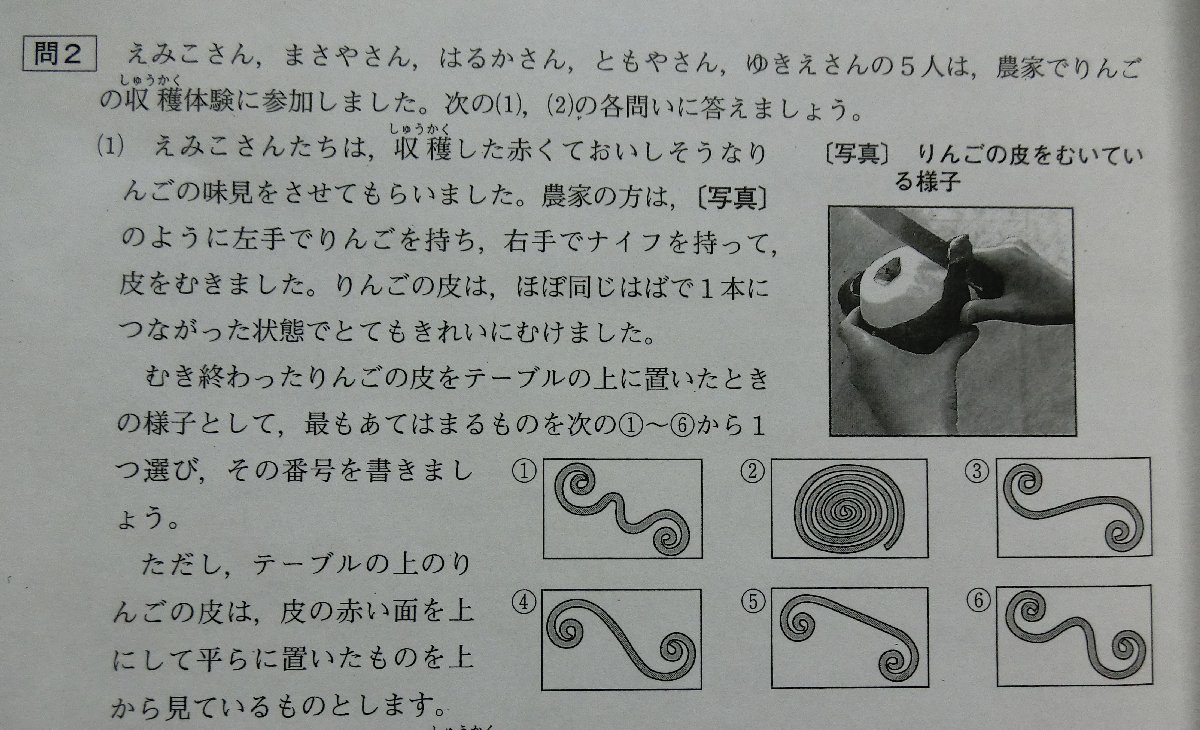

画像3は、2015年の神奈川県共通の公立中高一貫校問題です。

これらの一般的な解説の時間は半分ぐらいで、あとの半分は、参加生徒の作文に対するアドバイスと、似た問題の作成発表という参加者との個別のやりとりを中心にしたものにしていきます。

公立中高一貫校の受験対策は、第一に過去問の研究で、第二に家庭での勉強です。

作文の方は、言葉の森の受験コースでできるので、作文以外の適性検査については、家庭で独自にやっていく必要があります。適性検査の多くは考える問題ですから、それぞれの生徒の考えを生かしながら個別にやっていく必要があるのです。

(追加解説記事)4/21

昨日は時間がなかったので、問題の紹介だけしましたが、その解説の追加です。

画像1の作文についてのアドバイスは、

(1)最初に意見をはっきり絞って書いているのはよいところ。

(2)理由1と理由2が同じぐらいの長さになっているのは読みやすい(これは意外と見落としがちなところ)

(3)2行目「理由は……」から始まる文が100字以上になっているのでこれは二文に分けるとよい。

(4)理由2で、「かわいそうだから」という理由を書くのはやや感覚的。意見文はより客観的な理由で。

例えば、「大勢の人の協力でひとつのことを成し遂げるという経験をする機会がなくなる」など(ちょっと難しいか)。

(5)結びの意見には、反対意見への理解も入れるとよい。「確かに、組み体操には……というよい面もあるが」など。

(6)理由2で、同じ言葉(楽しみにしている子が)が繰り返し使われているので密度がやや薄くなる印象。多様な表現を使うとよい。

画像2の作文についてのアドバイスは、

(1)2行目「なぜなら……」のあとは、より一般的な理由を書き、その具体例として、「例えば事故が八千件以上も……」と書いていくとよい。

(2)数字のデータが入ると説得力が出てくる。数字は概数でよいができれば引用元なども明らかにして。

(3)反対意見に対する理解がよく書けている。ただし、分量は短めにするとよい。

(4)結びに、光る表現を入れる工夫をすると更に印象に残る文章になる。例えば、「組み体操は、人に見せるためにやるものではなく、協力する態度を身につけるためにやるものだ」など。

画像3の似た問題は、

(1)選択肢の2になるようなものの元の立体を書いてみよう。

ややふくらんだ円錐になるかなあ。

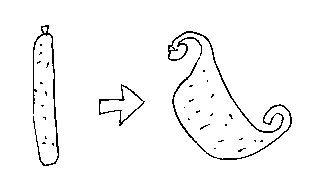

(2)キュウリの皮を同じようにむいたらどういう形になるか。

図のように途中が幅広くなった形か。(むいたことはありませんが)

この講座のいちばんのポイントは、似た問題を考えてみることです。

これを、親子で、「ああでもないこうでもない」と考える過程が、本当の考える勉強です。その結果、何も思いつかなくてもいいのです。

既に答えのある問題の、答えを見つける能力ではなく、何もないところに問題を見つける能力の方がこれから大事になってくるからです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 受験作文小論文(89)

本日から、小学1・2・3年生を対象にした読書感想クラブがスタートしました。

先生の読み聞かせを中心に、子供たちが今読んでいる本を紹介したり、先生の読んだ本をもとに、似た例を探してきて発表したりする(発表は希望者のみ)という企画です。

読み聞かせ以外に、家庭での遊びや行事の参考になる実行課題の紹介や、簡単な暗唱の練習などもやっていきたいと思っています。

今回は、連絡が遅かったせいもあり、参加者はごく少数でしたが、今後6~7人のグループを単位として数多くの読書感想クラブを開いていきたいと思います。

読み聞かせ兼司会の先生が増えれば、時間帯の幅も広がるので、子供たちも選択肢が増えて参加しやすくなると思います。

幼児期まで家庭でよく読み聞かせをされてきた子供も、小学校に上がると自分ひとりで勉強させる雰囲気になってしまうせいか、読み聞かせの機会から遠ざかってしまうことが多いようです。

しかし、小学校の低学年の勉強の基本は国語力で、国語力の基本は読書、特に良書の読み聞かせです。

自分で読む読書は、目から入る読書で、読み聞かせによる読書は、耳から入る読書です。

どちらも読書の意義は同じで、耳から入る言葉が増えれば増えるほど、目から入る言葉の理解も深まります。

ときどき、「読み聞かせをすると、自分で読まなくなるのではないか」と言って、読み聞かせをしなくなるお母さんがいますが、それは全く正反対です。

読み聞かせをすればするほど、自分で読む力がついてくるのです。

このあとのオンエア講座は、「公立中高一貫校受験作文講座」と「中学生定期テスト対策」です。

いずれも、他では受けられない企画ですので、希望される方は、ぜひ無料体験学習にご参加ください。

▽オンエア講座の無料体験学習

https://www.mori7.com/as/2567.htmlこの記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 読書実験クラブ(9)

熊本県を中心とした地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

熊本県の地震は、その後、阿蘇地方や大分県にも広がりを見せています。

また、ここ数日の間に、環太平洋を中心にした世界の各地で大規模な地震が発生しています。

しかし、ここで大事なことは、私たちが悪化する未来の一つの兆候としてこの事態を見るのではなく、これから来る新しいよりよい社会の手前にあるいくつかの逆転現象としてこの事態を見ることです。

日本は、今登り口の見えない暗い下り坂に向かっているような印象を多くの人が持っています。NHKで放送されている「老人漂流社会」は、その一つの典型的な未来像です。

しかし、これを不安と嘆息の中で眺めるのではなく、どうしたら明るい未来を切り開けるのかという行動の可能性として見ることが本来の人間のとるべき態度です。

家は壊れたら、また建て直せばいいのです。老人が働けないなら、働ける人がそれ以上に働けばいいのです。仕事がないから、新しい仕事を作ればいいのです。

勇気と知恵さえあれば、どんなことでもよりよい方向に持っていけます。人類の長い歴史は、そういう人間の勇気と知恵と行動の証明です。

今はまだ続く余震の中で、不安と不便の中で暮らしている人も、ぜひ今の事態の先にある明るい未来を見て過ごしていっていただきたいと思います。

そして、それ以上に、私たちがよりよい社会を作る一つのきっかけとして、今の状態を見ていくことです。それは、単なる心の姿勢ではなく、今日から行っていく日々の行動の中に表していくものです。

暗く見えそうな現状を、明るい気持ちと行動でよりよい未来に転換していくことが、今の私たちに求められている役割なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 日本(39)

今度、オンエア講座の無料体験学習を行います。

5月から開講するオンエア講座の特徴は、中身があって安いということです。

まず、どうして中身があるのかというと、先生1人に生徒6~7人という少人数のゼミ形式の勉強だからです。

時間は45分で、先生の一方的な講義だけではなく、生徒が参加する形の授業です。機械が教えるのではなく、人間が教えるので、こういう対応ができるのです。

次に、どのように安いのかというと、1ヶ月で4回受講して、受講料が月額わずか1,728円(消費税含む)です。

先生が個別に対応できる少人数の授業で、こういう料金設定のところはまずないと思います。

なぜ、このような高品質低価格の勉強を提供できるのかというと、このオンエア講座で利益を上げることを考えていないからです。

このオンエア講座の目的は、インターネットの技術を利用した実力のつくあたりまえの勉強をできるだけ広く普及させることです。

将来、利益を上げるとすれば、オンエア講座の受講者が増えたときに、暗唱検定や自習検定を提供することによってです。

しかし、これはだいぶ先の話になると思います。

オンエア講座を普及させるためのいちばんのネックは、インターネットの利用に際して、ウェブカメラをセットしたり、skypeをインストールしたりすることにまだ慣れていない人が多いということです。

しかし、これは本気になれば誰でもできることなので、いずれこのような障壁はなくなっていくと思います。

今回のオンエア講座は、言葉の森の生徒以外でも受講できます。

詳しくは、言葉の森までお尋ねください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41)