言葉の森には、作文が好きだから来たという子と、作文が嫌いだから来たという子の両方がいます。

作文の力の土台になっているものは、読む力ですから、作文の苦手な子は、読む方もあまり得意ではありません。

どんなに作文が苦手な子でも、事前指導と明るく褒める励まし方で、すぐに書くことには抵抗がなくなります。しかし、作文力の土台となる読む力が伴わなければ、上達はすぐに限界が来るので、読む勉強に力を入れていく必要があります。

読む勉強の基本は、まず読むことです。どんな本でもよいので、何しろ毎日10ページ以上読むということに決めておけば、それだけで読む力はついてきます。

学力の基本は、文章を読むことです。漢字の書き取りや計算の練習のようなことは、読むことに比べればずっと優先度の低いことなので、家庭での勉強時間の第一はまず本を読むことにしておくといいと思います。

読む勉強の大切さは、国語の得意な子でも同様です。ただし、国語の得意な子は、普通の読書は言われなくても自然にやっているはずなので、それに加えてより難しい文章を読むようにしていきます。

難しい文章として手に入れやすい教材は、入試問題の問題文です。入試問題は、内容的にも優れたものが多いので、読む力のある子は、読書のような感覚で読むことができます。

ところが、この問題集を読む勉強は、継続させることがとても難しいのです。

問題集を解くような勉強では、国語力はあまり身につきませんが、問題集をやりとげたという感覚があるので、どの子もよく続けられます。

それに対して、問題集の問題文を読むだけという勉強は、形が残らないので、しばらくするとうやむやになってしまうことが多いのです。

そこで、この問題集読書の勉強に役に立つのが寺子屋オンエアです。

寺子屋オンエアでは、生徒が問題集の問題文を読んだあと感想を書きます。先生はその感想を聞き、その問題文についての質問をします。ただ読むだけでなく、読んだあとにすることがあるので、形の残る勉強となっているのです。

学校などで行われている今の国語の授業というものは、先生が解説をする時間が長すぎるように思います。国語の勉強にとって大事なことは、子供自身がまず読む時間を確保するということです。

特に国語が苦手な子については、どんな本でもよいので毎日必ず読む時間をとっておくことが必要です。国語の授業のすべてを読む時間があててもいいぐらいだと思います。

国語の得意な子が高校生や大学生になったときは、問題集読書よりも、難しい本の難しい文章を直接読むようにしていきます。

難しい文章とは、古文や漢文のことではな、古今東西の古典と言われているような本です。

わかりやすい例のひとつとして言うと、岩波文庫の青帯のような本などが、国語の得意な生徒が大学生になったときに読むのにふさわしい本と言えると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

まず「読む」こと。読んで楽しいと思える本に出会えれば、きっと次々と本を読みたくなるはず! 家庭での勉強は「本を読むこと」……、子供たちが一冊でも多く「これ、面白い♪」と思える本に出会ってほしいなあと思います。

国語力をつける←読む力をつける←毎日読む時間を確保する

ということがわかりました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 問題集読書(33)

小さいころから勉強に力を入れていると、勉強することが苦にならないというよい習慣作りにもなりますが、その反対に勉強中心に世の中を見てしまう弊害も生まれてきます。

小中学校の勉強は、基本を学ぶ勉強ですから、本来それほど面白いものではありません。九九のような基本的な技能でも、初めのうちは、何でこんなわけのわからないものを覚えさせられるのだと多くの子は感じているはずです。基本となる大事な勉強は、面白くはないものなのです。

しかし、それでは勉強が進まないので、教える側としては、褒めたり励ましたりしながら何とかその勉強の基礎技能を身につけさせようと思います。

その意欲付けの方法の一つに競争があります。

限られた価値ある物があり、それを奪うために競い合うという方法は、人間の意欲に強く働きかけます。

この競争の持つ意欲喚起を、子供本人が自分を励ますために行う分には何も問題がありません。よく、退屈な勉強をするときに自分でタイマーを測って「何分以内に仕上げる」などと自分で決めて行うのは、競争を前向きに使うよい例です。

しかし、この競争を親や先生が、子供の意欲付けのために使いすぎてしまうことが多いのです。特に、低学年から塾で勉強するような環境に置かれると、そこでは必ず他人との競争が出てきます。

この競争意識の問題点は、他人との協力よりも競争を優先した発想をしてしまうことです。

これからの世の中は、競争よりも協力や共存を大事にする社会になります。かつての社会では、競争に強いことが人間の一つの魅力になっていましたが、これからは競争力よりも協調力の方が評価されるようになります。

それは、昔のまだ物が乏しかったころは、競争が豊かさの源泉だったからです。しかし、これからの競争はむしろ、環境を破壊したり格差を拡大したりする貧しさの源泉になりつつあるからです。

未来の社会の中では、競争意識が強く勝ち負け中心に物事を考える人はかえって、社会になじめなくなり、社会からも高く評価されなくなるのです。

小学校低学年からの過度の競争意識を緩和させるのは、親の役目です。

子供が、勉強の面で誰に勝ったとか負けたとか、誰が成績がよいとか悪いとか言ったときに、親は同じように「勝ってよかった」とか「負けて悔しい」とか言うのではなく、勝ち負けよりももっと大事なものが世の中にあるということを子どもに伝えていくべきなのです。

それが文化の教育です。

これまでの学力は、主に成績に現れる学力でした。

しかし、これからの学力には、成績や点数で表せない文化的なものが含まれるようになり、それが次第に大きくなるのがこれからの時代なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 教育論文化論(255)

中学生の勉強は、特に難しいものはありません。しかし、それでも点数の差がつくのは、正しい勉強の仕方で勉強をしていない人が多いからです。

特に、中間・期末などの定期テストは、テスト用の計画を立てテスト用の勉強をする必要があります。

テスト用の勉強とは、その教科の出題傾向を考え、出題範囲に絞って、集中して短期間の反復定着学習をすることです。

ところが、多くの生徒は学習塾などでもらってきた大量のプリントを、易しい問題も難しい問題も密度薄く幅広く解くような焦点の絞られていない勉強をしています。

中学生の定期テスト対策講座では、定期テスト前に、前回の傾向を分析し、今回の計画を立て、自分の勉強を自分で評価する機会を作ります。

また、定期テスト期間以外の期間は、普段の勉強で後回しになりがちな国語の学習を、実際の入試問題を中心に解く練習をしていきます。

○毎週木曜日20:00~20:45

○受講料月額1,728円

○無料体験受講が2回できます。

○参加できるのは、言葉の森の生徒だけです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 中学生の勉强(21)

受験勉強は、一般的な学力をつけるための勉強ではなく、生徒がその学校に合格するための勉強です。ですから、実際の過去問にあたることで、問題の傾向を知り、自分の苦手を知ることが大切です。

また、公立中高一貫校の場合は、必要な学力はすべて教科書レベルですが、そこに考える要素が大きく入ってきます。すると、勉強の方法も、ただ解説を読んで理解するだけでなく、その過程で親子の対話などによって考える力をつけることが重要になってきます。

このようにしてつけた学力は、公立中高一貫校の受験だけでなく、その後の高校入試にも大学入試にも生きてきます。というのも、これからの高校入試と大学入試は、公立中高一貫校と同じような問題になってくるからです。既に高校入試の試験問題はそういう傾向になっています。

言葉の森では、作文試験については、普段の勉強と受験直前の受験作文コースでカバーしているので、この受験対策講座では、作文以外の適性検査について実際の過去問をもとに演習と解説を行っていきます。

また、ただ問題を解くだけでなく、できるだけ生徒自身が似た問題を作るようにし、主体的な学習の機会を作っていきます。

○毎週水曜日19:00~19:45

○受講料月額1,728円

○無料体験受講が2回できます。

○言葉の森の生徒、及び言葉の森の生徒が紹介する生徒以外の人も参加できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63) オンエア講座(41)

小学校低中学年のころの生活で最も大事なものは、読書力と経験力をつけておくことです。それによって頭の中身をよくしておくのです。

低中学年のころは、勉強的なことはやればすぐに成績が上がります。しかし、この時期の成績は、あとにつながりません。

高学年になって生きてくるのは、低中学年のころの勉強ではなく、読書や経験によって育てた考える力なのです。

読書感想クラブは、googleハングアウトを利用し、6~7名の少人数で、本の読み聞かせと実行課題の紹介を行っています。

また、子供たちが主体的に参加できるように、「今読んでいる本の紹介」や「似た例の発表」なども随時行います。

○毎週火曜日18:00~18:45

○受講料月額1,728円

○無料体験受講が2回できます。

○言葉の森の生徒以外の方も参加できます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書実験クラブ(9)

理科、社会の勉強のうち、理科の一部は算数と同じような計算問題です。これは、算数の勉強と同じように解法を理解して自分が解けるようになるまで何度も繰り返し解いていくことです。

計算問題以外の理科は、一定の知識をもとに考える問題として作られています。これは、社会についても同様です。

こういう理科、社会の「知識+思考」の問題はどのように勉強するかというと、

(1)実際の過去問をもとに、

(2)1冊の参考書を使い尽くす。

という勉強法でやっていくのです。

勉強の基本となる教材は、受験用に作られた問題集ではなく、実際の過去問です。自分の志望校に限らず全国の公立中高一貫校の過去問を解いていくのです。

そして、過去問を見て答え合わせをして、できなかった問題について、それが参考書や教科書のどのページに解説として載っているかを見るのです。

その際、参考書が主で、教科書は従です。なぜかというと、教科書は学校で先生が教えることを前提に作られているため、説明が不足していることが多いからです。

しかし、詳しすぎる参考書はよくありません。1冊の参考書を完璧に使い尽くすためには、むしろ薄い参考書の方がよいのです。

では、もし参考書にも教科書にも載っていない知識の問題があったらどうしたらよいのでしょうか。

それは、できなくてもよい問題と割り切るのです。

合格のために大事なことは、できるはずの問題が全部できることであって、誰もができないような難しい問題ができることではないからです。

この、参考書を片手に問題を解くというスタイルの勉強に最も向いているのが家庭学習です。理科と社会の勉強は、家庭での学習の充実度が勉強の能率を左右します。

社会の勉強については、公立中高一貫校の場合、教材としてその地域独自の資料集も必要になります。参考書、資料集、教科書、この3つの教材を使って勉強を進めていきましょう。

説明の詳しい理科・社会の参考書の例

「これでわかる理科」(文英堂)

「これでわかる社会」(文英堂)

受験のためには、理科は小3~小6の全学年分、社会は小5と小6の両方を用意しておくとよいと思います。

オンエア講座「公立中高一貫校受験対策講座」の受講生募集中

毎週1回45分のオンエア講座(googleハングアウトで6~7人の少人数授業。適性検査演習、解説、似た問題紹介、受験作文講評例など。受講料月額1,728円)

対象は、言葉の森の小4~小6生、及び、言葉の森の生徒から紹介された小4~小6の生徒です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63) オンエア講座(41)

言葉の森で作文の体験学習をする子の中には、超がつくほど苦手という子もいます。

そういう子供たちの多くは、苦手意識を強く持っているので、普通はまず書き出すところからできません。

しかし、言葉の森の教え方をすると、そういう子供たちのほとんどが、すぐに書き始めることができて、本人も、一緒にいるお母さんも驚くほどしっかり書けるようになってしまうのです。

その方法は、ひとことで言えば、事前の項目指導です。作文を書き出す前に、その子の実力に合った形で、字数と表現項目と構成の仕方を指示するのです。

すると、子供は、作文という漠然としたどこから取り組んでいいかわからない大きな課題を、小さく分割されたはっきりした目標として意識することができます。それで、安心して書き出すことができるのです。

しかし、中には、それでも書き出せない、更に苦手な子もいます。

そういう子には、構成図を書いてアドバイスをするという方法があります。

また、苦手というのではなく、小学校1、2年生で何をどう書いていいかわからないのでなかなか書き出せないという子にも、この構成図の方法は有効です。

ただし、構成図を書いてアドバイスをする方法は、電話指導の中で行うのは難しいので、家庭でお母さんにやっていただくようになります。

小1や小2の子で、なかなか書き出せないとか、書き始めてもすぐお母さんに、「次どう書くの」と聞いてしまうという場合には、この構成図の方法を説明しますので、言葉の森事務局までご相談ください。

なお、言葉の森では、今、オンエア作文を一部で始めています。

これは、電話指導だけでなく、オンエアで画面を見ながら先生と対話する指導です。この場合には、構成図の書き方も先生の方で指導できるようになります。

将来は、このオンエア指導の方が、電話指導よりもメインになっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。構成図(25) 作文の書き方(108)

中学生の勉強は、特に難しいものは何もありません。どの教科も、本来中学生ならできて当然ということしか教えていません。

しかし、それでも成績に差が出ます。しかも、毎日長い時間をかけて真面目に勉強しているにもかかわらず成績がおもわしくないという人も多いのです。

その原因のほとんどすべては、勉強の仕方が正しくないところにあります。

例えば、解ける問題をいつまでも解いている、できなかったところをできるようになるまで繰り返していない、学校の宿題や塾の宿題に追われている、などです。

そして、何よりもほとんどの生徒が、テスト前に勉強の計画を立てずに行き当たりばったりの勉強しているのです。

「中学生の定期テスト対策講座」は、定期テスト2週間前から、前回のテスト結果を分析し今回のテストの計画を立てるアドバイスをします。

定期テストの期間外は、普段勉強する機会があまりない国語の入試問題を解く演習をします。

対象は、言葉の森の生徒で、学年は中1~中3です(保護者の参加も可)。

講座の案内をご希望の方は、言葉の森事務局までお問い合わせください。

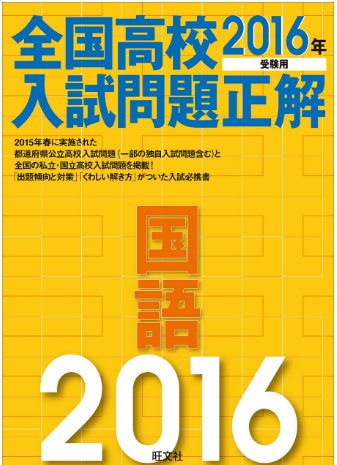

【使用する教材】

「2016年受験用 全国高校入試問題正解 国語」旺文社 2300円(6月中に2017年用発売、7月から2017年用で行う)

http://www.amazon.co.jp/dp/401021595X

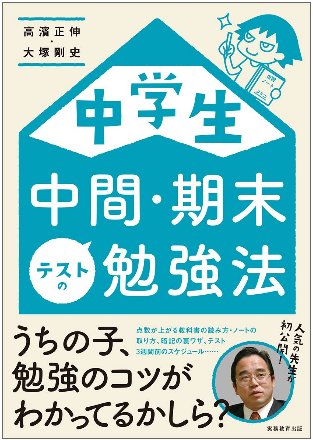

「中学生 中間・期末テストの勉強法」高濱正伸 1400円

http://www.amazon.co.jp/dp/4788910829

■中学生の定期テスト対策講座

○時間は、毎週木曜日20:00~20:45

○用意していただく教材は、「2016年受験用 全国高校入試問題正解 国語」「中学生 中間・期末テストの勉強法」

○対象学年は、中1~中3。

○対象生徒は、言葉の森の生徒(保護者の参加も可)。

○無料体験学習は2回できます。

○無料体験学習後、継続して受講される場合の受講料は、月額1,728円です。(月4回各45分程度)

○欠席した場合の振替はできませんが、期間限定で当日の録画を見ていただくことができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 中学生の勉强(21)