■■寺子屋オンエア、オンエア講座共通

■2月はいったん休止、3月は新学年で再開

言葉の森のサーバ工事のため、

寺子屋オンエアとオンエア講座の授業は、2月中いったん休止させていただきます。

そして、

3月から、新しいシステムのもとで、新学年扱いで再開します。

■■寺子屋オンエア

■3月からの寺子屋オンエアの終了時刻

寺子屋オンエアは、それぞれの生徒のご希望の曜日時刻で再開できるようにしますが、同時に参加する生徒が多い方が励みになるので、終了時刻の範囲を平日の17:30から20:50の間までとします。

しかし、今後それより早い終了時刻や遅い終了時刻を希望される方が多くなれば時間帯の範囲を広げます。

■3月からの寺子屋オンエアの教材

(1)

必須の教材は、新小学生は、「ハイクラステスト国語読解力」(「ハイクラステスト国語」ではありません。受験研究社。新学年分)

新中1は、「ハイクラステスト国語長文」(受験研究社)

新中2以上は、「くわしい国語」(文英堂)

(2)任意の教材は、

・「これでわかる算数」(文英堂。以下同じ)「これでわかる数学」「これでわかる理科」「これでわかる社会」「これでわかる英語」(いずれも新学年分)

・「これでわかる国文法」(新中1以上)

※上記の必須教材、任意教材をもとに、希望者に自習検定を行います。

※このほかに、英語の音読暗唱教材(CD付き)を検討しています。

■3月からの寺子屋オンエアの受講料

受講料を月額2,160円とさせていただきます。(月4回参加の場合)

■3月からの寺子屋オンエアの変更点

先生との話は、skypeではなく電話で受けることもできるようにします。

■■オンエア講座

■3月からのオンエア講座の時間帯

オンエア講座は、当面下記の時間帯で再開する予定ですが、他の時間帯で4人以上の参加希望者がいればその時間帯でも行っていくようにします。ご希望は、ウェブで随時受け付けられるようにしていく予定です。

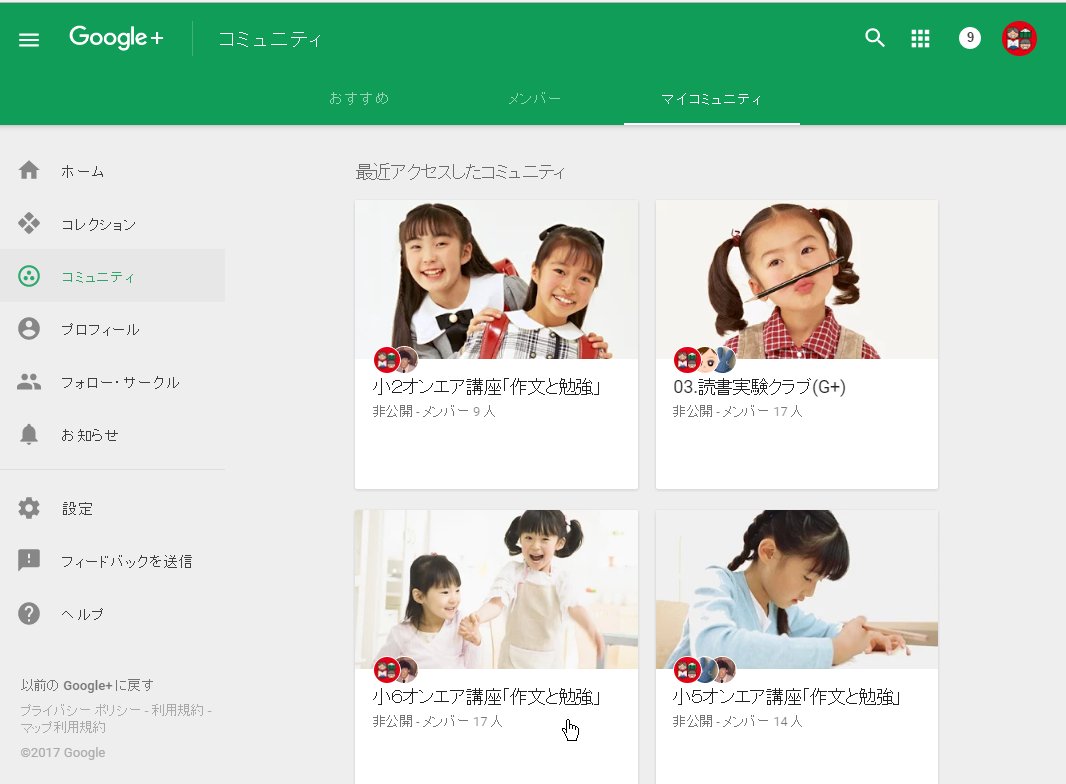

なお、読書実験クラブ、思考国算講座は、いったん終了し、3月からは、それぞれの学年のオンエア講座に参加していただくようお願いします。

・火1800~1845……新小1(新学年。以下同じ)

・火1900~1945……新小4

・水1800~1845……新小2

・水1900~1945……新小5

・木1800~1845……新小3

・木1900~1945……新小6

(参加希望者が4人以上いれば他の曜日時間も開催します。)

■3月からのオンエア講座の内容

オンエア講座の内容は、次のようにします。(カッコ内は時間の目安)

これまでの流れとほとんど変わりません。

(1)読んでいる本の紹介(5分)

読んでいる本とその内容を紹介してもらいます。

(2)作文の予習(10分)

次の週の作文課題の予習のヒントをyoutubeなどを使ってビジュアルに説明します。

小2までは自由課題なので、実行課題集をもとにしたヒントを説明します。

次の週が4週の清書の場合は、みんなの清書の発表や、おすすめの本の読み聞かせなどを行います。

(3)みんなの作品紹介(10分)

作文の構想図、算数数学の似た問題、家庭で行った実験や経験などを画像や動画で紹介してもらいます。

(4)算数・数学の問題解説(5分)

考える算数の勉強として、「これでわかる算数」の問題集をもとに似た問題を作るための解説をします。

(5)実習(15分)

作文課題の構想図、又は、算数・数学の似た問題作成の実習をします。

(6)保護者懇談(15分)

生徒が実習している間、保護者懇談をします。毎回の参加は自由ですが、4週目だけはできるだけ参加してください。

(7)生徒の作品アップロード

生徒が実習で書いた構想図、似た問題、家庭で行った実験や経験などを、次の週までにアップロードしておいてください。

■3月からのオンエア講座の教材

(1)

必須の教材は、「これでわかる算数」「これでわかる数学」(文英堂。新学年分)

(2)任意の教材は、「これでわかる算数」「これでわかる数学」(先取り用に次の学年分)

「理科好きな子に育つふしぎのお話365」(誠文堂新光社。小学校低学年から読めますが、大人でも読み応えがあります)

「公立中高一貫校適性検査問題集全国版」(みくに出版。次年度版が毎年7月ごろ発売されます。難問に挑戦したい新小6生向き)

■3月からのオンエア講座の受講料

受講料を月額2,160円とさせていただきます。(月4回参加の場合)

■3月からの変更点

前半の作文の予習は、言葉の森の作文課題集をもとに行いますので、言葉の森の生徒、又は、森林プロジェクトの教室で受講している生徒が対象になります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺子屋オンエアは、自主性と勉強習慣を育てるのが目標です。

オンエア講座は、思考力と発表力を育てるのが目標です。

この二つの土台の上に、作文で創造性を育てます。

そして、自然寺子屋合宿でたっぷり遊ぶのです。

新しい体制を作るために、2月はいったん休止し、3月から再スタートします。

サーバの全面的な工事のため、2月はどうしても休止にしなければならなくなりました。

どのくらい時間がかかるか、見通しは全くありませんが(笑)。

いつもありがとうございます。

新小6の月曜、か水曜(17時~)希望です。どなたかいらっしゃったら!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 寺子屋オンライン(101)

これからの入試では、解法の知識を詰め込むような勉強ではなく、思考力や表現力を育てるような勉強が要求されます。

入試の形態も、一律の筆記試験ではなく、それぞれの個性を生かしたアドミッション・オフィス型の試験が主流になってきます。

大学入試がそのように変わるのは、先進国の社会がそのような思考力、表現力、創造力のある人材を必要とするようになっているからです。

そういう新しい学力を育てるために、小学生からの作文力育成はますます重要になってきています。

言葉の森では、このような未来を見越して、35年間、作文専科の指導をしてきました。

■作文力の土台となる学力

しかし、作文力は作文指導だけで身につくものではありません。

作文は、その生徒の学力の集大成ですから、作文力として現れるものは、その生徒の全学力の結果です。

作文力を山の山頂とすると、その裾野となる山麓を形成するものは、思考力、読解力、語彙力などを中心としたトータルな学力です。

■寺子屋オプション企画

言葉の森では、作文力の土台となる学力育成を、学力テストや自習検定やオンエア講座などの形でこれまでさまざまに支援してきました。

しかし、これまでの多様な企画の区別などがわかりにくいという面がありましたので、この3月からこれまでの企画を「寺子屋オプション」企画として整理統合して提供することにしました。

寺子屋オプション企画の重要な柱は3つあります。それらは、(1)寺子屋オンエア、(2)オンエア講座、(3)森の自然寺子屋合宿です。

このほかに、プレゼン作文、作文検定、自習検定、暗唱検定なども、寺子屋オプション企画の一部として利用できるようにしていきます。

■自主性と勉強習慣を育てる「寺子屋オンエア」

学力をつける基本は、家庭での自学自習です。子供のときから、自分で計画を立てて勉強をする習慣をつけていると、学年が上がるほど学力がついてきます。寺子屋オンエアは、国語読解力を中心とした自学自習を、先生がオンエアで指導する仕組みです。

・週1回1時間程度(時間は自分で自由に選べます)

・月謝2,160円(料金を3月から改定しました)

・月~金の範囲で週何回でも選べます。

・勉強の内容は、指定の国語問題集読書を中心に、自由な教材で算数数学、英語、理科社会など。自習検定試験も行います。

■思考力と発表力を育てる「オンエア講座」

■思考力と発表力を育てる「オンエア講座」

作文力をつける土台は、作文の課題を事前に予習しておくことです。翌週の作文課題の解説をもとに構想図を書き家族と対話できる機会を作ります。

また、これからは、国語力とともに、算数数学の力は必ず必要になってきます(文系でも数学が必修になります)。

更に、これからの学力は、答えを見つける勉強ではなく、問題を作る力、それを発表する力を育てる勉強が必要になります。

そこで、オンエア講座では、学年別に、これらの考える勉強、発表する勉強を行っていきます。

・週1回45分程度(曜日時間は指定されています)

・同学年6~7名のグループ学習

・月謝2,160円(料金を3月から改定しました)

・勉強の内容は、読んでいる本の紹介、作文の予習、考える算数(当該学年分と先取り学年分)、構想図と似た問題作成の実習、それらの発表、保護者懇談、寺子屋オンエアの勉強の質問相談など。

■自然や友達との触れ合いの中で学ぶ「森の自然寺子屋合宿」

■自然や友達との触れ合いの中で学ぶ「森の自然寺子屋合宿」

日中は自然の中で友達たちと遊び、朝と夜は寺子屋形式で勉強をする合宿です。

2泊3日を1単位として、夏休み中何泊でも参加できます。

祖父母も含めた三世代の参加も受け付けます。

7月22日~8月31日の予定です。夏休み以外の土日合宿も計画しています。

■その他の寺子屋オプション企画

■その他の寺子屋オプション企画

言葉の森では、このほかに次のような企画を行っていきます。

いずれも、パソコンを使うことが多いので、パソコン練習の企画も並行して行っていく予定です。

・プレゼン作文

・作文検定

・自習検定

・暗唱検定

・パソコン練習企画

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔、私が高校生だったころは、一般入試がほとんどで、推薦入試というのは例外的でした。

しかし、今後の入試は、紙の上だけの試験ではなく、アドミッションオフィス入試などで、その生徒の真の実力と個性を見る方向に進んでいきます。

すると、成績だけでない全人間的な実力が必要になってくるのです。

低学年の作文は、大人が直せばすぐ上手になります。

だから、そこで直さないことが大事なのです。

そのかわり、作文の土台となる読書や経験や対話に力を入れていくといいのです。

今自分が小学生だったらいいなといつも思います。子供以上に自分が参加したい企画ばかりです。

3月からが楽しみです。

夏合宿、これまで以上に盛り上がりそうですね!

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 合宿(14) 寺子屋オンライン(101)

子供が、最初に接するのは、両親、特にお母さん、そしてお父さんです。

子供は両親を通して、社会に接していきます。だから、親の関心が子供の関心に結びつくのです。

親が科学的なものの見方に関心を持っていれば、子供もそのような関心を通して世の中を見るようになります。

これが、賢い子を育てる出発点です。

本を読んだり、勉強をしたりする以前に、子供が親の関心に自分の関心を重ね合わせることが大事なのです。

しかし、もとから科学好きな親ならまだしも、多くのお母さんは科学的なことにはあまり関心がないと思います。

そこで、使えるのが、子供向けの科学の本です。

子供と一緒に科学の本を読んでいると、「へえ、そうなんだ」と、世の中や自然の現象についての新しい理解に感心することがあります。

特に、自然界は、科学的な考え方の宝庫です。

自然の中にあるものは、どれもそれなりに必要な科学的裏付けを持って成り立っているからです。

これに対して、人間社会の現象は、にぎやかな話題が多い割に、科学的な裏付けを通して理解するということはあまりありません。

また、一般に勉強と言われるものも、科学的なものの見方にはあまり結びつかないものがかなりあるのです。

特に、成績にすぐに結びつくような勉強は、知識と手続きの理解でなりたっているので、それはそれでとても必要なことなのですが、子供を賢い子にするということにはあまり結びつきません。

むしろ、勉強の時間が多すぎると、勉強以外の読書や遊びや対話の時間が減る場合もあり、その方が子供の成長にとってマイナスになることもあるのです。

最近出た科学の本として面白いと思ったものは、「理科好きな子に育つふしぎのお話365」(誠文堂新光社)です。

390ページもあり、結構重たいので、読み聞かせに使うとしたらお母さんはかなり大変です。

しかし、ルビがふってあるので、ある程度お母さんが読み聞かせをして、子供が興味を持てば、続きを自分で読むようになると思います。

科学の本の選び方として大事なことは、ただ知識が書いてあるだけでなく、因果関係のような構造が書いてあることです。

科学の本とは少し違いますが、時事問題などでも、事実の経過が重要なのではなく、その背後にある因果関係の解説が大切です。しかし、世の中にある時事問題に関する本でそういう観点で書かれているものはあまり多くありまぜん。

知識が大事なのではなく、その知識の背後にある科学的な関係を知ることで、知的な好奇心が刺激されることが大事なのです。

以上のような科学的関心について考えたのは、ドクター・中松さんの「私は死んでる暇がない」を読んだのがきっかけです。

これも、とてもいい本ですから、子供向けではありませんが、ぜひ多くの方におすすめしたいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今行っている、小学1~3年生を対象にした科学的な本の読み聞かせがなかなか面白いので、今度その講座をもっと広げていく予定。

読み聞かせの得意な人は多いと思うので、そのうち募集したいと思います。

子供が最初に接するのはお母さんです。

だから、子供を賢い子に育てようとするるなら、勉強をさせるよりも前にまずお母さんが世の中を知的な関心を持って見ることです。

そして、その知的な好奇心を子供と共有するのです。

子供と一緒に関心を持つことで、親以上に子供の関心は高まりそうですね。

賢い子供を育てるためには、親自身が向上心を持ち、視野を広げることが大事ですね。

この本と同じような感じで「頭のいい子を育てるおはなし366」を持っています。ちょうど1年かけてもうすぐ読み終わるところなので、今度はこれを読み聞かせてみようと思います。

母親は、子育ての中で、自分の関心ごとの影響の大きさをあまり自覚できていないかもしれません。

この記事を読んで、ハッとしました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95) 子育て(117)

言葉の森は、これまで約35年間作文指導をしてきました。

その中で、いろいろな実績を上げました。しかし、中に、はっきりした成果の出る子もいましたが、なかなか成果の出ない子もいました。

その原因は何かと考えてみると、成果の出ない子は、作文の土台となる読む力が弱かったのです。

氷山のたとえで言うと、水面よりも上の部分は、作文という形で表面の現れるところです。しかし、水面下には、その見える形よりも何倍もの読む力や学力や語彙力や経験力があったのです。

そこで、言葉の森では、作文指導の途中の時期から、音読や暗唱の教材を作り、おすすめ図書の一覧表も作り、問題集読書のアドバイスをし、さまざまな方法で読む力をつけるアドバイスをしてきました。子供とお母さんやお父さんが、作文の課題について対話をすることの重要性も話してきました。

ところが、ここで新たな問題が出てきました。

それは、最初はそのアドバイスに沿って家庭学習を始めた子が、数日で飽きてやめてしまうことが多いということです。

そして、自習を続けるかどうかで、子供と親の言い争いになったり、更には、お母さんとお父さんの言い争いになったりするようなこともありました。

こちらが、「音読は大事ですから、必ず朝ごはんの前にやってください」などと言えば言うほど、「子供がやらないんです」「親子の喧嘩になってしまうんです」「もう、私もくたびれました」などという相談が増えてきたのです。

そこで、こちらもだんだん言い方をセーブし、「音読はできるだけやってください」などと言うようになっていったのです。

しかし、氷山の上が作文の力、氷山の下が、読む力を中心とした学力全体という構造は変わりません。

そこで、いろいろ試行錯誤をしているうちに、googleハングアウトやskypeという、双方向のメディアがクラウドのサービスとして利用できることに気がつきました。

これらのクラウドサービスを利用すれば、読む力をつけるための自習も、家庭に任せっぱなしにせず、先生がチェックすることができます。

特に、国語の問題集読書などは、家庭の中だけで続けることはかなり難しいものですが、skypeのビデオメッセージなどで送ってもらうような形であれば、かなり楽できるようです。

そこで、今後の作文指導は、氷山の上の部分は通常の作文指導、氷山の下の部分は、「寺子屋オプション企画」というふうに分けてやっていこうと考えたのです。

しかし、これまでやってきた寺子屋オプション企画は、いろいろな講座やイベントが重なって、一部が重複したり区別がわかりにくくなったりしていました。

また、これはたまたま時期が重なったということですが、サーバの移転に伴う引越し作業が1月から始まってしまいました。

そこで、寺子屋オプション企画の再編成とサーバの引っ越しを兼ねて、現在行っているさまざまな企画をいったん休止し、引っ越しが終わったあとに新しい仕組みで再スタートするようにしたいと思いました。

今後の寺子屋オプション企画の中心になるものは、3つあります。

第一は、寺子屋オンエアです。これは、自学自習によって学ぶという企画です。

第二は、オンエア講座です。これは、発表と交流の中で学ぶという企画です。

第三は、自然寺子屋合宿です。これは、自然と人間との触れ合いの中で学ぶという企画です。

このほかに、小さな企画としては、プレゼン作文発表、作文検定、暗唱検定、自習検定などがあります。

いずれも、googleハングアウトやskypeを使うことが多いので、これらの使い方を練習する場も設けていきたいと思っています。

この春から、作文指導と寺子屋オプション企画の二つを組み合わせて指導していく予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

オンエア○○というと、それだけで、「私はパソコンが苦手だから」とあきらめてしまう人がかなり多いのです。

その気持はわかります(笑)。

しかし、いずれも、「案ずるより産むが易し」です。

もともと人間のやっていることですから、やりだせばみんな何とかなるのです。

先日、保護者の方から、「作文の勉強なのに、どうしてオンエア講座のようなものに力を入れているんですか」と質問されました。

それは、作文だけの勉強で作文を上達させるのは限界があるからです。

例えば、流れるような文章を書ける子は、例外なく読書好きです。

それを、ぎくしゃくした書き方をしている子に、「この子のように書いてごらん」と言っても、かえって作文の苦手意識を強めるだけです。

だから、作文の土台となる読む力は、作文とは別につけていかなけれがなりません。

しかも、それを無理なく楽しく続けられるように工夫することが必要なのです。

新しい仕組みが楽しみです。

国語力は、全ての科目の土台ですね。

先日、資料請求しました年長児保護者です。資料届きました、ありがとうございます。

うちの小6男児がまさしくこの記事通り、暗唱はすぐに飽き、音読のことで喧嘩になり…。1年生から続けた言葉の森の通信講座は去年やめてしまいましたが、やはり読解力が非常に乏しく、中学入学目前となった今また再開したいと親は(^_^;)思っています。

学校の宿題に忙殺され作文提出が難しくなり やはり通信を辞めてしまった高校生の娘は、受講6年間に力をつけていただいたので、小論文のテストでは労せず高得点を取っています。

中学以降の歯応えのある課題に、休み休みでも食らいついてきたからだと思います。

寺子屋オンエアのような、知らない子と繋がることはあまり好まない小6男児を、再開にどう誘導するか思案中です(^_^;

どんぐりかあさんさん、コメントありがとうございました。

暗唱や音読を続けるコツは、それを始める時刻を決めること、その最中に決して注意しないこと、です。

日によって開始時刻が変わったり、ほんのちょっとしたことでも注意すると(親は必ずと言っていいほど注意したくなるときがありますが)、続けられなくなります。

新中1の場合、(1)高校入試でも大学入試でも今後の入試は記述力・小論文力が要求されるようになるので、本人がそういうことに気がついたら再開を促してみるといいです。(2)中学生の勉強の基本は、親が内容を把握していることです。中1になったばかりなら内容が簡単ですから、この時期から勉強を見てあげるといいと思います。

がんばってください。

新小1の子は、新しく始まるオンエア講座に参加すると、楽しくできると思います。これはおすすめです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) オンエア講座(41) 合宿(14) 言葉の森のビジョン(51)

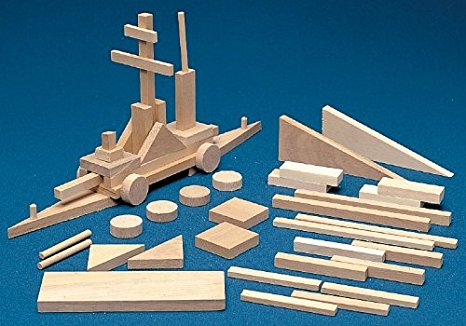

△木片をテープのりでくっつけると、オリジナルなレゴのような遊びができます。

昔の子供たちは、学校から帰るとすぐにいろいろな遊びを始めました。

メンコ、ビー玉、ベーゴマのような定番野遊びもありましたが、特にそういう名前のつくような遊びではなく、みんなで近くの低い山に行き、途中で戦争ごっこをしたりちゃんばらごっこをしたりしながら、山の尾根をずっと歩くような遊びもありました。歩いている途中に、アケビがなっていたり、クリがなっていたり、野ブドウがなっていたりするのを食べながら、ずっと尾根を歩いて、そして帰ってくるのです。

しかし、今はなかなかこういう遊びができません。

家の中では、ゲームという面白い遊びがあるので、みんなが集まるとすぐにゲームを始めるというところが多いと思います。また、近所に遊びに行くと言っても、交通が激しかったり、近くに適当な遊べる場所がなかったりということも多いでしょう。

そういう中で、親はどう子供の遊びの環境を作ってあげるかということが一つの問題になってきます。

遊びの工夫を考える場合、できるだけ子供たちの創造性を発揮できるような遊びを考えてみることです。

そのためには、まずゲームの時間は制限しておく必要があります。

ゲームは面白いので、楽しくやることはもちろんいいのですが、創造性のある遊びというのは、やはり、自然の中での遊びや、自分の手足を使った遊びだからです。

私の家では、昔、ゲームの時間は1日15分と決めていました。今では、この時間では短いかもしれませんが、大事なことはルールを決めた上で自由にやらせるということです。

次に、ゲーム以外の遊びの機会や環境を作ってあげることです。

その一つが、小さい木片などの材料をどっさり用意して、それで自由に何かを作らせる遊びです。子供は、材料があれば、特に何も指示しなくても自分たちで遊びを工夫します。

私が先日アマゾンで買ったのは、木材ブロックセット(421円)です。

http://amzn.asia/2rBxRP4

これに、テープのりという両面テープを使えば、オリジナルなレゴがいくらでも作れます。(先日、木々レゴという名前で紹介したものです)

材料が豊富にあると、子供たちは、大人が思いつかないようなさまざまな遊び方を考え出します。

こういう手軽な遊びができるものにはほかに、風船があります。(100個入りで500円~1000円)

この風船を使うと、家の中で風船バレーボールをしたり水風船を作ったりというような遊びができます。

ただし、この場合は、低学年の子の中に仲間はずれの子ができないように、親が最初に誘導してあげる必要があります。

昔の子供たちは、いろいろな学年の子が一緒に遊ぶことが多かったので、リーダー格の子が自然に、年齢に応じた役割などを決めていました。しかし、今の子はそういう機会があまりないので、年少者や弱者に対する配慮が必要だということを教えておく必要があるのです。

家の中に、小さなテントを張れるようにしておくのも、面白い遊びになります。

子供たちは、秘密基地というものを作りたがります。その秘密基地で何をするわけでもないのですが、自分たちがその場所の主人公になって、いろいろな物語の世界を楽しむということが遊びなのです。

ワンタッチで組み立てられるミニテントがあると、家の中でそういう秘密基地作りが始まります。(2~3人用で2000円ぐらい)

このように、子供時代の遊びは、楽しみながら創造を生かす貴重な機会にもなるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の子供たちは、遊びというと、ゲームだったり、遊園地に出かけることだったり、サッカーだったり、野球だったりと、ややパターン化しているな感じがします。

それだけ、子供たちを取り巻く環境が単調になっているのかもしれませんが。

子供たちに、自由に創造性を発揮して遊べる場を工夫してあげる必要があるのではないかと思います。

昔、うちの子供たちを近くの海に連れていくと、小学校低中学年のころだったと思いますが、兄弟二人でずっと岩の上を飛んだり水の中に飛び込んだりしながら何か喋っていました。

どうやら、二人の共通する物語の世界をそれぞれの役で演じているようでした。

子供時代は、こういう何ということもない遊びが楽しいのだろうなあと、昔の自分をふりかえってそう思いました。

シンプルな遊びほど、夢中になり、想像力が発揮できますね。

大人にとっては「なんじゃこりゃ」と思うものでも、子供の想像力にかかると宝の山だということはありますよね! 我が家の娘たちも休みの日には、色々な「ゲージュツ作品」を作り出しています♪

大人にとっては「なんじゃこりゃ」と思うものでも、子供の想像力にかかると宝の山だということはありますよね! 我が家の娘たちも休みの日には、色々な「ゲージュツ作品」を作り出しています♪

オリジナルレゴは、小学生に限らず、中高生、大人もはまりそうです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6)

よく、病気の多くは生活習慣から生まれると言われています。だから、健康法も、たまに健康によいことをどっさりするのではなく、毎日の生活習慣の中で自然にできるようにしていくことが大事だと言われているのです。

同じことが、勉強についても言えます。

勉強は、成績という結果が表に出るので、特に多くの人の関心を引きます。

そして、自分の子供がよその子供よりも遅れているように見えると、親はついその差をすぐに埋めようとします。しかし、それは長年の生活習慣の中でついてきた差なので、生活習慣を変えることが第一なのです。

そういう生活習慣の中で、最も重要なものが、読書と対話です。

学力のある子は、よく本を読み、よく親といろいろなことを話しています。それが、勉強全体の成績に生きてきます。

ところが、成績だけを見ると、その差は勉強をすれば埋められるように思いがちです。そして、確かに、問題集を解かせるような勉強を繰り返せばその教科の成績は上がります。しかし、もともとの学力が伴っていないと、その成績を維持することは難しいのです。

言葉の森がすすめている家庭学習は、毎日の読書(高学年は50ページ以上)、親子の対話(週に1回は家族全員で)、毎日の音読(3分)、できれば毎日の暗唱(10分)、そして算数の問題集を1冊繰り返し解くこと(15~30分)、中学生の場合は英語の教科書の暗唱(10分)です。

全部やるのが大変だったら、読書と音読と対話だけでもかまいません。それも無理なら読書だけでもいいのです。その読書も最低限10ページ以上とすればいいのです。

こういうことを毎日続けて半年もたつと、いつの間にかいろいろなことができるようになって、作文も上手に書けるようになっていたとなるのです。

成績を直接上げようとするのではなく、生活習慣の中で学力をつけて、いつの間にか自然に成績が上がるようにしていくのです。

しかし、この毎日続けるということが大変です。どの学習も結果がすぐ出るものではありませんから、子供も張り合いがありません。

特に、今は塾でも通信教育でも、子供の関心を引くために目新しい教材を次々と提供しますから、そういう勉強に慣れた子は、同じことを淡々と続けることがなかなかできません。

だから、同じ勉強を毎日続けるためには、子供の自覚ではなく、親による習慣化が必要です。

よく、「親が毎日言わなければやらない」と愚痴のようなことを言う人がいますが、親が毎日言うのは当然です。一度言っただけで、それを黙々とやり続けるような子であったら、かえって問題です。

そして、どんなに習慣化したように見えても、ちょっと風邪で休む日があったり、旅行に出かけたりという例外が入ると、習慣はすぐに崩れます。

そのときに、再び習慣を立て直すのも、子供が自分でできるわけがありませんから、親の役割なのです。

成績は勉強をすれば上がります。しかし、学年が上がると、勉強をするだけでは成績が上がらなくなってきます。それは、学力の差があるからです。

塾に行かせて勉強させれば成績が上がると考える人は多いのですが、勉強をさせて成績が上がるのは最初のうちだけです。学力がなければ、その成績もまたじきに下がってきます。

成績を継続的に上げられる子は、塾に行っても行かなくても上げることができます。それが学力の差です。

学力をつけるのは、毎日の生活習慣です。そして、その習慣をつけるのが、親の仕事です。

ただし、それを親の責任だけに押し付けてしまうと、ほとんどの場合、何も改善しません。

生活習慣を新たに作るというのは、実はとても難しいことなのです。

例えば、夜更かしの子に早寝早起きの習慣をつけるというのは、口で言うのは簡単そうに見えても、実行するのはほぼ不可能なほど難しいと思います。

毎日の音読の習慣をつけるなどというのも同じです。習慣化するというのは、それぐらい難しいという親の自覚がまず大切です。

そして、言葉の森では、この家庭学習の習慣作りの支援とアドバイスができるように、寺子屋オンエアというオプション講座を行っています。

この講座は、勉強を教える講座ではありません。教わる勉強は、学校や塾でやっていれば十分です。その教わったことを定着させ、毎日の学力の生活習慣を作るための講座です。

今後、この寺子屋オンエアで、子供の勉強を見るだけでなく、保護者との連携を充実させていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よく、子供の成績が悪いと、塾に行かせれば何とかなのではないかと考える人がいますが、塾に行かせて何とかなる子は、もともと学校の勉強だけでも何とかなっていたはずなのです。

大事なことは、勉強をさせることではなく、その土台となる家庭での学力の生活習慣をつけることです。

その上で、新しい勉強をするために塾に行くというならいいのです。

成績は目に見えますが、学力は目に見えません。

親は、成績ではなく、学力をつけることを第一に考えていく必要があります。

テストの点数に一喜一憂するのではなく、その背後にある子供の学力の土台を見る必要があるのです。

習慣は大切ですね。早寝早起き、毎日の勉強、続けていきたいです。

大事なことは、簡単なように思えることを「きちんと続けること」。勉強するという習慣をきっちり身につけさせていくことが未来につながるのですね。

歯を磨くことと同じように、勉強も毎日できるといいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 寺子屋オンライン(101)

昔の子供たちは、野山の自然の中で遊びました。近くの山に行って、野ブドウを採ったり、アケビを採ったり、クリを見つけたり、そしてその合間に子供たちどうしでちゃんばらごっこをしたり鬼ごっこをしたり、いろいろなことをして遊びました。

今は、近くにそういう自然があるところも多くありませんし、何よりも子供だけでそういう自然の中に行くのは危険だという考えが強いと思います。

そのため、子供たちは家の中で過ごすことも多くなり、自然の中で他の子供と遊ぶ機会が少なくなっているようです。

そこで、自分に時間があったら、今後やりたいと思っていることは、プログラミングと自然の中での遊びを結びつける企画です。

その一つは、「ポケモンGO!」の真似のようですが、「生きもんGO!」というプログラムです。

近所の公園などで、植物や昆虫や鳥などの生き物を見つけ、それをスマホ又はカメラで写真に撮って集めるのです。

その生き物がどういう名前かということを調べるプログラムを、人工知能を使って作ります。

例えば、インターネットの検索で、モンシロチョウなどと検索して画像をたくさん並べ、人工知能に大量に入力し覚えさせます。すると、自然の中でモンシロチョウらしいものを見つけて写真を撮ると、プログラムがそのチョウの名前がモンシロチョウだと教えてくれるのです。

街の中でも、いろいろな珍しい生き物に出会うことがあります。その発見をみんなで共有すると、それが共通の遊びのようになります。

出来合いのゲームではなく、自分たちでこういうゲームを作って遊んでいくのがこれからやってみたいことです。

もう一つは、やはりプログラミングで、ドローンを動かして、近所の公園などで飛ばして遊ぶゲームです。

公園の中の、あの木とこの木の間をくぐり抜けて、一周して戻ってくるという競争のようなゲームが考えられると思います。

ちょうど、昔の子供たちが、凧揚げをしたり、ゴム飛行機を飛ばしたりして遊んだのと同じ感覚です。

このように、自分で工夫できる余地があると、子供はその遊びに熱中します。

出来合いの遊びは、遊び方のパターンが決まっているので、工夫の余地があまりありません。だから、高いおもちゃを買っても、子供が喜ぶのは最初のうちだけですぐに飽きてしまうのです。

今はプログラミングが比較的簡単にできるようになっているので、子供たちが工夫する余地のある遊びを、これから企画してみたいと思っています。

もう一つ、これは家の中での遊びになりますが、工作の遊びです。

先日、子供たちに、自分の趣味を紹介してもらったときに、レゴで遊んでいる子供がとても多いのに気が付きました。

そこで、考えたのが、木片を使ったオリジナルなレゴ作りです。

小さいバルサ材の木片のセットが、アマゾンなどで数百円で売られています。バルサ材ですから、軽く丈夫で、カッターなどで切ることも簡単にできます。

このいろいろな形のバルサ材を組み合わせて、自分で何かを作るのです。

くっつけるものは、両面テープですが、今は文房具として「テープのり」というものが売られています。

これを使うと、手軽にくっつけたり剥がしたりすることができます。

子供たちが、こういう工作の遊びで楽しく感じるのは、作っている最中です。

作り終えて完成したものは、もう子供たちの興味はひかないので、やはり出来合いの完成形が決まっているものはあまり長い間それに熱中することがありません。

また、いったん作ってしまうと元に戻すのもまた手間なので、そのまま作りっぱなしになってしまうことが多いのです。

だから、本当は、すぐに壊してまた新しいものを作れるような柔軟性のある工作の方が長く遊べます。

この木切れとテープのりを使った遊びの名前として今考えているのは、キギレゴです。ってそんなことはどうでもいいか(笑)。

これは、すぐできそうなので、いつかオンエア遊びクラブなどで、キギレゴ作品発表会などをやってみたいと思っています。

しかし、このオンエア遊びクラブというのは、まだできていません。「親子で遊ぼうワンワンワン」のfacebookグループなどでどなたかやってくれませんか。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

出来合いの遊びは、熱中するのも早いですが、飽きるのもまた早いものです。

子供がいつまでも飽きずに続けるものは、やはり自分で工夫する余地のある遊びです。

これは、勉強でも同じです。答えのある勉強よりも、答えを工夫できる勉強の方が楽しいのです。

「生きもんGO!」

すごくやってみたいです!!!!

私以外、家族はみんなポケモンGOをやっていますが、「生きもんGO!」の方が絶対おもしろいはず!

「生きもんGO!」は、言葉の森港南台教室内でもできそうですね。犬、鳥、虫……。

どれも子どもが夢中になりそうなことばかりですね。楽しみです。

生き物や植物の名前がその場でわかると、つかまえた気分が味わえそうです。ポケモンより夢中になれそう。

「食べもんGO!」もいいですが、「生きもんGO!」も楽しそうですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6)

教育に関する情報が豊富にあると、かえってその中で、何が重要で何が重要でないかを見失ってしまうことがあります。

親も子供も熱心にやっているように見えても、その方向が脇道にそれている場合も多いのです。

勉強の中心は、家庭で毎日取り組むと決めたことを繰り返す勉強です。生活の中で毎日当然のように行う平凡な勉強の積み重ねが、もとになる勉強のです。

これに対して、学校や塾から宿題で出されるような勉強は、枝葉の勉強です。宿題のプリントをもらってきて、それをやるような勉強は、繰り返して身につけるというようなことがしにくいので、結局一回きりの勉強にになってしまうことが多いからです。

子供が小さいときは、そういうばらばらのプリントをこなすような勉強も、親がファイルをして整理してやらせることができます。

しかし、子供がひとりでそういうプリント類の管理をすることは難しいので、学年が上がると、与えられた勉強を次々とこなすだけの勉強になりがちです。

宿題というと、やることが義務のように思うので、その勉強を第一に考えてしまう人が多いのですが、自分のペースでやると決めた勉強がもとになる勉強で、人から与えられた勉強は枝葉の勉強だという区別をしておくことが大切です。

勉強の内容として大事なものは、第一に読む力をつけることです。小学生時代は特に、速く、楽に、和多く読む力をつけておくことが勉強の中心になります。

第二に大事なものは、計算する力です。これも、速く、楽に、正確に計算する力をつけておくことです。

それは、計算が苦手だと、その延長で算数や数学が苦手だと思ってしまうことがあるからです。

ただし、計算力はあくまでも第二です。

計算は電卓に代わってやってもらうことができますが、読書は機械に代わってやってもらうことはできません。

計算力に比べると、読書力の差は表面には出ませんが、実はこの読書力の差がいちばん大きいのです。

読む力を更に発展させるものとして、音読、暗唱、親子の対話などの勉強もあります。これらは単独で取り組むよりも、作文の勉強の中で取り組むようにすると定着します。

習い事の中には、子供の個性にあったさまざまなものがあります。英語、プログラミング、スポーツ、音楽など、今は多様な学習の機会がありますが、それらは、読む力、計算する力の勉強に比べると、あくまでも枝葉の勉強と考えておくことが大切です。

子供の好きな分野で個性を伸ばすことは大事ですが、その個性も、もとになる土台の勉強ができて初めて生きてくるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

昔、夏合宿に来ていた女の子が、「ああ、よかった。今日は○○の練習をしなくて済む」と言っていました。

小さいころから熱心にやっているように見える習い事でも、実は惰性でしぶしぶやっていることも多いのです。

勉強は必要なものだけに絞って(それは読書と作文と算数だと思いますが)、子供はたっぷり遊んでいるといいのです。

昔から、学問の王道は、書を読むことでした。

江戸時代の寺子屋では、読み書き・そろばんが勉強の中心でした。

小学生のうちは、基本をしっかり身につけて、あとはたくさん遊ぶことです。

あれもこれも手を出し、毎日の生活が忙しくなりがちですが、一冊の問題集を何度も繰り返し、読書することがいちばん大切ですね。

とかく枝葉の勉強や習い事に目が向いてしまいますが、太い幹はびっくりするほどシンプルで持続可能なものなのですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92)