寺オン作文コースは、5、6人の少人数で、ひとりずつ自分の作文を読み、先生の講評を聞き、次回の作文の構想図を発表します。

このあと、やはりひとりずつ読んでいる本の紹介や、互いの発表に対する感想などを言ってもらうと、すぐに時間がたってしまいます。

そのあと、ミニ保護者懇談会を行うので、時間をオーバーしてしまうことが時どきあります。

そこで、今後は、読んでいる本の紹介や互いの感想は、生徒どうしで別の会議室に移ってやってもらうようにしようと思っています。

先生がリードする部分を少なくし、生徒が自分たちで運営する部分を多くすると、やる気のある子ほど面白がるのではないかとと思います。

下の動画は、ある日の寺オン作文コースの作文と構想図の発表の様子です。(タイトルは「私の父」「水や土で遊んだこと」)

こういう発表を全員がしたあと、ひとりずつ感想を言ってもらうと、どの子も必ずと言っていいほど、ほかの人の発表のいいところや自分の似た話を、感想として言います。

そう言うように指示したことはないのですが、やはり毎回全員が発表するので、互いに身近な相手という感じがするからだと思います。

▽寺オン作文コースから2018/6/11

https://youtu.be/yb0dIEKTaXk

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文も、勉強も、やらされて点数をつけられて評価されるだけではあまり面白いものではありません。

自分が発表して、ほかの人の感想を聞き、自分もほかの人の発表に対する感想を言うところが面白いのです。

勉強で大事なのは意欲です。

その意欲は、賞や罰によってではなく、人間どうしの交流の中から生まれてくるのです。

ちょっと専門的な話になりますが(でもないか)、生徒だけの自主運営のやり方をどうしようかと考えていて、いい方法を思いつきました。

Zoomのチャット機能で、生徒だけで運営する新しい会議室のリンクを連絡するのです。

「じゃあ、みんなの発表が終わったから、あとの読書紹介と感想は、このリンク先の会議室に移って司会を決めて進めてね」

という感じです。

たぶん、上級生がリードしてやってくれるでしょう。

昔の子供たちの集団のガキ大将役が生まれてくると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

昔、夏祭りで焼き鳥屋をやらされて、暑い中、煙に咳き込みながら一日焼き鳥を焼いていましたが、そのときふと思いました。

たぶん、焼き鳥を買いに来る人よりも、焼き鳥を売っている人の方が、夏祭りが強く思い出に残るだろうと。

同じことが、勉強にも言えます。

人に教わる勉強の何倍も深く身につくのは、人に勉強を教えてあげるときです。

だから、高学年の生徒が低学年の生徒に勉強を教えていると、その高学年の生徒の成績も上がるのです。

発表学習コースの勉強の基本は、問題を作ることです。

問題に答える勉強ならどこにでもありますが、問題を作る勉強というのはあまりありません。

それは、問題を作っても、それを発表する機会がないからです。

その点、発表学習コースは5、6人の少人数なので、全員に発表の機会があります。

少人数というものには、レベルがあります。

30人学級が、20人になっても、10人になっても、人数が少なくなったというだけで本質的な差はありません。

しかし、5、6人になると、全員に発表の場ができるということで、質的な差が出てくるのです。

今の学校や塾の勉強では、全員が問題を作るようなことはできません。

だから、全員が答える側に回って授業を受け、その答える勉強を面白くするために、点数が用意されています。

子供たちは、百点を取ることが嬉しいことだと思って勉強をしています。

しかし、本当は、答える勉強で百点を取るよりも、問題を作る勉強の方がずっと面白いのです。

まだ、今の教育システムの中では、全員が主体的に問題を作るような授業は行なえません。

だから、言葉の森で一足先に、そういう勉強をしていきたいと思っているのです。

▽ある日の発表学習コースの授業の様子(一部)

https://youtu.be/3zbQ9ADbd6E

▽発表学習コースの資料をご希望の方は、

■寺子屋オンライン送信フォームから。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちは、誰でも一人ひとり個性的です。

その個性を生かして、将来みんな活躍していくのです。

ところが、今の教育システムの中では、その子供たちに、同じ一つの尺度で序列をつけて、人より上に行くことがいいことだと教えています。

だから、できる子も、できない子も、皆それぞれに劣等感を持ちながら成長していくのです。

本当は、学力は8割できていれば十分で、98点か99点かで競う必要はないのです。

そういうところにエネルギーを使うのではなく、もっと自分の個性と創造性を伸ばすことに力を入れていき、その分野で第一人者になることを大きな目標としていくといいのです。

高度経済成長時代は、上げ潮の時代でした。

その時代には、メジャーな分野に入っていることが、たとえ二番手でも三番手でも有利なことでした。

しかし、今の先進国は、引き潮の時代に入っています。

そして、引き潮が一段落すると、その海は大きな池のようになり、そこで文化が広がっていくのです。

引き潮の時代には、メジャーな分野は、レッドオーシャンになっていきます。

ブルーオーシャンを見つける力は、個性と創造性の中にあるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

4月の森リン大賞の小6の部の1位は、「いつでも読書」という作文でした。

ここには、本が好きな子の読書生活の典型的な姿があります。

読書の好きな子は、ここに書かれている場面に、いくつも共感するところがあると思います。

この作文に書かれているような、互いに自分の好きな本を貸し借りできる環境にいる子は恵まれています。

言葉の森のオンラインのクラスでも、生徒どうしの本の紹介をするようになってから、特に高学年の生徒の読書の質が上がってきました。

友達や、家族の間で、いい本を勧め合うような関係がもっと広がっていくといいと思います。

いつでも読書

らみの

「あー!面白かった!」

本は、自分だけいれば楽しめるため、いつでもだれでも読むことができる。今では活字情報も、オーディオ・ヴジュアルの情報も発達しているが、おたがい、いいところもあり、悪いところもあるのだ。

私には、似た話がある。それは、本を読むタイミングについてである。私は、本が大、大、大、大、大好きなため、学校に行くときも必ず本を持っていく。少ないときでも二冊、多いときは五冊を手さげに入れている。その理由は三つある。一つ目は、本の貸し借りができるからだ。友達と本の貸し借りをすると、学校の図書館にはないような本や、新刊が読めるのである。この前も私は、Hくんと、「電車で行こう!スペシャル版・新幹線検定」と、「戦国ベースボール②」を貸し借りしたばかりだ。二つ目は、テストの残り時間で読めるからだ。先週の六時間目に社会の確認テストがあった。私は、三十分くらいで見直しも終わったので、残りの時間で、「おもしろい話が読みたい!マジカル編」に熱中していた。三つ目は、本なら、少しの時間でも読めるからだ。少し早く終わった授業の後や、朝の時間など、いろいろなところで楽しめる。うまくいけば、この時間だけで一冊読み終わることもある。この他にも、学校以外の待ち時間などでも読むことができる。例えば、歯科や眼科の待ち時間だ。私が行っているところは、どこも人気がある。その中でも待ち時間が長い方がラッキーだ。理由は本が読めるから。待ち時間は他にすることがないため、本を読んでいてもおこられないから、私にとっては最高の時間なのだ。

もう一つ、私には似た話がある。それは、テレビで見たときと本で読んだ時のちがいについてである。私は、「アナと雪の女王」をはじめ、本で読んだ。このときは、アナは自分勝手という印象があった。次にテレビで見たときは、アナとエルサはいい姉妹という感じがした。本で読んだときは、たぶん自分の想像した声や話し方になっていたからだと今は思う。私は、何でも、テレビより本が好きである。想像することが好きだからだ。父はテレビ好きだが、母は絶対に本が好きだ。これは、口に出さなくても、見ればわかる。常に読んでいるからだ。私にはおこるのに、自分は読んでいるためずるいと思う。そんな母の子供のころを聞いてみると、昔から本が大好きだったらしい。布団に入って電気を消されてまで、懐中電灯をつけて読んでいたのだという。これではまるで、寝ているときの二宮金次郎のようである。さらに、電車のホームで本を読んでいた時も、読むのに一生懸命になったため、乗ろうと思ったら最終電車だった、ということもあったらしい。

人間にとって読書とは、人生を変えてくれるものだ。知らなかった情報を得、想像のつばさで世界をとびまわることができる。私はこれからも本を読み続け、自分の知識を増やしていこうと思った。

▽関連ページ

4月の森リン大賞

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

学力の最初の出発点は、読書が好きかどうかです。

本が好きなら、勉強はやればやるだけできるようになるからです。

だから、家庭では、読書第一、勉強第二でやっていくのがちょうどいいのです。

読書好きの出発点は、好きな本を読むことですが、読書好きの次の段階は、難しい本を読むことです。

中学生や高校生になると、向上心のある子は、自然にそいういう難しい本を読むようになります。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

病気は治ったが、患者は死んだ。

それと同じことが教育の場でも起きています。

成績はよくなったが、頭は悪くなった。

人間の成長を総合的に考えるのではなく、成績向上又は志望校合格の一点に絞って、資本主義的な契約の中で教育が行われているのです。

大多数の生徒は、時間をかけて詰め込めば成績は上がります。

そのかわりに、多くの生徒が、勉強が嫌いになり、読書をしなくなり、頭が悪くなっていくのです。

対策は、三つあります。

ひとつは、小学校低学年から、考える勉強の面白さを伝えておくことです。

もうひとつは、受験は必要悪と割り切って、半年間だけは全力で取り組ませることです。

第三は、小学生のころは本当の実力をつけることに専念し、本人が自覚して勉強できる中学生後半から自覚した受験勉強に入ることです。

やらされた受験勉強は何ももたらしませんが、自覚して取り組んだ受験勉強はすべて本人の財産になるからでです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の親の多くは、受験勉強がゴールだった世代です。

しかし、時代は先に進んでいます。

大学入試がゴールだったのは、はるか昔の大学生が一握りのエリートだった時代の話です。

今の子育てのゴールは、もっとずっと先にあります。

しかし、そのゴールはまだ名前がないので、多くの人には見えないのです。

宿題が多すぎて生活に余裕がないとか、勉強が忙しくて本が読めないとかいう話をときどき聞きます。

それが、小学校低中学年の子なのです。

高校3年生の受験勉強真っ最中の時期なら、そういうことはあるでしょうが、小学生がそういう生活をしていたら、確実に頭が悪くなります。

そういう小学校生活を送ってきた子が、勉強しない大学生になっていくのです。

では、どうしたらいいかというと、

1.基本となる勉強は、家庭学習と自主学習コース中心に行い、

2.好きな勉強はスタディサプリで先取りし、

3.発表学習コースで自分の得意な勉強に更に力を入れ、

4.小学生から高校生まで、作文の勉強を続けていくといいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

■勉強の習慣は宿題ではなく家庭学習によって作られる

小学生時代は、勉強の基本的な習慣が作られる大切な時期です。

しかし、この時期に学校や塾から出される宿題だけに頼っていると、本当の勉強の習慣がつきません。

それは、宿題があるときはやる、ないときはやらないという勉強スタイルになってしまうからです。

勉強の習慣は、家庭で独自に毎日やることを決めて、それをこなすことによって作られます。

●家庭学習は考える勉強にしていくことが大事

家庭での勉強は、作業的なものではなく考える勉強にしていく必要があります。

難しい計算問題に見えるようなものであっても、パターンが分かれば単なる計算作業の繰り返しになってしまいます。

難しい言葉を覚えるような勉強であっても、覚えるだけではただの知識の詰め込み作業になってしまいます。

読む力、書く力、考える力ををつける勉強を家庭学習の中心にしていく必要があります

●勉強が難しくなるのは小5から

ところで、小学校低中学年のころは、勉強の仕方がよくても悪くても、学力には大した差は出てきません。

おおまかに言うと、小学4年生までの勉強は、基本的に難しいものはないので、学校の授業を聞いていれば誰でもそれなりにできるようになります。

しかし、小学5年生からは、どの教科の勉強も急に難しくなります。

それは、小学校高学年になると、子供たちの考える力がついてくるので、学習内容も思考力の必要なものに変わってくるからです。

●低中学年の勉強習慣が小5からの勉強の土台になる

高学年の難しい勉強になったときに生きてくるのが、それまでにつけておいた考える勉強の習慣です。

高学年から難しい勉強になると言っても、義務教育の間の勉強は、基本的にはやれば誰でもできるようになるものです。

ただし、それは、やればすぐにできるというものではなく、できなかったところを繰り返すという計画性と、考えることが苦にならないという学力が必要になります。

その計画性と学力を育てるのが、それまでに身につけた毎日の考える勉強の習慣です。

低中学年の勉強は、成績を上げることが目的ではないので、長時間させる必要はありません。

むしろ、子供が自主的にできるような少ない分量にとどめ、そのかわり考える要素のある勉強を毎日続けるという習慣をつけておくことが大事なのです。

■家庭で行う勉強には弱点もある

■家庭で行う勉強には弱点もある

家庭学習には、家庭で行うことによる長所があると同時に、家庭で行うことによる弱点もまたあります。

●昔ながらの問題を解くだけの勉強になりがち

その第一は、利用できる教材が昔ながらの知識中心のものになっていることが多く、考える勉強よりも問題を解くだけの勉強のスタイルになりがちなことです。

また、将来の学力の土台になる国語力や読書力をつけるよりも、結果が出やすい算数や英語の勉強の方に力を入れすぎてしまうこともよくあります。

●勉強をさせすぎて嫌いにさせることがある

第二は、小学校低中学年のころに、必要以上に勉強をさせてしまう場合があることです。

低学年のころは子供は親の言うことをよく聞くので、子供の許容量を越えて勉強させてしまうことがあります。

すると、学年が上がってから、かえって集中力のない勉強をするようになってしまうことが多いのです。

●家でひとりで行う勉強は意欲がわきにくい

第三は、家庭で行う勉強は第三者がいないので、親子の妥協が生まれやすく、少し難しいことになると継続させにくくなることがあります。

例えば、暗唱の練習などはやれば誰でもできるものですが、家庭だけで行っていると続けられなくなる場合も多いのです。

また、家庭学習では、友達と交流する機会がないので、どうしても意欲的に取り組むという面が弱くなります。

家庭学習は、子供の勉強の基本ですが、その家庭学習を理想的な状態で続けるのは意外と難しいのです。

■家庭学習と結びつけた発表学習という新しい勉強法

■家庭学習と結びつけた発表学習という新しい勉強法

家庭学習の長所を生かし、弱点を補い、家庭学習を意欲的に取り組めるようにしたのが言葉の森の「発表学習コース」です。

これは、互いの顔が見える5、6人の少人数のクラスで、国語、算数、理科、暗唱、英語暗唱、作文構想図、読書紹介などの中から自分の好きな勉強に取り組み、それをみんなの前で発表し、互いに質問や感想を述べ合うという形のオンライン学習です。

●発表学習コースの利点は意欲的な勉強と対話の習慣

この発表学習コースの利点には、次のようなものがあります。

毎週自分の学習したことをみんなの前で発表するので、意欲的な勉強ができます。

人前で発表する力や質問する力というコミュニケーション力がつきます。

発表する勉強をきっかけにして、親子で知的な対話を行う機会が増えます。

学習内容が創造的なものなので、自分なりに考える思考力が育ちます。

文章を書いて発表する機会が多いので、自然に記述力が身につきます。

頻度の高い保護者懇談会を行うので、子育てに関する質問や相談がしやすくなります。

●発表学習コースには保護者の協力が必要

発表学習コースには、保護者の協力が必要になります。

例えば、子供が考えた勉強内容をみんなの前で発表する準備として、材料をそろえたり、作業を手伝ったり、画像を撮影したり、それをアップロードしたりという手助けが必要になるからです。

しかし、これは、小学生時代という長い人生から見れば限られた時期に、親子の知的な触れ合いを作る機会だと前向きに考えることもできます。

手間がかかることもあるが、それ以上に達成感と交流の喜びがあるのが発表学習コースの勉強なのです。

■発表学習コースの体験学習を受付中

■発表学習コースの体験学習を受付中

発表学習コースは、言葉の森の作文を受講している生徒、及び、そのご兄弟が受講できます。

対象は、小学1年生から中学3年生までです。(将来は高校生も対象にする予定です。)

月4回の授業があり、受講料は月額2,160円です。

必要な機材は、ウェブカメラのついたパソコンで、発表する作品のアップロードなどでは保護者のご協力が必要になります。

●お問い合わせ、お申込みは送信フォームから

現在、発表学習コースの2回の無料体験学習を行っています。

体験学習を希望される方は、「寺子屋オンライン送信フォーム」からお申し込みください。

▽寺子屋オンライン送信フォーム

https://www.mori7.com/teraon/teraform.php

お電話によるお問い合わせ、お申込みも受け付けています。

電話 0120-22-3987(045-830-1177)

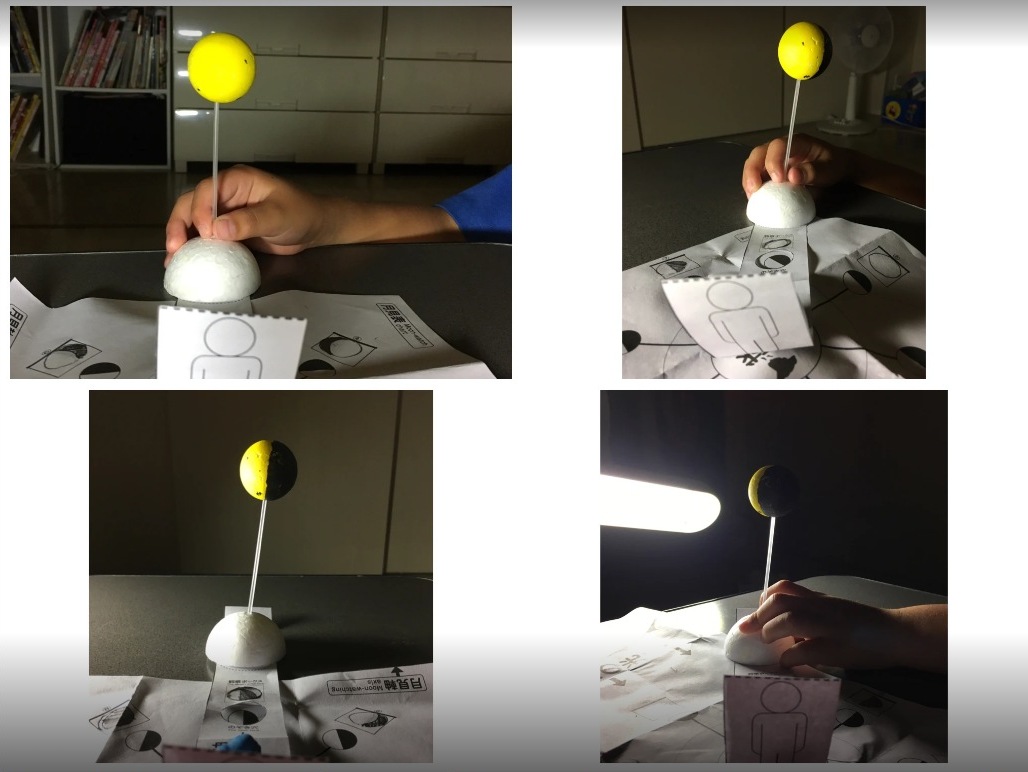

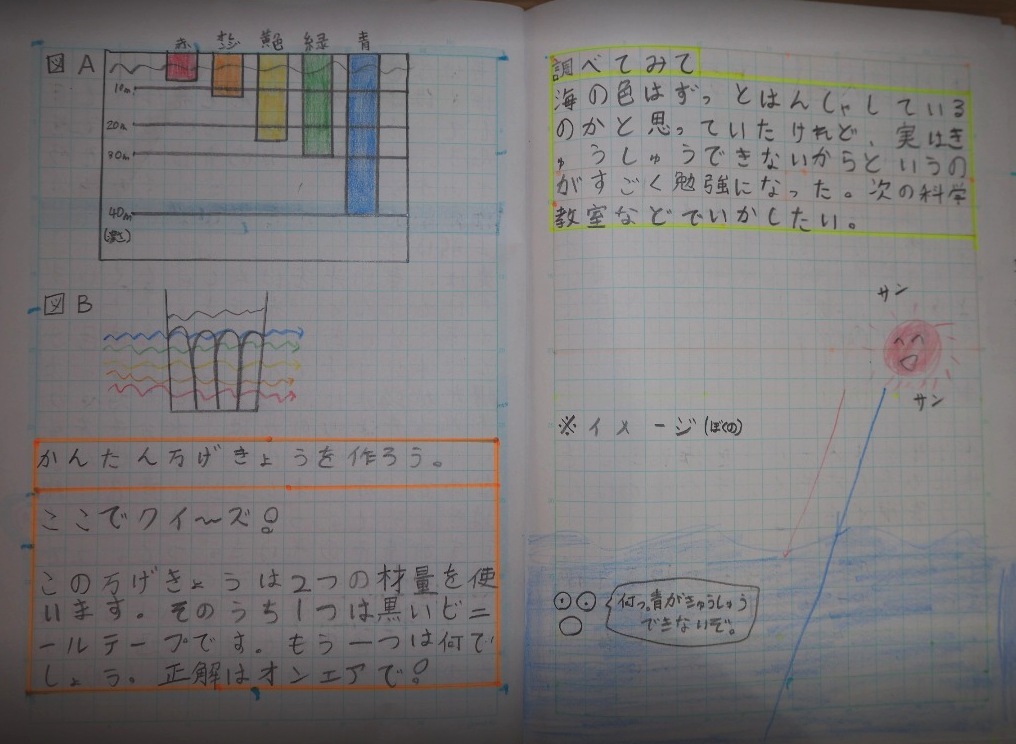

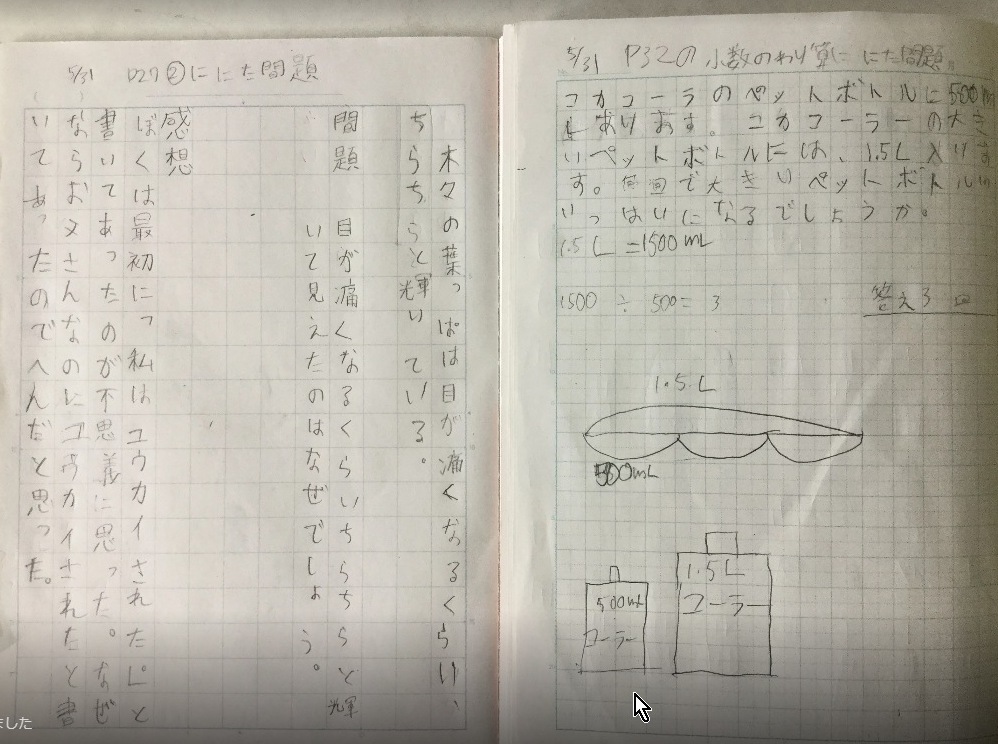

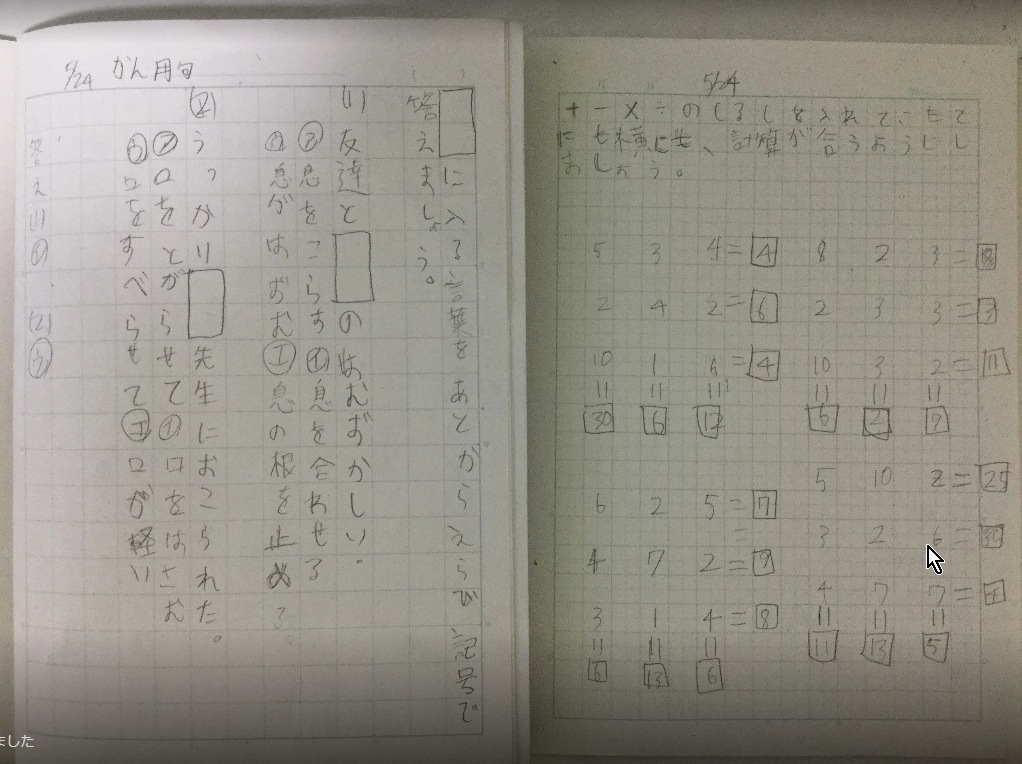

■子供たちの発表から(掲載の画像の学年は小2から中1までまちまちです。)

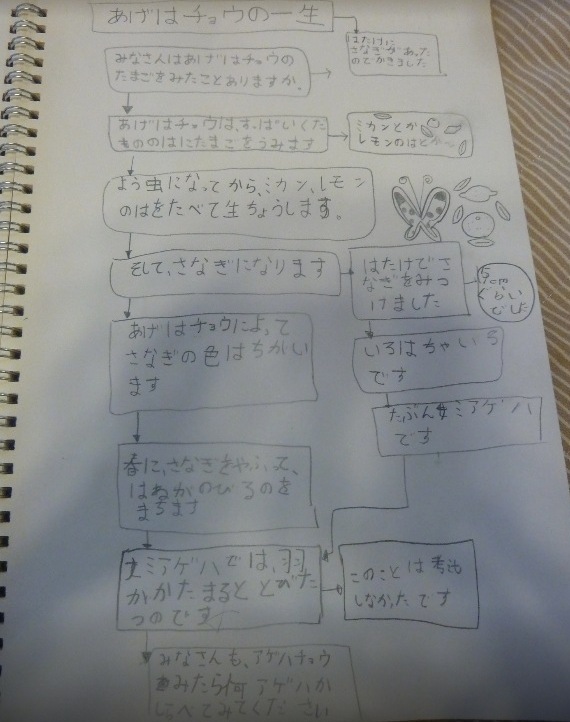

アゲハチョウの一生の研究 |

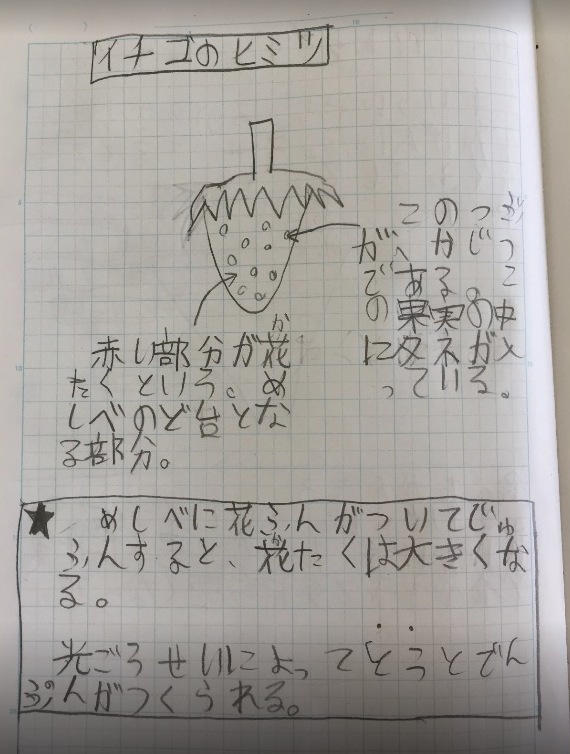

イチゴの観察 |

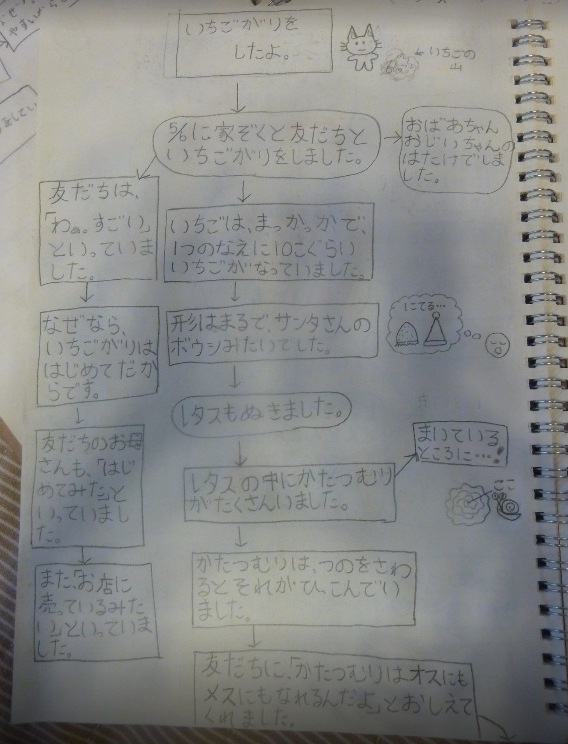

イチゴ狩りをしたことの構想図 |

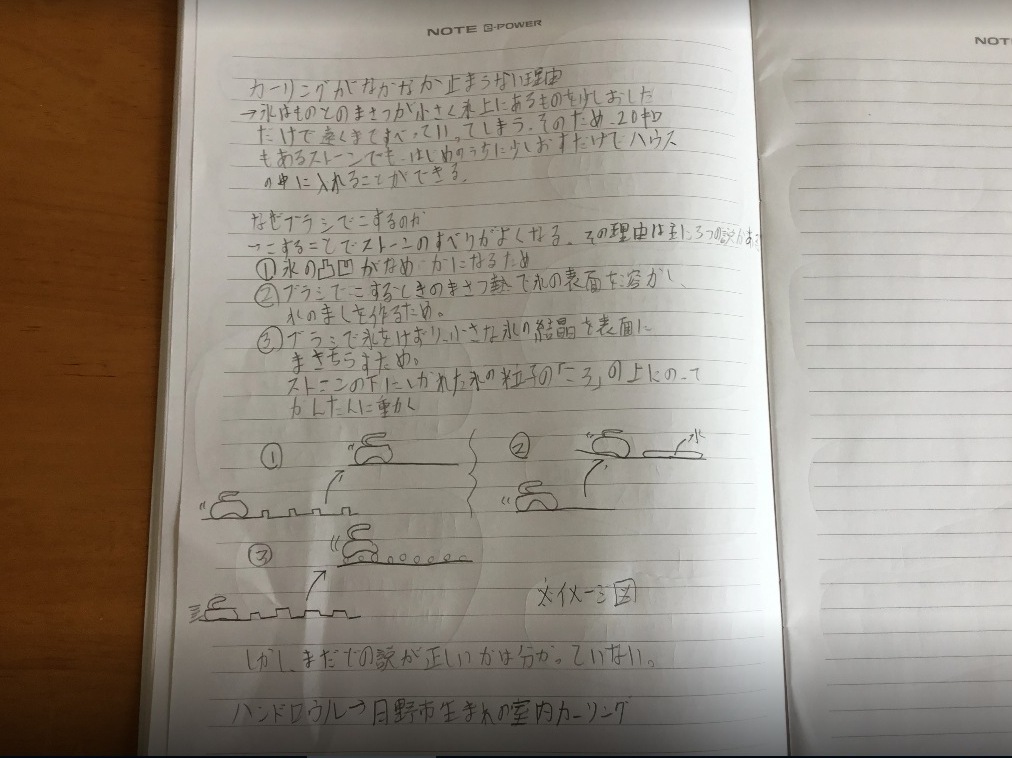

カーリングの研究 |

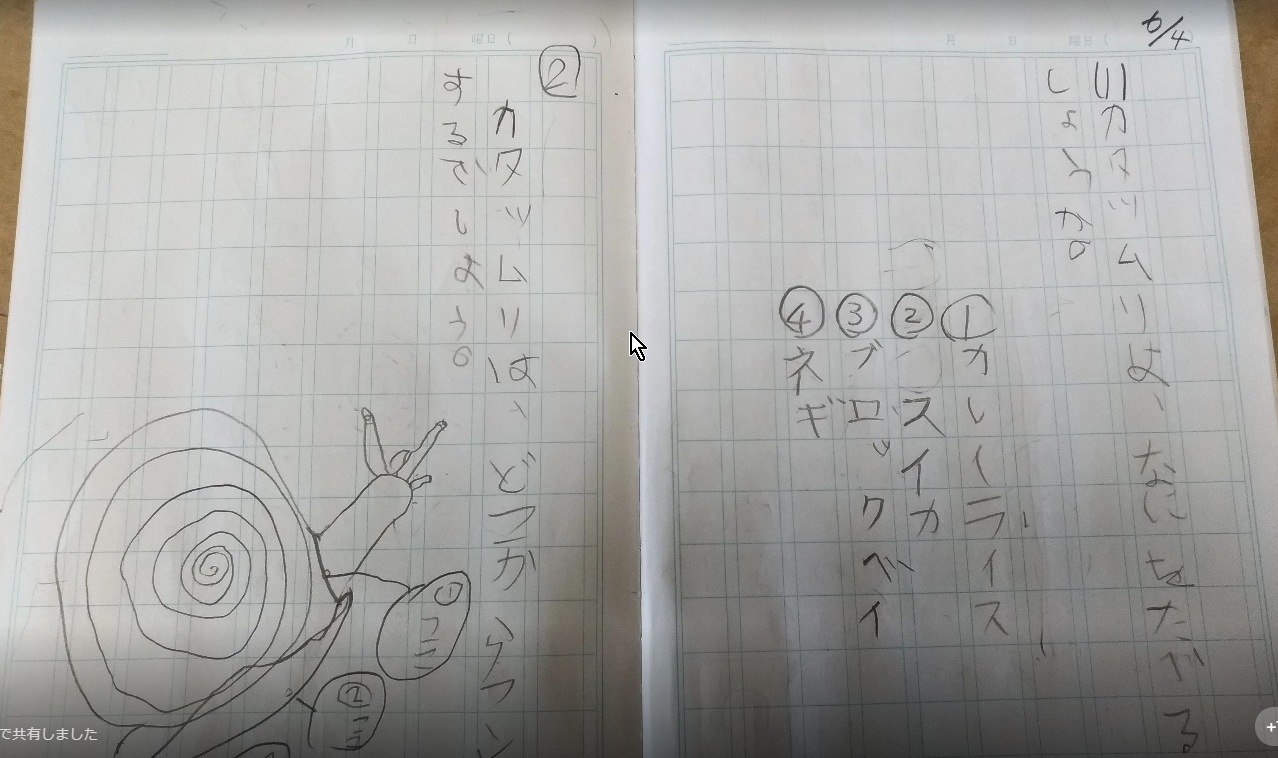

カタツムリのクイズ |

カタツムリの観察 |

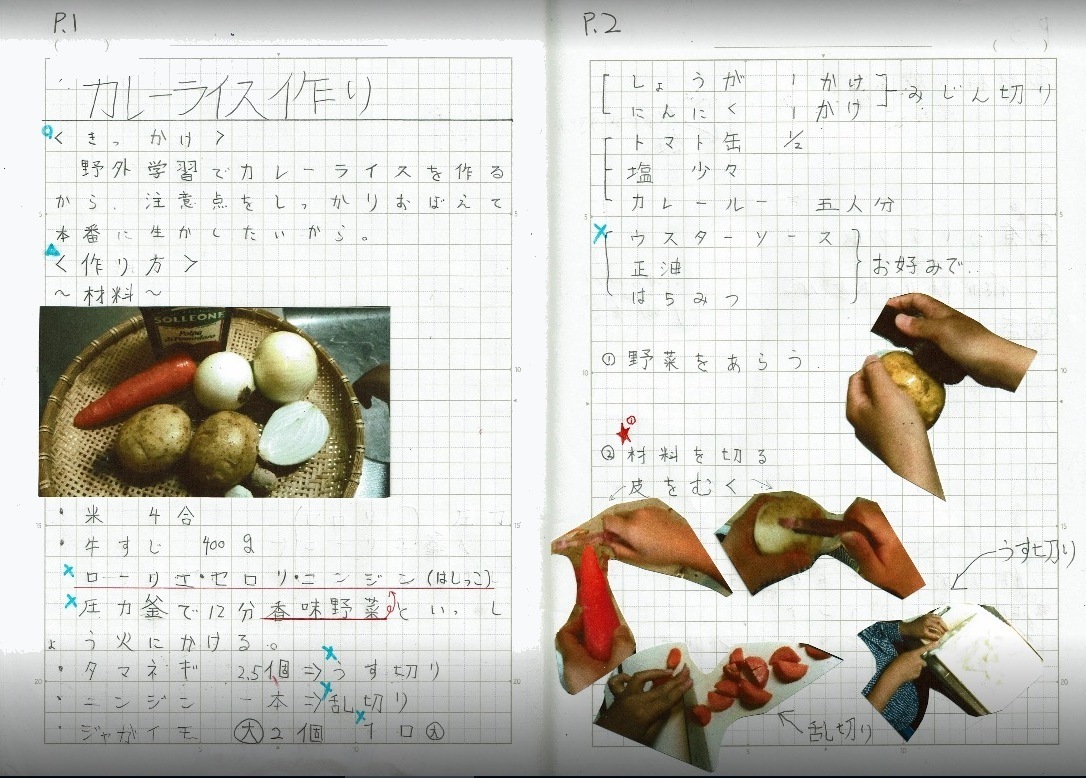

カレーライス作り |

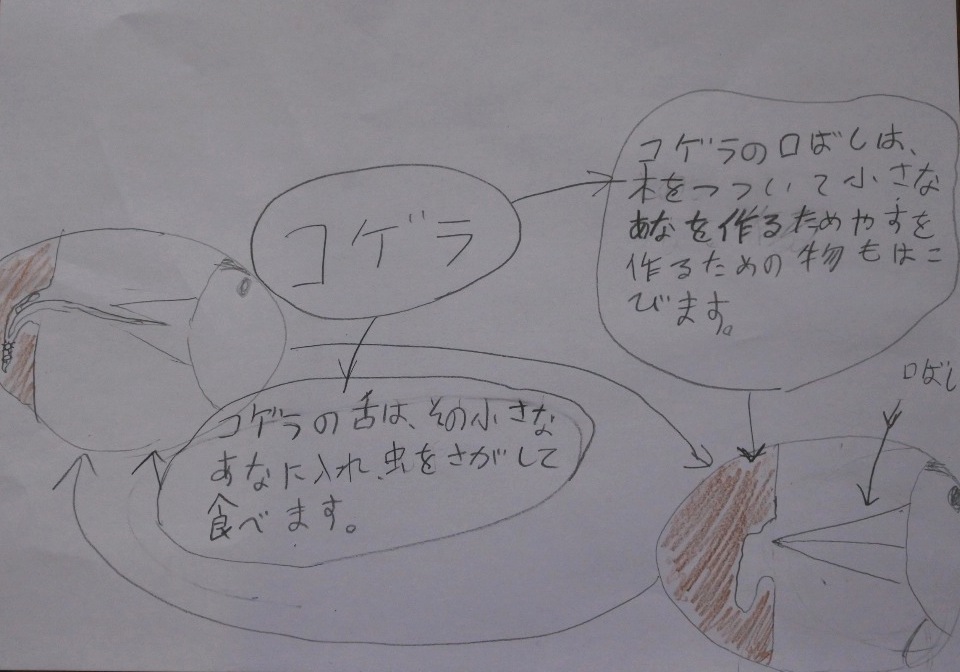

コゲラの研究 |

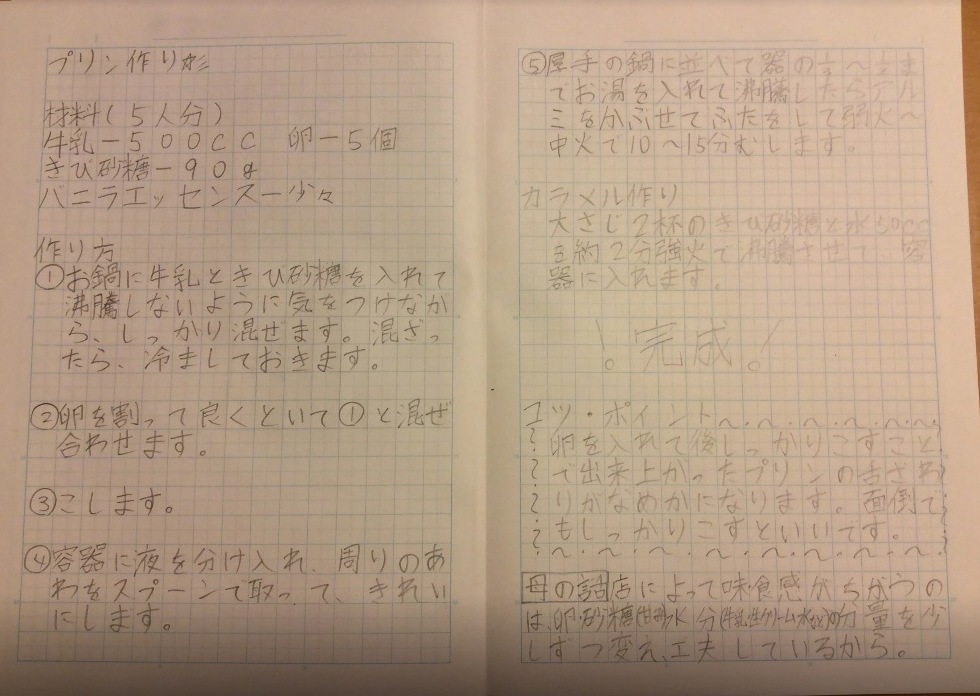

プリンの作り方 |

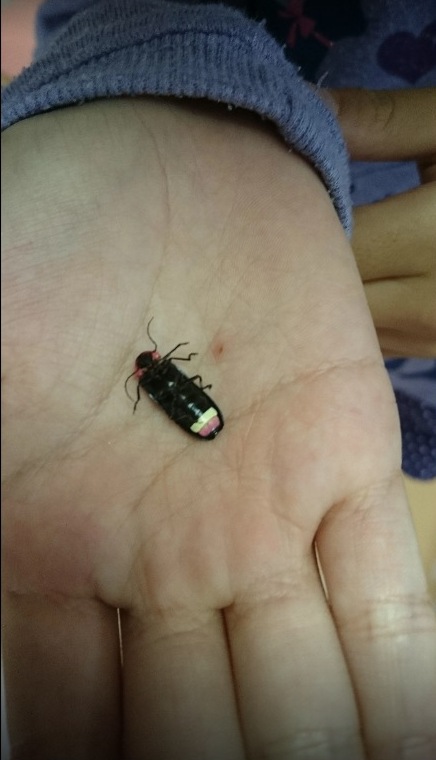

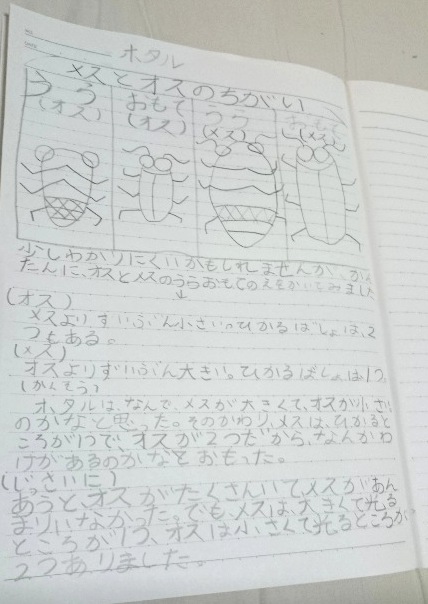

ホタルの観察と研究1 |

ホタルの観察と研究2 |

メダカの飼育と観察 |

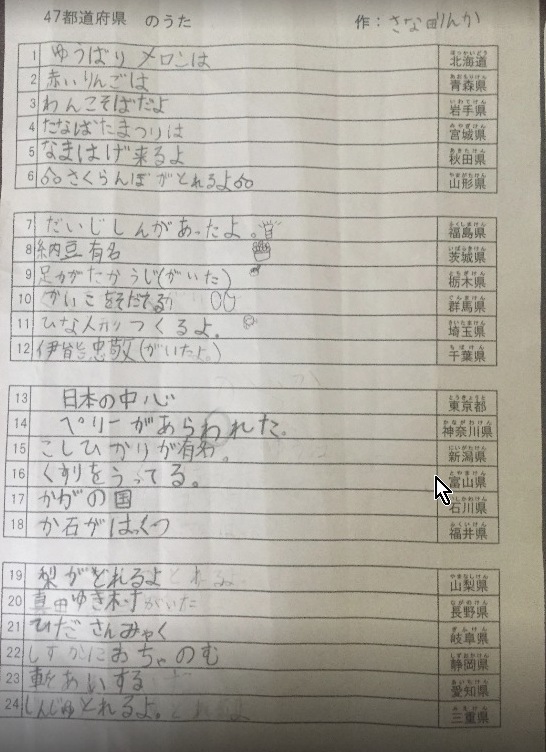

各地の特産物を歌にした |

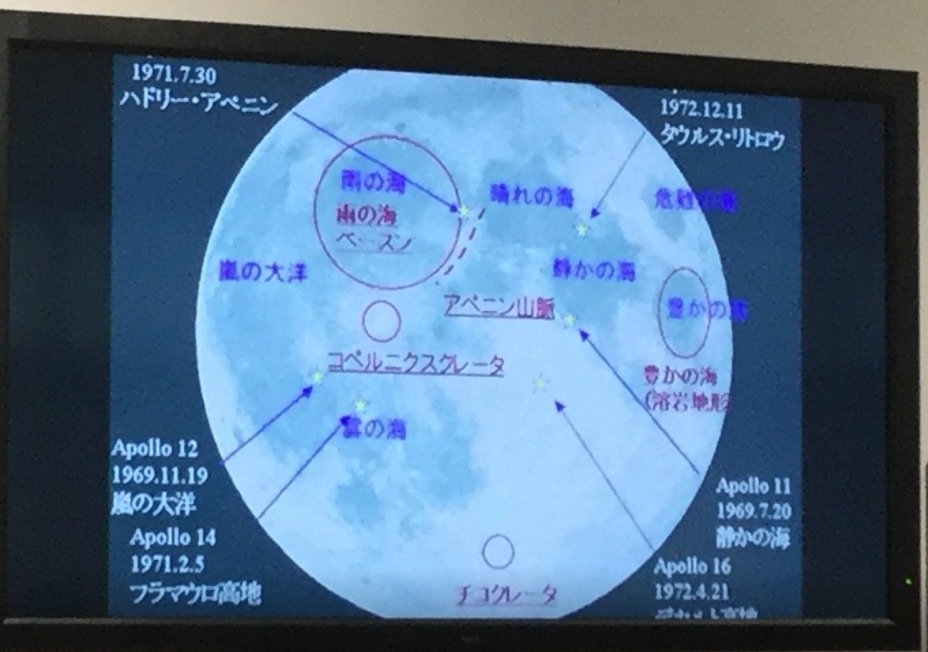

月のクレーターのできかた |

月の満ち欠けの実験 |

光の研究 |

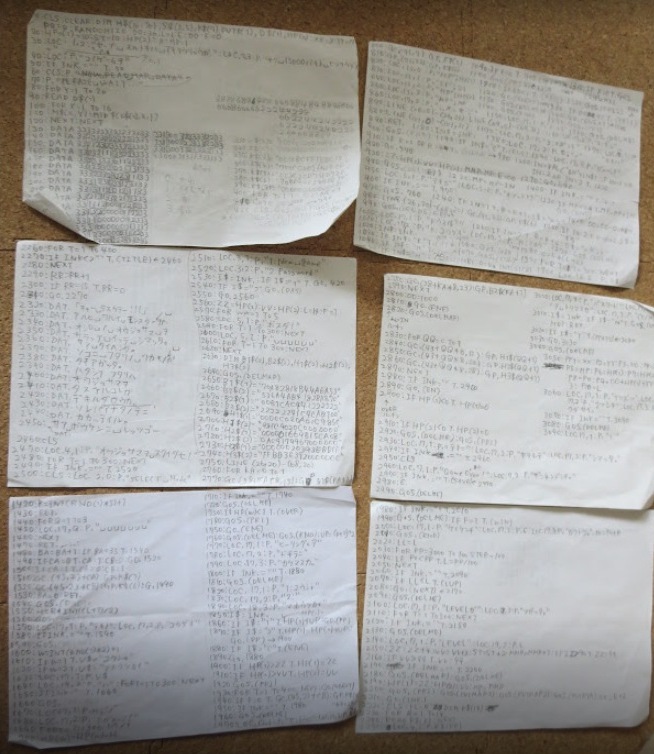

国語と算数の問題1 |

国語と算数の問題2 |

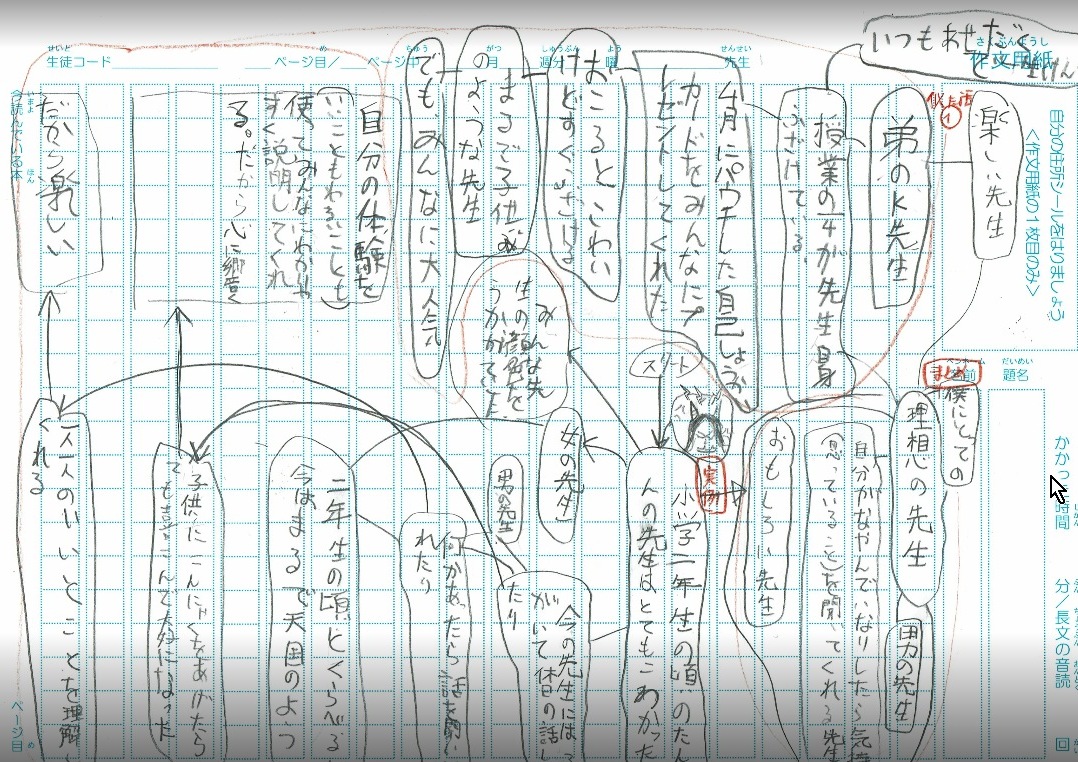

作文楽しい先生の構想図 |

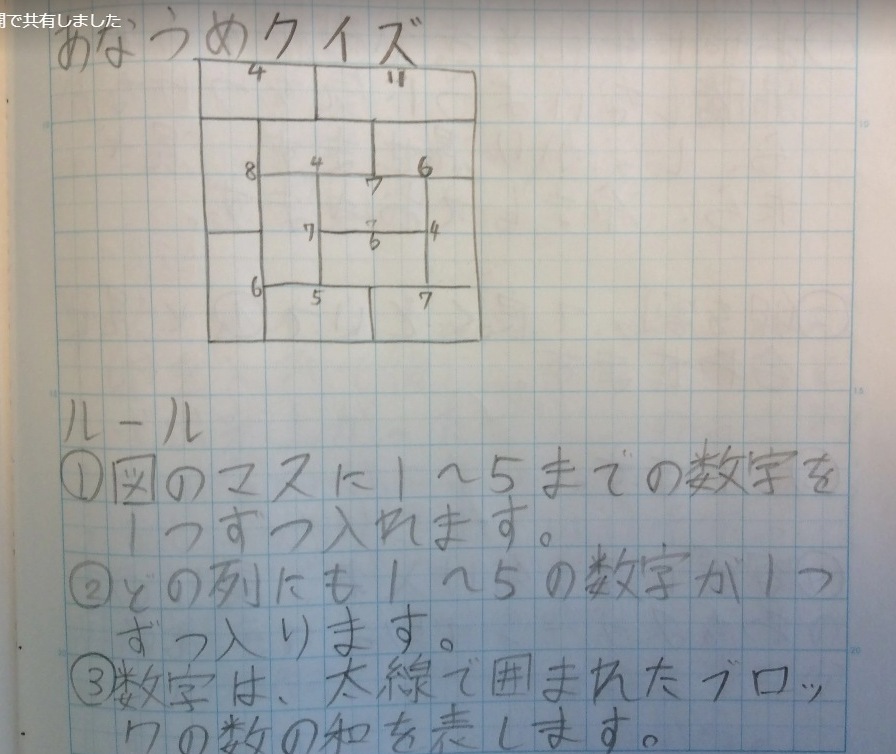

算数クイズ |

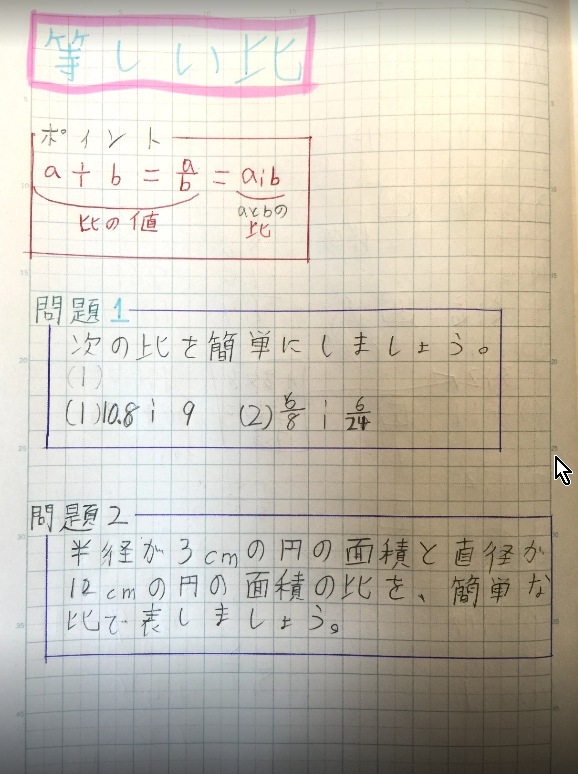

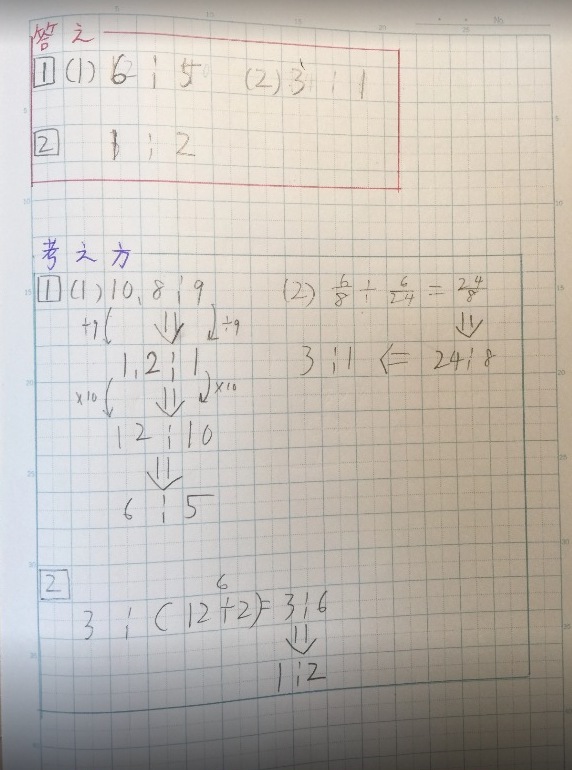

算数の比の問題 |

算数の比の問題2 |

酸性とアルカリ性の実験 |

自作プログラミング |

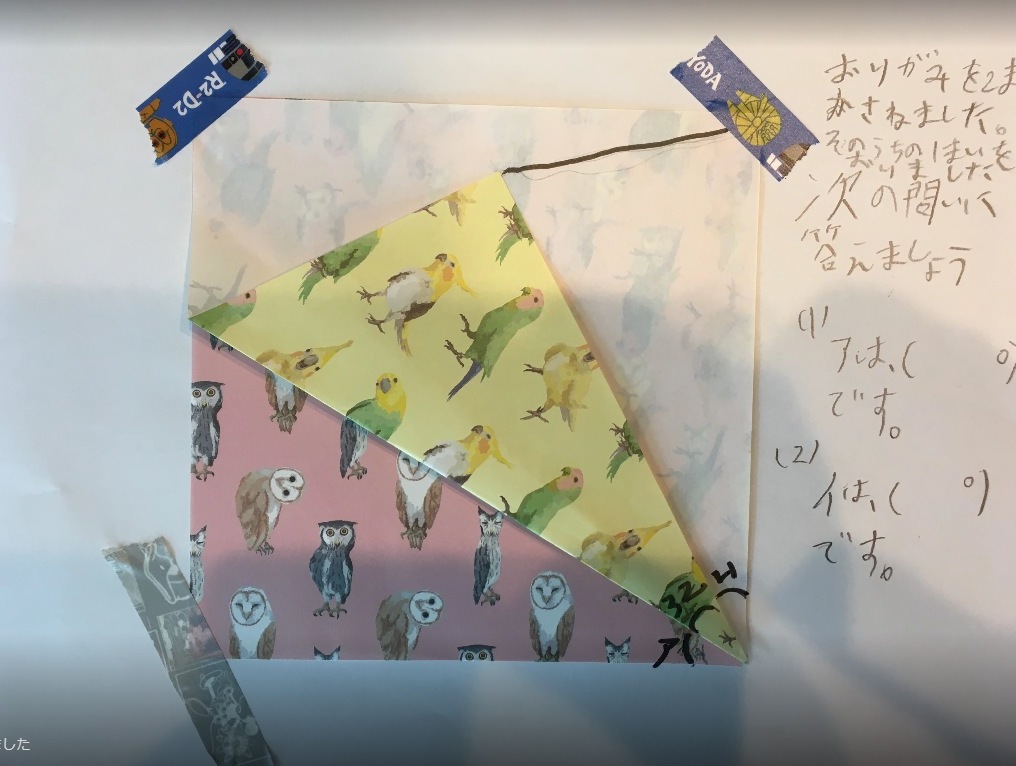

折り紙で角度の問題 |

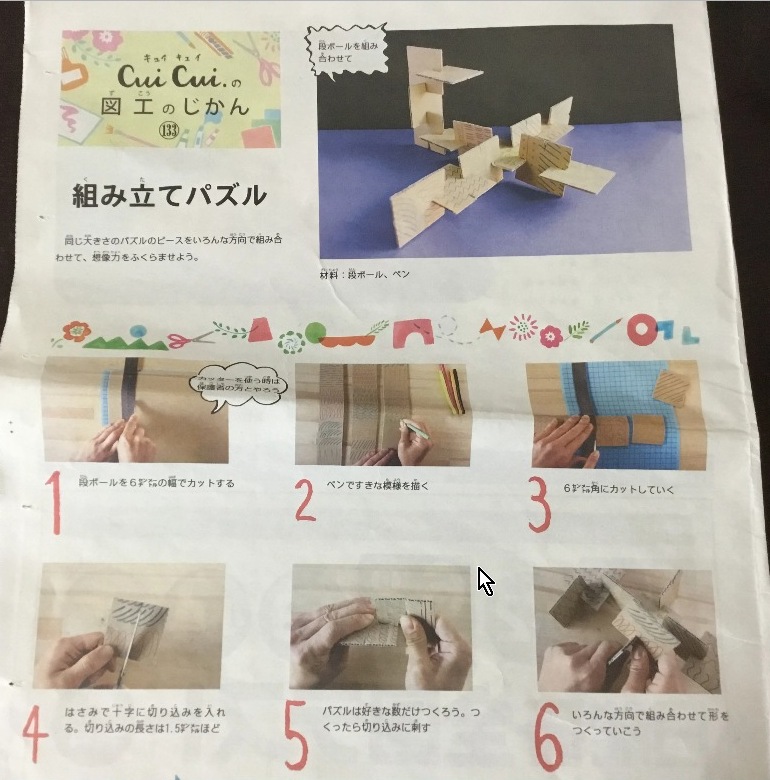

組み立てパズルに挑戦1 |

組み立てパズルに挑戦2 |

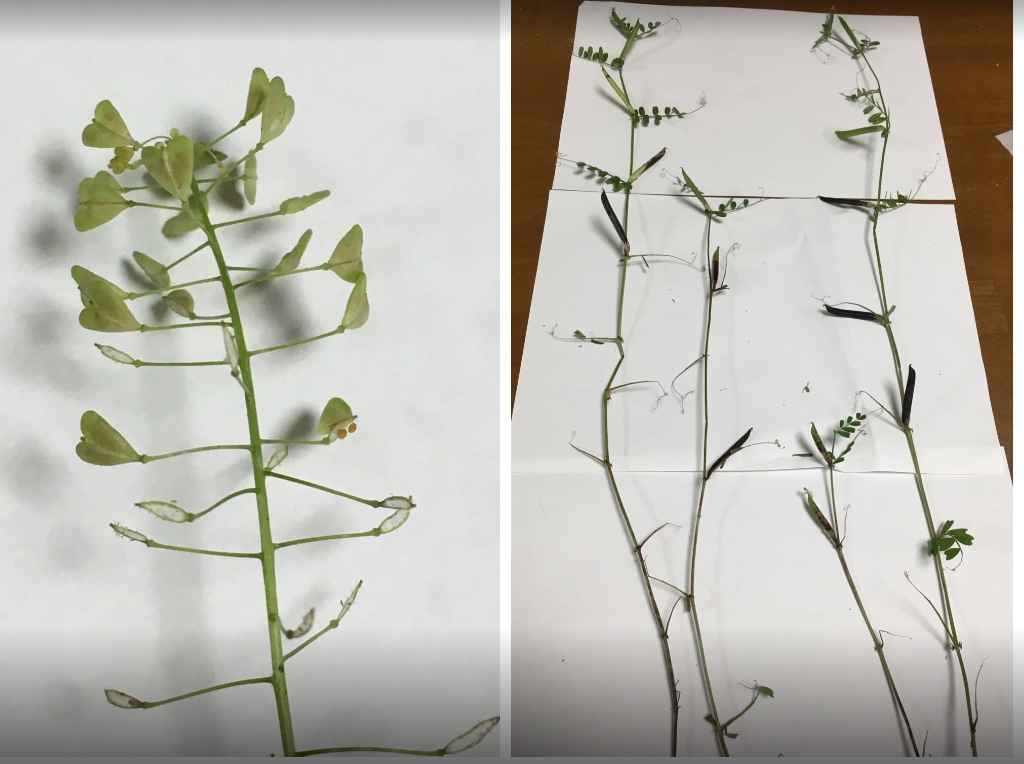

ナズナの観察1 |

ナズナの観察2 |

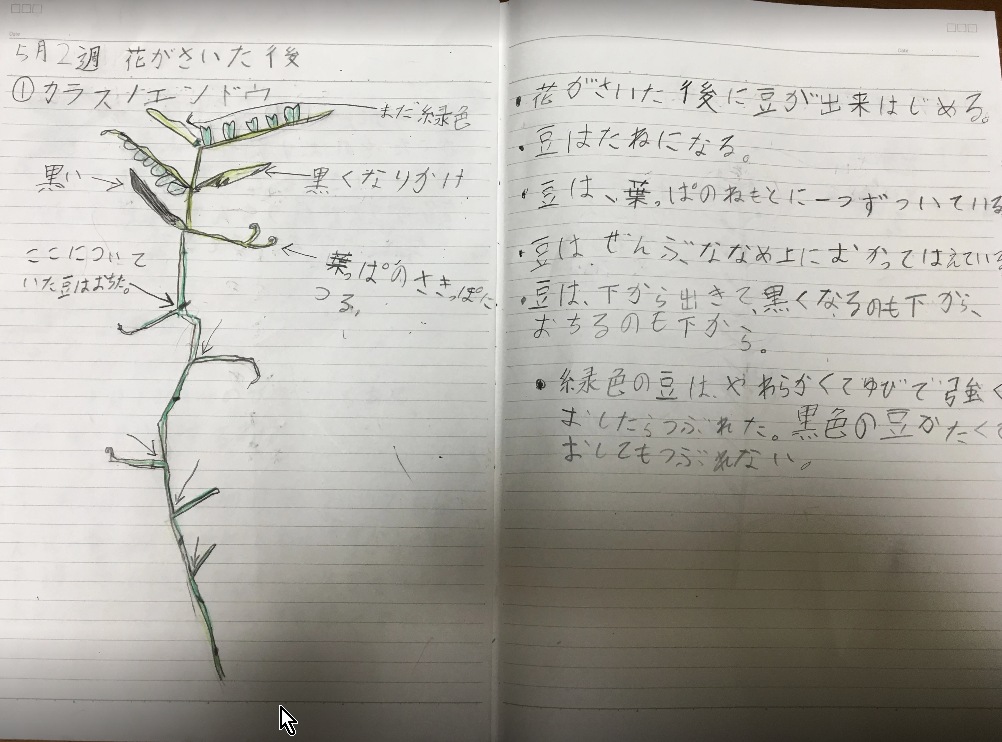

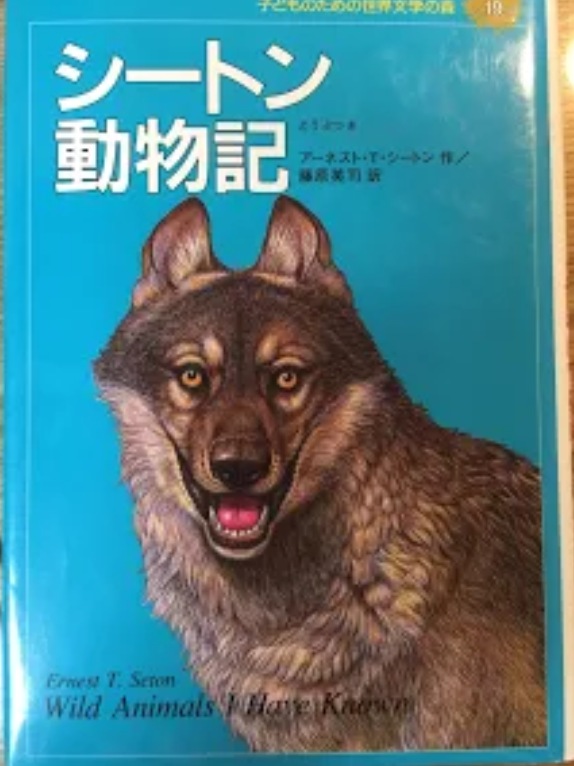

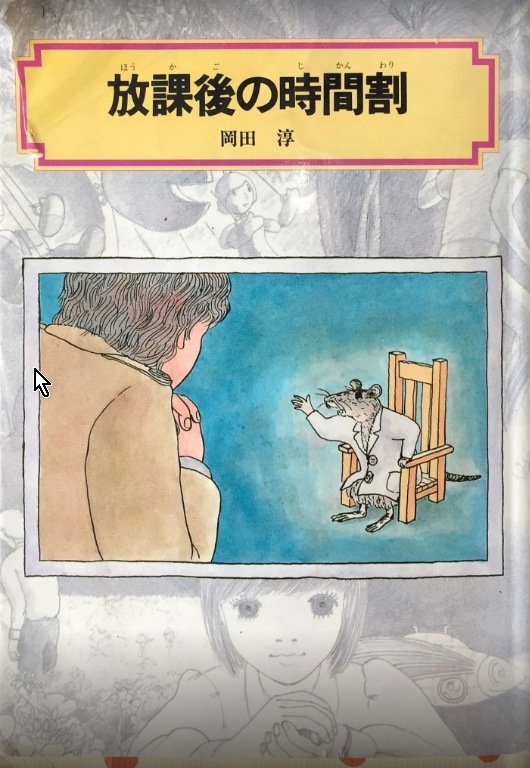

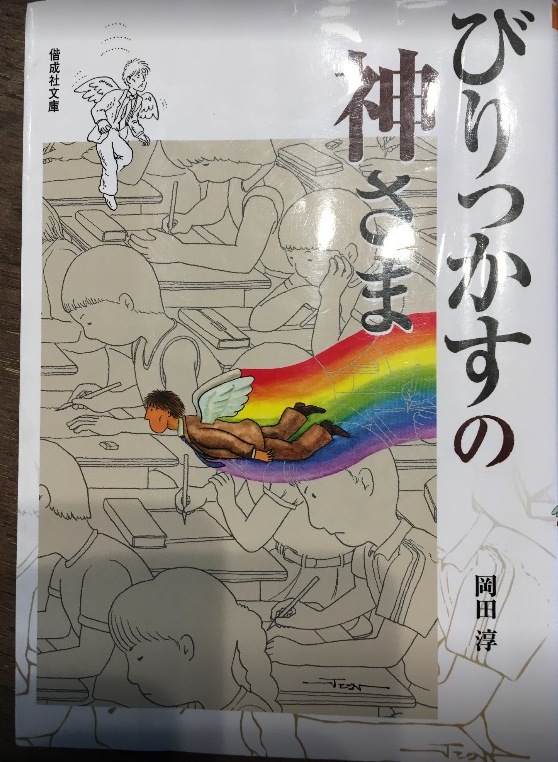

読んでいる本の紹介1 |

読んでいる本の紹介2 |

読んでいる本の紹介3 |

読んでいる本の紹介4 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちは、やらされる勉強は好きではありません。

しかし、自分から進んでやる勉強は好きなのです。

それが、友達との交流の中で行われるならば、遊びよりも面白い勉強となります。

それは、人間には誰でも、向上心があるからです。

「言われたとおりにやればうまく行くから」と言われてがんばる人はいません。

「自分で考えてやってくれ」と言われれば、誰でもがんばります。

「失敗してもいいから、自分らしい面白いことをやってくれ」と言われば、もっとがんばるのが人間です。

子供たちの勉強についても、本当はそうなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

発表学習クラスのミニ懇談会で、「作文を漢字を使わずにひらがなばかりで書いている」という相談がありました。

これは、男の子には特によくあることです。

漢字を使わずにひらがなばかりで書くというのは、とても目立つことなので誰でも直したくなります。

また、漢字を書ける大人にとってみれば、漢字を使うことなど心掛け次第でわけなくできることのように思いがちです。

ところが、これがなかなか直らないのです。

漢字を書かない子というのは、ほかのことがすべてできて、漢字を書かないところだけができないというのではなく、ほかのことでもできていないことが結構あります。

だから、直すことにかなり力を入れなければできないような漢字を書かせることに力を入れるよりも、もっと大事な学力の中心である読書に力を入れるということを最優先してやっていくのがいいのです。

そして、漢字を書くことについては、すぐには直らないものの、毎回、「なるべく漢字を使って書いた方が見た目がよくなるよ」ということを優しく繰り返し言ってあげるのです。

繰り返し同じことを聞かされることによって、子供はだんだんと、なるべく漢字で書こうという気持ちを持つようになります。

そして、本当に少しずつ漢字を書く割合が増えてくるのです。

これを、一挙に漢字を書くようにさせるというのは無理があります。

少しずつ漢字を書くように仕向けていくことが最善の方法で、そして漢字とは一見関係がないように見える、しかし学力の中心となる読書に最重点を置いていくようにするといいのです。

また、普段の作文はひらがなばかりで書いていたとしても、清書のときだけは、使える漢字は漢字で書くというふうにするやり方もできます。

年中漢字を使うのは無理としても、焦点を絞って漢字を使うというのであれば、子供はそれなりに納得して取り組むからです。

漢字を使えないことによるいちばんの問題は、間違えたまま覚えている漢字がわからないということです。

これは、大人になってからでも、小学校中高学年で習ったはずの漢字を正しく書けない人がかなりいることを見ても分かります。

漢字の書き取り力は、真面目に勉強しているかどうかということに比例するので、漢字を正しく書ける人は真面目に勉強した人です。

漢字を正しく書けない人は、真面目に勉強していなかった人で、男の子のほとんどは、真面目に勉強していなかった方に入ります(笑)。

小学校時代に、真面目に漢字の勉強をするというのは、よほど親がしっかりやらせないかぎり、決して自然にできることではないからです。

漢字の書き取り力は、学力とは全く関係なく、ただ真面目に勉強したかどうかだけなのです。

さて、話は先に進みますが、ひらがなを漢字に直す場合、辞書を引くというやり方はこれからはなくなっていくと思います。

大人の場合は、キーボードで打って漢字変換をして確かめるというやり方をしている人がほとんどだと思います。

今後、もっと広がるやり方は、音声入力で漢字変換を自動的に行うことです。

更に先に進めば、アマゾンエコーやグーグルホームというロボットのようなものを横に置いて、「この漢字どうやって書くんだっけ」「コウデスヨ」というような時代になると思います。

そして、人工知能を使った手書き認識の時代になれば、ひらがなで書いた文字も自然に正しい漢字に直るようになります。

そう考えると、漢字が正しく書けるかどうかというのは、今の時点でこそその人の教養を測る尺度のようなものになっていますが、近い将来は、評価としてほとんど考慮されないものになってくると思います。

ところが、では、漢字を勉強しなくていいかというと、ここで大逆転があるのです(笑)。

それは、漢字、ひらがな、アルファベットなどを比較した場合、漢字だけは、同じ文字でも画像的な文字として認識されているからです。

だから、漢字の書き取りはほどほどでもよいが、読み取りだけは学校で勉強する以上に進めていくのがいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文で、よく相談されることが、「字をていねいに書かない」「漢字を使わない」です。

しかし、このふたつは、直すのがきわめて難しいのです。

そして、学力に関して言えば、直したことによる効果はほとんどありません。

その反対に、毎日好きな本を10ページ読むというのは、誰でもできる簡単なことです。

しかし、この効果は絶大で、誰でもここから学力が伸びていくのです。

漢字の書き取りは勉強時間に比例し、読み取りは読書力に比例します。

だから、まず読み取りの力だけを先行してつけておくといいのです。

言葉の森では、千字文のように、常用漢字をすべて使った漢字集を作っていますが、いつかこれで漢字先取り読み取り学習をしていきたいと思っています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。漢字(17)

■作文は楽に書けるから大丈夫と安心していませんか――本当の作文力は考える作文力です

●作文が書けるからといって安心はできない

小さいころから本をよく読んでいる子供たちは、作文を書く力も自然についてきます。

日常的な会話が自然にできるように、自分のしたことや思ったことを自然に書くことができるので、作文力はこれで大丈夫だと安心してしまうことがあります。

しかし、作文力の本当の差が出てくるのは、小学5年生以降の考える作文を書くようになってからです。

小学5年生以降の説明文や意見文は、考えるための語彙力が育っていないと、それまでの出来事作文中心の作文力だけでは十分に書けなくなってくるのです。

●考える作文を書く力をつけるのが小学生の作文の重要な役割

考える作文のための語彙力は、読書をしていれば自然に身につくというものではありません。

それは、人生や社会についての高度なテーマを取り扱った本を、小学生の子供たちが自分から進んで読むようなことはあまりないからです。

ところが、入試の作文で要求されるのは、普段子供たちが考えているような世界よりも一段深い、より高度な思考を必要とする分野です。

そういう分野についても、考える作文力をつけるのが、小学生の作文学習のひとつの重要な役割です。

●事前の準備をすることで思考力が育つ

言葉の森の作文指導では、子供たちが作文を書く前の家庭での準備を大事にしています。

毎週の課題について、事前に親子で話をするような時間を大切にしているのです。

自分の体験を思い出して書くだけではなく、親子で対話をすることによって、その出来事を通して考える力が育ちます。

書かせて添削するだけの作文ではなく、書くことを事前に準備する作文によって、将来必要になる考える作文を書く力が育っていくのです。

■作文の勉強をさせるのは難しいと思っていませんか――本当は作文は楽しい勉強です

●作文の勉強が楽しくできるのは先生からの電話指導があるから

■作文の勉強をさせるのは難しいと思っていませんか――本当は作文は楽しい勉強です

●作文の勉強が楽しくできるのは先生からの電話指導があるから

言葉の森の作文の勉強の特徴は、毎週楽しく作文を書くことができるという点にあります。

作文の勉強というのは、多くの子にとって苦しい勉強のように思われています。

しかし、言葉の森では、ほとんどの子が毎週書くことを準備して生き生きと作文を書いています。

なぜ作文の勉強が楽しくできるかというと、毎週、担当の先生から直接の電話指導があるからです。

先生との電話でその週に書く作文について話をしたあと、すぐに書くようにすれば、作文の提出忘れということはありません。

また、先生からの電話に出られなかったというときも、振替指導制度というものがあり、いつでもその休んだ分の指導を電話で受けることができます。

そのため、どの子も毎週欠かさずに作文を書くことができるのです。

●オンライン少人数クラスの作文でコミュニケーション力や読書力も育つ

言葉の森の作文指導の特徴は、先生からの電話指導が毎週あることですが、現在はそれに加えて、希望者には、「寺子屋オンライン作文コース」というオンラインの少人数クラスも受講できるようにしています。(以下、「寺オン作文コース」)

これは、Zoomというウェブ会議システムを使い、先生1人に生徒5、6人という少人数で、生徒どうしの参加を生かした作文指導を行うコースです。

寺オン作文コースの料金、学習内容などは電話通信作文コースと同じで、コースの切り替えも、いつでもできます。

寺オン作文コースでは、子供たちがみんなの前で自分の作文を発表し、他の人の作文に対して質問や感想を述べるなど、生徒の自主性とコミュニケーション力を育てることを重視した指導を行っています。

また寺オン作文コースでは、作文の学習以外に、毎週読んでいる本を紹介し合う時間を設けています。

そのため、子供たちは本をよく読むようになり、他の人の読んでいる本の紹介によって、自分の読書生活も刺激を受けるなど、寺オン作文クラスでの学習が読書力の向上に役立っています。

■学力のもとになるのが国語力、国語力の集大成が作文力

●最も大事な学力は、高い国語力

■学力のもとになるのが国語力、国語力の集大成が作文力

●最も大事な学力は、高い国語力

小学生の勉強で大事なことは、高い国語力をつけておくことです。

国語は、日本に住んでいれば、特に勉強をしなくてもそれなりにできると思われているので、国語よりも差がつきやすい算数数学や英語の勉強を重点にしてしまう人もよくいます。

また、最近では新しい勉強としてプログラミングの学習に参加している子も増えています。

しかし、英語、算数、プログラミングなどは、やれば短期間で成果の出る勉強です。

それは逆に言うと、受験が近くなってみんなが本気で取り組むようになると、先取りしてやったことによる差はすぐになくなる勉強だということで、それよりも思考力という土台の力が学力の伸びを左右するようになるのです。

そして、学力の伸びの土台となる思考力とは、ひとことで言えば国語力なのです。

●国語力の集大成となるのが作文力

勉強には、すぐに成果が上がるものと、すぐには上がらないが、時間をかけてあとからその成果が出てくるものとがあります。

その、あとから出てくる本当の実力となるものが国語力で、その国語力の集大成となっているものが作文力です。

作文力を育てることによって総合的な国語力がつくとともに、国語以外の他の教科の学力の底上げを図ることができます。

作文力は、これからますます重要になっていく学力です。

知識を覚えてそれらを再現するだけの記憶力中心のテストの時代は終わり、これからは考える力が求められるテストになってくるからです。

作文力は、そういう時代の学力の中心となっていくのです。

■小学校低学年の作文から、読書感想文、中学受験作文、大学入試小論文まで幅広く対応できる作文専科指導

●小学校低学年からの楽しい作文、中学年からの書きやすい読書感想文

■小学校低学年の作文から、読書感想文、中学受験作文、大学入試小論文まで幅広く対応できる作文専科指導

●小学校低学年からの楽しい作文、中学年からの書きやすい読書感想文

言葉の森の作文学習の特徴は、楽しくできるという点にあります。

そして、先生と生徒が楽しく対話をするだけでなく、作文の勉強の準備として親と子の間でも話が弾むような仕組みになっています。

だから、小学校低学年からでも、無理なく作文の勉強に取り組めるのです。

また、言葉の森では、小学3年生から感想文を書く練習を行っています。

毎月1回感想文を書く練習をすることによって、夏休みの宿題の感想文も、どのように書くかという書き方が分かるようになってきます。

●中学受験の作文にも幅広く対応、そして大学入試小論文まで続くカリキュラム

作文の勉強が難しくなるのは、小学生の場合は5年生からです。

このころになると、作文に「考えて書く」という要素が出てくるので、語彙力や思考力が十分に育っていないと、急に作文を書くことが難しくなります。

だから、小学5年生の難しい作文課題になる前に、文章を書くことが楽にできるようにしておくことが必要になるのです。

言葉の森の作文指導は、中学受験の作文についても、20数年前、入試に作文試験が使われるようになった最も初期からの長い指導の蓄積があります。

ですから、どのような作文課題にも対応でき、作文が苦手な子についても、作文が得意な子についても、その子の実力を十分に生かす指導をすることができます。

言葉の森の作文指導は、小学生のうちだけで終わるのではなく、中学入試や高校入試、更には大学入試の作文小論文試験にも対応する一貫指導です。

小中高を通した一貫指導ができるのは、言葉の森には、小学生から高校生までの独自カリキュラムがあるからです。

そして、その独自カリキュラムには、36年間の作文指導の実績という裏付けがあるのです。

■作文の無料体験学習を受付中

■作文の無料体験学習を受付中

作文の無料体験学習は、2週続けて受けられます。

無料体験学習を受けられた方には、3か月分の教材も併せてお送りしています。

お申込みは送信フォームから

無料体験学習を希望される方は、「送信フォーム」からお申し込みください。

▽無料体験学習送信フォーム

https://www.mori7.com/ftaikenn.php

お電話によるお申込みも受け付けています。

電話 0120-22-3987(045-830-1177)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文は、勉強の中でいちばん負担の大きい勉強です。

これは実際にやってみた人でないと、なかなかわかりません。

それでも、言葉の森では、毎年、小学生のときから始めて高校生まで続けて卒業したという生徒がいるのです。(うちの子もそうでしたが。)

それは、やはり先生とのコミュニケーションがあるからだと思います。

そのコミュニケーションを更に生かすために、寺オン作文コースを始めたのです。

今、言葉の森以外にも、作文を教えると銘打っている教室や講座がいくつかありますが、どれも言葉の森の物真似です。

それは、言っていることにオリジナリティがなく、すべて言葉の森が言ってきたようなことばかりだからです。

間違ってそういうところに入って、途中から行き詰まってしまう子がいるのはかわいそうだと思います。

もちろん、言葉の森でも途中で行き詰まる子はいます。

しかし、小1から高3までしっかり続ける子もいるのです。

いずれ、全員がそうなるような指導と運営をしていきたいと思っています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森の特徴(83)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちの人生の目標は、今を楽しく生きることと、将来自分らしい仕事をして生きていくことです。

勉強は、そのための準備としてするもので、人に評価されるための勉強ではなく、自分らしく生きるための勉強が本来の勉強です。

こういうそれぞれの個性ある発表をしている子供たちを見ていると、みんながこの勉強姿勢を続けていけば、未来の世の中はとてもにぎやかで楽しいものになるだろうと思います。

うちの子は、勉強がそれほど好きではなかったので、言葉の森以外はなにもやらせませんでした。

そのかわり、読書と遊びはたっぷりしました。ただし、お金のかからない遊び(笑)。

しかし、こういう発表学習コースのような勉強があったら、絶対にやらせたと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)