私(森川林)は、自分の子供にはよくこう言っていました。

「わからないところがあったら、空欄にしておくんだよ。どこがわからなかったか知ることが大事なんだから」

一方、近くの塾の先生は、こう言っていたそうです。

「わからないところがあったら、何でもいいから書いておくんだ。どれかが当たるはずだから」

正反対でした(笑)。

今度、言葉の森で行う読解検定試験は、わからないところがあったら空欄にしておく試験です。

それは、いい点数を取ることが目的ではなく実力をつけることが目的だからです。

以前、ちょっと書いたエピソードを再掲します。

====

言葉の森で小学生のときから作文の勉強をしていた中学生の生徒がいました。

よくできる生徒でしたが、あるとき、その生徒のお母さんから電話がありました。「国語の成績がなかなか上がらない」というのです。

作文は毎週よく両親にも取材して、充実した内容のものを書いていましたから、勉強はしっかりやっているはずです。

それではということで、実際の国語の試験問題と解答を持ってきてもらうようにしました。

そのお母さんと生徒の前で、問題文を読み、その問題をどう解くかということを1時間ぐらい問題ごとに説明しました。

それまでも、一般論としてそういう解き方を話しているはずなのですが、実際にそのとおりにやっている子は少ないのです。

解き方を説明すると、お母さんもその生徒も驚いていました。

その後、その子の国語の成績はどんどん上がり、入試は神奈川県のトップ校と言われるところに合格しました。

その生徒が、入試のあとしばらくして、何かの話をしているとき、「国語だけは得意なんです」と言うのを聞いて思わず笑ってしまいました。

このように、国語は解き方さえわかれば、成績は必ず上がる教科です。

しかも、解き方を考えながら問題文を読むと深く読む力がつくので、成績だけでなく読む力もついてくるのです。

もうひとつの例です。

やはり小学生のころから作文の勉強を始めて、中学生になり、言葉の森の読解問題を毎月8問きっちり解く子がいました。

その子は、答えに納得がいかないと、よく電話をかけて質問をしてきました。

それぐらいですから、国語の成績はとてもよく、めでたく志望校に合格したのです。

高校生になり忙しくなったために、高1でいったん言葉の森を辞めていましたが、高3のとき、突然電話をしてきました。

聞くと、国語の成績が上がらないと言うのです。

仕方ないので、その子が実際に解いた問題を送ってもらいました。

その解き方を見てみると、見事にこれまでにやった理詰めに解く方法を忘れていました。

そのことを言うと、もうそれだけですぐに思い出したようです。

それからしばらくして、無事に東大に受かったという連絡が入りました。

理数系で、もともと数学の得意な生徒だったので、高校時代、国語の勉強に力を入れずに解き方を忘れていたのだと思います。 ====

このように、厳密に解こうと思えば実力がつきます。

厳密に解かないと、当たり外れの世界になってしまいます。

厳密に解くとは、わからないところは、適当に選ぶのではなく空欄にしておくことです。

空欄にするのが嫌だったら、必ず自分なりの理屈を考えて選ぶようにするのです。

そうすれば、試験が返却されたときに、自分の考え方が合っていたかどうかがわかるからです。

答えが合っていることが大事なのではなく、考え方が合っていることが大事です。

だから、点数が悪かったら喜ぶことです。その分だけ自分が進歩するからです。

では、点数がよかったら、その試験をした意味がないかというとそうではありません。

厳密に解こうと思って試験問題を読むと、その内容がしっかりと頭に入ります。

国語の試験には、似たようなジャンルの問題がよく出ます。

一度読んだことのあるジャンルは、全体の見通しをつけて読めるので、読み取るのが早くなるのです。

読解検定試験を受けていると、国語の実力がつきます。

この試験を生かすためには、(1)必ず満点を取ろうと思うことと、(2)わからないところは空欄にしておくか又は自分なりの理由を明確にして選択することです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

試験というと、8割取れたからいいとか、9割取れたからいいとか思いがちですが、読解検定試験は10割取れないとダメなのです。

それは、理詰めの試験だからです。

差をつけるための試験ではなく、全員が満点を取れるようになるための試験です。

だから、実力がつくのです。

今の国語の入試問題の中には、膨大な量の文章を制限時間内に読ませて解かせるというものがあります。

それで、点数の差をつけるのです。(受験生かわいそう)

だから、速読などが流行るのでしょうが、それは、国語力とはあまり関係がありません。

本当の国語力は、第一に難しい文章を読む力、第二に緻密に読む力、第三のおまけとして速く読む力があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)

今、子供たちを取り巻く勉強環境は、至れり尽くせりの状態になっています。

かゆくないところにまで手が届くような環境がいたるところに用意されています。

しかし、その大部分は見た目をよくするための飾りです。

本当の勉強の中身はわずかで、その周りにいろいろなおまけがついているのです。

漢字を覚えるとか、計算の練習をするとかいう小学校3、4年生のころまでの勉強は、中身自体が少ないので、おまけのような導入部分がある方がやりやすいという面はあります。

しかし、学年が上がってくると、そういう余分なものはない方が密度の濃い勉強ができます。

その理想の形が、ひとりでやる勉強です。

言葉の森の自主学習コースは、そのひとりで進める勉強の仕組みです。

約1時間、自分なりの勉強をして、最後の10分で先生がチェックするという形ですから、これまでの勉強に慣れた人から見ればものたりない気がするとおもいます。

もっと先生がいろいろ教えたり、やらせたり、答え合わせをしたり、解説をしたりする方が勉強を教えてもらっているような気がするからです。

しかし、大学入試までの勉強は、解説の詳しい問題集や参考書があれば、それを自分ひとりでやっていくのが最もの芋栗のよい勉強法です。

ひとりでやるのですから、できないところだけ印をつけて何度も繰り返しやることができます。

また、簡単にできそうだと思えることは、答えを先に見てやり方を確認して、やらずに飛ばしていくことができます。

ただし、中に、ほんのわずかですが、答えを見ても、解説を見ても、理解できない問題に遭遇することがあります。

そのときだけ、先生に聞くか、お父さんかお母さんに聞くのです。

難しいから理解できないという問題はほとんどなく、解説がもうひとこと詳しければ自分だけで理解できるものがほとんどですから、わからないところだけ聞くというやり方で十分に間に合うのです。

先日、小学4年生で自主学習コースを始めた生徒の保護者から、勉強がとてもよくわかるようになったという報告をいただきました。始めてから、まだ間もない時期です。

もともと読書のよくできる子でしたから、学力の基礎は十分にありました。そういう子がもし勉強がよくできなかったとしたら、それは人に教えてもらう形で勉強をしていたからです。

自分が納得することを基本にして、自分ひとりで勉強していけば、本来の実力を発揮できるようになるのです。

これから中学生になる人は、勉強の仕方をどうしようか悩んでいる人も多いと思います。

中学では定期試験があります。ほとんどの子が塾に行きます。親はもう子供を教えられないと思っています。学校の先生は、テストをするための先生で、わからないところを教えてくれる先生ではありません。

たったひとりでそういう未知の世界に入る中学1年生は、不安になって当然です。

しかし、ここが、自分の力で勉強する仕方を身につけるいい機会なのです。

いちばんいいやり方は、

(1)まず中学生の勉強の仕方が書いてある本を何冊か読み、大きな方向性を決めることです。

(2)次に、自分が勉強するための教材を選ぶことです。それを年間を通して5回以上繰り返しやれるようにするのです。

(3)最後は、お母さんやお父さんが一緒に考える形で勉強の計画を立てることです。

中学生で自主学習コースの勉強をしていた生徒は、数学がクラスで一番と言っていいほどよくできるようになりました。

また、お母さんと一緒に勉強の計画を立てて取り組んでいた生徒は、全教科が毎回クラスの最高点に近い状態を続けていました。

受験期には、志望校の過去問に合わせた技術的な面が強くなるので、もうひと工夫が必要になりますが、それまでは自学自習を中心に勉強を進めていくことが最も大切です。

勉強は、人に教わるものではなく、自分から学ぶものだということを基本にしてがんばっていってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強はなぜ人に教わらない方がいいかというと、教える人は成績を挙げなければならないという責任感から、宿題をたくさん出すようになるからです。

小中学生の勉強は、難しいものは何もないので、かけた時間に比例して成績が上がります。

だから、出された宿題をきちんとこなしていれば、当然成績は上がります。

しかし、その分、本来やらなくてもいい問題をやる時間が増え、そのために、読書をしたり、自分の好きなことをしたりする個性的で創造的な時間が減ってきます。

そして、もっと重要なことは、勉強は人に教えてもらわないとできないものだという勉強観ができてしまうことなのです。

勉強の仕方でいちばんいいのは、自主学習コースで勉強することです。

しかし、人に教わる勉強に慣れている子は、少しものたりない気持ちがするかもしれません。

そして、今は、作文クラスと、発表学習クラスの体制づくりが先になってしまったので、自主学習コースの体制づくりは少し遅れています。(もうすぐ体制を整えて募集を開始しますが)

自主学習で基本的な学力をつけておけばそれで十分ですが、受験のときだけは勝つための勉強をする必要から半年か1年受験対応の勉強をする必要があります。

しかし、基本はあくまでも自分で決めた勉強をすることです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

寺子屋オンラインの少人数クラスの生徒の作文を教えていて、「何だか上達が早いような気がするなあ」と思っていました。

通学クラスや通信クラスで教えていると、段落をつけるとか、常体で書くとか、結びの工夫をするとかいう新しい項目を教えるときに、一度ではできるようにならないことも多いのです。

ところが、寺子屋オンラインクラスでは、ほかの生徒に対する説明を聞いているうちにだと思いますが、その生徒に教えていないのにできるようになるということがありました。

また、通常のクラスでは、結びの工夫のような面倒な表現は、できなくてもいいやという感じでスルーしてしまう子がいるのですが、寺子屋オンラインクラスでは、同学年のほかの生徒が工夫して書いているのを見るせいか、どの生徒もできて当然のように書いていました。

この上達の度合いを調べる方法として考えたのが、字数の推移です。

以前、森リンで評価のプログラムを作っているときに、字数と上手さの相関がかなり高いことに気づいていたからです。もちろん、短い文章で深い内容を書くという例外はありますが、大体において上手な子は長く書けるということがあったのです。

そこで、寺子屋オンラインクラスで勉強している生徒と、一般の通学又は通信の生徒をランダムに抽出して、今年2019年の1月2週・3週の作文と、一年前の2018年の同じく1月2週・3週の字数の推移を調べてみました。

その結果、小3から小5のどのクラスでも、寺子屋オンラインクラスの生徒の方が字数の伸び率が高かったのです。

▼2019年1月←2018年1月の平均字数の変化

| | 寺オンクラス | 一般クラス |

| 小3 | 540←370字 | 470←430字 |

| 小4 | 700←480字 | 550←440字 |

| 小5 | 1030←870字 | 640←550字 |

| 全体 | 710←530字 | 540←460字 |

これは、ランダムに選んだ小3~小5の生徒22人の、2018年1月から2019年1月にかけてデータの比較ですからまだ一部の調査です。

しかし、この範囲でも、寺子屋オンラインクラスの生徒は上達の度合いが早いということは言えそうです。

その理由を考えてみると、やはりみんなの中で勉強するからということが大きいと思いました。

今日、土曜日のクラスの発表交流会をしました。

9時からのクラスは小3から小5の生徒なので、お互いの作文の発表に関する感想なども、なかなかよく考えて言っていることがわかります。

10時からのクラスは、小1~小3の生徒が中心なので、まだそれほどうまく言えない子も多いのですが、それでもみんな考えながら自分の思ったことを言っていました。

子供たちの成長の様子を見ていると、小学3年生までは、自分中心の世界です。

深い関わりのある他人は、親や先生という権威のある人です。だから、この時期には親の役割がとても重要です。小3のころの子供たちは、身近な尊敬できる対象として親や先生を見ているからです。

ところが、小4になると、親や先生の権威に無条件に従う時期を卒業して、ときどき自分の考えを主張するようになります。

この時期は、親や先生よりも、友達にどう思われるかということが重要になってきます。

だから、作文も、親や先生のために書くというよりも、みんなのために書くというようになるのです。

そして、これが高校生以上になると、自分自身の向上のために書くというようになるのですが、ちょうど小学校高学年から中学生にかけては、その中間の、友達と一緒に勉強するというのが最も自分の気持ちに合う時にになるのだと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文のように点数化されない勉強は、熱意というものが上達には欠かせません。

言葉の森の作文指導は、まだ目標としての項目があるからいいのですが、普通家庭などで作文を教えていると、途中から子供が熱心に書かなくなります。それは、目標がないので、手を抜こうと思えばいくらでも抜けるようになるからです。

しかし、相手は人間ですから、強制してやらせることはできません。

そのときに重要になるのが、友達との交流です。

交流の中で行う勉強は、遊びの延長の感覚でできるからです。

今はまだ寺子屋オンラインクラスの人数自体が少ないので、学年の違う生徒も一緒に勉強しています。

ある程度の違いは、かえって刺激になっていい面もあるのですが、同じ課題で切磋琢磨し合うというのがやはり理想です。

今度、新小1~新中3の寺子屋オンラインクラス参加生徒を募集するのは、できるだけ同じ学年でクラスを作るためです。

中3までの授業の動画作りが完了したら、高1から高3の生徒も寺子屋オンラインクラスで勉強できるようにしていく予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 作文教育(134)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

遅くなりましたが、2.4週向けの授業の動画をアップロードしました。

毎日小学生新聞に載っていた柳田理科雄さんの話が面白かったです。

小学生向けの新聞は、毎小、朝小、読売KODOMO新聞とあります。

昔から、毎小の記事は面白いとすすめてきましたが、昨年あたりから更にいい話が載るようになりました。

ただ、毎小は作文の投稿をする場が限られていて、習字や詩ばかり載せているので、そこだけが弱点です。(習字や詩の人には悪いですが(笑))

毎小は、今の編集長ももちろんいい人ですが、前の編集長の人はいろいろなことに誠実な姿勢が感じられて、とてもいい人でした。

毎日新聞の本紙は、いろいろ問題があるようですが(笑)、毎小だけはこれからもがんばってほしいです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

県立千葉東高校 Y.M.さん

(担当講師より)

受験コースのスタートは遅かったのですが、がんばりました。

おめでとうございます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

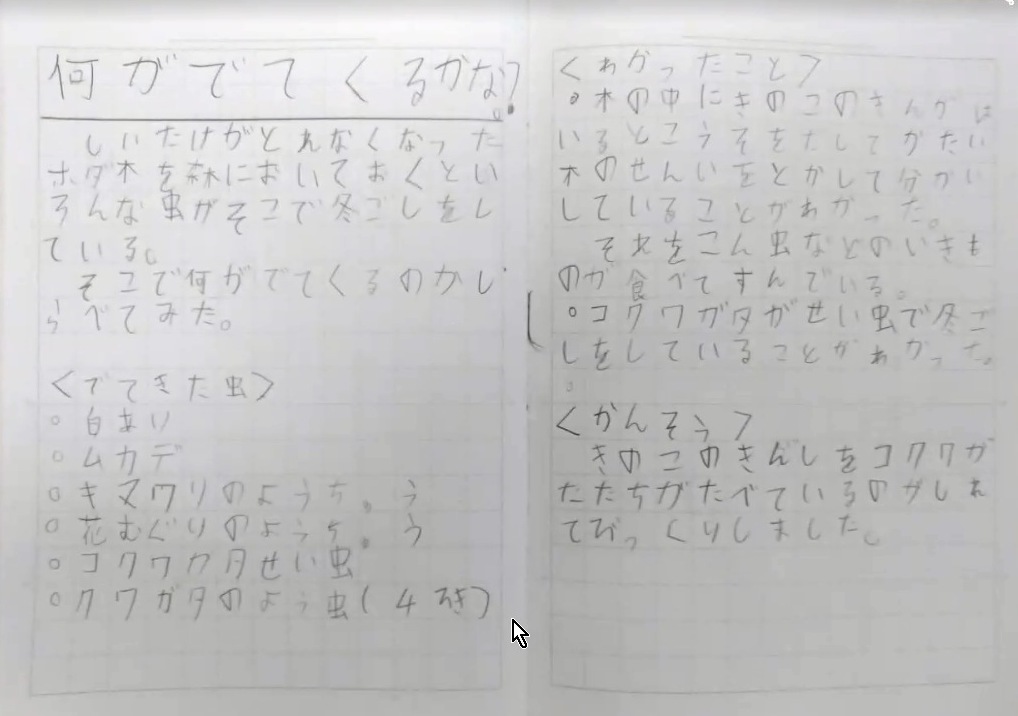

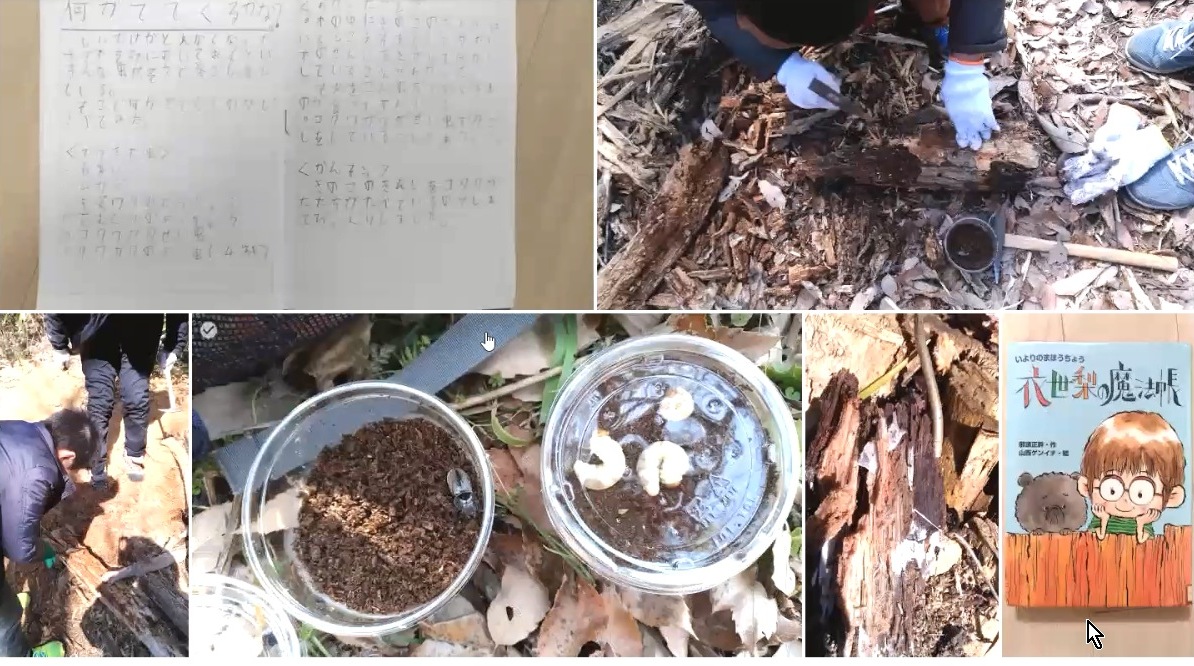

発表学習クラスは、以前行っていた小学校低中学年向けの「読書実験クラブ」と、中高学年向けの「思考発表クラブ」を統合した内容の学習クラスです。

特徴は、5、6人までの少人数制であることと、学習の内容が自分の経験や実験や調査や観察をもとにした学問的で創造的なものであることです。

受け身で吸収する勉強は、時間のロスがなく効率的だと思われています。しかし、あとに残るものは多くありません。聞いただけの勉強は、テストが終われば忘れてしまうのです。

また、たとえしっかり吸収してその記憶を保持し続けたとしても、やっていることはほかの誰もがやっているのと同じことで、差がつくのはどちらがどれだけ早くたくさん覚えたかという量的なところだけです。

これに対して、自分から主体的に研究し発表する勉強は、時間のロスはかなりあります。それをロスと思えばの話ですが。

しかし、発表したことは確実に自分の中に残ります。そして、その発表は、ただ教科書を丸写ししたものを発表しても面白くないので、必ずそこに自分らしい個性を盛り込みたくなります。だから、自然に個性的、創造的な発表学習になるのです。

これは、今行われている、東大の推薦入試や京大の特色入試型の学力が目指すものと同じ勉強です。

なぜこのようなアドミッションズ・オフィス型(入学事務局型)の入試が行われるようになったかというと、従来の紙だけの試験で高得点を取る学生が必ずしも優秀でないことがわかってきたからです。しかも、その点数と学力の乖離という傾向が年々加速してきたからです。

紙だけの試験は、つきつめれば記憶力の試験になります。

世の中には、勉強をしなくても成績がよいという記憶力に優れた人も一部にいます。しかし、ほとんどの人の記憶力はそれほど大きな差がありません。

その記憶力の差をカバーするものは、志望校の出題傾向に合わせた勉強法と、長時間の詰め込みです。

それが個人の努力や工夫として行われるのであれば、それはそれで意義のあることですが、現在は塾や予備校の方針に素直に従うことが記憶力の試験で高得点を上げるための主要な方法になっているのです。

他人にやれと言われたことに素直に従い、長時間それに耐えるという学習の仕方は、受験前の短期間ではやむを得ない面がありますが、そういう学習法を小学校の低中学年からやってきた生徒は、自分で考えたり創造したりする力をだんだんなくしていきます。

発表学習クラスは、こういう現在の子供たちを取り巻いている勉強の状況を克服し、本来の面白い勉強をするために作られた学習クラスです。

発表学習クラスの勉強は、個性や創造性を重視する未来型の勉強です。

だから、受験直前の生徒は、(まだ推薦入試は広がっていないので)、今は詰め込みの勉強をする時期と割り切ってやっていく必要がありますが、受験までまだ時間がある生徒や、受験が終わった生徒は、この未来型の勉強に参加するといいと思います。

発表学習クラスは、今は言葉の森で作文の勉強をしている生徒が対象ですが、将来は発表学習クラス単独でも受講できるようにする予定です。

現在、体験学習を受け付けていますので、希望者は下記のページから体験希望の曜日時間を送信してください。(体験学習は、言葉の森の生徒でない方も受け付けています。)

▽水1800クラスの発表の作品

▽発表学習クラスの無料体験送信フォーム

https://www.mori7.com/teraon/teraform_hg.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の学校の成績で見れば、発表学習クラスに参加して自由な研究発表をしているよりも、その時間、ドリルでもやった方が点数はよくなります。

しかし、それが不思議なことに、学年が上がり、中学生や高校生になると、いつの間にか成績が逆転していくのです。

そして、もっと大事なことは、自分から進んでやる勉強姿勢というものが、その後もずっと続くことです。

勉強をやらされてきた子は受験がゴールですが、勉強を楽しんできた子は、勉強自体がゴールなので、向上心をずっと持ち続けていくことができるのです。

発表学習クラスのよいところは、参加する生徒がすぐに友達のようになれることです。

それは、少人数で相手が間近に見られるということもありますが、それ以上に、発表の内容が勉強的なことでしかも個性的なことだからです。

発表の中には、うまく行ったり行かなかったりというさまざまな予想外の出来事があります。そういうところで、みんなそれぞれに苦労をしています。

これがもし遊びだけの交流であったら、それほど親しくはならなかったでしょう。

勉強的で個性的な内容を発表するために、お互いに苦労していることがわかるので、ほかの人の発表についても共感する気持ちがわいてくるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

本日、はるばる石川県の金沢から、昔の生徒のちえみちゃんがが新しい教室に訪ねてきてくれました。

facebookのメッセージで中根に連絡をくれていたそうですが、寺子屋オンラインのデータベースの統合のあとの処理に時間がかかり、この数ヶ月、facebookもメールもたまっていたのです。(ためすぎ)

しかし、今日のちょうど先ほど、重要なところのテスト送信が済んだので、これからはきちんと返事ができると思います。

ということを、しばしば言っているような気もしますが。(^^ゞ

さて、今日、教室に来てくれたのは、昔大学生のときに一度教室に来てくれて以来だから10年ぶりだったそうです。

確か、初めて言葉の森に来たのは、小学1年生か2年生ぐらいだったと思います。

生徒コードをひらがなの約60進法でつけていますが、ちえみちゃんの生徒コードは「か○」です。

うちの上の子が「う○」で、下の子が「か○」で、ふたりとも小1から言葉の森を始めていたので、たぶん小1か小2の始めごろだったと思います。

そのころは、もちろんまだ小さい子だったのですが、今日の印象は昔と同じでした(笑)。

ちなみに、生徒コードの60進法とは、最初が「あ」で、「ん」まで行ったら、次は「ああ」になり、「あん」のあとは、「いあ」になるという進み方です。今新しく言葉の森に来る人の生徒コードは、「あいめ○」あたりです。

こんなことをやっているから時間がかかるんだと言われそうですが。

さて、ちえみちゃんは、大学院を卒業して博士号を取り(首席で大学院を卒業したそうですが)、今は講師として大学生に教えているそうです。

ただし、たぶん今の研究者は、上が詰まっているのでいろいろ大変なのだと思います。

少子化で、大学生の数も減っているので、日本のほかの分野の仕事と同じように、自分の仕事を発展させようと思ったら、新しいことを切り開かなければならなくなっているのだと思います。

そんなことも含めて9時半から11時半ごろまでたっぷりと話をし、最後は教室の前で記念写真を撮りました。

そのうち那須合宿所で、昔生徒だった人で同窓会をしようなどと話をしたら結構乗り気でした(笑)。

これまでは通学の教室とは言っても、みんなそれぞれ作文を書くだけなので、友達どうしの交流というのはあまりありませんでした。

通信の場合は、更に、先生と生徒とのやりとりだけですから、同窓生と言ってもピンと来ません。

しかし、今後、寺子屋オンラインなどのZoomの画面で生徒どうしが発表をし合うと、仲のいい友達も生まれてくると思います。

実際に、昨年合宿所に参加した人の多くが、寺子屋オンラインに参加している生徒でした。

普段の勉強の中で、お互いにどんなことをやっているかとか、どんな本を読んでいるかということがわかるので、安心して参加できるのだと思います。

今までは、便利さとかコストとかいう単純な価値を基準にしたグローバリズムの時代でした。だから、amazonなどがさまざまな市場を支配するようになってきたのです。

しかし、これからはそういう単純な価値以外のもっと人間の個性に根ざしたものが重視されるようになってきます。

その個性を形成するものは、かけた時間です。

友達関係でも、便利さとかコストとかいう基準で友達を選ぶ人はいません。その友達と過ごした時間が重要になります。

これからの教育は、特に個性の教育になってきます。

現在のオンライン教育と呼ぼれているもののほとんどは、便利さとコストをその教育の優位性として位置づけています。

しかし、これからは、それらはやがて古いオンライン教育と呼ばれるようになると思います。

言葉の森のオンライン教育は、便利さとコスト以外の要素をむしろ重視しています。

それは、友達と過ごす知的な密度の濃い時間を大事にすることです。

だから、小学校低学年から言葉の森を始めた生徒が、友達と作文を書いたり発表をし合ったりしながら成長し、高校生になっても大学生になっても、更には親になっても(ここ数年、昔生徒だった親の子が言葉の森に来てくれるようになりましたが)、友達のままでいるという状態を目指しているのです。

久しぶりに教室に来てくれたちえみちゃんと話をしながら、そんなことを考えました。

そのうち、facebookで同窓会を企画したいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文教室の先生は、昔の生徒というのはよく覚えているものです。

これが作文ではなく勉強を教えるだけだったら、あまりそういうことはないのかもしれませんが、作文の場合は、その子がずっと昔に書いた内容も思い出すことがよくあります。

また、生徒自身も、作文に取り組むときの姿勢は、自分の心をありのままに書くことが多いので、それを認めてもらうことがうれしいのです。

作文の勉強というと、今は入試で作文があるからという目的もありますが、より本質的な目的は、自分と向き合う時間を持つことで、それが子供のものの見方や考え方を深め、個性的なものにしていくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26)

横浜市立南高校附属中学校 T.H.さん

(担当講師より)

中学校でも、言葉の森を続けてくれるそうです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)