アジサイ・ダンスパーティー

●動画:https://youtu.be/pnpkHia7-I8

アジサイ・ダンスパーティー

●動画:https://youtu.be/pnpkHia7-I8

言葉の森には、何度も作文のコンクールに載るような小学生から高校生までの生徒がいます。

そういう上手な作文を書くには、コツがあります。

そのコツの土台になるのは、読書と対話です。

●字数

見栄えのある作文を書くためは、学年相応の字数も必要です。

字数の大体の目安は、学年の100倍から200倍です。

小学1年生は100字から200字、小学2年生は200字から400字、……、小学6年生以上は600字から1200字、中学生、高校生も600字から1200字です。

内容のよい作文で、字数が短いときは、清書の週などに新しい実例を追加して字数を倍にします。

小学校高学年、中学生、高校生になると、字数がなかなか伸びなくなる生徒も出てきます。

作文の字数推移グラフを見ると、すぐにわかりますが、1年間近く同じ字数のまま書いている生徒が時どきいます。

字数が伸びていないのは、作文力が伸びていないからです。

●字数の目標

字数を長く書くためにどうしたらいいかというと、ひとつは字数の目標を意識することです。

もうひとつ、もっと大事なのは、読書の量を増やすことです。

●読書

読書は、小学生の間は生活作文という事実中心の文章なので、物語文の読書でも間に合います。

しかし、中学生以降は意見中心の作文になるので、説明文や意見文の読書をする必要があります。

アウトプットをするためには、その前提としてインプットが必要です。

読む量が不足していると、作文を書くために必要な実例や表現が出てきません。

●添削

この読書と並んで大切なのが、親子の対話です。

作文力は、読書と対話に支えられて成長します。

世間で大きな誤解のあるのはここのところです。

上手な作文を書くためには、添削を強化すればいいと思ってしまう人が多いことです。

添削では、作文は上手になりません。

もともとの作文が読み応えのある内容になっていることが大事で、添削はその付け足しなのです。

●低学年の対話

対話の分野は、学年によって変わってきます。

小学校低学年の場合は、作文の題材作りを手伝うことです。

低学年の生徒は、自分のしたことや、自分が面白いと思ったことを無邪気に書きます。

それは、それでいいのですが、普通に自分のしたことを書くだけだと、いつも「学校でこんなことがありました」とか、「今日もともだちとサッカーをしました」とかいう、代りばえのない作文になります。

もちろん、それでもいいのですが、大きくなってから自分の低学年のころの作文を読み返して面白いと思えるような作文を書ければ、やはりその方がいいのです。

価値ある作文は、その子の自分らしい経験が書いてある作文です。

子供は、映画を見にいって楽しかったときは、映画の話を書こうとします。

ゲームをして面白かったら、ゲームがどうなったかという話を書こうとします。

翌日楽しい遠足があるというときは、遠足が楽しみという話を書こうとします。

しかし、見ただけの話や、未来の話は、いずれも、自分らしさのある作文にはなりません。

低学年の作文は、題材づくりを親が手助けをしてあげるといいのです。

それは、別に、わざわざディズニーランドに連れていくというようなことではありません。

例えば、「今度の日曜日、お母さんと一緒にカレーライスを作ろうか」とか、「お父さんと一緒に、ザリガニをつかまえに行こうか」とかいうことでいいのです。

その際、子供と一緒に、必要な手順を考えて、できるだけ子供が主体的に参加する形にすることです。

こういう経験が、作文を書く以上に、子供を成長させます。

●中学年の対話

中学年からは、作文の課題が決まってくるので、お母さんやお父さんに似た例を取材することが必要になります。

特に、日常的に対話をする機会の少ないお父さんに似た話を聞くと、子供の題材力が広がります。

感想文の課題のときは、特に、子供の体験だけでは十分に書けないので、お父さんやお母さんが似た経験を話してあげることが必要になります。

似た話の取材は、家族だけに限りません。

場合によっては、田舎のおじいちゃんやおばあちゃんに電話で取材をしてもいいのです。

この取材によって、子供の題材と表現の幅が広がります。

そして、この対話は、作文に役立つだけよりも、むしろ子供の生き方、ものの見方の成長に役立つのです。

●高学年の対話

小学校高学年以降は、似た例の話のほかに、感想や意見のアドバイスもしてあげることができます。

高学年になると、生徒自身がよりよい文章を書こうと思うようになります。

しかし、小学校高学年のうちは、まだ感想や意見を書くための語彙が不足しています。

そのときに、中学年のころまでに似た例の取材をよくしてきた子は、感想や意見についても両親に話を聞こうとします。

感想や意見の対話によって、子供の考える力が伸びていくのです。

●受験生の対話

受験作文に取り組む場合も、親子の対話が必要です。

ひとつは、課題を見て、どういう実例や構成や意見で書けるかを話し合うことです;

特に大事なのは、どういう実例で書くかということです。

いい実例を思いつくと、その方向で一気に書けるようになるからです。

そして、先生から作文が返却されてきたときは、その作文を親子で推敲するのです。

普段の作文では、推敲までする必要はありません。

かえって、普段の作文で推敲をする時間をとると、子供は作文を書くことを負担に感じるようになります。

しかし、受験作文の目標は合格する作文を書くことですから、よりよい表現になるように親子で赤ペンを入れていくようにするといいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108) 対話(45)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

2023年の夏期講習は、暗唱、読書感想文、受験作文、国語読解ディスカッション、ホームページ作成プログラミングなどです。

その他の講座も企画中。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。夏期講習(0)

カタバミ

●動画:https://youtu.be/9fnJHowGmCk

カタバミ

●動画:https://youtu.be/9fnJHowGmCk

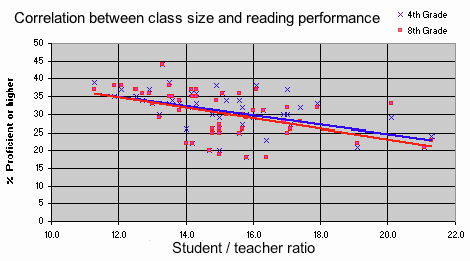

少人数教育の研究でよく知られているグラフです。

全米学力調査(英語版)の2005年調査「学級規模と読書能力の相関( 4学年、8学年)」

クラスの規模は重要ですか?

1クラスの生徒数と読む力の関係で、1クラス20人よりも、1クラス10人の方が効果が高くなるという結果が出ています。

このグラフの延長を考えてみると、30人学級や40人学級になると、更にクラス全体の学力が低下することが予想されます。

これが、現在の日本の学校の平均的な生徒数です。

一方、10人学級よりも少ない人数では、少なくなればなるほど、クラス全体の学力は向上することが予想されます。

私の考えでは、生徒数が10人、9人、8人と少なくなるにつれて、学力はもちろん向上しますが、生徒数が5人ぐらいのレベルになると、その向上度が加速するのです。

ところが、生徒数が、3人、2人、1人と減っていくと、向上度は頭打ちになるか逆に低下します。

これは、人数のレベルに応じて教育の形態が異なってくるからです。

●集団学習

30人や40人のクラスでは、集団一斉指導という教育方法しかありません。

その集団一斉指導をカバーするのが、テストと宿題と競争と規律です。

集団学習には、規律が必要です。

授業中に立ち歩く子などが増えれば、授業が成り立たないからです。

言葉の森のオンライン少人数クラスでは、規律はありません。

授業のある夕方6時ごろの時間帯はお腹がすくので、お菓子などを食べて勉強してもいいことにしています。

しかし、こういう自由な雰囲気で勉強することは、集団学習ではできません。

●個別学習

生徒数が1人か2人の場合は、個別指導という教育形態になります。

個別指導とは、家庭教師のような教育です。

この教育は、生徒の意欲と講師の力量に左右されます。

講師は誰でもそれなりの力量がありますから、大事なのは生徒の意欲です。

ところが、個別指導で生徒に意欲を持たせるのは難しいのです。

それは、先生と生徒が1対1の学習では、生徒が先生に甘えるようになるからです。

「ちゃんと予習してきた?」「忙しかったのでしていません」「だめじゃない」「はい」というような形で毎週、準備不足の子がいても、先生はそれを是正させることができません。

個別学習は、受験直前のように生徒にやる気があるときにだけ効果がある学習形態です。

●コミュニティ学習

生徒が5人ぐらいになると、そこに動的な人間関係が生まれます。

一緒に勉強する時間が長くなるにつれて、友達と一緒に勉強しているという感覚が生まれます。

すると、あの子もやっているから自分もやるという気持ちになってきます。

同調圧力がよい方向に働くのです。

作文のような負担の大きい学習では、特にこの効果は顕著です。

国語、数学、英語のような教科の学習でも、クラスというコミュニティの中で教え合うということができるようになります。

ただし、コミュニティ学習の難しいところは、同レベルの生徒5人がひとつのクラスに集まるという仕組みがなかなかできないことです。

通学式の教室では、コミュニティ学習の仕組みを常態的に作ることはまずできません。

しかし、オンラインの教室であれば、コミュニティ化したクラスは作れます。

言葉の森のオンラインクラスでも、仲のいい生徒どうしが集まって勉強するクラスがいくつもあります。

このコミュニティ化したクラスを増やすことが、今後の目標です。

コミュニティ学習は、家庭学習とセットにして考える必要があります。

一緒のクラスで楽しく勉強しても、週に1回1時間の勉強だけでは何の力もつきません。

クラスでの勉強のあと、毎日、家庭で自分のペースで自主学習をする必要があります。

家庭で勉強をするときに、「あのクラスの人たちも、みんな今ごろ家で勉強しているだろうなあ」と思えることが、クラスでの勉強と家庭での勉強との接点になります。

その接点を意識させるのが、学習記録のそれぞれの生徒の学習ページ数です。

言葉の森のコミュニティ学習は、本格的に始めてからまだ数年しかたっていません。

2020年のコロナ休校がある前までは、個別学習が中心でした。

2020年以前は、オンラインクラスの受講者は創造発表クラスと自主学習クラスの2つで、全体の割合は5%でした。

現在は、オンラインクラスの割合が作文も含めて75%、個別学習の割合が25%です。

オンラインクラスは、生徒が増えれば増えるほど、コミュニティ化したクラスを作りやすくなります。

言葉の森の生徒は、現在、北は北海道から南は九州沖縄までほぼ全県から参加しています。

海外でも、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、南米と多くの国から参加しています。

すると、海外の生徒と離島の生徒と九州と北海道と東京の生徒が、同じクラスで同じレベルの学習をすることができるようになります。

このロングテール効果を生かして、同学年同レベルのコミュニティ化したクラスを作っていくことが、言葉の森のこれからの課題です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンライン教育(0) 言葉の森のビジョン(51) 未来の教育(31)

ネジバナ(モジズリ)

ネジバナ(モジズリ)

シルビー・バルタンの歌を聴いて、そのあと、ふと茨木のり子さんの詩を思い出しました。

この歌とこの詩は、何も関連はありません。

しかし、私は、なぜか自分の中でつながりを感じたのです。

「シルヴィ・バルタン(SYLVIE VARTAN) - アイドルを探せ(LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER」

https://www.youtube.com/watch?v=IP2fTeOm788

「汲む~Y.Yに」(茨木のり子)

大人になるというのは

すれっからしになることだと

思い込んでいた少女の頃

立ち居振舞の美しい

発音の正確な

素敵な女のひとと会いました

そのひとは

私の背のびを見すかしたように

なにげない話に言いました

初々しさが大切なの

人に対しても世の中に対しても

人を人とも思わなくなったとき

堕落が始まるのね 堕ちてゆくのを

隠そうとしても 隠せなくなった人を

何人も見ました

私はどきんとし

そして深く悟りました

大人になっても

どぎまぎしたって いいんだな

ぎこちない挨拶 醜く赤くなる

失語症 なめらかでないしぐさ

子供の悪態にさえ傷ついてしまう

頼りない生牡蠣のような感受性

それらを鍛える必要は少しもなかったのだな

老いても咲きたての薔薇 柔らかく

外にむかってひらかれるのこそ 難しい

あらゆる仕事

すべてのいい仕事の核には

震える弱いアンテナが隠されている きっと

わたくしも

かつてのあの人と同じくらいの年になりました

たちかえり

今もときどきその意味を

ひっそりと汲むことがあるのです

中学3年生は、自分の人生への自覚が始まる時期です。

その時期に、テスト勉強や部活の練習だけに費やすのではなく、詩と伝記を読む時間を作るべきです。

最初は、入門書のような本でもいいでしょう。

例えば、「詩のこころを読む」

https://www.amazon.co.jp/dp/4005000096/

しかし、今、中学生の子供が歩いていく道の途中に本屋があることは少なくなりました。

だから、お父さん、お母さんは、子供に、ネットショップのアカウントを作ってあげ、毎月5,000円の枠内なら何を買ってもいいよと話しておくのです。

(金額は、家庭の方針で決めてください)

読書のために使う費用は、塾に行かせたり予備校に行かせたりする費用よりもずっと価値があります。

子供は時どきくだらない本を買いますが、それも含めて読書は、どんな勉強よりも価値があります。

それは、子供自身が、大人になってそう思うはずです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)