九九はインドで生まれ、中国に伝えられたようです。最初は九の段から始まる形の暗唱でしたが、やがて小さい数から順に暗唱するようになりました。中国や日本の九九が九の段で終わっているのは、漢数字の文化では、十以上の段を作ることが美的に落ち着かないという事情があったからだと思います。

さて、第四は、著者が述べている日本文化のよい点です。それを列挙すると、次のようなことです。

(1)日本のそろばんは、インドの九九とは違う形で、イメージを利用するという優れた計算方法になっている

(2)インドでは、物作りはそういう職人がやるものになっているが、日本の学校では図画工作で物作りを教えている

(3)インドでは、掃除はそういう職業の人がやるものになっているが、日本の学校では生徒が掃除をしている

(4)インドでは、大学などの教育に力を入れているが、日本では初等教育に力を入れており、それが教育機会の平等を生み出している

(5)日本では、小学校の運動会が地域の行事のようになることで、地域の力が生きている

(6)日本には、「プロジェクトX」や「黒澤明監督の映画」などに見られるように、日本的でありながら世界に通用する文化がある

また、著者は、日本の弱点としては、次のようなことを挙げています。

(1)家庭の力が弱くなっている

(2)学校の先生があまり尊敬されていない

(3)日本人が日本文化のすぐれた点を自覚していない

日本文化のよい点は、日本人が長年かけて作り上げてきたものです。それをこれから更に発展させていくことは容易です。

また、日本の弱点として挙げられているものは、日本人一人ひとりが自覚をすれば、明日からでもすぐに改善していけるものです。

と考えると、日本の社会をよくしていくものは、マスメディアでも政治でもなく、個人の決心になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)

「インド式すごい勉強法」(ニャンタ・デシュパンデ著)という本を読んで、日本の教育にも生かせる面がいくつかあると思いました。

それを四点にわたって話していきたいと思います。

第一に、インドでは、家庭教育が重視されているということです。普通の家庭では、子供が学校から帰ってくると、午後8時ごろの遅い夕食までの時間を家庭での教育にあてているそうです。日本では、学校から帰ると、そのまま習い事に行くような形の時間の使い方が多く、習い事から帰ると夕食の時間になってしまいます。すると、宿題をやるような形の勉強になることが多くなり、家庭での独自の学習というのはなかなか時間をとることができません。今後は、日本の社会に合った家庭教育の仕組み、又は家庭教育の代わりになるような仕組みを考えていく必要があると思いました。

また、このインド式の勉強法で参考になるのは、夕食前に勉強するという時間の使い方です。言葉の森でも、長文暗唱の自習は、朝食前の時間にやることを勧めています。朝食前の時間が取れない場合は、平日であればやはり夕食前の時間が勉強の時間としては最適です。勉強は空腹状態でやる方が能率が上がるからです。

第二は、インドでは、家庭教育を担っているのが、父親や母親ばかりでなく祖父母であることが多いということです。日本では核家族化が進行したことしたことによって、親子だけで過ごす生活時間が多くなっています。そのために、家庭教育よりも習い事などに行く形が増えているのだと思います。今後、この核家族体制を見直すというのはすぐにはできることがないので、家庭だけでなく地域全体で祖父母のような役割を果たせる人が子供たちの家庭教育的な学習を担っていくことが将来考えられると思います。

第三は、インドの算数で有名な桁の大きい九九です。30×10までの暗唱と、30×30までの2乗の暗唱というものがインドでは普通に行われているそうです。しかし、これはそれほど驚くことではありません。日本では小学校2年生で九九を覚えるというカリキュラムになっています。世界中では九九自体を教えるカリキュラムがないところが多い中で、学校教育で九九の暗唱を行う体制をとっている日本は、その延長ですぐに30×10の暗唱や30×30の2乗の暗唱もできるからです。既にそういう教育を行っているところもあると思いますが、やり方は次のような感じです。

【30×10までの九九】

12×1=12(いにい・いに)

12×2=24(いにに・によ)

12×3=36(いにさ・さろ)

12×4=48(いによ・よは)

12×5=60(いにご・ろれ)

12×6=72(いにろ・なに)

12×7=84(いにな・はよ)

12×8=96(いには・くろ)

12×9=108(いにく・いれは)

12×10=120(いにいれ・いにれ)

13×1=13(いさい・いさ)

13×2=26(いさに・にろ)

13×3=39(いささ・さく)

13×4=52(いさよ・ごに)

13×5=65(いさご・ろご)

13×6=78(いさろ・なは)

13×7=91(いさな・くい)

13×8=104(いさは・いれよ)

13×9=117(いさく・いいな)

13×10=130(いさいれ・いされ)

(以下略)

【30×30までの2乗の九九)

11×11=121(いいいい・いにい)

12×12=144(いにいに・いよよ)

13×13=169(いさいさ・いろく)

14×14=196(いよいよ・いくろ)

15×15=225(いごいご・ににご)

16×16=256(いろいろ・にごろ)

17×17=289(いないな・にはく)

18×18=324(いはいは・さによ)

19×19=361(いくいく・さろい)

20×20=400(にれにれ・よれれ)

21×21=441(にいにい・よよい)

22×22=484(にににに・よはよ)

23×23=529(にさにさ・ごにく)

24×24=576(によによ・ごなろ)

25×25=625(にごにご・ろにご)

26×26=676(にろにろ・ろなろ)

27×27=729(になにな・なにく)

28×28=784(にはには・なはよ)

29×29=841(にくにく・はよい)

30×30=900(されされ・くれれ)

しかし、日本でこのような桁数の大きい九九が文化として定着しなかったのには、それなりの歴史的背景があったからだと思います。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

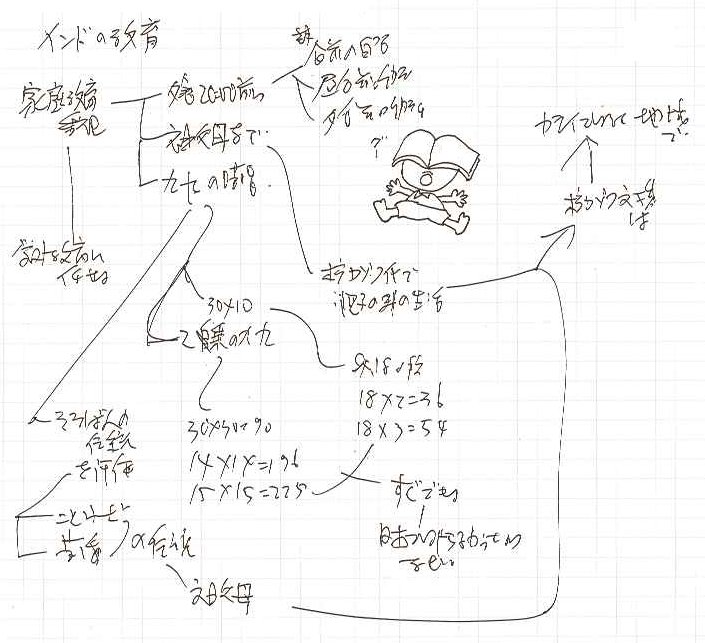

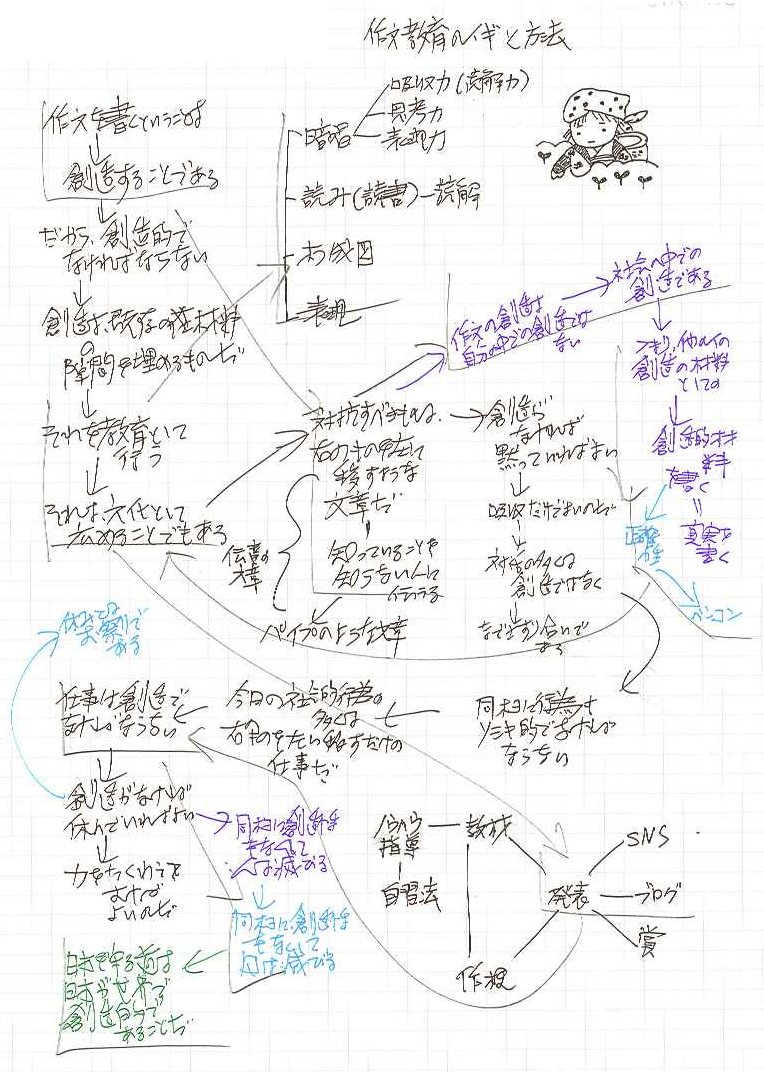

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育技術(5)

人は何のために生まれてきたのか。

円は、自分のことを知りたいと思い、直径に尋ねた。

しかし、直径の答えには、どこまで行っても割り切れなさが残った。

ある日、円はふと気づいた。

直径が先にあるのではなく、僕が先にいたんだと。

人生の目的が先にあるのではなく、人生が先にあったのだと。

円は、考えた。

だから大事なのは、無限にある直径の可能性の中でどういう直径を選ぶかということだ。

その直径を軸として回転をすれば、円はひとつの球になるだろう。

球の中で、円は無限に存在する。

人が学ぶのは、球になる可能性を求めて、直径を引く場所を探すためだ。

孔子は、十五にして直径に志し、三十にして球になるために立った。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。四行詩(13)

作文教育には、個人における教育としての面と、社会における文化としての面の両方の面があります。

個人の教育としての面は、知的創造性を育てるための準備という面です。

その方法として、言葉の森では四つの面からの勉強を考えています。

第一は吸収力をつけるための音読と暗唱の自習、第二は読解力をつけるための多読と復読の練習、第三は構成図を書くことによって思考力を育てる練習、第四は構成的な作文によって表現力をつける練習です。

この中でも、特に暗唱という自習が、読解力の元になる吸収力をつける、思考力をつける、表現力をつけるという三つの面から重要な練習だと考えています。

暗唱は、野球や剣道などで行われている素振りの練習に相当します。暗唱の学習は、社会の様々なところで行われています。例えば、九九を覚えるというのも、暗唱を利用した学習です。また、日本の社会では昔から論語の素読のような暗唱を学習に生かす文化がありました。英語や古文の練習でも、暗唱を生かした勉強がよく行われています。

暗唱による勉強は、だれでも多かれ少なかれ行ったことがあると思います。しかし、従来の暗唱の勉強には、いくつかの前提がありました。ひとつは一般に、一度に覚える量がそれほど多くないということです。もうひとつは、一度覚えたらそれで目標が達成されたことになるということです。さらにもうひとつは、暗唱は子供時代に行うものだと思われていることです。

作文教育に生かす暗唱は、従来の暗唱とは異なります。ひとつは、より長い文章を暗唱できる力をつけること、もひとつは、暗唱が完成したあとも継続してその暗唱を繰り返すこと、そしてもうひとつは、子供時代の学習としてだけではなく、成長してからも学習を続けることに意義があることです。

暗唱の土台の上に、読む力、考える力、書く力をつけるというのが、創造性を育てるための作文教育の中身になります。

社会における文化として作文という面では、教育の場よりも発表の場が重要になります。

2008年の総務省の調査によると、世界中のブログに使用されている言語の中で、日本語の使用率がかなり高いという結果が報告されています。この調査の結果が正しいとすると、日本人は文章を発表することが好きな民族なのだと思います。この発表の場を、プログ、SNS、又は様々なコンクールなどを利用して広めていくことが文化としての作文の広がりを作っていきます。

これからの社会では、新しいものを創造する力がますます必要とされるようになります。仕事においても、右のもの単に左に移すような仕事は、これからは人間ではなく機械が自動的にやってくれるようなものになるでしょう。

知識においても同様です。伝達するだけの知識ではない創造する知識がこれから求められるようになります。その創造する知識は、学校によって教え込まれるようなものとは性格が違います。社会に自由に発表する場があることによって初めて創造的な知識が広がっていきます。

その自由な発表の機会を育てていくというのが、作文教育の文化的な中身になります。

社会や文化においても、創造的であるところにその社会や文化の存在する意味があります。

日本の社会と日本の文化を守り発展させていく道は、日本が世界に対して知識の面でも仕事の面でも創造的であり続けることになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

文章を書くことについて、与え手と受け手の多少で次のような歴史が描けます。

┃受け手

┃多┃少

━━━━╋━╋━

与え手多┃3┃4

━╋━╋━

少┃2┃1

1、昔は師が弟子に直接口頭で教えました。(与え手少、受け手少)

2、書物によってより広く教える方法が生まれました。(与え手少、受け手多)

3、インターネットの時代は、多く人が多くの情報を検索して学ぶことを選べるようになりました。(与え手多、受け手多)

4、将来は、構成図と作文によって書くことが学ぶことになり、相対的に書き手が読み手より多くなります。(与え手多、受け手少)

このそれぞれの段階を、文章を書く意義にあてはめることができます。文章を書く意義も、人生の意義と同じように、人間の幸福や向上や創造や貢献とつながっています。

さて、作文教育の重要な意義の一つとして、創造というものを取り上げてみます。

創造的な文章の反対は、伝達の文章です。自分の知っていることを、知らない人に伝えるという役割の文章が伝達の文章です。右のものを左に移すような伝達の文章にもその役割がありますが、それは個人の役割というよりも、主に社会におけるメディアの役割になります。

創造的な文章が個人の文章の主な役割だと言っても、文章における創造は、必ずしもその個人の中だけでの創造とは限りません。文章における創造は、社会全体の中での創造として考えられるべきものです。つまり、他の人の創造の材料を提供することも、創造の一つの要素になります。

創造的な材料を書くためには、真実を書くことが大切です。ベーコンは、「読むことは人間を豊かにし、書くことは人間を正確にし、話し合うことは人間を役に立つものにする」と述べました。ここで言われている書くことの正確さが文章の真実性で、その正確さが社会全体の創造の足がかりになるということです。

したがって、作文教育には、個人における教育としての面と、社会における文化としての面の両方の面があります。

(つづく)

(この文章は、構成図をもとにICレコーダーに録音した原稿を、音声入力ソフトでテキスト化し編集したものです)

マインドマップ風構成図

記事のもととなった構成図です。

(急いで書いたのでうまくありません)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

通常の人間の脳は、次々と雑多なものを受け入れています。この雑多なものを受け入れすぎないようにコントロールするために、吸収力そのものに曇りがかかっています。つまり、あまりにいろいろなものがたくさん入ってくるので、すべてを浅く吸収して、どれにでもすぐに対応できるようにしているということです。それは、重要な大魚を確実に捕まえられるように、たくさん来る小魚は軽く見逃しておくというような対応の仕方です。

動物は、自分の生存に必要なものしか認識しないので認識が透明です。例えば、ライオンは、獲物のシカしか見ていません。ライオンが目の前のタンポポや空に浮かぶ月や星をしみじみと眺めるというような光景は、絵本の中でしか考えられません。

ところが人間は、シカもタンポポも月も星もどれも同じように見て同じように認識しています。この人間の持つ知的に物事を認識するという能力自体が、曇りを生み出しています。もし曇りがなければ、自分の生存に必要でないものを見すぎてしまうからです。

アルキメデスは地面に図をかいて考えているとき、その図を踏みつけた兵士に注意して殺されました。このようなことにならないように、人間は、様々な情報を軽く受け流して、肝心な情報をいつでもしっかり受けとめられるようにするという能力を身につけてきました。

アルキメデスと同じようなことは、子供時代には多くの人が経験しています。子供のころには、何かの本に熱中していると近くで呼んでも聞こえないということがよくあります。そういう状態が曇りのない状態です。関心を持つものに対して吸収力が全開状態になるので、ほかのものが目や耳に入らなくなるのです。

ニュートンは、考え事をしていて、卵の代わりに時計をゆでてしまいました。これも認識の曇りのない状態です。

南方熊楠は、八歳のころから、読んだ本をそのまま思い出して書き出せるほどの優れた記憶力を持っていました。しかし、伝記を見ると奇行というほどのものではないとしても、やはり常人とは違うバランス感覚のあまりない生活をしていたようです。

サヴァン症候群では、特定の分野に異常に優れた記憶力を持つ人が多いことが知られています。

ところが、これらの例に見られるように強い吸収力を持っていると、生きる上で非効率的です。その結果、吸収力をほどほどに抑えておくために曇りというフィルターを通して物事を認識する能力が育っていったのです。

しかし、先天的に曇りのない状態が成長後もそのまま続くとすると確かに不都合なことが多くなりますが、既に成長後の曇りのある状態になった人間が後天的に曇りを取ることができれば、それはバランスのある生活を伴った吸収力を育てることになります。

この曇りをとる方法が、情報を遮断する方法です。ところが、人間にとって情報の遮断というのは難しいので、一つの情報だけに集中して他の情報は見ないようにするという方法が考えられます。「葉隠」に、無心というのは、心が一つのことに集中していることだ、というような話が出てきます。情報を遮断するというのは、一つの情報だけに集中することです。

ライオンの関心がシカにしかないように、人間も例えば、一つの物事だけに集中することによって、ほかの物事に対する関心を遮断することができます。

この、一つの物事に集中して、ほかの情報を遮断し、情報の吸収力を初期化する方法の一つが暗唱だと思います。

こう考えると、暗唱は覚えることが目的ではないことがわかります。貝原益軒の百字百回の暗唱というのは、覚えることを目的にしているのでは回数が多すぎます。通常、百字の文章は十数回の音読で十分に覚えられるからです。しかし、なぜ百回繰り返すかというと、残りの八十数回分が認識の曇りを取って吸収力を強化する練習になっているからだと思います。暗唱は覚えることではなく、暗唱する過程そのものが一つの目的になっているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

ハイポニカ農法は、最初に植物の苗を困難な環境で育てて根を張らせるところに一つのポイントがありました。

群馬県のある養鶏場では、鶏のヒナの時期に硬い餌を食べさせるということが健康な鶏と卵を作る一つの重要な要素になっています。

先進国では、豊かな環境が日常化しています。豊かであるのはもちろんいいことですが、初期の豊かすぎる環境は、かえって生物の吸収力を阻害してしまうおそれがあります。

しかし、人間は他の動物たちとは違い、初期の状態に規定されているわけではありません。生涯の途中の時期からでも小食が体質の改善に役立つように、教育においても、一種の飢餓状態を作ることが教育の方法として考えられるのではないかと思います。

曇りを取る教育によって、必要な知識を大量かつ高速に吸収することができます。しかし、これは、教材が大量に与えられるということではありません。外部からの教材によってではなく、内部からの力によって大量に吸収する能力が育っていくということです。

現在の教育環境では、教育というと、教科書と先生と授業があるような形を思い浮かべがちです。ところが、ハイポニカ農法の発想においては、農業によって最も大事だと思われていた土が実は植物の成長の阻害要因になっていたという考えがありました。同じことを教育に当てはめてみると、一斉授業と一人の先生と一冊の教科書という形が、人間が物を学ぶことにおいて一つの阻害要因になっているのではないかということが考えられます。

エジソンは小学校の低学年のうちに、学校を退学しましたが、図書館で本を読むという勉強法で学校にいるよりも多くのことを学びました。これからの教育で大切なことは、そのような学び方を可能にするような環境と能力を作っていくことです。

環境面に関しては、図書館がなくても、インターネットの利用でふんだんに必要な知識が与えられるということがすでに可能になりつつあります。

もう一つの吸収する能力を育てるということが、今後の課題です。

もしこのような吸収力を育てる教育ではなく、現在の教育の延長上に、より多くの教育を行おうとすれば、細分化と複雑化をさらに進めるような方向しか考えられません。すると、四十人学級で一人の先生が教えるのでは不十分だからもっと少人数の教育を行う必要があるとか、さらに、もっと先生を増やして個別指導を行う必要があるとか、さらに進んで生徒一人に対して複数の先生がつくというような方向に進む可能性があります。しかし、この道は、途中までは効果があったとしても、ある段階からは投入するコストに反比例して効果が減少していくのではないかと思います。

教育方法に吸収力を利用するということですぐに思いつくことの一つは受験です。受験勉強というチャンスは、人間に一種の飢餓状態を与えるという点で教育的な効果があります。受験勉強の1年間は、それ以前の数年間よりもずっと密度が濃いというのは多くの人が経験することです。

しかし、ここから、テストで強制した勉強を考えるのでは教育的な方法とは言えません。内部から吸収力を育てるのではなく、テストという強制で無理やり吸収力を引き出すとすれば、それはテストがなければ勉強しないというより大きな弊害を生み出します。

吸収力を育てるには、もっと本質的な方法があるはずです。

知的な飢餓状態というのは、情報が与えられないことだけではありません。同じ情報だけが、延々と与えられるという状態も一種の飢餓感を生み出します。実は、それが暗唱の一つの大きな要素です。

貝原益軒は、百字の文章を百回暗唱するという教育方法を提唱しました。塙保己一は、約三百字の文章を百回暗唱するという勉強法を自分に課しました。このように同じ文章を過剰に繰り返し暗唱している状態で、一種の情報に対する飢餓状態が生まれるのです。

同様の方法は、日本の文化の様々なところに流れています。例えば、日本では素振りという練習方法があります。これは、同じ動作を繰り返すことによって、動作の飢餓状態を作ることです。飢餓状態によって初期化された動作は、どのような動作にも対応できる万能性を持つという考えがそこにあるのです。

同じことは、念仏や座禅のように、同一状態を反復する文化の根底に流れている考え方です。

人間以外の動物は、動きも鳴き声も関心を持つ外界もほぼ固定化しています。それに対して人間は、動作も音声も話す内容も関心を持つ内容も、動物よりはるかに自由度が高いという特徴があります。その自由度が、人間にとって動作や認識の曇りとなっていくのです。日本文化は、その自由であることから生まれる曇りを取り除くために、固定した状態を作るという型の文化を生み出したのだと考えることができます。

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)